プロコフィエフ・ピアノチクルス番外編

[2016/02/21竹風堂大門ホール]

ピアノ:青木かおり、フルート:羽生田聖子、ヴァイオリン:川崎妃奈子

今日はフルートソナタOp.94とヴァイオリンソナタ第2番Op94bisの聴き比べがメインのテーマなんですが、オープニングに無伴奏ヴァイオリンソナタOp.115を聴いていただきます。晩年の作品です。

無伴奏ヴァイオリンソナタOp.115

無伴奏ソナタは1947年、戦後すぐの作品です。シンプルでわかりやすいです。刺激的で過激な和音や複雑さは影をひそめ、極めて素直に書かれています。戦争で苦労して性格的に丸くなったプロコフィエフの特徴がそのまま出てます。明るくて、実に楽しい音楽です。この当時、ボリショイ劇場のオーケストラなんかではバッハの無伴奏の曲なんかをオーケストラのヴァイオリンのメンバーが大勢で一緒にユニゾンで演奏したりなんかすることがよくあったそうですね。ユニゾンの合奏ってちょっと共産主義的な音楽形態にも感じられますよね。

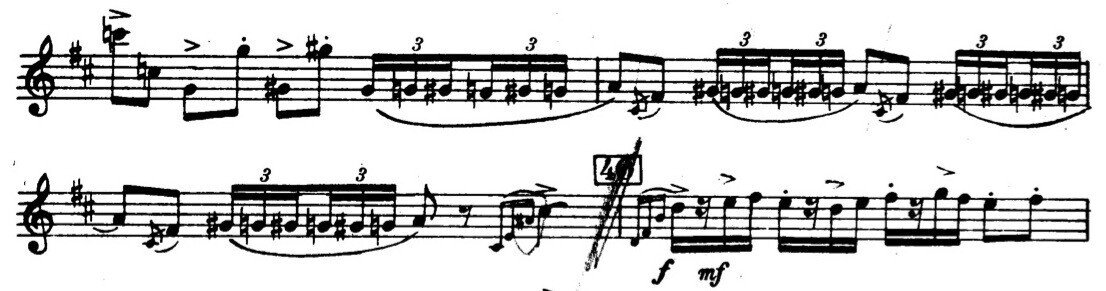

この曲はユニゾン合奏だと👇のような感じになります。プロコフィエフはこんな風な音を想定してこのソナタを書いたんですね。

さて、オープニングとして無伴奏ソナタを聴いていただきましたが、さて、ここからが本日の本題になります。

プロコフィエフのフルートソナタとヴァイオリンソナタ第2番の聴き比べをしてみましょう。

フルートソナタOp.94

これからフルートソナタを聴いていただきますけれども、このフルートソナタと後半のヴァイオリンソナタ第2番は、同じ曲です。いわゆる旋律のパート、フルートとヴァイオリンのパートは違いがありますけれども、ピアノのパートは、ほんっとに同じ。まったく同じです。プロコフィエフが交響曲第4番やチェロのための交響的協奏曲で行ったような徹底的なアレンジとは違います。素直なアレンジです。

まず作ったのはこれから聴いていただくフルートソナタでした。1942年から1943年の作品ですね。第二次大戦中です。ものすごい勢いでナチスドイツがソ連に攻め込んできて、どえらいことになってる時期ですね。日本は結局ほとんど本土決戦にならなくて、空襲主体でしたね。日本では沖縄は、米軍が上陸して市街戦、つまり市街地での戦闘が行われました。ソ連やドイツは各地で市街戦が行われました。日本の場合は空襲というか空爆が主体でした。空襲だってもちろん十分にひどいんですけれども、市街戦のむごさってゆーのはこれがまた独特な筆舌に尽くしがたいものがありますね。至近距離で、場合によっては本当に取っ組み合いになって殺しあうときもあるんですから、ひどいもんです。プロコフィエフは疎開を繰り返して非常に落ち着かない不自由な生活を送ってました。そんな落ちつかない時期にプロコフィエフは猛烈な勢いで作曲に精を出しました。この戦争の時期に書いた作品はどういうわけかどれも異常なほど充実していて、傑作ばかりなんです。異常な状況になって、脳内に何か変なアドレナリンみたいなものが出てたのかもしれないですね。

非常に充実した傑作です。曲はとてもシンプルでわかりやすく書かれていまして難解さや複雑さのカケラもないです。戦時中の暗さや不安感もあまり表面に出てこない、とても明快で楽しい音楽です。プロコフィエフは戦後に非常にシンプルでわかりやすい作風に変化していくんですが、この曲はその感じをちょっと先取りしてますね。

初演は大変好評で、ピアノはリヒテルでした。

上の動画でもリヒテル自身が述べているように、リヒテルはフルートのヴァージョンの方が好きだったみたいですね。

このフルートソナタの初演を聴いてた名ヴァイオリニストのオイストラフがこの曲をすごく気に入ってしまってプロコフィエフに「ぜひこの曲をヴァイオリンソナタに編曲してください」って熱心に勧めたんです。そこでプロコフィエフはオイストラフに助言してもらいながらフルートのパートをヴァイオリン用に改作したんです。ピアノのパートは何もいじってません。これが後半聴いて頂くヴァイオリンソナタ第2番です。現在ではフルートよりもヴァイオリンの版の方がずっと有名で演奏機会も多いと思います。

ちょっと部分的に取り出して聴き比べてみましょうかね。それで後半にヴァイオリン版のソナタ全曲をじっくり聴いていただこうかなと思います。

では1楽章の冒頭のテーマをお願いします。フルートはすっきり透明感があって綺麗ですね。同じ部分をヴァイオリンで聴いてみましょう。ヴァイオリンは、楽器としてフルートに比べて甘くロマンティックな特性がありますから、ふつうにシンプルに弾いても自動的ににフルートよりも甘い味付けになります。

ヴァイオリンは弾き方によってはもっと濃厚な味付けも可能ですね。

いちいち細かくいろんな部分を聴き比べてみるのも楽しいですが、きりがないし時間も限られているので、1楽章からはもう一箇所だけ選んで比べてみましょう。

展開部のはじめの部分。練習番号4番から6小節くらい。フルートだとこうですねー。お願いします(ゴールウェイの動画の3m33sくらいから)。

ではまったく同じ部分をヴァイオリンで聴いてみましょう(クレーメルの動画の3m15sくらいから)。かなりアグレッシブになりますね。

ヴァイオリンはもともとフルートより攻撃的でアグレッシブな表現がしやすいので、フルートより楽に迫力が出ます。フルートだと軽妙な感じになります(そもそもこの音域でfでこの音型ってのはフルートにはちょいと厳しいかも)。ヴァイオリンだとやっぱり自然と野性的な味付けになりますね。しかも一番低いG線で弾くように指定がありますから尚更です。重音で弾く部分も加えて、より攻撃的な表現ができるようになってます。フルートは基本的に単音の楽器です(フルートの重音もありますが、ヴァイオリンのような音量は出ません)。ヴァイオリンもどちらかというと単音で弾くことが多いのですが、場合によっては重音で弾きます。2つから4つぐらいまでの音ならけっこうふつうに弾けるんです。こうしたヴァイオリンの特性もうまく使ってプロコフィエフはこの部分をアレンジしたんです。

まあ、弾き方、吹き方にもよるんですが、やっぱりそもそもの楽器の特性なんですよね。それをどう活かすかってこと。

4楽章でも4楽章の主題が戻ってくる場面で、プロコフィエフはヴァイオリンの重音をうまく使って、より熱狂的になるように改変してます。ここも聴き比べておきましょう。もうひとつ、プロコフィエフはここで弦楽器特有の奏法・ピチカートも使って、より野生的になるように変えてます

まず元のフルート版で聴いてみましょう。練習番号39からお願いします。(ゴールウェイの動画の21m12sのあたりからです

)

では同じ部分をヴァイオリンで聴いてみましょう。お願いします。(クレーメルの動画の20m15sあたりから)

どうでしょうか。ヴァイオリンの和音やピチカートをうまく使って野生的な表現に変えているのがよくわかりますね。

まあ、あとは聴き手の好みでしょうね。エキサイティングな感じを求めるならヴァイオリン。透明感ならフルート...みたいな感じで。

休憩

ヴァイオリンソナタ第2番ニ長調Op.94bis

では後半はヴァイオリンソナタ第2番を全楽章聴いて頂きましょう。お話は休憩前にしちゃいましたから、早速お願いします。

このシゲティの動画は1945年の録音。ほぼ同時代の録音ですね。全体として超辛口の演奏。凄いです。シゲティはプロコフィエフの友人でした。プロコフィエフはシゲティの演奏について「私の協奏曲の最高の理解者」と言っています。

余談・ボリショイヴァイオリンアンサンブル

ボリショイのオケのヴァイオリンアンサンブルの音源をいくつかあげておきましょう。一糸乱れぬ名人芸と濃厚でロマンティックなユニゾンの歌はやっぱり魅力的ですが、ちょっと単調になるのは否めないかもしれないです。これはこれでなかなかたのしいですけどね。

ああ!ドクシツェル、いいなあ!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?