リスト・ピアノソナタ ロ短調S.178

リストはワイマール時代にピアノソナタを作曲しました。リストの残した唯一のピアノソナタです。それは標題やプログラムを持たない純然たる絶対音楽でした。「詩と音楽の融合」を目指してきたリストがこういった音楽を書くのは異例中の異例と言っていいでしょう(特にソナタ形式を使う器楽曲で)。他に思い浮かぶのは2つのピアノ協奏曲くらいです。2つある交響曲はもちろんバリバリにプログラムありますからね(神曲とファウストだし...)。そこで満を持して発表したのがピアノソナタロ短調でした。緊密に構築してゆくソナタ形式による絶対音楽の作曲にはかなりの集中力と時間が必要です。ピアニスト時代のリストには作曲に集中する環境が無かったし、そんな時間もありませんでしたから、このソナタがワイマールで書かれたのは至極当然だったでしょう。新ドイツ楽派(ワーグナー派・革新)の旗手と目されていたリストとしてはものすごいチャレンジです。対立するハンスリック陣営(ブラームス派・保守)に対する挑戦状のようにすら見えます。

この作品はソナタ形式(呈示、展開、再現)と急-緩-(急)-急というような多楽章型式が融合されているところが大きな特徴です(二重機能形式)。ただ単に伝統的なソナタ形式に則ってしっかり書いただけではなく、未来も見据えた新たなソナタ形式の可能性を追求したところが凄いのです。このソナタは切れ目なく演奏される演奏時間30分に及ぶ長大な単一楽章の作品ですが、第一楽章にあたる部分が呈示部の役割を果たし、第二楽章にあたる部分は三部形式の緩徐楽章的に書かれています三楽章にあたる部分はスケルツォ的でフーガのように書かれ、ソナタ形式のフィナーレで全曲を閉じます。

第一部[〜330小節] ソナタ形式の第一楽章 呈示部

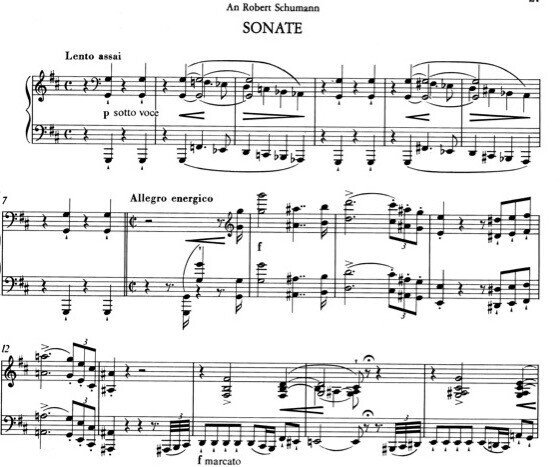

第一楽章冒頭で提示される3つの動機[1]〜[3]👇。このソナタは基本的に全曲がこれらの動機の変容だけで成り立っています。ベートーヴェンやブラームスも真っ青のとんでもない緻密さです。リストの凄さはその執拗なまでの緻密さを最後まで維持しながら、いわゆるリストらしさ(異常な劇性・ファンタジー・鬼神のような超絶技巧)を失うことなく従来のリストらしさ(良さ)をも十分に活かしきったところなのです。緻密な構造とそれと相反するような「リストらしさ」が両立されているからこそ、このソナタは傑作なんです。だからロマン派を代表するソナタと評されるようになったんです。

[1]

[2]

[3]

第二部[331〜459小節] 三部形式の緩徐楽章=展開部前半 (👆動画の12m50s〜)

第三部[460〜530小節] フーガのスケルツォ楽章=展開部後半 (動画の20m24s〜)

第四部[531〜] ソナタ形式のフィナーレ・再現部 (動画の22m05s〜)

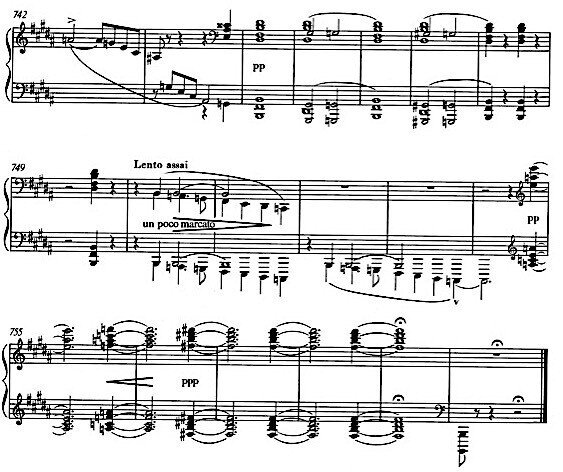

(動画の29m50〜)

エンディングの楽譜のシンプルさにおれは超心動かされてしまう... この楽譜を見ただけでぐっときてしまう。リストは本気で形式に殉じたんだな、と...

冒頭の楽譜👆とこのエンディング👇の楽譜を見比べてみて下さい。しっかり冒頭の動機を再帰させて、ものすごいストイックさで論理的に曲を閉じようとするリストの気迫がこのシンプルな楽譜から伝わってくるようです... ラストpppの低音シのオクターブ!ロ短調でもなくロ長調でもなく、ただの単なるシの音!

ベートーヴェンの記念碑(Beethoven-Denkmal)、シューマンの幻想曲

ピアノソナタロ短調はシューマンに献呈されています。シューマンは1839年に幻想曲をリストに献呈していて、その返礼だったようです。

1832年ベートーヴェンの生地ボンでは楽聖の没後10年を記念して記念碑を市内に建設する趣意書を発表しました。その発起人にリストも名を連ねていました。

しかし、実行委員会が資金調達できない(全然足りません!)と聞いて、リストは資金の不足分を自腹を切って調達することにしたのです。(*_*)

シューマンも作品を記念として提供し、資金の一部にあてようとしました。それがシューマンの「幻想曲」Op17なのです。当初は「フロレスタンとオイゼビウスによる大ソナタ、ベートーヴェンの記念のためのオーボーレン(捧げ物とかささやかな寄付というような意味) 作品12」というタイトルで取り掛かったのですが(ソナタを書くつもりだったんですね)、結局これはいくつかの出版社から出版を断られてしまい、ブライトコプフから「幻想曲 ハ長調 作品17」という題で出版されることとなったのです。

当時のボンにはこの祝典に相応しい水準のコンサートホールがなかったのに、実行委員会は動きません(ギョエー!無能すぎる....)。リストは急遽ホールの建設の手配もしてその費用も全額!負担しました。うおおー(´⊙ω⊙`)

1845年、記念像は無事完成しました。記念像の除幕式と記念コンサートは8月22日に行われ、リストはこのコンサートの指揮をして、ピアノ独奏も務めました。プログラムはこの日のためにリストが作曲した祝典カンタータS.67、ベートーヴェンのピアノ協奏曲第5番「皇帝」、交響曲第5番でした。しかも、招待客の宿泊の手配、祝典のコンサートの細々した計画など何から何まで結局リストが全てを仕切ることになってしまったのです。リスト、いい奴すぎる...(;_;)

リストはソナタロ短調でソナタ形式と多楽章形式のソナタを重ね合わせて「二重機能形式」を追求しましたが、シューマンは幻想曲でソナタ形式と小品集を融合させようとしました。リストが徹底してソナタ形式に殉じていこうとした(30分に及ぶソナタ全体をもソナタ形式そのものにしようとした)のに対し、シューマンはソナタ形式を使いながら形式を解体して自由なファンタジーの方向にソナタを解放しようとします。ソナタの手法を使いながらそれを解体する方向に向かうとゆーこの過激さ!この二つの作品はベクトルは確かに正反対ではあるのですが、形式への徹底したこだわりという点では同じです。結局、形式との戦いなんです。ソナタ形式の帝王であるベートーヴェンも結局のところ、いつも「形式と」戦っていました。このリストとシューマンの二つの作品がお互いに献呈されていて、しかもそれがベートーヴェンの絆で結ばれていることは泣けてくるほど感動的です。

余談:ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番Op.131、ベートーヴェン:ピアノソナタ第13番Op.27-1

こういった形式への挑戦は、実はリストが初めてではない。ベートーヴェンの弦楽四重奏曲14番Op.131も全7楽章が連続して演奏されるが、全体としては大規模な4楽章構成にも捉えることができる。

第1楽章の遅いフーガ(序奏部)と第2楽章のロンド(主要部)が「大きな第1楽章」。 経過的な第3楽章&長大な変奏曲の第4楽章が「大きな第2楽章」、 スケルツォの第5楽章が第3楽章 経過句的な第6楽章&ソナタ形式の第7楽章を「大きなフィナーレ」、と見ることもできて、一見ミニアチュアかセレナードのような楽章構成のこの作品は、大規模な4楽章構成のようにも捉えられる。

ベートーヴェンのピアノソナタ第13番も同様。ソナタと自由な幻想曲が融合され(月光ソナタも同じく幻想的ソナタで、同傾向...)、全ての楽章は切れ目なしに演奏される(4楽章構成だが、3楽章を終楽章への序奏とみなして全体を3楽章構成とも捉えることが可能)。しかもソナタと銘打っているくせに、このソナタにはソナタ形式の楽章が無い!(@_@) ソナタとは一体何か...とゆー根源的な問いかけ。めっちゃ過激だ...。そうそう、モーツァルトの有名なKV311のトルコ行進曲付きのソナタもソナタ形式の楽章が欠如してる!(@_@)

そして、晩年のベートーヴェンはソナタにファンタジーや対位法、変奏を織り込みながら、ソナタの形式の枠(呪縛)からどんどん自由になろうとしていた。ベートーヴェンは呪縛の向こうに何を見ていたんだろう....

Op.111のソナタの終盤の途方もなく美しいトリルの向こう...

ベートーヴェンの弦楽四重奏曲14番に強い衝撃を受けていたシューベルトもさすらい人幻想曲D.760で似たような試みを行なっている(全4楽章は切れ目なく演奏される)。

余談:シューベルト:さすらい人幻想曲D760、シューベルト(リスト編曲):さすらい人幻想曲S.366

リストのソナタロ短調はこの「さすらい人幻想曲」に大きな影響を受けている。「さすらい人幻想曲」は幻想曲と言っているが、4楽章構成のソナタのしっかりした骨格を持ち、冒頭の動機👇で全曲を有機的に統一するとゆー堅牢な構築性を誇っている。

感覚的にはベートーヴェンのOp27の二つの幻想ソナタに近い発想で、自由な幻想曲とソナタ形式の融合を試みたということになるのだろうか。中身はものすごくしっかりしてる。そもそも、溢れ出る楽想をこぼさないように歌曲や小品に自由なタッチでまとめていくような作曲の仕方をしていたシューベルトは、ある時期から猛烈に楽式論的な格闘を始めるようになった。それはもう、七転八倒の苦しみだった。悩み始めて以降のシューベルトの作品カタログは未完成のまま放置されたソナタや交響曲のオンパレードだ。苦しんで苦しんで、やっとその茨の道を通り抜けてシューベルトは大ハ長調交響曲や後期のピアノソナタや室内楽作品を書いて、偉大な巨匠の仲間入りをすることができたのだ。この「さすらい人幻想曲」はちょうどその茨の道をようやく通り抜けつつある時期の作品(未完成交響曲の時期)。シューベルトは緻密な構築性と形式を維持しつつ溢れるような歌とファンタジーが両立するようにコントロールすることに成功した。

情熱的で幻想的で自由な作風だったリストが、満を持して本格的なソナタを構築しようとしたとき、自らをシューベルトの「さすらい人幻想曲」の影響下に置き、シューベルトが歩んだ道を辿ろうとしたのはごく自然な流れだっただろう。しかもリストにとってシューベルトとベートーヴェンはサリエリ門下の偉大な兄弟子なのだ。おっかない大先輩の楽聖よりも、年代の近いシューベルトの方が親近感もあっただろうし、参考にしやすかったのかもしれない。

リストはピアノソナタに取りかかる直前に「さすらい人幻想曲」を管弦楽伴奏を付けた協奏曲の格好に編曲している。この編曲作業でリストは多くを学んだはずだ。管弦楽編曲は、楽曲の素材を解体し徹底的に吟味して組み上げてゆく作業だから....嫌でも楽曲の構造に精通することになるだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?