【鑑賞記録】ミュゼ・ダール吹奏楽団 創団25周年記念 第25回定期演奏会「長生淳の世界Ⅲ」(2024/5/5)

ゴールデンウィークに足を運んだ演奏会2つ目、ミュゼ・ダール吹奏楽団さんの「長生淳の世界Ⅲ」の鑑賞記録です。

素人目線の感想ですので内容が拙い部分もあるとは思いますがご容赦ください。

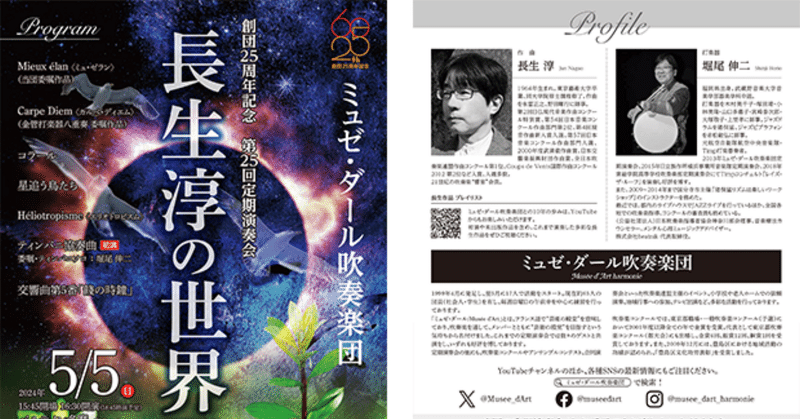

演奏会情報

ミュゼ・ダール吹奏楽団

創団25周年記念 第25回定期演奏会「長生淳の世界Ⅲ」

■日時

2024年5月5日(日)16時30分開演

(終演:19時30分)

■会場

パルテノン多摩 大ホール

■演奏者

野上博幸(指揮)、ミュゼ・ダール吹奏楽団、堀尾伸二(ティンパニソロ)

■プログラム(作曲はすべて長生淳)

・Mieux élan <ミュ・ゼラン>

(ミュゼ・ダール吹奏楽団委嘱作品)

・コラール

・Héliotropisme <エリオトロピスム>

※全楽章版初演

・星追う鳥たち

・ティンパニ協奏曲(初演)

・交響曲第5番「餞の時鐘」

演奏会の所感

ゴールデンウィーク終盤の5/5、ミュゼ・ダール吹奏楽団さんの演奏会に足を運びに多摩センターのパルテノン多摩まで。

この楽団は作曲家の長生淳氏の個展演奏会を2014年と2017年にも開催しており、今回が3回目の「長生淳の世界」の演奏会となります。

個人的に長生淳氏の作品は大好きなので、今回の個展開催を非常に楽しみにしていました。

(長生淳の世界1、2はいずれも伺えませんでしたがCDを購入して何回も繰り返し聴かせていただきました!)

パルテノン多摩のホールは私も10年以上前に訪れたことがありましたが、2022年の大規模改修以降に訪れるのは今回が初めて。

以前はどこにでもある市民ホール、という印象でしたがホールが黒基調の壁となりシックなコンサートホールという印象に変わっており驚きました。

音響も若干以前より良くなりましたかね…?

自由席だったのでホール中ほどで鑑賞をすることにしました。

周りをざっと見た感じ、1,154名の客席数に対して4割程度の客入りといったところでしょうか。

ホール中央より前方はほぼ空いている状態で若干寂しい印象でした。

団員の知り合いと思われる家族連れや、大学生~社会人数年目程度の比較的年齢層の若い方が目立ちました。

普段オーケストラの演奏会をメインで聴きにいっているので客層が全く異なっていて非常に面白かったです。

(私のような一般の聴衆はもしかしてほぼ居なかった…?)

・Mieux élan <ミュ・ゼラン>

演奏会1曲目はミュゼ・ダール吹奏楽団さんの2022年の委嘱作品「Mieux élan(ミュ・ゼラン)」、再会をモチーフにしたオープニング曲で曲名は「よりよい飛躍」というような意味だそう。

演奏会の1曲目に相応しく金管のファンファーレ的なフレーズから始まります。

後半部のコントラバスのソロから始まるフレーズが印象的で暗→明と移りゆく曲想も分かりやすかったです。

フルメンバー(約65名)の演奏ですが、時折金管楽器は人数を絞って演奏するなどの工夫をしていたので音も濁らずクリアに聴こえました。

2022年の演奏会から毎年演奏していることも関係しているのか、演奏者がこなれている印象もあり聴きやすい楽曲でした。

・コラール

静岡大学吹奏楽団による委嘱で2022年に作曲された楽曲です。

「サウンドトレーニングど楽曲のあいだのような作品を」という委嘱先からの以来で作曲された作品だそうです。

以下のアルバムから初演時の演奏が聴けるので何度かリピートしていました。

テンポは70~80で一定のまま変わらず木管(fl、ob、コールアングレ等)→金管(Hr、ユーフォ、Tuba等)→木管(クラ、sax等)→金管(直管)と旋律が受け継がれていく楽曲。

バンドの実力がむき出しになる恐ろしい楽曲ですね…。

プロの楽団とアマチュアの楽団を聴き比べて思うのはピアノ方面の音量レンジの豊かさ、音色感やブレンド感がプロは段違いに素晴らしいです。

もちろんミュゼ・ダール吹奏楽団さんも物凄く上手いのですが、今回演奏したコラールのような弱奏主体の楽曲は実力がむき出しになって怖い楽曲だな、と思いました。

・Héliotropisme <エリオトロピスム>

1部最後の楽曲はヤマハ吹奏楽団の委嘱で2016年に委嘱された「エリオトロピスム」です。

全2楽章の楽曲ですが、初演のヤマハ吹奏楽団の演奏会では1楽章のみ、同年のコンクールでは1、2楽章からの抜粋ということで全曲の演奏は今回が初めてとのこと。

("ヤマハ吹奏楽団の演奏会で全曲が完成しなかった"とは聞いていたものの、上記のような事情とは知りませんでした…。)

全体を通してシリアスな曲想の部分が多めで、おそらく演奏会を通して最も難解な楽曲であったと感じます。

ミュゼ・ダール吹奏楽団さんの演奏は、技術的に難しい箇所も難なく演奏していて素晴らしかったです。ですが、「最終的に何を表現したいのか」がいまいち伝わらず個人的には消化不良で終わってしまいました…。可能であればCDで何回も繰り返し聴いてみたいところです…!

・星追う鳥たち

第2部の最初はぐっと編成を減らして小編成の「星追う鳥たち」からスタート。

プログラムノートでは「ご縁のあった高校のために作曲」と記載されておりましたが、調べてみると埼玉県の秋草学園高等学校吹奏楽部のための委嘱作品のようですね。

全体で24名とかなりの小編成です。

長生淳氏の小編成楽曲というと「季のまど」「ひとひらの空」「結びぞめ」がありますが、それらの楽曲と比べると打楽器の活躍が印象的でした。

(24名中打楽器は5名?と他の小編成楽曲よりも人数が多めなのが印象的です。座席の関係かやや打楽器が大きく聞こえてしまうような場面があったような…)

冒頭のアルトサックスソロが印象的です。ミュゼ・ダール吹奏楽団さんのYouTubeで同楽曲の演奏が挙がっていますが、こちらも繰り返しCDで聴いてみたい楽曲でした。

・ティンパニ協奏曲(初演)

長生淳氏と司会のトークを挟みながら第2部の締めくくりの「ティンパニ協奏曲」へ。ソリストの堀尾伸二氏の委嘱作品で今回の演奏会が初演となります。

用意されたティンパニは5台。バンドはフル編成で非常に大きな編成の楽曲です。

長生淳氏曰く、「バンドの中でも圧倒的な存在感があるティンパニをソリストとして目立たせる」ということが至難の業だったそうで、作曲が別格に難しかったそうです。

楽章などの切れ目無しで21分続けての大きな楽曲でした。

吹奏楽伴奏のティンパニ協奏曲で邦人作品というと、酒井格氏のティンパニ協奏曲が思い浮かびます。

酒井格氏のティンパニ協奏曲はティンパニのソロとバンドの目立つ所が交互に訪れるアプローチでしたが、長生淳氏のティンパニ協奏曲はティンパニソロとバンドが対峙するようなイメージでした。

冒頭から伴奏がフォルテで襲いかかるような印象で、それに対するティンパニが印象的でした。

・交響曲第5番「餞の時鐘」

休憩を挟んで第3部。大トリの楽曲は大阪大学吹奏楽団の委嘱で2020年に作曲された交響曲第5番「餞の時鐘」(はなむけのじしょう)です。

委嘱団体による初演はYouTubeで公開されています。

大学生からの委嘱ということで作曲者曰く、「辿り着いた先はゴールでは無くスタートだった」ということをイメージさせる第1→2楽章、落胆・逡巡などの表情を見せる第3楽章、難関を乗り越えて高みを目指す第4楽章と、未来を担う若者達にエールを送るような楽曲でした。

全体で30分超という長大な楽曲でありながら、大きな一筆書きでストーリーを描くような分かりやすい構成で感銘を受けました。

第3楽章のファゴットソロと全体の要所でソロを担うトランペットがブラボーでした。

曲の最後の音が消えた後の静寂を客席側もしっかりと味わっていて、長時間の演奏会ではありましたが演奏会・聴衆いすれも高い集中力で演奏会に向き合っている雰囲気で心地良かったです。

カーテンコールの後、指揮者から「1曲だけアンコールを」とのアナウンスが入ったあとに演奏されたアンコールはR.ロジャース作曲(長生淳編曲)の『サウンド・オブ・ミュージック』からの抜粋。

第1部~第3部まで全曲を通すと20分超の楽曲ですが、その中から長生淳氏監修で良いとこ取りの抜粋をした10分弱の特別版でした。

演奏会本編だけでも2時間半超えのプログラムのアンコールなので、さすがに疲れも見えましたがそもそもこれだけの重いプログラムの後にアンコールをやる体力に驚きました。笑

演奏会途中のトークセッションで「ミュゼ・ダール吹奏楽団さんは(エリオトロピスムのような)難解な楽曲の方が得意」というようなことを長生淳氏がコメントしていましたが、ラストに演奏した交響曲第5番「餞の時鐘」のようにストーリーがはっきりしている楽曲の方が得意な印象を受けました。

長生淳氏の楽曲だと『相授譚~相模原民話傳説「大猫ばやし」による~』などがバンドのカラーに合っているように思ったので、ぜひミュゼ・ダール吹奏楽団さんの演奏で聴いてみたいと思いました!

あとは、長生淳氏の楽曲だと『秋ふたたび』『荒地に種を』『いと高きに』は楽曲自体を聴いたことがないのでぜひともミュゼ・ダール吹奏楽団さんに取り上げていただきたいところです…!

市販されている音源がコンクールカット版しか無いと思われる『シンフォニエッタ第1番「見晴るかすサーガ」』や『いざ咲き匂はざらめやも』もミュゼ・ダール吹奏楽団さんの全曲の演奏で音源化して欲しいですね。

聴きに行けて良かった演奏会でしたが1度聴いただけでは処理しきれない情報量だったので、今回の演奏会もCD販売していただけると信じて待ちたいと思います。笑

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?