わが心の近代建築Vol.7 天鏡閣(有栖川宮威仁別邸)/福島県猪苗代

今回も、先述の旧亀岡家住宅に引き続き、昨年の5月、福島県の建物を幾つか探訪してきたなかから、日本最北端の宮廷建築でもある天鏡閣の写真を記載します。

こちらの建物は、明治40年に有栖川宮威仁親王が猪苗代湖に旅行に行った際、その風光明媚な光景をいたく気に入り、1908年に竣工した邸宅になります。

天鏡閣の名前は、漢詩を好まれた大正天皇が、皇太子時代に李白の詩句「明湖落天鏡」から命名したものになります。

竣工当時、この邸宅は、現在のように、周囲に樹木は生い茂っておらず、建物内から猪苗代湖を眺めることができ、これを鏡に見立てて命名したと思われます。

またこの邸宅は、威仁親王の父・有栖川宮熾仁親王が戊辰戦争にて、東北討伐の東征大提督を務めた兼ね合いから、有栖川宮、また皇室が会津の方々との距離を縮めるために建てられた、とも言われています。

なお、有栖川宮威仁親王夫妻の別邸として建てられたのちは、1924年に高松宮宣仁親王により継承。

1952年に福島県に下賜され、県職員研修施設などとして1971年まで利用されたのち、1979年に重要文化財に選定。

1980年から約2年かけて修復工事が図られ、一般公開に至りました。

建物メモ

天鏡閣

●竣工:1908年

●設計者:不詳

●文化財指定:国指定重要文化財

●写真撮影:可

●交通アクセス:磐越西線「猪苗代」駅よりバス「長浜」下車、徒歩5分

●参考文献

・(公)福島県観光物産交流協会著 「天鏡閣ガイドブック」

・BS朝日放映「百年名家」より…

湖水を望む明治の皇室建築~福島県猪苗代町「天鏡閣」~前後編

・天鏡閣建設の歴史背景などはWIKIPEDIAを参照

●留意点:

猪苗代駅よりバスの本数が非常に少なく、車やバイク、もしくは駅よりタクシーで訪問されることを強く推します。あと、季節限定で、近隣にある福島迎賓館の予約公開もあり、そちらも推します。

表門:

こちらも、天鏡閣が建てられた明治41年に作られたものになっています。 電気においても、当時から猪苗代湖の水力発電より賄われカバーはついていますが、電灯部分も竣工当時のものとなります。

東面写真 :

こちらが玄関部分になりますが、ルネサンス様式になり、当時の別邸にしては珍しく、洋風になっていますが、これには静養目的ではなく、諸外国の方々を招き入れるための迎賓施設としての色合いも強い、と言われています。 また、木造で、足元は煉瓦造りになっております。

側の煙突と8角形の塔屋:

最初、この部分に目を奪われますが、一説によると有栖川宮威仁親王が海軍元帥まで上り詰めたためか、軍艦に見立てて作られた、とも言われています。

車寄せ:

こちらの天井部分には、洋館でありながら、和館の格天井を見ることができます。

北口:

現在、見学者はこちらの建物から入りますが、正面の形はゴツゴツしており、より、軍艦らしく写ると思います。 また、煙突が多数あり、そこからもこの邸宅に暖炉が多数あることが窺え、全てで27個設けられていました。 なお、こちらは厨房施設の勝手口として使用されていました。

北口の屋根部分:

先述のように、こちらの出入り口は厨房に用いられたため、屋根部分には明かり取りと煙出しの窓が設けられています。

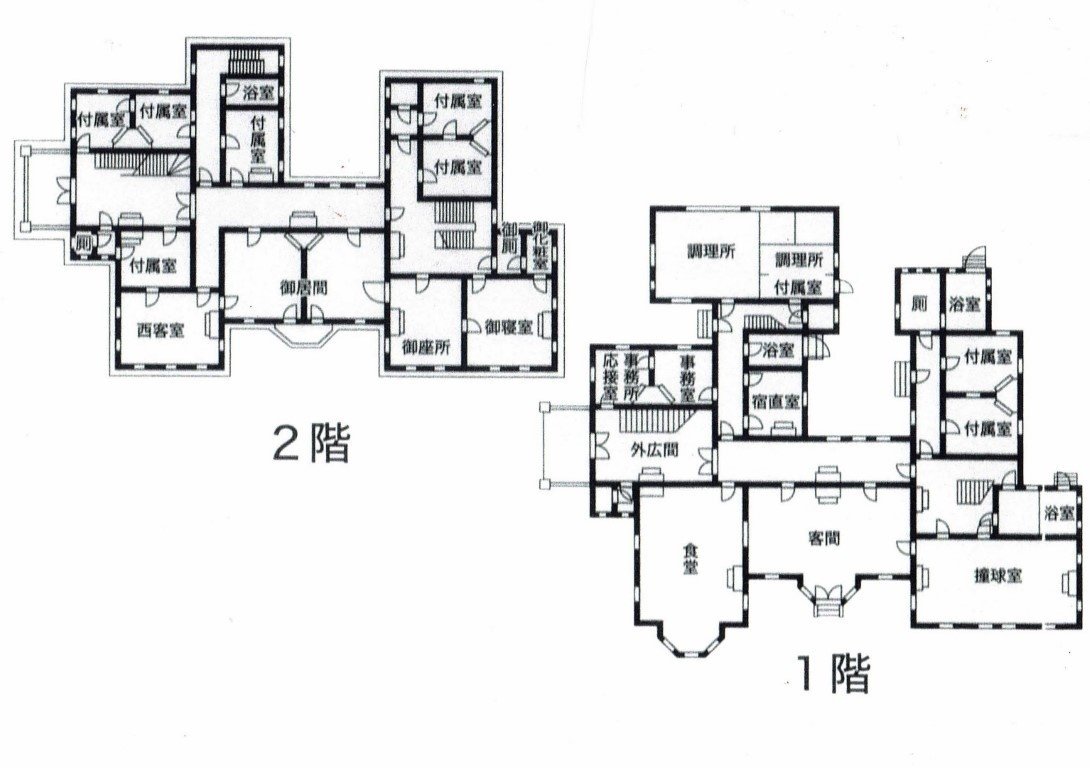

平面図【天鏡閣カタログより抜粋】:

平面図を追うと、南面に、撞球室や客室、食堂などのパブリックな場が設けられ、北側に厨房などの施設が設けられています。

1階玄関ホール:

先ほどの東口すぐにある部屋で、入ってすぐに暖炉が備えられています。また、この部屋の暖炉やシャンデリア、鏡などは竣工当時のものとなります。

1階玄関ホールの鏡と暖炉:

暖炉は鋳物製で、漆が塗ってあり、鏡はアールヌーボー様式になっています。

1階玄関ホールのシャンデリア:

こちらも、竣工当時のものであり、アールヌーボー様式。

高さは低く設定されており、先述のように猪苗代湖の水力発電により、この邸宅には電気が通っていました。

1階食堂:

洋館では食堂は客間と並び、重要な部屋に位置付けられ、華やかな中にも堅実な雰囲気に作られています。 また、瀬高椅子に座って食事をとることが礼儀とされ、家具はジャコビアン様式になっています。 シャンデリアや暖炉などは竣工当時のものになっており、鏡は複製されたものになり、ここでは現在、季節限定で喫茶室に使用されていました。

1階食堂のシャンデリア:

竣工当時のものになり、玄関ホール前のものに比べ、豪華な作りになっています。 中心飾りのメダリオンに呼応して、華やかな作りになっています。

1階食堂のモールディング:

美しい曲線を描いたモールディングになっており、部屋全体に明るさを与えています。

1階食堂の暖炉と鏡:

鏡は復元されたものですが、暖炉は竣工当時のもので、イギリス製マジョリカタイルを輸入してつけられました。

1階客室 :

天鏡閣の中心になる部屋で、家具類はロココ調を日本風にアレンジしたものになっています。 シャンデリア、暖炉、カーテン釣器具などは竣工当時につかられていたもので、高松宮家より寄贈されたものになっています。

1階客間のシャンデリア:

華麗なロココ調に設えてあり、天鏡閣のなかでも、最も豪華な設えになっており、可愛らしい天使が付けられています。

1階客間の家具:

こちらには螺鈿が設えてあります。なお、こちらも復元家具になりますが、明治の宮殿建築ではよく用いられたものになります。

1階客間の椅子:

鹿鳴館で使用されていたものを復元されたもので、欅に拭漆し、図柄は酒井抱一の四季花鳥図巻からモチーフをとっています。

1階客間の鏡と暖炉:

ブルーの暖炉で鏡においては、シャンデリアなどを映し出すことにより、部屋に奥行きをだしており、鏡のデザインはロココ調になっています。

南面:

客間より南側に出ると、ベランダ側になります。 この角度で見るのが建物が1番美しいとされています。 こちらの方面からは、東側正面、北口とは違い、さまざまな意匠を見ることができます。

南面屋根部分:

鱗型スレートにマンサード屋根、丸型のドーマー窓が使われています。 また、ドーマー窓は軍艦風に設えてあります。

南面正面屋根:

一枚板のスレート、窓は半円型。 そして鬼瓦風の意匠、ペディメントには有栖川宮の家紋が描かれています

南面ベランダ:こちらには、コリント式列柱が使われています。 なお、かつては、ここから猪苗代湖を臨めました。

1階撞球室(ビリヤード室):

撞球室は、明治期の洋館でよく設えていました。

玉突き台は、明治時代の四つ玉式の典型的なもので、脚の形から、ライオン脚といわれたものになります。

なお、この玉突き台は、原三溪が所有したものを譲り受けたものになります。

休憩用のテーブルも、竣工当時のもので、椅子はテーブルに合わせて復元されたものになります。

1階撞球室のビリヤード台上の照明:

四方向から照らす、影のできないように作られています。

1階撞球室の暖炉:

暖炉は両方向に設えており、ビリヤード用の暖炉、休憩用の暖炉、となっています。

色はグリーン、チューリップがあしらわれたものになります。

1階北口部分:

現在は見学者入口となり、現在ではお土産などが置かれていますが、もともとは、厨房施設に用いられた部屋になります。

1階北口(厨房)天井:

明かり取りと煙出しのために、大きく口が空いています。

1階使用人用の階段:

厨房を出るとすぐにあり、必要最低限の大きさに設えてあります。

階呼び出し受信機:

主賓客室などの主だった部屋には押ボタンが付いており、受信機と接続されています。(現在では使用できず、形状復元に留めてあります)

1階中廊下:

この中廊下を中心として、サービス空間とパブリック空間を分けています。

1階階段ホール :

宮様がプライベート用に使用する階段になっています。セセッション風で、細かい部分に面取りがしてあるなど、シンプルながら手の込んだデザインになっています。 また、窓があるため非常に明るい階段になっており、使用人用の部屋が設けられています。

1階階段横の浴室:

脱衣所と浴室は十分な広さが保たれており、横に出入り口がありますが、その扉からお湯を運びました。 浴槽などは和風ですが、上げ下げ窓など洋風にしつらえてあります。

2階階段ホール:

八角形にくり抜かれた天井に目が行きます。

2階階段ホールの8角形にくり抜かれた天井:

天井部分の窪みには滑車がしまわれており、1階と2階で荷物を上げ下げしていました。 なお、この東側には、20畳ほどのスペースになっていますが、収納に用いられ、いざという時には、こちらが避難場所にもなっていました【非公開】

2階御寝室:

御寝室として用いられた部屋。

北側には洗面所と厠が付随し、鏡とシャンデリアは復元されたもの。

2階東側一角は、主人専用の部屋に用いられました。

2階御寝室の暖炉と鏡:

暖炉はグリーンでチューリップがあしらわれたもの。

鏡は府暖炉上に残っていたものの痕跡から復元されたものになっています。

2階御寝室脇に付随した洗面室:

御寝室脇には、洗面所と厠sが設えています。

なお、洗面台/鏡とも復元されたもので、鏡は当時、天教格の管理をされていた方の記憶をもとに作成されました。

2階御座所:

御座所は、威仁親王の書斎に用いられていた部屋で、隅棚は高松宮家から寄贈されたものになります。その他家具類はこの隅棚の意匠をもとに復元されました。書棚・書机はジャコビアン様式、回転椅子は明治時代に多く使われていたものになります。

また、シャンデリアも複製されたものになります

2階御座所の暖炉と鏡:

鏡は暖炉の上に残っていた痕跡をもとに複製されたもので、妻飾りの彫刻文様は、隅棚の彫刻文様に合せています。

また、暖炉のタイルはイギリス製で、これと同じものが重要文化財の函館区公会堂にも用いられています。

2階御居間

2つの部屋から構成される部屋で、シャンデリアの中心飾りが8角形になっていることで、室内全体に立体感をもたらせます。

まは、家具類は御居間にふさわしく、優雅で落ち着いた、ルイ16世様式で、暖炉は当時のものになっています。

また、先述のようにベランダが設けられており、竣工当時は、ここから猪苗代湖を臨むことができました。

2階御居間の暖炉:

深緑で、当時のものとなっており、こちらにもチューリップがあしらわれています。

2階御居間の付になる部屋:

2階西側客室:

西側客室は、前室、洗面所、厠が一体になっており、来客用に設計されましたが、実際のところは、さまざまに使用され、現在では小サロンとして整備されています。

打ち解けた雰囲気にするため、鏡はアールヌーボー様式、椅子の裂地はフランス製で野の草花がアールヌーボー風にデザインされています。

2階西側客室に付随した部屋:

天鏡閣の2階の各部屋は、本来畳張りの上に絨毯を敷いており、この手法は、当時の宮廷建築で多くみられたものになります

2階西側客室の洗面所:

西側客室脇に設けられたもの。

洗面器は、英国ジョンソンブラザーズ製で、竣工当時に遺されたものとなります。

2階西側客室の洋式便器と小便器:

双方とも、

英国ジョンソンブラザーズ製で、竣工当時のものとなります。

2階北側浴室:

2階より3階塔屋部分に向かうための階段:

3階納戸:

八角形に仕切られた部屋。

ここは納戸として用いられる他、扉部分は屋根裏部屋になっており、先述のように有栖川宮威仁親王が、会津藩に敵対する長州藩に近い人物のため、いざという時には扉部分から隠れられるようになっています。

4階展望台に向かうための階段:

4階塔屋部分:

八角型前面に窓ガラスがあり、猪苗代の光景を楽しめました。

また、余談ですが、この建物は別邸、というよりも迎賓施設に使われ、猪苗代湖では、皇族の方々が、ボートに乗り、その光景を愉しまれました。

天鏡閣4階塔屋部分の景観:

猪苗代の山々を愉しむことができます!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?