わが心の近代建築Vol.10 旧朝倉家住宅/東京都代官山

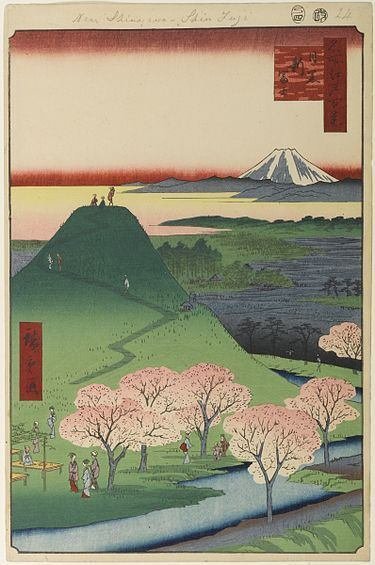

旧朝倉家住宅界隈にある「目黒新富士」【安藤広重作】

この絵は、朝倉家住宅がある付近(現在の中目黒2丁目付近)を描いたもので、通常、上水や用水は、尾根筋を選んで掘削されますが、この付近の三田用水は土地の形状柄、崖の上を縫って流れるような形で作成されました。

余談ですが、旧朝倉家住宅は西渋谷丘陵にあり、邸宅からは、かつて富士山を臨めました.

みなさん、こんんちわ。

今回は、代官山ヒルサイドテラスに建つ、旧朝倉家住宅について記載します。

現在の代官山は、1967年から建築家の槇文彦氏らのプロデュースにより形成されたと言っても過言ではなく、現在に至るまでファッションの先端の街として知られていますが、旧朝倉家住宅は、都会の森として、周囲の方々の癒しの場にもなっています。

この邸宅が幸運だったのは、つい近年まで、日本の近代建築の注目は洋館にスポットが充てられますが、槇文彦氏は。この邸宅や庭園も代官山を彩る部分として着眼。邸宅一体含め、保存されたことにあります。

旧朝倉家住宅は、東京府議会議員などを務めた朝倉虎治郎氏の邸宅として1919年に、大工棟梁・秋元政太氏により竣工。

邸宅は、西渋谷丘陵の高低差を活かして作られましたが、1923年の関東大震災で土蔵の漆喰が崩落し、鉄筋コンクリートに建て替えられました。

1944年に朝倉虎治郎氏亡き後は、相続税などの問題から、朝倉家は邸宅を手放し、1947年に中央馬場会に売却。しかし、GHQから中央馬場会は解散命令を受け、1957年には旧経済企画庁の前身にあたる経済安定本部が借用、官邸として利用されたのち、1964年からは渋谷会議所に名前を改められ使用

そののち1995年から5年かけて修繕。2004年に邸宅が重要文化財に選定されたのち、2008年から庭園含め、一般公開されるに至ります。

【たてものメモ】

旧朝倉家住宅

●竣功年:1919年

●設計者:棟梁・秋元政太郎

●文化財指定:国指定重要文化財

●入館料:大人100円

●交通アクセス:

・東急東横線〝代官山〟駅より徒歩5分

・JR山手線恵比寿駅より徒歩10分

●写真撮影:可(但しフラッシュ厳禁で、商用使用厳禁)

●参考文献:

・鈴木博之監修「東京の歴史的邸宅散歩」 2010

・鈴木博則著「保存原論‐日本の伝統建築を守る」2013

・大林寛明著/渋谷区発行:重要文化財 旧朝倉家住宅

など

●留意点:この邸宅においては、様々な意匠があり、理解するのには非常に難易度が高いですので、是非とも事前連絡し、ガイドツアーを受けることを強くお薦めします

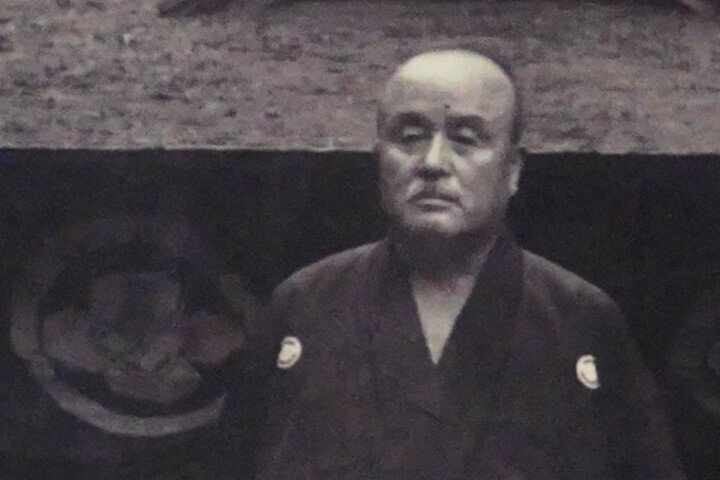

施主 朝倉虎治郎(1871~1944)

愛知県碧南市の杉浦家の次男に生まれ。

小学校を5年で中退したのち、深川の材木商で勤務。

1897年に朝倉家に入婚し1899年に家督を継いだ後、精米業を営みます。

その傍ら、1904年に養父・徳次郎の跡を継ぎ、渋谷町会議員に選出。

1915年には東京府議会議員に選出されたのを機に、家業一切を実弟に譲ります。また木造アパート住宅の提供を1935年から行い、1936年には息子の精一郎氏が合資会社の猿楽興行を設立し、これらを行うようになります。

1943年には戦時中の米配給制に伴い、製麻業を廃業し、1944年に徳治郎氏は病没。

朝倉家は邸宅こそ喪うものの、保持していたとっち資産をよく護り、1967年には建築家の槇文彦氏とともに「代官山集合住宅計画」をスタート。1969年にはヒルサイドテラス第一期が完成し、1969年に孫の徳道氏により朝倉建設株式会社が設立し、現在の代官山ヒルサイドテラスが形成されていきます。

次に朝倉家の建造物について記載していくと…

表門:

表門部分には、「渋谷会議所」の文字があり、朝倉家から手放されて、経済安定所に使用されてきた面影が残されています。

車庫:

邸宅の脇に大きな建物が見えますが、これは車庫として使用されたもので、のちに管理棟に改造されましたが、詳細な痕跡調査により、創建当時の姿に戻されました。

朝倉家が竣工した1919年当初からあったもので、市街地化が進む東京では自動車は必須の道具になっていました。

屋根を支える洋風の構造で、コンクリートの土間や両妻の内側の波型鉄板など、普及し始めたころの車庫の使用をよく伝えています。

車庫内部:和風邸宅にありながら、天井の小屋組みなど、洋風な部分が伝えられています。

玄関部分:

朝倉家住宅は、屋根は瓦葺で、外壁は下見板張り、所々に漆喰を塗られた様式になっており、近代和風建築の特徴をよくとらえていて、第一級品の建造物になっています。

また、こちらの玄関からは重要な来客時や主人用に使用され、家族は脇にある内玄関から出入りしました。

玄関部分の懸魚と鬼瓦:

鬼瓦部分には、朝倉家の家紋に当たる「丸に木瓜」があしらわれています。

1階玄関わきから屋根部分を臨む:

朝倉家の屋根は強い「むくり屋根」になっており、大きなアールを描いており、屋根瓦部分は三河国(現在の愛知県)で製造されている三州瓦が用いられています。

平面図:

主屋部分は、東面中央に玄関部分が出ており、南側に12.5畳の応接室、北側に洋間を備えています。

2階部分は西に15畳の座敷、東側に12.5畳の次の間を備え、1階部分は、南北に2列3部づつ、計6室の室内を持っていましたが、北側は東面から事務室/女中室/納戸(主人部屋)として使用。南列のほうは、東側から寝室/中の間(居間)/仏間になっていましたが、渋谷会議所時代に大きく改変され、ぶち抜きにされ、現座は南側の3部屋は第一会議室として保存されています。

西側部分は中庭を挟んで北側は居住スペースで現在非公開。

南西側には「杉の間」という主人用の室内が3部屋あり、北側にはプライベートルーム、西側に茶室と土蔵を配しています。

表玄関:

朝倉家の正式の玄関部分で、天井は格天井になっており、柾目の杉板を木目に併せて交互に見せています。また、式台部分はクスノキの1枚板が使用されています。

内玄関:

表玄関とは違い、家族用玄関になります。

天井部分は竿縁天井、靴脱石が置いてある非常にシンプルなものでしたが、天井板は柾目で、手の込んだもので、令孫の徳道氏によると、連日、狆乗客の方の靴がびっしり詰まっていたそうです。

応接室:

朝倉家住宅では2番目に格式高い部屋と言われており、主に家族会議などに使用されました。

その為、正式な書院造の佇まいで、障子部分は金泥粉がまぶしてあります。床柱は杉の細目の四方柾(四方どこを見ても柾目になっている、非常に珍しい木)で天井は屋久杉を用いた竿縁天井で、面取りがされています。

1階応接間の書院:

書院欄間部分には、シュロと水流が描かれており、下部分の書院の組子も非常に手の込んだ意匠になっています。

1階応接間の筆返しと地袋:

正式な座敷のため、違い棚が付けられ、筆返しも付けられています。

また、地袋部分の襖絵には、松林と天女が描かれています。

応接室の床柱と長押:

この部分には、ケヤキの四方柾の細目が使用されており、木の芽が非常に細かく非常に貴重な杢座になっています。

1階応接室の襖絵:

襖絵には金泥が使用されており、「馬上貴人の狩り」がえがかれています。

1階応接室脇のトイレ:

トイレ部分の右側のガラスは、結霜ガラスになっており、当時のガラスが高級品だったのに対し、さらに手の込んだものになっている点から、朝倉家の財力を伺い知ることができます。

また、手洗所の部分の石は蛇紋岩になっています。

1階洋間:

朝倉家住宅は、財閥や華族とちがい、洋館を建てる必要はありませんでしたが、応接のため、洋間を1部屋のみ玄関わきに設けていました。

これは、近代和風建築では多く、一間洋間と呼ばれていした。

西洋風の上げ下げ窓などがある一方、天井部分は和風建築で多くみられる、折上格天井になっています。

この部屋は、商売に関わる来客対応や執事の事務用の部屋に使用されました。

1階洋間の天井部分:

また、天井部分の板は、柾目板を組み合わせたものになっていて、真ん中部部には西洋風の彫刻が施されています。

1階事務室:

先述の洋間に付随した部屋で、地味な外壁の和室になりますが、こちらは事務室として使用。

朝倉家の金銭を扱う部屋で、室内には金庫が置かれていました。

2階来賓用階段を上った部分:

次に、2階応接室脇にある、来賓用の階段を上ります。と、右側は邸宅廊下側、右側部分は入側になっています。

2階和室(奥):

いわば施主・虎治郎氏の準備室として使用された部屋で、水屋の設えながら、水場はなく、現在は「和室」と呼ばれ、床柱部分は杉の四方柾になっています。

2階和室(表):

和室(奥)と連なっている部屋で、こちらは主に茶室などに利用されました。床柱には、杉の磨き丸太が使用。また、踏み床が用いられ、抹茶が楽しまれたといいます。

2階次の間:

12.5畳の部屋。

入側部分を歩いていくと、2つの和室が連なっていますが、手前側が「次の間」になっており、天井部分は格天井。

鴨居長押の上に小壁がつき、蟻壁長押の上に蟻壁を設えた非常に豪華なものになっていて、天井も非常に高く付けられています。

また、襖絵には桜が描かれており、桜の無い庭園を補っています。また、襖絵には銀もちりばめられています。

また、後述の座敷部分と分けて使用できるように、床の間が付けられています。

旧朝倉家住宅 2階筬欄間:

「座敷」と「次の間」をじぇだてる部分には襖が配されており、その上には、機織りで使用する「筬(おさ」をイメージした欄間が付けられています。

2階座敷:

15条からなる部屋。

基本部分は、「次の間」と同様ですが、こちらの部屋はさらに豪華になっており、朝倉家で最も格式高い部屋になっています。

西側の部屋のほうは、平書院と、付書院、ふたつの書院を設けてあり、仏教でいうところの火灯窓(源氏窓)となっています。また、この部屋で天袋などに描かれている襖絵は、扇が描かれていますが、扇は縁起物で末広がりの意味があります。

2階座敷の天袋と地袋、平書院:

天袋と地袋部分には扇が描かれており、扇は末広がりの大変めでたい意匠になっています。

一方m平書院部分に山の絵が描かれており、竣工当時は、この窓を開けると富士山を臨めます(現在はマンションがある為、見られません)

2階入側部分:

入側部分の軒桁部分には絞り丸太が使用され、書院風に造られた、まさに迎賓叔母として素晴らしいものになています。

2階入側から庭園部分を臨む:

庭園部分は、西渋谷丘陵の高低差を活かしたものになっており、非常に見どころ満載な建物になっており、まさに「都会の森」となっています。

旧朝倉家住宅 2階トイレ:

現在は非公開ですが、2階トイレも非常に凝った造りになっています。

2階トイレの和室便器【通常非公開】

現在の和室便器は、便器などこそ現在のものに変えられていますが、床板部分には、非常に大きな欅の一枚板が使用されています。

また、天井部分は写真ではわかりづらいですが網代が組まれています。

1階納戸:

次に2階トイレ脇の階段を降りると、朝倉家には似つかわしくない部屋になりますが、この部分は納戸になっています。

なお、この部屋は虎治郎氏の帰宅が遅かったため、居室として使用することも多かったそうで、何の変哲んもない部屋なのに長押が通っているなどしています。

中庭:

納戸部分から中庭を見ると、手前側に石臼のようなものがありますが、朝倉家は精米業で財を成した邸宅のため、石臼が各所に使用されています。

また、方面う分に見える建物群は、食堂などに使用されたものですが、増築部分になり、現在は非公開になっています。

1階茶室:

四角の窓は「方形隅切り花頭窓」と呼ばれるもので、開放的な茶室になっています。

また、床柱は、切ってあり、数寄屋風の造りになっています。

この部屋部分の窓からは庭園が見え、通称マジックタイムには庭園の木々のシルエットが映し出され、幻想的な意匠になっています。

1階茶室(次の間):

先述の各窓の部屋に対し、こちらは、丸窓になっており、踏み床で床柱は自然僕が使用されています。

いわば、茶室の「次の間」などに利用されていました。

まお、学芸員さんの話だと、この両部屋を写すのは中々の至難の業であり、障子の桟が見えなかったりなどの方が続出…

僕も轟沈しました。

1階内蔵:

杉の間(奥):

次に杉の間について記載しますが、杉の間は3部屋からなり、主に陳乗客の方との打ち合わせに使用されました。

まず、(奥)部分ですが、三角形の地袋の銀襖に目が行きます。

(表)の次の間に該当し、数寄屋風にあしらわれており、床板には2畳大サイズの松の一枚板が、「踏み込み板」として使用され、床柱には杉の絞り丸太が使用されています。

杉の間(奥) 三角型の地袋(銀襖)の溝:

溝部分は、松の一枚板を削ったもので、失敗の赦されない見ているだけで緊張感の高まる、非常に難易度の高いものになっています。

杉の間(奥)の銀襖天井:

銀襖天井部分は、網代が組まれたものになっています。

杉の間(表)次に杉の間〝表〟は、縁側に面しており、虎治郎氏は、縁側に腰かけ、地域住民の方と語り合ったことが伝えられています。

部屋部分も釣り床になっており、書院もなく数寄屋風の意匠になっており、虎治郎氏はここでくつろぎながら地元住民の方々と話された事でしょう。

また、治郎用に、すぐに「角の杉の間」へ行けるよう、直通の出入り口が備えられています。

杉の間(表)の床柱:

この部屋の床柱や鴨居などは、個性的な木目の板目材が使用されています。木目を際立たせる手法は「浮造り」と呼ばれる技法で、浮造りを意匠として使った座敷の例は全国的に見ても非常に少ないといわれています。

1階「角の杉の間」:

一見すると数寄屋風に見えますが、床柱は各財で長押も回されており、明らかに先述の杉の間2部屋とは一線を画す部屋になっています。木目部分は先述の杉の間(表)同様の浮造りなものの、こちらは柾目材が使用されています。

1階「角の杉の間」書院欄間:

書院欄間部分には、柏の葉とレンジャクが描かれており、柏の葉は様々な邸宅で使用されていますが、古い葉を残して生え変わる事から、施主と子孫の繁栄を意味した非常にめでたいものになっています。

1階「角の杉の間」天袋:

天袋部分にはリンゴの花が描かれています。

1階「角の杉の間」 地袋:

地袋部分には「伎楽面カルラと横笛」が描かれています。カルラとはガルーダの別名。インドネシアの国旗にも示されている戦いの神で、無病息災の神として非常に人気が高いといます。

1階「角の杉の間」 違い棚の海老束:

違い棚の海老束部分には、見忘れてしまいがちですが、朝倉家の家紋、「丸に横木瓜」がさりげなく描かれており、職人の方と施主の粋。

が垣間見えます。

1階「角の杉の間」部分から庭園を臨む:

朝倉家の庭園を杉の間部分から臨むと、大きな御猪口型の手水鉢や石灯籠などが目につきます。

1階第一会議室:

もともとは、西側から仏間/中の間(居間)/寝間がありましたが、朝倉家から手を離れる時に改造されたものです。

当時の面影を残すものとして、この室内の3本の柱は、各部屋を分けていたものの上に、かぶせて作られたものになっており、竣功当時は、この柱を境に室内と廊下に二分されていました。

現在では、浅くかけ住宅で行わる各種イベントに利用されたり、休憩所になっています。

朝倉家住宅 庭園側から臨む:

朝倉家を庭園側から臨むと、建物は、雁行型にない列されており、庭園部分は西渋谷丘陵の地形をうまく生かしたものになっており、四季折々、様々な意匠を愉しめます。

土蔵:

こちらの土蔵は、1923年の関東大震災以降に増築された部分で朝倉家には土蔵はありましたが、漆喰が落ちるなどの被害があったため、安全のために作り直しました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?