わが心の近代建築Vol.3 旧土岐家住宅洋館/群馬県沼田

みなさん、こんにちは。

開始以降、ずっと近代和風建築が続いていたblog。

今回は4月に群馬県沼田に訪れた際に見てきた、旧土岐家住宅洋館について記載します。

まず、最初に、施主・土岐章氏について記載すると、最後の沼田藩主・土岐頼知に7男に生まれ、明治30年に家は破綻。赤坂の本邸つ沼田の別邸を売り払い、庶民として再出発。東京帝国大学理科大学では酵母学を学び、パンの製造販売を行うも商売はうまくいかないものの、木村屋などの製パン業界の人脈を得て、自らパン製造に励み、周囲からは「パンの殿様」と言われるようになります。兄の隠居を機に家督を継ぎ、子爵に。

蜂ブドウ酒を扱う近藤商会に入社して、ドイツ留学をするも、留学中に関東大震災に遭い、高樹町の自宅が被災。

そして、この邸宅を建立するに至ります。当時は迎賓の洋館部分と、生活棟としての平屋建ての和館部分が連結した大規模な邸宅でした。

この建物は、当時の建築界では大変注目された建物で、1924年の「建築画報」で紹介。施工請負賃金は、当時の金額で17000円ほどかかったそうです。

洋館部分は、章氏がドイツ留学していたこともあってか、当時ドイツで流行していたユーゲント・シュティール様式が使用。

日本では、この邸宅のほか、神戸にある「風見鶏の館」(国指定重要文化財)などが有名です。

章氏は1926~1946年まで貴族院議員を歴任します。昭和50年代前半に和館を解体し、2階建ての主屋が建てられ章氏亡き後は妻が洋館1階部分の和室に住むも、1988年以降は空き家になり、土岐家から沼田市に譲渡の話ががあり、1990年に沼田公園に移築ののち、2020年に現在地にほかの建造物とともに、「大正ロマンエリア」として公開。

なお、移築後、この邸宅は様々なドラマのロケ地としても多く使用されています。

建物メモ

旧土岐家住宅洋館

●竣工:1924年

●設計者:伊藤平三郎

●文化財指定:国指定登録有形文化財

●写真撮影:可

●入館料:¥100

●休館日:毎週水曜日(水曜祝日の際は木曜日)、年末年始

●交通アクセス:JR上越線「沼田」駅よりバス「上ノ町」下車徒歩1分

●参考文献:

・BS朝日放映「百年名家」

・藤森輝信著「日本の洋館 第4巻 大正編Ⅱ」

・内田青蔵監修「死ぬまでに見たい洋館の最高傑作Ⅱ」

など

外観部分:

ドイツのユーゲント・シュティールを彷彿とさせる外観で、屋根は急こう配になっているのと、屋根上にある窓は、牛の目状になっており、その部分は屋根裏になった、大変面白い建造物です。また、左側1階部分にに見える白い箇所は「納戸」になっており、防火のため、鉄筋コンクリート製になっています。

外観部分から3連窓を拡大:

3連窓状ウニは、カゴに入ったフルーツが描かれており、窓枠のレンガ風の部分は、1923年に竣工して当時のウェア代をさらった、スクラッチタイルになっています。

屋根上に付けられた牛の目窓:

ドイツ建築は、非常に屋根の勾配がきつく、屋根裏に付けられた窓は、「牛の目窓」と呼ばれ、この窓は、この邸宅最大の特徴にもなっています。また、屋根に勾配を付ける理由として、屋根を大きくすることで屋根裏部屋設置を可能にした以外に、防雪効果を狙ってのものと考えられます。

テラス部分から臨む:

テラス部分の奥は応接間になっており、左側に玄関を見ることができます。また、テラス左側が玄関、左側には和室を備え、邸宅のデザインは、章氏がドイツで通った酒場をモチーフにしたものになっています。

テラス部分:

テラスの柱は鉄筋コンクリート製で、自然石を欄貼りしたものになっています。また、手すり部分は石造りになっています。

鉄筋コンクリートに関しては、納戸部分にも使用されていますが、この建物が竣工した当時では、比較的早い導入でした。

側面部分写真:

右側に見えるのは和室部分の廊下で、竣工当時は、この後部分に平屋建ての和館が置かれていました(移築前に解体)

また、1階はドイツ壁、w階部分が下見板張りになっており、1階のドイツ壁は、薄く塗られたモルタルを竹の「ささら」で掃きつけ、ザラザラ感感を出しています。

エントランス部分:

建物に対して玄関部分はこじんまりしています。

また、玄関丈夫には、エンジェルが描かれており、ドア部分を縁取っているのは、3連窓に対し、人造石洗出で、異本独自の技術になっています。

平面図:

この図面の後方部分には、平屋建ての和館があり洋館が迎賓棟、和館を生活棟に充てていましたが、移築する前、土岐家のほうで解体されました。

洋館1階部分には、章氏亡き後は、章夫人が住まい続けていました。

1階玄関:左わきにはステンドグラスが備えられており、床には8角タイルと四角タイルを組み合わせたデザインになっています。

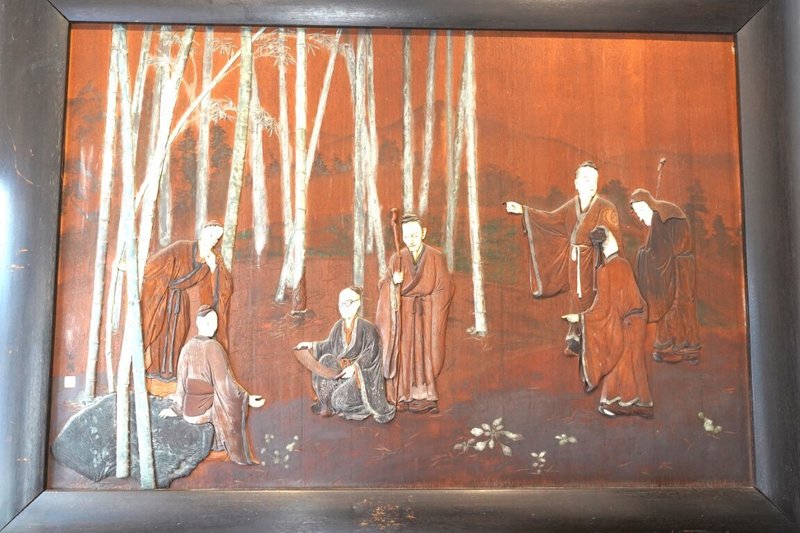

また、正面部分には、中国故事の「竹林の7賢人」に模したものが掲げられています。

玄関前の「竹林の7賢人」になぞらえたパネル:

玄関前のパネルには、中国の故事「竹林の7賢人」の肖像が掲げてあり、施主の土岐章が貴族院議員に選出された際、記念に贈られたものです。

この中には明治~大正期に活躍した政財界などの大物が描かれており、真ん中の眼鏡をかけた人物は、「ライオン総裁」と親しまれた浜口雄幸。右側の大きな顔の人物は、「ダルマさん」として国民に愛された、日本のケインズこと高橋是清。左端の人物が軍神・東郷平八郎。ほかの人物は、犬養毅、若槻礼次郎、澁澤榮一、尾崎幸雄で、顔部分は象牙で作成されています。

2階玄関のステンドグラス部分:

ステンドグラスは、竣工当時に流行した幾何学的な模様になっており、傘立て部分は竹製になっています。

1階玄関広間:

平面図をみると、生活棟/接客棟/サービスルームに繋がっています。また、洋間をつなぐカーテンの色は鮮明さを与えています。

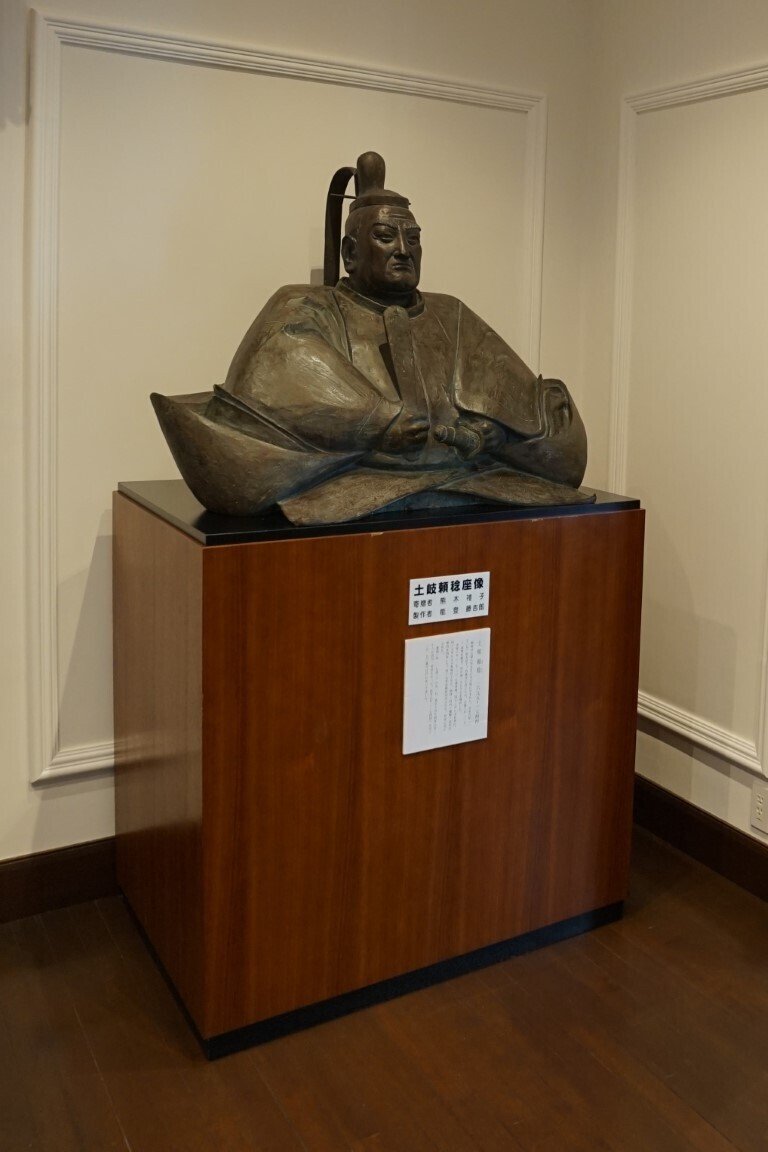

1階玄関広間 土岐頼稔銅像:

土岐頼稔(1695~1744)

土岐家中興の祖。京都所司代など多忙を極め、沼田の地が与えられるも、その2年後に他界してしまい、生涯、沼田の地を踏むことはありませんでした。

1階応接間(玄関広間側を臨む):

玄関広間を抜けると、応接間になっており、玄関側には暖炉が設けられています。玄関広間わきに応接間を置かれるのは大正期の洋風建築などで多くみられ、明治期よりも内装が質素になっていますが、この時期になると、機能性が求められるようになっています。

1階洋間の暖炉:

暖炉は、明治期のそれとは違い、ガスが用いられており、用途としてよりも、装飾的な側面が強くなっています。

また、独特なその形は、ユーゲント・シュティールという、外観と同じく、当時のドイツで流行した様式になっています。

1階応接間(テラス側を臨む)

天井部分は漆喰塗でモールディングのみが描かれており、明治期の洋館と比較すると簡素化されています。壁紙は赤色になっており、ヴィヴィットさを醸し出しています。

また、こちらの椅子類は章氏がドイツで購入したものになっています。

また、土岐章氏は、2.26事件時に陸君に非常に近い立場におり、この部屋では、2.26事件の協議などが頻繁に行われていました。

また、左側の色ガラスがついた扉から和室に抜けられ、この廊下は、かつてあった和館に繋がっていました。

1階和室::

かつては客間に利用されましたが、最後は章夫人の寝室に利用された部屋で、天袋と地袋を備え、床の間に平書院をもつ和室になっています。

明治期には洋館の中に和室を持つことは考えられなかったことですが、この時代になると、頻繁にみられるようになります。

1階和館の長押:

1階和室は、長押が斜めに入った、全国的に珍しい意匠になっています。

和室わきの縁側部分:

先述のように、こちらは、暖房機の扉から和館に繋がっており、生活空間から応接間に行ける仕組みになっていました。

1階納戸:

表から見えた、鉄筋コンクリート製の部分の内部。現在は、沼田の町並みのパネルと金庫が展示されてますが、土岐家の家財道具が置かれていました。

内部は、表の外観同様、モダニズム的になっています。

1階階段部分:

階段部分は非常に緩やかに造られています。

階段部分の親柱:

親柱部分には直線と曲線が組み合わさり、ブドウの装飾が彫られています。このようなデザインからモダンさを感じさせられます

2階階段ホール:

階段ホールは広めにとってあり、2枚の引戸があります。

手前部分が書斎に。奥側部分が、和室次の間に繋がっています。

2階書斎:

章氏の書斎として使用されました。

奥側は、サンルームになっており、採光に配慮された造りになっていました。

2階サンルーム:

書斎とガラス戸を隔てて、サンルームが設えています。

広尾にあった頃、天気が良い日には、この部屋から富士山を見ることができました。

2階次の間:

2階階段ホールの奥側は、次の間になっており、和室です。

なお、こちらの箪笥は、土岐家にあったものが再利用されています。

2階和室:

この部屋は、付書院を床脇に付けるなど、不思議な造りになっており、今までの伝統にとらわれない、自由な造りになっています。

また、左側部分は1段上がり、「上段の間」となっています。

2階上段の間

和室より1段上がったところは「上段の間」となっており、天井は網代になっており、数寄屋府になっています。また、奥側には棚が設けてあり、この部分はベット代わりに用いられていたことが推測されます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?