『ぼっち・ざ・ろっく!』を見てギターを始める君へ!!#0 ギター購入編(未購入者向け)

追記:最近ようやく続き書きました

『ぼっち・ざ・ろっく!』見てますか!!!

僕は原作を細々と応援していた者として、素晴らしいアニメ化に満足しております。

新規の視聴者からも好評なようで大変鼻が高い!!(古参マウント)

原作は11月26日に5巻が発売!まだ全然追いつけるから買うんだ!!

ドタバタギャグとアニメでは省略された小ネタがてんこ盛り!絵柄の変化を追うのも楽しいぞ!あと、初期はキャラがまだ固まってないのがおもろい(特に山田)。

さて、アニメ『ぼっち・ざ・ろっく!』といえばギター経験者なら思わず「おお!」となる丁寧なギター描写が魅力の一つ。

主人公、ぼっちちゃんこと後藤ひとりが引っさげた『Gibson Les Paul Custom』(高ぇ!)の重量感あるボディと、艶やかな黒、そしてなによりこだわり抜いた演奏描写に胸を打たれ、「ギター始めたい!」と影響されまくっている人間が多数いることだろう!いてくれ!!

そこで、高校からギターを始め、現在ギター歴8年の、ぼっちちゃんほど上手くはないが(マジでぼっちちゃんは上手い)中級者くらいには弾けるぼっちギター弾きである筆者が、『ぼっち・ざ・ろっく!』を見て

「ギターを始めたいんだけど、どんなギターを買えばいいの?」とか

「買ったはいいもののギター難しぎる!どうすればいいんだ!」

と困っているであろう(困っててくれ!)そこの君へ、僕の初心者時代の失敗や、そこそこギターを続けてきた経験に基づいたお節介なアドバイスをしよう!というわけだ。

ぶっちゃけ、楽器という身体感覚を伴った分野で、文章だけで伝えられる部分は限られる。しかも今の時代はYouTubeとかで実践を混じえて教えてくれる投稿者がいっぱいいるので、そっちを見たら大体解決するけど、俺もイキって初心者にべらべらとご高説を垂れ流したいのだ。承認欲求モンスター…!

おそらく『けいおん!』がブームの時にも、同じようにギターを始めた人間はたくさんいたし、こんなお節介およびマウントをとろうとした人間もいたはずだ。

だがそんなノリで始めたギターが思ったより難しく、そして思ったよりしょぼかったりして挫折する者が続出し、お節介勢の声は虚しく響くのみ…。

それではあまりに勿体無い!

こういうお節介勢は単なる経験者マウントではなく、本心から「ギターを長く弾いてほしい!」、「ギターはほんとに楽しいぞ!」と思っていることもまた事実なのだ。

ギターはたしかに難しいけど、めちゃくちゃ楽しい。技術の進歩でPCやスマホで誰でも音楽ができるこの時代に、それでも身体を使ってギター(楽器)を弾くことそれ自体の面白さを味わって欲しい。それが『ぼざろ見ギター始め(クソ雑略)』シリーズの目指すべきところだ。

ただ、やみくもに「ギター楽しいよ!」と捲し立てても意味がない。やはりギターライフを始め、そして続けていく上で最低限押さえておきたい諸々をちゃんと伝える必要はある。

そんなわけでこの『ぼざろ見ギター始め』シリーズは、ガチでなんもわからん…となっている方向けにめちゃくちゃ敷居を下げた解説をする。なので「それくらいは分かるわ!」という方はポンポン読み飛ばしていってほしい。

また念頭に置いてほしいことがあって、このシリーズは「ギターが上手くなるには?」よりも「ギターを楽しく続けるには?」にフォーカスしていくつもりだ。初心者の段階から細かいテクニックやら、なにやらを詰め込んでも「うるせぇー!知らねぇー!」となること請け合いだ。もし君がぼっちちゃん役の青山吉能さんのように、初心者なのにある期限までに激ムズ曲を仕上げなければない苦ぎょ…企画をやっているならともかく。

とにかく、君がぼざろをきっかけにして、いずれはギターを通じて音楽に親しむことが生活の中で当たり前な状態になってほしい。その過程でギターヒーローを目指すも良し、趣味の範囲で友達とワイワイやるのも良し、とにかくギターを生活の一部にしてほしいのだ。

ここで予めお詫びしておくと、僕は基本アコースティックギターばかり弾いてきた人間なので、エレキギターの知識が比較的弱い。が、それでも初心者が押さえておいて損はないポイントにはきっちり留意する所存だ。なるべく込み入った部分は避けて要点を絞った説明を心がけるので(超苦手)あんまり難しく考えず読み進めてほしい。

長ったらしい前口上はおしまい!

本編スタート!

ギター購入編

ギターを始めるためにまず最初にしなければならないこと。

それはギターを買うことだ。

馬鹿にしてんのかと思った君、まあ待ってくれ。

「ギターの購入」はむしろギターライフを始めるにあたって、最重要関門といっても差し支えないのだ。アニメ3話の喜多ちゃんのように、多弦ベースをギターと誤って購入してしまう…ことは流石にないと思うが、それでもギターを購入する際には注意しておいたほうがいいポイントがいくつかあるのだ。

今回の『ぼざろ見ギター始め』#0では、ギター購入前の最低限の予備知識をざっくりと教示したい。

アコースティックギターorエレクトリックギター

ギターには大きく分けて2種類のタイプがある。

弦とギター本体の振動で生まれる音(生音)で演奏するアコースティックギター(以下アコギ)。クラシックギターなどはここでは除外。すまぬ。

弾いてるのは Jhon Mayer

めちゃくそうまい

電気部品を備えており、ギター本体にシールド(ケーブル)を挿してアンプにつなぎ、生音を増幅させて演奏するエレクトリックギター(以下エレキ)。

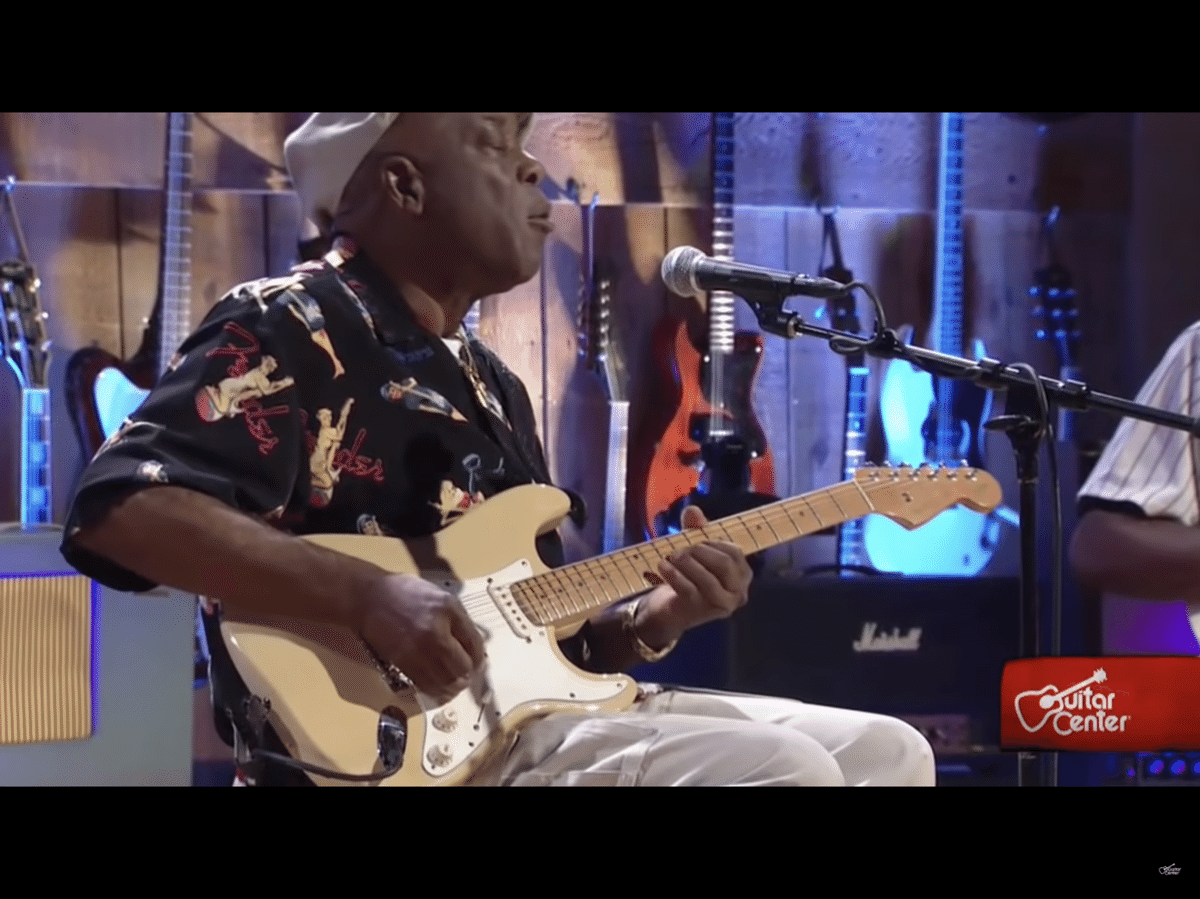

弾いてるのは Buddy Guy

シカゴ・ブルースの至宝。異次元の良い音を出す。

この2つのどちらから始めるかで、できることに差が出るので注意したいところだ。

ちなみにアコギを買いたい人はエレアコという選択肢もある。ピックアップ(音拾うやつ)を内蔵したアコギで、エレキのようにシールドを挿してアンプに接続できる(普通のアコギだとマイクで音を拾うか、外付けのピックアップを付けたりしないといけない)。

僕の私物で比較するとこんな感じ(自慢も兼ねて)

格ギターごとにフォーカスする。

アコギ

高い(36回払い)

これがTHE・アコギといった感じのスタンダードな見た目だろう。

ボディにサウンドホールという穴が空いていて中は空洞になっている。

こいつは結構サイズが大きくて、ドレッドノートタイプというボディのくびれの小さいモデルだ。

エレアコ

中価格でなかなか音が良い

ちょっと変な形をしているがこれも立派なアコギだ(汎用的な例でなくてすまない)。

サウンドホールの形状こそ特殊だが、中は空洞で普通のアコギのように鳴らせる。

エレアコにはピックアップが内蔵されていると述べたが、大体ボディの内側に取り付けてある。アコギとエレアコの違いはピックアップが付いてるか否かで判断してほしい。それ以外はほとんど同じ。

分かりづらいかもだが、なんか色々取り付けてあるだろう(いい画角がわからんかった)。

これがざっくりピックアップというやつで、ギターの振動を電気信号に変換する役割を果たす。アコギのピックアップはピエゾとかマグネットとか色々あるんだけど、ここでは割愛。こいつはピエゾとマイクをミックスできるタイプだったりする(覚えなくていい)。

エレキ

恩ある人からの貰い物。

アコギと違ってサウンドホールがなくボディも薄い。

ただし機械部品とかいろいろついてるからアコギよりは重い。

エレアコ同様、ピックアップで音を電気信号に変換する(エレアコがエレキの仕組みを取り入れたというのが時系列的には正しい)。

このピックアップが弦の振動を拾って電気信号に変換する。

これもギターによって、ハムバッカーとかシングルコイルとか色々あるんだけど(画像はハムバッカー)割愛。ぼっちちゃんの弾くレスポールタイプは基本ハムバッカー。

まぁこんなんが色々とついてたらエレキだ。

おまけ ギタレレ

Amazonで買える

このちっこいのはなんじゃいって感じだが、これはギタレレというやつで、その名の通りウクレレサイズのギターだ。おもちゃみたいなもんだが、なかなか弾きがいがある。

なんでこんなものを混ぜたかというと、弦の違いを見てほしいからだ。

これも一応アコギの部類には入るのだが、張ってある弦がナイロン弦なのだ。

『Matin D-18』(アコギの弦)を見てほしい。

かたい

だいたいブロンズ素材

本シリーズで取り扱うアコギはこのスチール弦を張っていて、厳密には「フォークギター」という分類なのだが、一般には「アコースティックギター」はこのスチール弦を張ってあるものを指すことが多い。

続いて、ギタレレの弦。

やわらかい

クラシックギターもこのナイロン弦を張ってある。購入の際には間違えないようにしてほしい。クラシックギターから始めてもいいけれど、本シリーズで扱うアコギ、エレキとはまた違う(指板の幅とか、弦交換のやり方とか)ので、クラシックギター用の解説動画とかを参考にしてほしい。

以上がアコギ(とエレアコ)とエレキの大まかな違いだ。

最初からアコギとエレキをどっちも買うぜ!なんて豪胆な人はそうそういないと思うので、これからギターを始めたい人の目的や趣味、各ギターを弾く際のメリット・デメリットを踏まえて、どちらを買うかの判断について助言を述べたい。

まずはギターを始めたい人の目的と趣味の傾向の視点から、どちらのギターが合うかを述べよう。もちろん絶対にこれに従う必要はない。

ちなみにアコギもエレキも材、製法、機構などの細かな違いでそれぞれの音にキャラクターはあるのだが、細かい音の違いを聞き分けるなんてことをガチ初心者ができるはずもない。最初は大きくあたりをつけて、ふんわりしたニュアンスから入った方がいい。

アコギが合う人

弾き語りやソロギターを演奏したい人

ごちゃごちゃした準備をせず、すぐに音を出したい人

フォークソングやバラードなどの、暖かい印象のある曲が好きな人

用語

「弾き語り」

ギターで伴奏を弾きながら歌うこと。

実例(良い曲)

「ソロギター」

ギター1本で伴奏とメロディーを同時にこなすこと。

実例(達人)

エレキが合う人

とにかくロックが弾きたい人

アンプでギュイーン!と歪んだ音を出したい人

カッコいいリフやフレーズ、ギターソロが主役の曲が好きな人

用語

ロック

「死んだ」とか「死んでない」とか定期的に盛り上がるやつ。

アティチュード(思想・スタイル)としてのロックと、ジャンルとしてのロックがある(らしい)。

ノエル・ギャラガー曰く「ロックンロール(前者)は死んだが、ロック(後者)はピンピンしてるぜ」だそうだ。

時代ごとにしょっちゅう死んでるので、ゾンビ並みのしぶとさは備えているはずだ。君も恐れずロックしよう。

アンプ

エレキとセットの欠かせない存在。こいつがないとギュイーン!て音が出せない。

シールド(ケーブル)でギター本体とつなぐ。

リフ(リフレイン)

決まったフレーズを繰り返し弾くこと。

ぼざろOPの『青春コンプレックス』のイントロ〜Aメロのフレーズがそれ。

ギターソロ

間奏や大サビの前に、ギターがメインの旋律を弾くこと。

キマるとめちゃくちゃ気持ちいいが、ミスると死ぬほど恥ずかしい。

だいたいこんな感じで自分の目的や趣味に合った方のギターを選ぶと、「こんなもんなの?」という落胆をある程度抑えることができる。何事もモチベーション管理が非常に重要だ。想像と実態の食い違いはなるべく起こさないに越したことはない。ギターを購入する前に自分の好きな音楽、ミュージシャンやバンドがどんなスタイル、キャラクターなのかをよく観察してほしい。

そしてもう一つ、実用的な目線でのギター選びも提示したい。

初心者が弾くにあたって、両者のメリット・デメリットを紹介しよう。

アコギのメリット/デメリット

メリット

生音で十分でかいので、手軽にギターの「音」を味わえる。

アンプなどを基本必要とせず、ギター1本で完結する。

ボディの大きさや材、製法にもよるが基本軽くて持ちやすい。

抱えると妙な安心感がある(アコギびいき)。

木の匂いが良い(アコギびいき)。

デメリット

生音がでかいので弾く時の環境をかなり選ぶ。

マンション、アパート住みの方は夜中にはまず思い切って弾けない。時間帯、場所などには気を使う必要がある(昼の公園や河川敷でもいいかも)。

防音対策も工夫次第でできるが、なかなか面倒だと思う。割り切るしかない。

手軽にできるのは吸音材とかを壁に貼ったりとかかな?

周りに人がいない田舎なんかだと、家ギター弾きには最強(It’s me)。「防音室」というワイルドカードがあるが、続くかどうかもわからん初心者にそんなギター以外の高額な買い物はできない。

弦がエレキギターよりも基本硬いし太いので、初めのうちは押さえにくいし、指が痛くなる(指の皮が厚くなれば問題無い)。ただし、これに慣れてからエレキに持ち替えた時、「ひもでも押さえてんのか?」という謎の感動を味わえる。

エレキのメリット/デメリット

メリット

アンプ、エフェクターの組み合わせで様々な音が出せる。近年はスマホのアプリケーションと連動してめちゃくちゃ音色を弄れるハイテクアンプも存在する。『ぼっち・ざ・ろっく!』連動企画「ギターヒーローへの道」#4参照。

アコギよりは弦が押さえやすい。難関の「Fコード」もクリアは容易になる。

アンプを通さないと生音が小さいので、ご近所迷惑になりにくい。手の動きの練習だけなら大変ハードルが低い。

PCとDAW、オーディオインタフェース、モニターヘッドホンの組み合わせで、押し入れでぼっちちゃんが弾いていたように、アンプ(シミュレータ)を通した音を自分だけに聴こえるようにすることもできる(これが賃貸や住宅密集地などでは理想的)。ヘッドホンジャック搭載のアンプだと、それ一つあれば近所迷惑は防げる。

デメリット

でかい音を鳴らすために必要なものも買わないといけない(最低でもアンプとシールド)。

家ギター弾き目線だが、アンプででかい音を鳴らしたかったら基本スタジオに行くしかない(カラオケなどもあり)。

基本重い。ぼっちちゃん持ってるレスポールタイプのギター(あの形のやつは大抵重いと思ってくれたらいい)なんかは特に。

アコギの弦を押さえたとき「は?かっった、鉄か?」となる。

用語

エフェクター

ギターとアンプの間に中継する機器。

音色をいじって色んな効果のある音をだす。種類もいっぱい。

ギタリストが足元にあるちっこい箱みたいな機械を踏んだりするのを見たことがあるだろうか。あれのことだ。

DAW(Digital Audio Workstation)

Cubase、Logic、GarageBand といった楽曲制作ソフトの総称。

ボカロの普及で知ってる人多くなったと思う。

アンプやエフェクターをデジタル上で再現したもの(シミュレーター、プラグイン)でギターの音をいじれる。

オーディオインターフェース

マイクや楽器をPCに繋ぐための機器。

アニメ第1話で、ぼっちちゃんが押し入れでギターを弾いてる時、PCの横に置いてあった機械がそれ。ちなみに『UR24C』という実在するモデルだ。僕もこれを使ってるので実質ぼっちちゃん。

以上が、僕なりに弾き始めのころに感じた印象も含めて実感した、格ギターのメリット・デメリットだ。正直抜けてる視点も多々あると思うので、そのへんはYouTubeとかで「アコギ エレキ どっちから」とかで検索して補足してね。

ちなみに8年間アコギ(6年目くらいからエレキと併用)を弾いてきた身としては、アコギの方をおすすめしたい。

アコギいいぞ。少々の安物でも長く弾いていれば、木に音が馴染んでいってどんどん音が良くなるのを実感できるし、楽器本体からの音に直に包まれる感覚はめちゃくちゃ気持ちいい。

そこまでの感覚を初心者のうちから体感するのは余裕がないから難しいかも知れないが、弾けば弾くほど(君のプレイスタイルに合わせて)ギターは応えてくれる。

ただ、これはある程度弾き続けた人間の意見だし、僕も初心者のころアコギむずくて1年くらいはまともに弾いてなかった。しかし、そこからでも続けるきっかけはつかめるので、そのあたりは次回にでも。

そして、こんなにアコギ薦めまくってるけど、なんだかんだ自宅で好きなだけ弾くならエレキ、オーディオIF、PCの組み合わせが最強だ(ぼっちちゃんもこれだ)。ソフトウェアで音をいくらでもいじれるし、現物のアンプで鳴らすにしても、ボリュームを絞れば意外とうるさくないし、弾きやすさ的にも挫折のリスクが少ないのはエレキの方だと思う。

最終的には好みだ。

大丈夫!どうせ、続けるうちにどっちも欲しくなるから!

楽器屋での購入について

楽器屋選び

さてギターを買うと決まったら楽器屋に行くべし。

初っ端からネットでポチるのはオススメしない。お店で実際にギターを手に取る(試奏)ことが非常に重要だからだ。もう買っちゃったら仕方ないが、一応今後の参考程度に楽器屋でのギター選びも考慮に入れてみてほしい。

楽器屋といっても、チェーン展開している大型店から個人経営のものまで様々だ。個人的に、初心者の内は品揃えとスタッフの多い大型の楽器屋をオススメする。

これを読んでいる君が、どこに住んでいるかは分からない。都内に住んでいるなら、御茶ノ水が有名どころだ。様々な楽器屋が密集していて、もう選ぶのも一苦労だ(羨ましい!!)。

かたや地方・田舎に住んでいるなら、生活圏内に楽器屋がないこともざらにあるだろう。そんな場合は少し遠出をしてでも大型の楽器屋を訪れた方がいい。そういう大型の楽器屋はあらゆる客層を想定しているのが強みだ。初心者に対しても目線を合わせて対応してくれる…はずだ!

ぶっちゃけもうここは巡り合わせというしかない。

楽器屋の雰囲気、店員との相性…。

楽器屋選びというのは回数を重ねてだんだん分かってくるものだ。1回2回でなんかダメだったなぁと思っても諦めないでほしい…頼む!君にとっての「良い楽器屋」に巡り会えることを祈る。

あと、ちょっと突っ込んだことをいうと、リペアマン(ギターの修理・調整を行う人)がいる楽器屋だとかなり良い。ギターというのは弾かないで長い間放置するとだんだんと各部位に異常をきたすものなのだ(木でできてるから)。

メーカーから出荷され、店頭に並んでいる間にギターの状態は微細に変化していく。そんなギターをニュートラルな状態にして、客に渡してくれるのがリペアマンだ。

実際の楽器屋がどんな感じかというのを事前に知るのも良いだろう。

この「ギターヒーローへの道」#4を参考にしてほしい。

ちょいちょいこの動画に誘導しようとしてるのは、割と真面目に初心者に寄り添った有益な情報を提供してくれているからだ(こんなもん読んでる場合じゃねぇ!)。

この動画で出てくる店員さんはSSRだ。

接客も優しく丁寧だし、込み入った説明を省いて要点だけを伝えてくれている。

楽器屋に来たら

そしていよいよ楽器屋を訪れたら…

店員さんに頼ろう!

予備知識を身に着けたとはいえ、実際のギターを目の前にして初心者が自分の判断ですべてを決めるのは難しい。

「すみません、ギター初めてなんですけど、色々教えてもらっていいですか?」

とかなんとか言って店員さんに教えてもらおう。

店員さんに話しかけるのに緊張するなら、ギターが並んでる前で、物欲しげにウロウロしてたら話しかけてくれたりするぞ(忙しい時は無理)。

まあそんなに気負うことはない。初心者の相手なんて店員さんは基本慣れている。(当然だが)礼儀正しく話しかければちゃんと教えてもらるぞ!(逆に店員側の態度が悪かったらそんな店はとっとと出よう)

ここで必ず店員さんに伝えてほしいのは、アコギが欲しいのか、エレキが欲しいのか、ということだ。

まあないとは思うが、万が一にも、億が一にも、7弦ギターとか、12弦ギターとか、6弦ベースとか、ウクレレとか、マンドリンとか、シタールとか(売っとらんと思う)……を買ってしまうかもしれない。

ちゃんと弦が6本あって、特殊な構造をしていない、スタンダードな「ギター」が欲しいということを伝えよう。

ぶっちゃけ店員さんにあれこれ聞いたらこの回で伝えたいことの大半が解決する。今すぐ読む手を止めて楽器屋に行こう。

それでも読み進めてくれるのであれば、僕の個人的な経験に基づくギター選びのアドバイスを授けよう。初心者でもできる、楽器屋で実際にギターを選ぶ際の手順だ。アコギ、エレキのどちらにも共通する手順だと思うのでぜひ参考にしてほしい。

手順その1「見た目で選ぶ」

「見た目」は、経験者、初心者を問わず、自分の好みを反映できる手っ取り早い基準だ。

ギターにはメーカーや形式によってフォルムに差あり、丸っこいものから、尖った形のものまで、実に様々なバリエーションがある。そして塗装もビビットな色のものから、木の木目を生かしたもの、傷をあえて再現したものまで様々だ。

これはパッと見で構わない。

「なんかいい色だなぁ」

「この形カッコいいな」

そういう自分の直感的な印象に従って選んでみよう。

手順その2「実際に抱えてみる」

見た目でこれいいな、と思ったら店員さんに「あのギターちょっと試してみていいですか」と尋ねてみよう。

ギター本体の大きさ、重さ、形を実際に体で感じるのは重要だ。弾けなくとも構わない。実際に手にしてみて抱えた時の感触や、ネック(棒の部分)の握り心地を確かめてみよう。また、弦もテキトーに押さえてみよう。店員さんに簡単なコードの押さえ方を教わってみるのもいいかもしれない。その際になんかしっくりこないなぁと思ったら、別のギターを試してみるのもありだ。

ギターは体と密に接触する楽器なので、実際に抱えてみないと相性が分からないものだ。

「意外と大きすぎて手に余るなぁ」とか、「割と重いな…」とか、体感して分かることはたくさんある。自分の身長、体型、手のサイズとギターの相性を確かめながらしっくりくるギターを吟味してほしい。

ギターの価格帯

さて、いろいろとギターの選び方をつらつら述べたが、正直これが一番気になるところだろう。

「ギターっていくらするの…?」

まぁ、ここは心苦しい話題にならざるを得ないが、ギターは、というか楽器は往々にして高い買い物になりがちだ。財布との睨めっこになることは必至。それなのに不良品なんかを買ってしまったときにゃあその精神的ダメージはでかい。

なんでもそうだが、高額なものほど高品質だしその逆も然りだ。

とにかく安けれりゃいいや!と安物を手にすると割と後悔することになる。

僕の経験則からいうと、1〜2万円くらいのギター(いわゆる初心者セット)は作り自体がチープだったりするので、単純に弾きづらい。

めちゃくちゃひどい場合はフレットの処理が雑、ペグがガタガタ、異常に高い弦高(ここらへんはまた別で詳しく説明したい)、そもそもチューニングが合わないなどなど、正直ギターの体を成していないものもある。調整次第ではどうにかなるものもあるが、そうしたところで…といったものや、安定したギターよりも患部が多すぎて、調整にかかる費用がギターを買った時より高くつく…なんてことにもなりかねない。

「弾きやすさ」はギターを続ける上でモチベーションに直結する。

ここでいう「弾きやすさ」は弦を指で押さえやすいかどうかだと思ってくれていい。

「弾きづらい」ギターで練習することほど辛いものはない。「全然弾けない…俺には才能がないのか…」と挫折するとき、原因は実はギターのほうにあることもしばしば。ある程度の品質が保たれた「弾きやすい」ギターであれば、練習も続けられたかもしれないのだ。

では、どの価格帯がある程度品質が担保されているのか。

経験者の意見の分かれるところだろうが、最低でも4〜5万円、もし余裕があるなら(本当に余裕があったらで構わない)5〜10万円あたりのもの選ぶと、「弾きづらさ」で挫折するリスクは大いに減ると思う。仮にその価格帯のギターでも「弾きづらい」と感じたら、それこそ楽器屋やリペアショップに持っていって調整してもらえば、ぐんと弾きやすくなるはずだ。

まぁ、僕が初心者だった頃と、今の状況はだいぶ変わっているだろうし、1〜2万円の「初心者セット」もかなり改善されているかもしれない(苦い記憶)。しかし、無難な道を行くなら5万円あたりを狙うのがかなりベターな選択だ。

もちっと補足しよう。これはそこそこギターを弾き比べて、音の良し悪しがある程度判断のつく人間の意見だが、安いギターはやっぱり音がよくない。

高・中・低の音域それぞれのボリュームにすごいバラツキがあって、変に高い音がしたり、中音域が弱すぎて音全体がスッカスカだったり、弾いててすごい「しょぼいな…」と感じる。

もちろんそれはそれで味があるし、めちゃくちゃ上手くなったらどんなギターでも弾きこなせるだろう。でもそれは研鑽を積んだ経験者の意見だ。練習の過程で「弾きづらい…音しょぼい…」となって、ギターに対して幻滅されては元も子もない。

楽器屋で試しに1〜2万のギターと、5万くらいのギターを、テキトーにジャーンと鳴らして(コードを押さえなくてもいい。そのままジャーンて鳴らして)比べてほしい。もしくはYouTubeで「ギター 値段 音 比較」とかで検索してみてほしい。それだけでも、そこそこ違いが分かるはずだ。

それで音の違いが分からなかったとしても、「弾きやすさ」自体は確実に違う。

僕はそれこそ弾きづらいギター(2万くらいのアコギ)から始めた人間だが、運よくそこそこのギター(部活の顧問の私物)を普段から弾かせてもらえる状況にあったので、「弾きづらさ」や「音の悪さ」でがっかりすることなく、ある程度の基礎を身につけることができた。そのおかげもあって、自分のチープなギターでも弾き続けることができたのだ。その後、働くようになってちょーっと背伸びして「良いやつ」を買ったという流れだ。

ちなみに、これも経験者なりの意見だが、楽器全体のなかでもギターは「それなりのもの」を手に入れる際のコスパが圧倒的に良い。

たとえば管楽器なんて初心者向けのものでさえエグいレベルの値段をする。

吹奏楽部で扱われる楽器の基本的な値段を知ってぶったまげたものだ(吹奏楽部やべー…と常々思っていた)。金銭感覚は人それぞれだろうが、ギターは圧倒的に「安く」手に入る部類だと思う。

ギターが5万くらいで、初心者にしてみれば「そこそこ」のものを買えるのに対して、管楽器なんてそんな値段じゃ話にならない。マジでギター、コスパいいから!頼む!

他の楽器コーナー覗いてからギターコーナー見たりすると分かる。ギターの価格のレンジの広さに驚くから。

ただそれでも予算の都合にはどうしても引っ張られる。

『ぼっち・ざ・ろっく!』の視聴者層には10代の学生さんも多いことだろう。初心者セットを買うことを安易に「絶対やめとけ!」とは言えない。

君が「ギターを弾きたい!」という情熱を強く持ち続けることができれば、どんなギターでも自分にとっての愛着ある1本になることもまた事実だ。新竿を手に入れるために下取りに出したりするけどね。君もいつかギター売った金でマイ・ニュー・ギアろう。

君のファーストギターが良き相棒となることを切に祈る。

その他必要なもの

ギターには本体以外にも必要なアイテムがいくつかある。

最初からついてきたりするものもあるが、ない場合は別途買い揃えておく必要がある。アコギとエレキ共通で要るものがほとんどだが、片方のみ要る場合があるので適宜補足しておく。

優先度が高いもの順に紹介。

『チューナー』(絶対に絶対に要る)

こいつがないとギターは始まらない。

ギターは弾く前に必ず「ペグ」という部分を回して、格弦の決められたピッチ(音の高さ)に合わせる作業が必要だ。これをチューニングという(やり方は次回)。

そのチューニングの手助けをしてくれるのがチューナーという機器だ。

使い方はいずれ説明するとして、とにかくこいつだけは絶対に買った方がいい。

ギターの先っちょ(ヘッド)に取り付けるクリップ式チューナーがオススメだ。

いちおうスマホのアプリでもチューニングはできるが、精度の高さという点でチューナーは買った方が良い。ズレた音で練習するのはめちゃくちゃ良くない。

『ピック』(絶対に要る)

ギターの弦を掻き鳴らすためのアイテム。

選ぶ際のポイントは2つ。「形状」と「厚さ」だ。

まず「形状」についてだが、「おにぎり型」と「ティアドロップ型」の大きく2種類がある(サムピックは除外)。

来たぜクソ田舎に、ぼざろピック付きのきららMAXがよぉ…!

ピックは消耗品だ。

弾けば弾くほど角が丸くなっていく(丸くなったほうが良い人もいる)。

おにぎり型の場合、角が3つあるので、どれか1つが丸くなっても別の角を使えばいい。3回分の余地がある。

ティアドロップ型はおにぎり型より鋭角の角が1つだけある。なんだよ、これじゃ1回分しか余地ねぇじゃん、って感じだがそれなりの利点もある。先端がより鋭角なので弦の抵抗に負けにくいのだ。ピッキングの安定感が増して、(人によっては)よりスムーズな演奏が可能になる。

といっても、こういうのは最終的には好みだ。触ってみてしっくりくる方を買おう。なんなら安いし(100円くらい)どっちも買ってもいい。

次に「厚さ」だ。

表記は大体下記で統一されている。

THIN … 0.6mm程度

MIDIUM … 0.8mm程度

HARD/HEAVY … 1.0〜1.2mm程度

※mm表記しかないものもある。

これも触った感じで選んでいい。

弾き続けると自分のこだわりが出てきて、この厚さがちょうどいいなというピックに出会うだろう。メーカーによっては厚さの基準が違ったりするが、厳密な差異を汲み取れるようになるのは、ある程度弾けるようになってからだと思う。全部の厚さを1枚ずつ買って弾き比べてみてもいい。

厚さによって変わるのは、ピックのしなり、弦の抵抗感、音のアタック感などだ。

初心者の内は全然気にしなくて良いと思う。

一応「素材」というポイントもあるが、最初はどれが良いのかよく分からないと思う。それでもオススメするとしたら、ザラザラとした手触りのあるピックが良いかもしれない。

初心者の内はピックをよく手から落とす(経験者でも落とす)。

誰だって初めは力の入れ加減がよく分からず、不意にツルっと落とすものだ。そういう時にザラザラした材質だと、ある程度のグリップが効いて安定してピッキングできるだろう。

ちなみに、僕はウルテム素材(指の爪に近い感触)のジャズ型(ティアドロップよりも鋭角)の0.88mmを基本使用している。厚すぎず、薄すぎず、自分の体の一部のような感覚で弾ける(ような感じがする)ので気に入っている。アップテンポでジャカジャカ弾くような曲だと0.6mmのティアドロップに持ち替えたりする。

と、経験者っぽく言ってみたがぶっちゃけ気分で選んでいる。

『弦』(絶対に要る)

ギターは弦楽器であり、張ってある弦はもちろん消耗品だ。

ギターの弦は金属製なので長く使っていれば、手の汗や湿気で錆びるし、ピックで弾いていれば摩耗していく。するとだんだんと弾きづらくなってきて、音も悪くなり、最終的に一番弱った弦が弾いてる最中に「バチン!」と切れる(切れそうになる前に変えたいが、見極めは難しいだろう。慣れてくれ)。ということで、替えの弦をちゃんと購入しておこう。

弦はアコギ用とエレキ用で分かれている。

君がどちらのギターを選ぶかで弦の選択も変わってくる。

値段としては安いものだと1箱500円。高いものだと2000円弱はする。

そして弦の値段は、そのまま弦の耐久力だと思ってくれていい。

初心者にどれを薦めるかは悩みどころだが、弦交換に慣れるまでは安い弦を何箱かまとめてストックしたほうがいいと思う(慣れないうちは高確率で失敗する)。弦交換のやり方は次の機会にでも説明…できるかな?文章で…。

弦にも材質によって違いがあるが、これも初心者のうちは分からんので、とりあえず弦の耐久性と押さえやすさに着眼点を置いてどの弦を選んだら良いかを述べよう。

まず耐久性の観点から。

エレキの場合は一般的にはニッケル素材の弦が価格も安いし良いと思う。

…いや、正直すまない。僕はエレキを弾く前からアコギでの弦交換やその他諸々に慣れていたのもあって、エレキの弦に関しては「長持ちする高めのやつ」を張って、半年くらい使い倒しているので安価な弦の違いがよく分からない。

店員さんに聞いてくれ…。まぁ「ダダリオ」(めっちゃ老舗)というブランドで良いと思う。

次にアコギの場合だが(ここから饒舌)、フォスファーブロンズという弦を購入することをオススメする。パッケージに「PHOSPHOR BRONZE」という表記があるものがそれだ。通常のブロンズ弦と比べて長持ちするので、1回の弦交換で長く弾きたいならこれが絶対オススメだ。

アコギの弦はエレキに比べてゴリゴリに金属!って感じなので、錆び出すと露骨に分かる。明らかに弾きづらくなり、音も悪くなるのが実感できるはずだ。

もしも君が太っ腹ならば、「コーティング弦」を購入してもいい。

上画像の弦がそれだ。

「エリクサー(Elixer)」というブランドで、弦に特殊なコーティングを施して、使用による劣化を遅らせ、長期間一定の音質を保ってくれる。

ただ、好みの別れるところもあって、コーティングによるツルツルした手触りが気持ち悪いという人や、サウンドがノンコーティングのものに比べて柔らかすぎるとかそんな感じ。僕も最初の頃は「んー?」と思っていたものだが、慣れるとコスパの魔力に囚われてこれしか張れなくなる。

値段は2000円弱だ。よっぽど弾き倒さなければこれで半年は余裕で持つ。ノンコーティングだと、持ってせいぜい1ヶ月(耐久性、音質ともに)だ。

弦のポテンシャルがMAXを保っているのは張り替えてから1週間くらいなので、そのスパンで張り替える猛者もいる。

ちなみに結束バンドの名曲、『ギターと孤独と青い惑星』の2番の歌詞の「エリクサー」はこのコーテクイング弦のことを指す。全国のエリクサーユーザーのみんな!俺が、俺たちがぼっちちゃんだ!

ふざけてないで、弦の押さえやすさの観点をば。

弦の押さえやすさを左右するのは「太さ(ゲージ)」だ。

これに関してはアコギもエレキも、とにかく「細い弦」を選ぼう。

アコギなら“エクストラライトゲージ”、エレキなら“スーパーライトゲージ”がオススメだ。

大体パッケージにゲージの種類が表記されている。

「EXTRA LIGHT」や「SUPER LIGHT」と書かれていればそれを選ぼう。

上画像のエリクサー(Super Light)だと、「09|42」 という表記が成されているが、これは1弦(一番細い弦)が0.009インチ、6弦(一番太い弦)が0.042インチという意味だ。

初心者の内は、細くて押さえやすい弦で練習するのが挫折回避につながる。

よく分からずミディアムゲージなんかを買っちまった日にゃあ、えげつない弦のテンション(張りの強さ)に指がちぎれるような錯覚を覚えるだろう。僕はそうだった。

『アンプとシールド)』(エレキには絶対要る)

エレキギターはアンプに繋がないと大きな音を出せない。

初心者にはお手軽なミニアンプをオススメする。

アニメ第2話にて、ぼっちちゃんが風邪をひくために扇風機の前でジャカジャカやっている横にちっこいアンプが置いてあっただろう。

あれは実在するアンプでYAMAHAの「THR5」というモデルのアンプだ。

ヘッドホンジャックもついているから、ヘッドホンぶっ挿して自分だけに音が聞こえるようにもできる。近所迷惑にもなりづらいはず。

ネットで購入するのも良いと思う。

amazon、楽天、サウンドハウス(音楽専門のECサイト)。どこでも好きなところで購入してくれ。

次世代モデルも出てるっぽい。アコギ用もある(「THR5A」)。

僕はVOXの「Adio Air GT」を使っている。こいつはBluetoothでアプリと連動し音をいじれる。値段はTHR5と大体一緒だ。こっちでもいいかも。

ちなみに、「THR5」と「Adio Air GT」はどちらもインターフェースとしての機能を持っているので、PC(iPadもいける)との接続が可能だ(変換アダプタが必要な場合あり)。対応のアンプシミュレーターソフトで音をいじりまくれるぞ。

アンプと繋ぐためのシールド(ケーブル)も買っておこう。

自宅で弾くならあんまり長いものは必要ない。かさばるしね。

3m以内のもので良いと思う。

『カポタスト』(絶対に要る)

略称はカポ。

画像のようにネックに装着して使う。

使い道はキーを変更したり、バレーコード(人差し指で複数弦を押さえるフォーム)がいっぱい出てくる曲を簡単なコードフォームで弾けるようにしたりと何かと便利。初心者にとってはめっちゃ心強いので買って損はない。

使い方や原理は、次回以降きっちり説明する。

これでネックを挟む

バネ式、ネジ式、ロック式とか色々あるけど、バネ式のやつが手頃な値段で買えると思う。

『ギターケース』(絶対に要る)

ギターを買ったらそれを保管するためのケースも買っておいた方がいい。

ギターの保護はもちろんのこと、持ち運びの観点からしても、必要になってくる。

オススメなのはギグケース(ギグバッグ)。

『ギターヒーローへの道』#4で青山吉能さんが買ってるやつだ。

ソフトケース(うっすいやつ)とハードケース(ガッチリしたやつ)の中間的な存在で、柔らかいクッションで衝撃からギターを守ってくれる。リュックサックのように背負えるタイプだと持ち運びには便利だろう。

自分が購入するギターのサイズや形状に合ったケースを選ぼう。

『ギターストラップ』(要る)

立って弾くとにきに肩にかけてるあれ。

座って弾く時もギターを自分の体にしっかり引き寄せるのに役立つ。

材質は様々だが見た目で選んで良いと思う。

正直あんまりこだわりがないので、僕は同じメーカーの色違いを3本それぞれのギターにくっつけている(Fenderのやつ)。

『ギタースタンド』(要るっちゃあ要る)

ギターを立てかけるためのスタンドだが、ギターケースに入れておけば別に良いので、絶対要るというわけでもない。

メリットとしてはすぐにギターを手に取ることができて、いちいちケースから出し入れする手間が省ける。ただギターを裸の状態でぽんと置くことにはなるので、万が一倒したりしたら大変だ。安定性の良いものを買った方が良い。

『湿度調整剤』(要るっちゃあ要る)

ギターは木でできているので、湿度に影響を受けやすい。

梅雨の時期は湿気でトップ(正面の板)が膨張するし、冬の乾燥する時期は木が乾いてひび割れを起こすこともある。そしてギターのコンディションはそのまま音や弾きやすさに影響する。そこで活躍するのが湿度調整剤だ。ギターケースの中に一緒に入れることで、ギターにとっての適度な湿度にケース内を保ってくれる。ちなみに消耗品。

ただ…これは一種のVIP待遇のようなもので、初心者が最初に手にする安価なギターに必要か?というとそうでもない気もする。

僕の場合でいうと、メイン機の『Martin D-18』はハードケースに湿度調整剤と一緒に入れて丁重に管理しているが、サブ機の『L.Luthier Le Light S』はギタースタンドにポンと置いてすぐ手に取れるようにしている。どちらもアコギだ。

エレキは寝室のカーペットにクッションを噛ませてベタっと寝かしている(これはあんまり良くない)。これもすぐに手に取って弾けるからそうしている。

『ギタークロス』

弾き終わった後や、弦を交換したりする際に、ギターについた汗、ホコリ、汚れを拭き取るための布。

多分、ギター買った時についてくるからわざわざ買う必要はないと思う。

『ストリングスワインダー』

弦交換の際、ペグをスムーズに回すための道具。

あると便利なやつだけどなくても弦交換はできる。

こんなやつ。

『ニッパー』

弦交換の際、弦の余った部分を切ったりするのに必要。

家になかったら買って。

『六角レンチ』

トラスロッドというネックの反りを調整するための金属の棒が、ギターには組み込まれているのだが、そいつを調整する穴に突っ込むために要る。多分ギターと一緒についてくると思う。

でもトラスロッドの調整は初心者がうかつに手を出していいようなものではないので、調整したかったら楽器店あるいはリペアショップに持って行こう。

終わりに

と、ここまでがギター購入の際にある程度押さえるべき内容だ。

分かりづらいところも多々あったと思うが、YouTubeの解説動画とか、楽器屋の店員さんに聞いて補足してほしい。

コメントで質問してもらっても構わない。できうる限り詳細に答えるつもりだ。

次回からはいよいよギターを練習するにあたっての実践的な内容に入っていく。

「楽しくギターを続ける」をモットーに、ギターのある生活を長く送ってもらえるように最善を尽くすつもりだ。

それではまた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?