梅棹忠夫『知的生産の技術』(岩波新書、1969年)

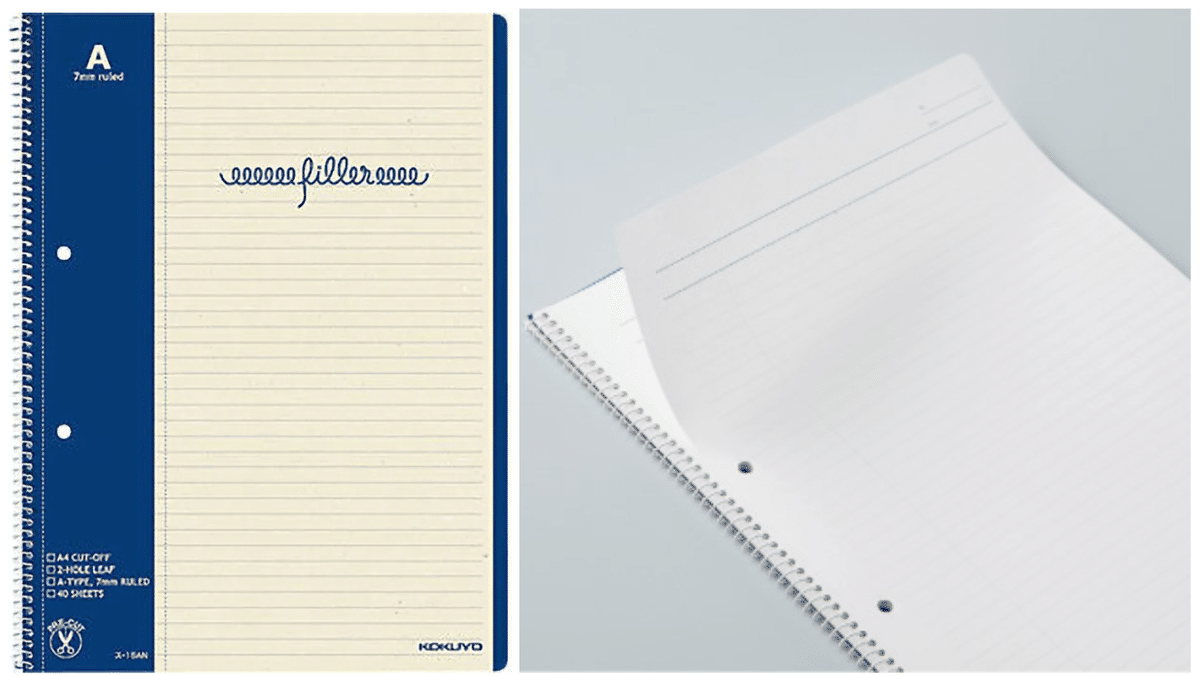

京大カードの原型のひとつは、フィラーノート

ある本をきっかけに再読した。ノート(筆記帳)ではなく、カードに情報を記録していくことを提案していて、その方法は「京大型カード」「京大カード」と呼ばれるようになった。

岩波新書ということもあり、梅棹は、カードについて、あれこれ細かく解説をしていない。

1963年から翌年にかけて行なった遊牧民の調査の際、そのキャンプには、B5判のらせん閉じフィラーノートばかりがどっさりあったが、カードがなかった。そこで、調査隊員の和崎洋一(1920年9月16日~1992年6月29日、人類学者。京都大学名誉教授)は、ニッパーやカッターを使ってB6判ノートからB6判ノートを2冊作ったという。これが京大カードの原型のひとつになったという。

この箇所は、この原稿を書く際、読み直して発見があった。実は、いま自分がB5判ノートを半分にしたB6ノートを使っているからだ。

コクヨのWebサイトを見ると、フィラーノートは、<1961年発売以来、幅広くご愛用いただいているロングセラー商品>なのだとか。現在と同じものを梅棹が使っているはずはない。が、これが定番商品というのは、大事なこと。なぜなら、メーカーや販売元の都合で、同じものが手に入らなくなるのが困るからだ。

趣味の文具ならいい。けれど、仕事に使う道具は、供給側の都合に振り回されるのは、極力避けるようにしたい。

本を二重に読む

ちょっと話が脱線した。『知的生産の技術』は、ネタが豊富なので仕方がないが、ここで取り上げようと思った理由は、上記のカードシステムを試そうと思ったこと。それをきっかけに再読したことなのだが、実は、読書についても<6 読書>の章で触れている。

読了したものは「読んだ」というが、そうでないものは「見た」と区別することは、別の読書本でも見かけたこともあるので、人口に膾炙しているのだろう。

読了を促すマッチョな一面を紹介する一方、読書を<よむこととたべること>に類比した記述があるのも面白い。この多様な読書を提案するスタイルは、松岡正剛『多読術』に通じるものがある。

梅棹は、食事を2つに大別する。「栄養や健康を意識した食事」と「味覚のたのしみとしての食事」だ。そして、読書も「精神の糧としての読書」と「心のたのしみ」としての読書という両面があるのではないか、という。

この読書と食事のアナロジーは、講演などで耳にするとありがたく聞こえ、非常に余韻の残るが、いざ実践してみると、わかったような、わからないような、気合いの読書のような精神論になってしまうように感じる。

もちろん、精神のことを説いているのだから精神論なのは当然だ。しかも、とても簡潔な文章で言い切っているのでインパクトがあり、滋味深い。ただし、そこを掘っていくのは、私には荷が重いので、とりあえず脇に置いておく。

私が取り上げたかったのは、<本を二重によむ>という箇所だ。梅棹は、本に線を入れる箇所には2つの種類がある、とする。ひとつは「だいじなところ」、もうひとつは、「おもしろいところ」だ。

「だいじなところ」は、著者の主張や考え、その本で伝えようとしているところ。つまり、「本にとって、だいじなところ」だ。

一方、「おもしろかったところ」は、読者が興味を持ったり、気づきを得たり、連想が広がったところ。要は、「わたしが、おもしろかった」ところだ。

ただし、<「本を批判的によめ」ということとはちがうとおもう>と釘を刺し、「だいじなところ」は、著者に追随して、ただ感心して読んでいるのだし、「おもしろいところ」があらわれてくるというのは、著者とはまったく別のこと、<あらぬこと>を考えているから浮かんでくるもの、という。

ここのパラグラフを書いているときに、ふと現代文の読解問題のことが頭に浮かんだ。著者の意図を汲み取れ、著者と批判的に向き合えという姿勢は、なんか「受験読書」の臭いがしたからかもしれない。これは、ただ思いついただけ。こういう、勝手に頭のなかで沸いてくることを大事にしよう、というのが、「おもしろいところ」なのかな、と思っている。

この本は、いまも岩波新書のタイトルに入っていて、少し大きな書店では見かけることができる。もし、機会があったら、この<本は二重によむ>というパラグラフ(124ページ~)だけでも立ち読みすると、ちょっといい気分かも、だ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?