『その程度』でも人は死ぬこと

否定しないでくださって、ありがとうございました。

*

2013年、高校3年生の、冬が始まった頃。その頃の現代文の授業は、国語のセンター試験問題集から、先生がその時に指定した問題を授業の最初に解き、解説を交えながら答え合わせをして、センター試験的文章解釈の感覚を鍛えるという時間になっていた。わたしの出身高校は1コマ50分という授業形態だったので、問題を解いて解説をする、という工程を1サイクルとすると、2サイクル回すには少し時間が足りず、しかし1サイクルでは時間が余るというなんとも微妙な時間設定だった。だから、現代文を担当してくださった先生は、その余った時間は教科フリーの自習時間としてくれたが、たまに、聞いても聞かなくてもいいぞ、という程度の雑談をしていた。

その雑談の一環に、忘れられない話がある。その日解いた問題の題材文が、余命宣告を受けるほどまで病気が進行した人とその家族をテーマにした小説だったからと、【余命宣告の是非】が主題で雑談が始まった。

「自分が余命宣告を受ける立場になった時、その具体的な期間を知りたいか」。先生はクラスの生徒に、その理由も合わせて、どちらであるかを問いかけた。生徒側は「知りたい」という人が大半を占めた。理由として挙げられたのは、死ぬまでの期間で整理しておきたいものがある、残された時間でやり残しを片付ける、一定の期間があることに希望が持てる、など。

その意見を聞いた後、先生は「自分は知りたくない」と言った。すでにご家族にも、具体的に何年、何日、と宣告されても、私には絶対伝えてくれるな、と話をつけてあるともいう。理由は「死ぬことに怯えて生きたくない」と。「死ぬという未来とその期限を目の前に出された時、自分は死ぬことを冷静に受け入れることなんかできっこない。やり残しを片付けようなんて切り替えられるわけがない。だったら、家族にはつらい思いをさせるけれど、自分らしく生きられるように、黙っていて欲しい」ということだった。

そこから、話題は【自分の死に直面した経験の有無】に移った。大病でも大怪我でもなんでもいいけど、具体的な事象をもって自分は死ぬかもしれない、あの時もしかしたら死んでたな、と思った経験はあるかと。そういう経験をしてもなお、余命宣告は受けたい、命の期限を知りたいと言うのなら、それは強いと思うから、その人の意見を知りたい、という文脈だったと思う。

わたしはその時、余命を知りたいとも知りたくないとも決められなかった。どっちに転んでも怖いものは怖いので、その時になってみないとわからない気がしたから。

そしてわたしには、「死ぬかもしれない」と思った体験もひとつあった。だけどそれは、世間一般で言えば大病でも大怪我でもなんでもない。だから、クラスみんなが聞いている場で、「ある」と言っていいものなのか、わりと悩んだ。

*

わたしが経験したそれは、2009年秋の、新型インフルエンザの罹患である。

わたしは小児喘息持ちで、2009年当時は年に一回発作があるかどうかという状態だったが、かかりつけ医に相談して、発作が起きた時のために薬を備える、などはしていた頃である。そして新型インフルエンザは、喘息疾患があると重症化しやすい、すなわちインフルエンザ脳症を併発しやすいと言われていた。

そしてインフルエンザを発症し、一番症状がつらい時、既往歴のない健康な高校生が、新型インフルエンザからインフルエンザ脳症にも罹患し、亡くなったというニュースを耳にした。重症化リスク因子を持たない学生の死だと、センセーショナルに報道されていたため、何度も何度も耳にした。(※)

※インフルエンザ脳症は低年齢の子供であるほど注意が必要な合併症なので、小児科を卒業する程度の年齢になればリスクは減る

わたしは新型インフルエンザ罹患時、時を同じくして日本列島を爆速で駆け抜けた台風によって、気圧由来の喘息発作を起こしており、結果としてインフルエンザとのダブルパンチを食らった。とはいえ、わたしの喘息発作はかなり軽いもので、生まれてこの方、自前の吸入器を持つこともなかったうえ、発作が起きた時に気管支拡張薬(錠剤&テープ)を服用して対処すればまあ問題なく生活が送れる程度のものである。そんな程度でも、インフルエンザと同時に症状が押し寄せたため、ただ寝ているだけなのにまるで走った後のように呼吸が荒く、高熱で全身も怠いので、支えがないと一歩も歩くことができないような状態だった。そもそも半身を起こすことも辛くて、立ち上がることすら人の手を借りないと困難だった。記憶のある範囲では、自分ひとりで身を起こすのがままならなくなったのは、これが初めてだった。

わたしは当時中学生だった。リスク因子的にも、わたしはあの高校生よりも死ぬ確率の高いくじを引かされていて、だけど確率の低いはずの高校生は亡くなってしまった。そしてわたしは今、とてもしんどい。経験したことのない辛苦の中にいる。

だったら、わたしももうすぐ死ぬんじゃないか? わたしに「明日」は、ないんじゃないか?

わたしは高熱に苦しみながら、ずっとそう思っていた。

インフルエンザには薬がある。新型インフルエンザといえど、従来のインフルエンザと治療薬は変わらないので、きっちりそれを処方された。服薬後は、己の治癒能力と時間に任せる以外やれることはない。起きてたってしんどくて、何もできることもないから、自分としても眠りたい。

だけどあの時は、これが最期かもしれない、と思ってしまい、眠れなかった。体力が尽きて気絶したように眠っては、些細な人の気配で起きて、「自分が起きられたこと、意識があること」に安心すると同時に、眠らなければならない不安に苛まれた。治療薬も服用しているはずなのに、生きた心地がしなかった二日間だった。

あれは自分の中では【自分の死に直面した体験】にカウントされている。しかし、端的に説明するなら「新型とはいえインフルエンザにかかった」だけのことであるし、入院すらもしていないので、いわゆる軽症に当たる。昨今で猛威を振るう感染症と違って、有効性が証明されている薬も既にあり、正しく服用して休養すれば、後遺症なんかもなくきちんと治ると分かっている病気だ。絶望感で言うと、きっと昨今の感染症と比べたら何万分の一だと思う。それでもわたしは、あの時、死を意識した。

*

悩んだ末に、それでも「死ぬかも」と思ったことは事実だから、とわたしはその話をした。あの時の新型インフルエンザは、学級閉鎖や学年閉鎖が自治体を跨いだあちこちの学校で頻発する程度に、学校という場で大流行した。だから、クラスメイトも大体が罹患していただろうし、そもそも新型に限らないインフルエンザに範囲を拡げれば、毎年発症するような人もいる。それでも医者にかかって服薬して休めば、ちゃんと治るし、その後なんの憂いも制限もなく学校生活を送れるのがインフルエンザという病気だ。だからか、その話をした後のクラスの空気は「なんだ、新型インフルエンザかよ」と微妙なものになった。

でも先生は、わたしのそれを否定しなかった。喘息持ちというハンデ、そうでない健康な同世代が死んだこと、それらから生まれた自分の死の可能性と恐怖を、全部肯定してくれた。「そんなこと言ったって、たかがインフルエンザでしょ。考えすぎだよ」なんてことは言わなかった。

きちんと医者にかかって、正しく薬を服用した上で、あの時のわたしがインフルエンザ脳症を発症する確率は、今流行りの感染症で、しかもこれがまだ去年程度の毒性だった時に若者が重症化する確率と比べても、同じか低いかくらいのレアケースだったんじゃないかと今は思っている。調べてないけど。とにかく、大多数の人はインフルエンザに罹患して発症してもそこまで行かないし、いずれ治る。インフルエンザは『その程度』の病気として認識するのが一般的だろう。

でも、『その程度』の病気でも死に至る人がいて、死を覚悟しなければならない人がいることを、先生はあのとき否定しないでいてくれた。

それがとても、嬉しかった。だから、今でも覚えている。

*

ところで、MIU404の6話には、「人って、この高さでも死ぬんですね」という台詞がある。ある転落死についての台詞だが、『この高さ』とは、3m程度のことである。人間は、『この高さ』を飛び降りても、かなりの高確率で生きてはいられるだろう。同作品内にも『この高さ』やそれ以上と思われる高低差を役者が生身で飛び、直後に怪我ひとつなく駆け抜けるシーンがいくつかある。しかし、条件次第では『この高さ』でも死ぬ。それもまた、人間という生き物。

たとえ難病を患っていなくとも、大事故に遭わずとも。そこらへんにありふれた日常的な事象でも、条件次第で死ぬ時は死ぬ。同作品から再び台詞を引用すると、「人によって障害物の数は違う」し、「その時が来るまで、誰にも分からない」。(※)

※作品中の文脈は病気とは無関係だよ! 台詞の前後が気になった方は是非MIU404を見てください面白いですお願いします

『その程度』でも人は死ぬ。以前から、何気ない日常に『その程度』は溢れていた。

それは今、足音を大きくして、誰しものすぐ側まで迫っている。

そしてそれは、悪魔の顔をしていない。

あの恐怖は、知らない方が幸せだと思うよ。

*

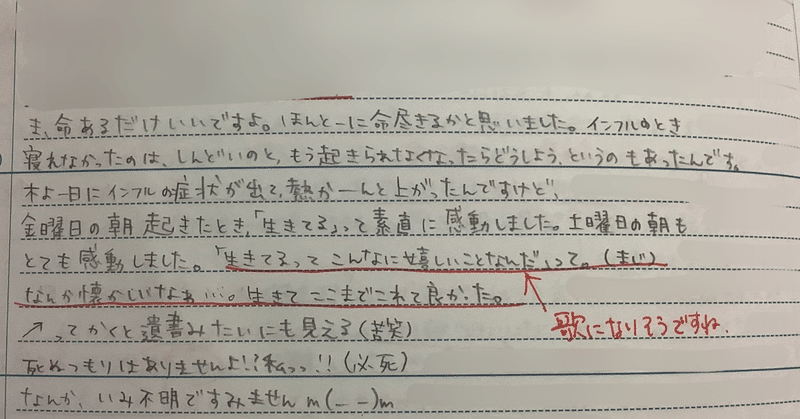

追伸:ヘッダー画像は2010年にインフルエンザで寝込んでた当時を振り返った時の日記です。文体の厨二病臭が強すぎるし、手書きの字の癖が10年以上経っても変わっていないことに笑うしかない。笑ってくれ。赤字は担任の先生のコメントです。(毎日日記を書く宿題)

スキを押すと何かが出ます。サポートを押しても何かが出ます。あとわたしが大変喜びます。