空區地車の力学34.庚申塚の松は折るなよ!

地車の曳き手も屋根型も、とかく困難な道であればあるほど燃えるものです。例えば、地車が通れるギリギリ狭い道や、電柱や標識が迫る道、行く手を阻む木々や電線などがあれば、ウズウズしてたまらないものです。

5月の新緑の時期に行なわれる例大祭では、木々が一気に成長し、地車の行く手を阻みます。

こういう場合は屋根方が手に持つ「はたき」で避けるのですが、時にはポキリと折れることもあります。

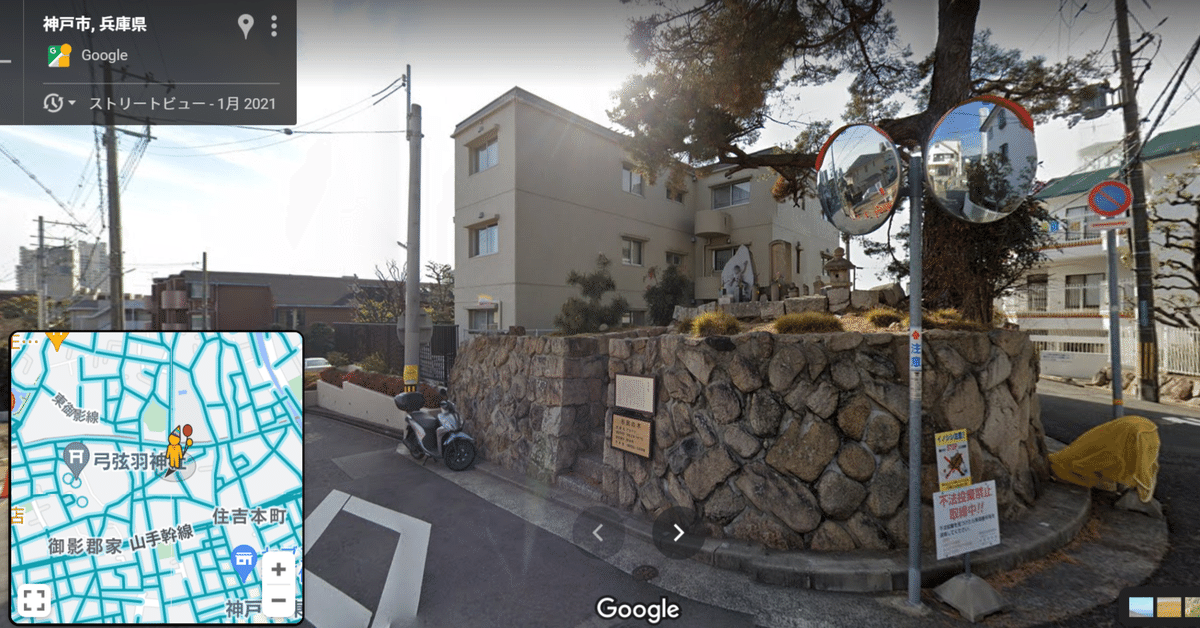

しかし、空區と山田區の境にある「庚申塚(こうしんづか)」の松は絶対に折ってはならず、地車が庚申塚に近づくと、年配の若中からは「庚申塚の松は折るなよ!」と屋根方に怒声が飛び、庚申塚から延びるアカマツの枝を折らないように、地車はゆるりゆるりと注意深く進みます。

神戸市東灘区役所が監修する「東灘歴史散歩」によると、この庚申塚は1625年(寛永2)に建てられたもの。庚申とは、60日に一度の庚申(かのえさる)の日の夜には、眠っている間に体内にいる三尸(さんし)という虫が体から出て昇天し、天帝(てんてい:中国における天上の最高神)にその人が行なった悪事を報告に行く日という道教の教えからきたものです。日本にも伝わり庚申の夜に徹夜で仲間で語らい飲食をして、虫に悪事を報告に行かせないようにしたのです(この集いを庚申講といいます)。庚申塚はこの庚申信仰により建てられた石碑です。

また、この石碑は「イボの神様」としても知られ、石碑の前にあるくぼみの水をイボに付けると治ると言われています。

ちなみに空區地車は1835年(天保6、江戸初期)の作ですから、1625年(寛永2、江戸後期)から始まった庚申信仰・イボの神様信仰と地車祭りは、江戸時代後期の空區の社交・娯楽の一大イベントだったと思われます。

庚申塚の松は折るなよ!