空區地車の力学5.角を曲がる方法➀ 肩を入れる

神戸型地車(後述)が角を曲がるには、「肩を入れる」と「張る(はる)」の2つの方法があります。

地車に負担をかけないのは「肩を入れる」です。また、直角にも鋭角にも曲がれるので狭い道路、特に塀や電柱など障害物が迫っている曲がり角では「肩を入れる」のが有効です。

❶「肩を入れる」時の四隅前の責任者からの合図

地車は指揮者を先頭に、子供会の綱、地車の順に進みます。指揮者からは、事前に「この角を曲がる」と四隅責任者や屋根頭に合図で指示されています。その合図を見た前の曳き手も進む方向は理解できるのですが、どのようにして角を曲がるのか、つまり「肩を入れる」のか、「張る」のかはまだ知らされていません。

曲がりたい角のおおよそ10mほど手前で、前側の四隅責任者➀もしくは②から曳き手全員に伝えられます。道路の幅や曳き手の状況からが判断し、曳き手にウチワを使って伝えられます。

曲がる方の肩をウチワでわかるように大きく叩きます。曳き手は指示者と対面になるので、右に回る場合は下記図のように、左に回る時は逆の肩をウチワで叩きます。

❷「肩を入れる」時の四隅責任者の位置取り

例えば下図のように肩を入れて右に旋回する場合の四隅責任者➀②③④の位置取りを見てみましょう。

まず左前の責任者(前責)➀は道路の端まで走り、「これ以上、前に行くと回れない」という目印で大きく手を広げて立ち、ゆっくり進むように指示します。同時に前責②は曲がる側の道路のほぼ中央に立ち、地車後輪が自分の前まで来るまで、前責①に「もう少し進め」「ゆっくり進め」「止まれ」の指示を出します。空區では全員に聞こえるように前責②の笛の合図で「止まれ」が指示されます。

曳き手は前責②から前責①に「止まれ」もしくは②の笛の音が聞こえるまで地車を進めます。地車が前責➀にぶつかる手前で、前の曳き手は無意識で早めに止まろうとしますが、そんな時は前責①は大声で「もっと前!ここまでこい!」と指示します。実際に曲がる位置(曲がる方向の後ろコマの位置)がわかっているのは前責②のみです。曳き手は自分で判断せず、前責②の指示を遵守する前責①の「もう少し進め」「ゆっくり進め」「止まれ」の指示のみに従います。

❸前輪を浮かせる

前責②の指示で、地車の後ろコマが曲がる側の道のほぼ中央まで進むと「停止」の合図が出されます。

停止と同時に後ろ2輪にテコが入り、後ろコマをロックします。「肩を入れる」では、前2輪を浮かせて後ろ2輪で旋回します。そのため、まず後ろ2輪にテコを入れてロックして前を浮かせます。

前を浮かせるには、前を担当する曳き手が持ち上げるだけでなく、後ろの曳き手が棒鼻に乗るなどして、シーソの要領で前を持ち上げやすくします(下写真)。

そこで後ろテコが入ったら、後責③④の「乗れ!」の合図でできる限り、後ろの曳き手は棒鼻やかき棒に乗って”重り”になります。体重の重い者が棒鼻に座るようにして乗り、軽い者はその膝の上に乗り、なりべく大きな”重り”になります。

棒鼻に乗られない曳き手は棒鼻やかき棒に手をかけていつでも地面方向に力をかけられるよう準備します。

後ろの準備ができたことを後責③④が前責➀に合図します。前責➀は前の曳き手に肩を入れさせて前を持ち上げる準備をさせます。

前責➀の「しゃんとせ~」の掛け声に合わせて、前の曳き手は肩を入れて持ち上げ、同時に後ろの棒鼻やかき棒を持つ曳き手は地面方向に力や体重をかけて前輪が浮きやすいように補助します。

❹前輪を浮かせるには前の曳き手がしっかりと「肩を入れる」

前輪を浮かせるには、前の曳き手が棒鼻にしっかり肩を入れて地車を持ち上げてます。下図のAが肩を入れた状態、Bは手で持った状態で肩が入っていません。前の曳き手は、しっかり肩を入れて腰から地車を持ち上げます。

掌で抱えても力は発揮できない

❺地車の回転支点

先ほど、前責②の指示で地車の後輪が曲がる側の道路のほぼ中央まで進むと「停止」の合図が出されると述べました。

ではなぜ、後輪が曲がる側の道路の中央まで地車を進ませるのでしょうか?

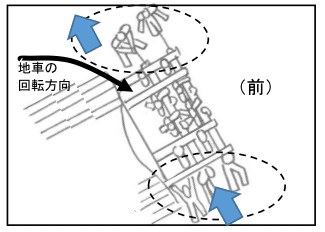

それは、地車にはハンドルがないので、後ろのテコ棒で後2輪をロックして、地車の前2輪を持ち上げた状態にしてから、後2輪で旋回しなければならないからです。この時の地車の回転支点は、旋回する側のテコ棒でロックされた後ろコマになります。

右に回る時は右後ろコマに入ったテコを支点に、左に曲がる時は左後ろコマに入ったテコが支点になって旋回します。

下図では右に旋回するので、右後ろコマに入ったテコが支点になります。地車は入ったテコを中心にして右旋回できるのです。

逆に左旋回時は、後左コマに入ったテコを中心にして左旋回します。

右に旋回する場合は右後ろコマが支点になる

❻回転するときの危険ゾーン

例えば右折する時は、下図のグレー部分が危険ゾーンです。前輪が浮き、後輪だけが地面についた状態では、地車はちょっとした力でも回転してしまいます。また、何かの拍子に回転支点となっているテコがコマから外れることも想定しなければなりません。

図のように左側に壁などが迫った曲がり角では曳き手が危険ゾーンに入らないように後責④が退去を指示します。危険ゾーンの曳き手は指示に従って必ず退去します。後責④は危険ゾーンからの退去を確認してから、旋回OKの合図を前責➀、後責③に行ないます。

前責①は後責④と前責②が見える位置に、後責③は前責②と後責④が見える位置で万一に備えます。

❼旋回はゆっくりと

前が上がったら四隅の指示で地車をできる限りゆっくりと回します。重さに耐えきれず早く回るのは厳禁です。チョーゆっくりと旋回します。

それでも地車が勢いよく回ってしまうこともあるので、前の両サイドの曳き手はいつでもブレーキをかけられるよう体勢を整えておきます。回転が早い場合は下図のようにブレーキになって減速させます。

旋回後、地車を降ろす時は、地車が道路に対してまっすぐになるように前サイドの曳き手が方向修正します。

前が浮いている間は比較的軽い力で方向修正が可能です。浮いている間に地車をまっすぐにしておくと、進みだし後の方向修正が不要になります。重さ4トンの地車の方向修正には大きな力が必要なので、何事も早め早めの対応しておけば結果的にラクになるのです。

なるべくゆっくると旋回させる

❽旋回し終えたら、できる限りゆっくり下ろす

旋回して目標点に地車がくると、四隅から「おろせ」の指示があります。一安心して力を抜くと勢いよく地車が着地してしまいます。

まだ肩を入れている曳き手の肩に地車4トンの重みがかかり負傷することもあります。特に背の高い曳き手ほど最後まで肩が入った状態になっています。肩を入れた曳き手は「自分の肩に落ちてくるかもしれない」と想定しておきます。肩に落ちてくる時はアッという間もなく落ちてきます。

またドカンと下ろすと、地車にも大きなダメージを与えてしまいます。前輪を下ろす時はできるだけゆっくり下ろし、前の曳き手は前輪が着地してから肩を抜くようにしましょう。

地車は氏子がお金を出し合って維持管理しています。一人の寄付は少額でも氏子が集まれば大きなお金になり、集まったお金で地車を修理しています。子供会や未成年の若中は、自分でお金を出すことはありませんが、お金を出さないと兎角いい加減な扱いになるものです。若中になった限り、自分も氏子の一人であると認識し、地車を大切に扱うのも若中の”大切な心得”です。