空區地車の力学40.彫り物の美学

私にはモノに対するこだわりがない。使えれば”まっいいか”的に選んでしまう。「いいものを持てば長持ちして愛着がわき、目利きもできるようになる」と次女は私に苦言するが、今のところ”安物買いの銭失い”ということもままある。そんな私に「女を見る目もないなぁ」と次女が止めを刺す。

そんな私が空區地車の彫り物の話をするのは誠におこがましいのだが、禁断の領域に突入する。

「だんじりが百倍楽しめる本」(木村清弘著)によると先代の空區地車の彫り物は、相野(相藤)藤七師によるものだ。相野藤七は大阪の彫り物師として天保から幕末にかけて活躍した名匠で、口伝では左甚五郎の末裔ともいわれている。空區地車は地元の大工・市兵衛と、彫り物師・相野藤七により天保6年(1865)に作られたと「楽車一条勘定録」に記録があり、このことから「空區地車最古説」が定説となった。

それから60年ほどたった明治22年(1889)空區地車は新たに新調された。彫り物師は、二代目黒田正勝師と相野伊兵衛直之師。

二代目黒田正勝は、天保元年(1830)生まれ、明治26年(1893)64歳で亡くなった。本名は嘉七郎、初代正勝の長男として生まれたが、初代正勝師は嘉七郎が幼少の時に亡くなっている。嘉七郎は父と同じ道を歩み、二代目正勝を襲名した。

播州屋台、寺社等に名作を残し、淡路の地車製造業である大歳太三郎の求めに応じ、大阪から淡路島に拠点を移し、数々の名作を「大歳」から送り出した。

後ちの淡路島彫の元祖「開正藤」師を実子同様に可愛がり、二代目正勝のノミさばきは、開正藤に引継がれた。黒田一門はその後も淡路島の彫り物師の育成に努めたので、この一門の技は、現在も、淡路島及び岸和田に於いて受け継がれている。

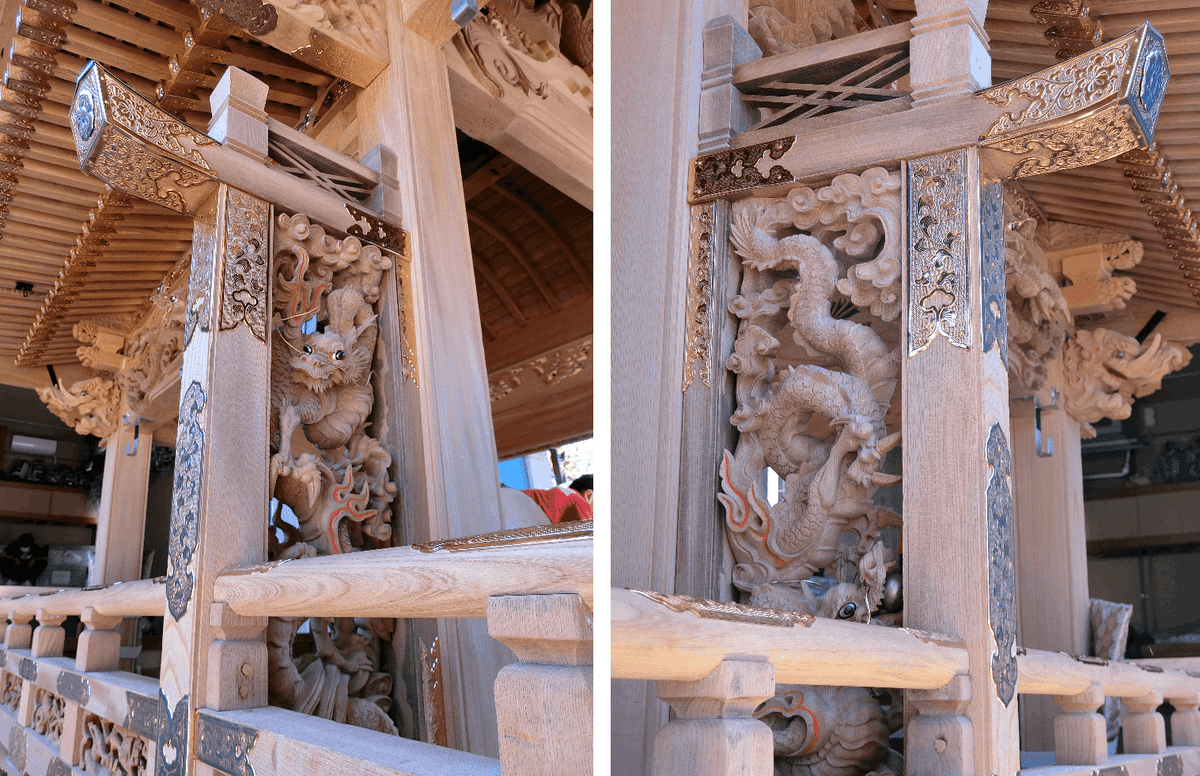

二代目正勝の携わった現存する唯一の地車が神戸型幕式の空區地車で、明治22年(1889)、淡路島「大歳」で製作された。「鬼板」は二代目正勝の掘ったものだといわれている。

二代目正勝が請われた「大歳」は元は淡路島で造り酒屋を営んでいたが、大工職人や飾り金具職人、刺繍職人を呼び寄せて、地車製造を始めた。戦後は播州の「絹常」の刺繍職人を招いて、四国系の刺繍を意識した純金縫い潰しの飾り幕をいくつも製作している。

もう一人、空區地車に関わった彫り物師が、相野伊兵衛直之師。天保前後から明治にかけて活躍したが、相野伊兵衛は四代まで続いたとされている。地車彫り物師としては初代のみで、仙人物、中国物を得意とし、いずれも写実的であり上品な彫物が多い。空區地車のどこに残っているのかは私にはわからない。

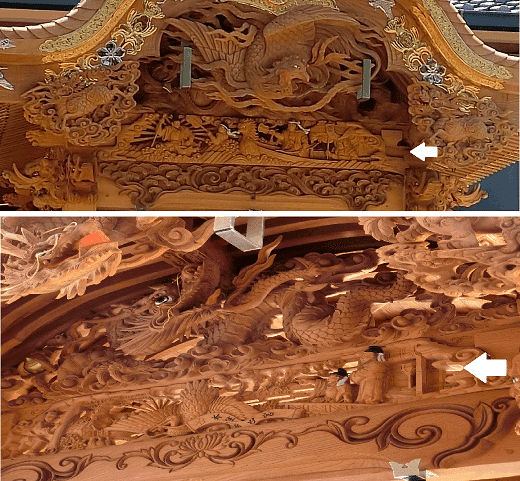

前屋根、後ろ屋根の最先端に1匹ずついる

前屋根:朱雀 後ろ屋根:飛龍

※神功皇后から仁徳天皇までの三代天皇記

前屋根:麒麟 後ろ屋根:牡丹に唐獅子

ということでこれ以上の詳細は空區レジェンドにお聞きするしかない。しかし、次回お会いできるのは10月9日の「東灘区区政70周年記念だんじり巡行」になる。

詳細を聞いておくので、乞うご期待!