空區地車の力学 2.地車にはブレーキがない

地車にはエンジンもハンドルもブレーキもありません。

すべて人力。始動も停止も増減速も人の力で行ないます。

唯一、自動車についている駐車ブレーキ(パーキングブレーキ)に当たるのが「テコ棒」で、4つのコマにそれぞれ1本づつ、計4つ付いています。

❶テコ棒は駐車ブレーキ

「テコ棒」は駐車ブレーキですから、地車を止め置くときに使います。目に見えなくても地球は丸いので、駐車ブレーキをかけずに地車から離れるとひとりでに動くこともあります。いったん動き出した地車を止めることは一人や二人の力では不可能です。

よくSNSでUPされる動画に、駐車ブレーキをかけずに自動車から離れたため、自動車が動き出して谷底に真っ逆さまというのを見たことがあると思いますが、同じ現象が起こります。

テコ棒を担当する世話役の方は、経験も豊富でテコ棒の扱いには慣れていますが、駐車ブレーキに当たる「テコ棒」を四輪共にきっちりしたのを確認してから曳き手は地車を離れるようにします。

❷減速ではテコ棒は使わない

勢いのついた地車にテコ棒を入れると、コマにロックがかかるので、地車は勢いあまって横転してしまう可能性が高く、とても危険な行為です。「テコ棒」は、あくまでも止まっている地車の補助的なブレーキです。

❸下り坂では曳き手の力で減速・停止する

地車にはブレーキがありません。人の力加減で減速・停止しなければなりません。

下り坂では力を入れなくても地車は動くので、曳き手は地車にもたれるようにしてブレーキ役になります。

前テコを担当する世話役は、万一に備えてテコをいつでも入れられるように準備しますが、よほどのことがない限り使いません。一旦、前テコを入れてしまうと前テコに地車の全重量がかかるので、再始動の時に一人の力でテコを引き抜くことはできません。

もし前テコを入れた場合は、一旦地車をバックさせないとテコ棒を引き抜けません。面倒ということもあり、前テコを担当する世話役は下り坂で前テコを使うことを嫌います。しかし前の曳き手に危険が及ぶという時は躊躇なく前テコを入れるでしょう。

動かすことよりもいかに止めるかが、曳き手の腕の見せ所なのです。

棒鼻に入れない曳き手は綱を引き、地車の推進力を殺す

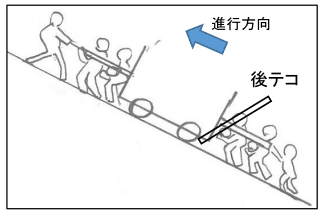

❹登り坂でのテコ棒

登り坂では何らかのトラブルで地車が停止した時の急なバックに備えて、後ろのテコ棒はいつでも入れられるよう待機します。人の力では息がよほど合わない限り、登り坂で地車を静止させるのは不可能です。しかし、テコ棒さえ入れられれば地車は止まります。

❺テコ棒の周りはあけておく

テコ棒は地車の唯一のブレーキです。万一に備えて、いつでもテコが入れられるよう、テコ棒が入れやすいように周りをあけておきます。

空區では女性若中が地車に乗って提灯を振ながら宮入をします。美しいのですが、この時でさえ後ろテコの邪魔にならないよう女性若中は気を遣わなければなりません。

後ろテコの重要性を教える年配の若中が少なくなり、女性若中ばかりではなく男性若中も後ろテコの重要性を理解しておらず、言葉数の少ない強面の後ろテコを担当する世話役から「邪魔じゃ~!」と怒鳴られビビってしまう女性若中もいますが、決して悪気があるわけではありません。あしからず。

テコ棒が入ったら、テコ棒の側にいる曳き手は確実にテコ棒がコマにロックしているか確認します。またテコ棒を入れにくそうにしていたり、テコが外れそうな時は近くにいる曳き手が補助します。

ちなみにテコ棒は後テコの方が圧倒的に頻度が高く(前テコは飾りに近いぐらい使うことが少ない)、相当重いテコ棒を姿勢や足場の悪い地車上で操作する上、常に振返りながら前方確認するので、担当する世話役は「経験+腕っぷしが強い」ことが求められます。

こういう人はたいてい強面で怒鳴ることを日常会話としているため、新人の若中はビビッてしまうのでしょう(笑)。

❻子供会の綱が出ている場合

空區の地車は朝~15時までは子供会(子若)が一緒に参加して曳きます。子供会での体験はコミニティにとってとても重要であると共に、中学生以上になると入れる「若中」への”登竜門(=虎の穴)”ともなるので、空區では積極的に子供会の活動を進めています。

子供会の綱さばきについては後述しますが、子供会の綱が出ている場合で、下り坂の信号待ちの場合は、できれば綱の長さだけ手前で地車を停止させます。現実は綱の長さだけあけるのは難しいのですが、できるだけ子供たちの安全が確保できる距離をあけて停止してほしいものです。

しかし、下り坂での地車の停止はなかなか思うようにはいきません。四隅責任者、特に前の責任者は指揮者の指示を注視すると共に、早めに地車を停止させ子供会への危険を回避しなければなりません。

❼指揮者が緊急停止を命じることもある

指揮者は地車の相当前を歩いて、地車の屋根方が枝や電線にひっかからないか、曳き手が塀や電柱にぶつからないか、車が地車に突っ込んでこないかなど、常に注意を払って地車を進めています。ですから指揮者の指示は絶対に守らなければなりません。

その「指揮者」の指示を受けて、曳き手に伝えるのが「四隅責任者」、屋根方に伝えるのが「屋根頭」です。ですから四隅責任者、屋根頭は指揮者の動きに常に注意を払わねばなりません。

通常、指揮者は自分が危険だと判断し停止を命じるようなことがないよう、いつも余裕を持って事前に危険を予測しています。ですから「ヤバいかな」と思ったら相当前に、四隅責任者や屋根頭に確認を取ります。指揮者は地車の熟練者です。いつも余裕を持って対処しています。四隅責任者はその指示を見逃がさないように、曳き手の安全を最優先しなければなりません。

地車は動く時よりも、止まる時の方がむずかしいといえます。

一人の力では減速はできません。曳き手全員が息を合わせなければ、地車は減速し停止することができません。

しかし、一旦勢いよく走り出した地車は急には止まりません。いくら曳き手全員が力を合わせても急停止はできません。

例えば自動車が急ブレーキを掛けても、時速100Kmでは止まるのに約100mかかります。地車は人が協力し合った「力」が頼りですから、いくら息を合わせても、止まる(止める)のに距離と時間がかかると認識してください。

チームで動く地車にとっていくら時代が進歩しても、チームを作る人を使いこなし100%の力を発揮させないことには地車は動きません。そしてこのことは仕事や社会でも同じです。この先いつまで経っても、人がつくる”チーム力”に勝るものはないのではないでしょうか。