文ストは三次元の立体構造物である!ムルソーに隠された意味とは?

※この記事は文豪ストレイドッグスの考察です。

※Youtubeに投稿した動画をnote記事に変換したものです。

動画見るのめんどくさあああって方用に、動画の内容を文字に落とし込んでおきますね。(ちなみに私は動画見るのめんどくさい派の人間。そんなやつが本来Youtuberになってはいけない…)

動画見てくれた方にとっては内容が完全に重複してますのでご留意ください。

☆動画リンク:https://youtu.be/7c9OAZNZRq8

■三次元の立体構造

みなさまにとって文豪ストレイドッグスは何次元ですか?二次元?それとも次元もくそもないわよって?

文豪ストレイドッグスは三次元の立体構造物です。それを証明するために今回の動画を作りました。

文豪ストレイドッグスは三つの階層で出来ていると考えています。

ひとつが「物語層」。

これは漫画や小説に描かれているそのままの物語であり、バトルをしたり精神的なドラマが起こったり、きちんと情報開示されている部分。

誰にでも見える、いわば海の上に突き出して見える氷山の部分ですね。

しかしこの「物語層」以外にも少なくとも二つの層が深層に隠れています。それが「史実層」と「象徴層」です。

史実層は実在した文豪本人とのつながりの部分であり、史実が物語に情報を追加してくる、それにより物語の解釈を深めていける領域です。

象徴層は割とおなじみかもしれませんね。創作に象徴を用いることは決して珍しいことではありません。

この三つの階層が複雑に組み合わさって出来ているのが文ストだと考えています。

そこで。このぼやーんとした話を具体的なイメージに落とし込むために今回は或るワードを用意しました。それが「ムルソー」です。

ムルソーと聞いて一般的に思い浮かぶ情報といえばだいたいこんな感じでしょうか。

しかしこれらの情報はどれも「物語層」に属する情報です。違う層にいけば「ムルソー」という言葉の持つ意味合いは変化していきます。

史実層におけるムルソーとは、ある小説の主人公のこと。

フランスの作家、アルベールカミュが書いた小説『異邦人』の主人公の名前、それがムルソーです。

それ故に、史実層のムルソーの裏側には「不条理」という言葉が隠れています。

そういえばドストエフスキーはシグマのことを「異邦人」と呼んでいましたね。そんなシグマも不条理と決して無関係ではありません。

さて次にいきましょう。象徴層のムルソーはどんな意味が考えられるでしょうか。

象徴というのは正解のない領域なので感じ取るものは千差万別でしょうが、私が思うに象徴層のムルソーとはダンテの『神曲』地獄編です。

それでは、海中に沈む氷山の世界、史実層と象徴層のムルソーが持つ意味合いを探る旅に出発してみましょう。

まずは史実層から。不条理を理解することは太宰とドストエフスキーの会話の真意を理解することに繋がります。

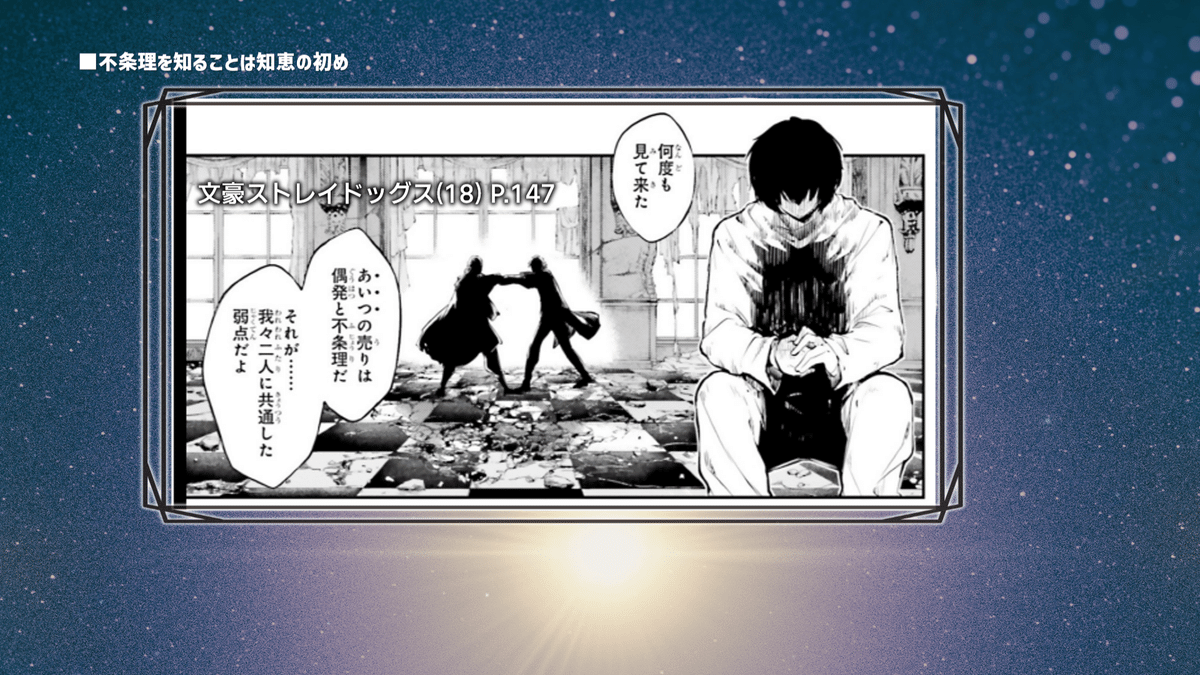

■不条理を知ることは知恵の初め

カミュの『異邦人』というのは不条理小説です。しかし不条理という言葉、文ストにも出てきますが具体的にどういう意味の言葉なのでしょう。

不条理について理解しようとするとき、持ち出してくると大変便利なのが自然災害や交通事故です。

日本では多くの人が自然災害で命を落としています。東日本大震災では2万人もの方が亡くなりました。ではこの自然災害は一体どうやって起こるでしょうか?

自然災害や交通事故について共通して言えること、それは偶然起こるということです。そしてそれらが起こることに特に理由はありません。何かの因果応報によって起こるわけではない。

理由もなく、ただ世界は突如生命に死を突き付けてきます。突然隕石が降ってきて地球が滅ぶ可能性だってあります。

それが世界の不条理性というものです。人間活動は世界の不条理性に支配されていると言えます。

このことは太宰がムルソーでも語っていましたね。太宰は神を「偶発と不条理」と例えていました。

不条理小説も、世界の不条理性というルールの上に成り立っています。

ある日突然、何の前触れもなく信じられない出来事が起こり、人生を振り回されてしまう物語。それが不条理小説です。

突然被災するという点で事故死と似ていますが、死んだり怪我をしたりする代わりに突拍子もないことに巻き込まれます。

不条理小説の代表格はフランツカフカの『変身』です。主人公はある日突然虫に変身してしまいます。理由や原因は特にありません。人間が知覚できる理を超越した偶発的突発的なことにただ巻き込まれます。

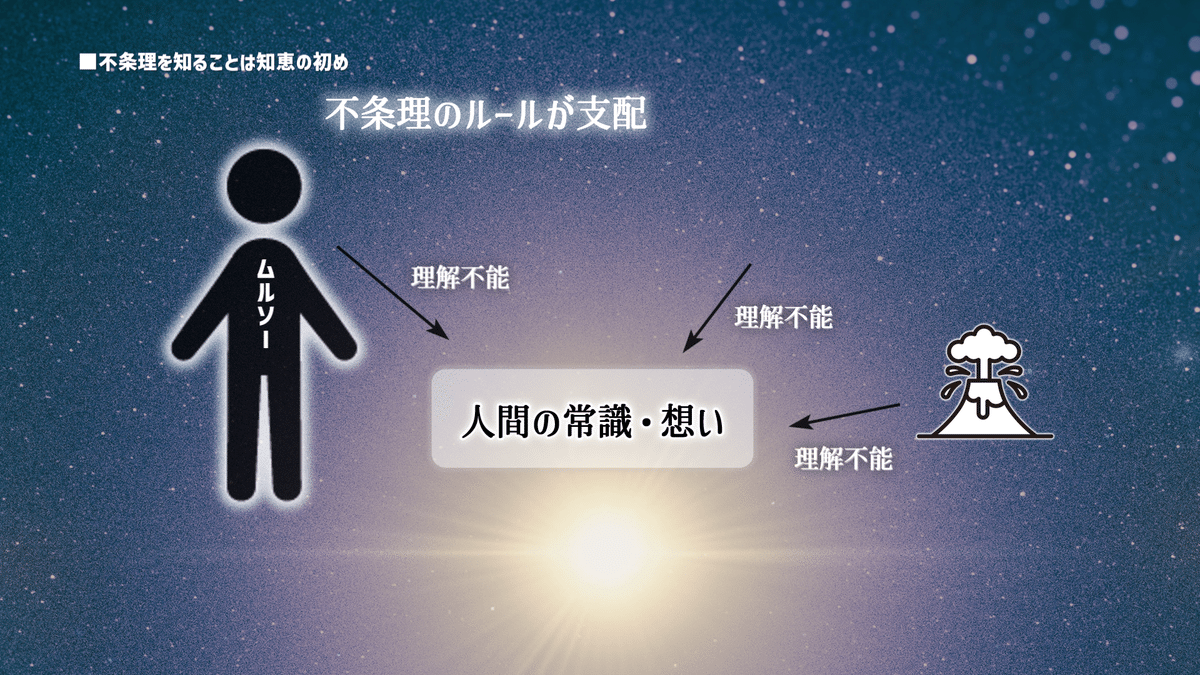

ムルソーも同じように不条理小説の主人公です。しかしムルソーの場合は何かに変身するわけではありません。ムルソーは「不条理を体現した人間」です。

まずは『異邦人』のあらすじからいってみましょう。

主人公ムルソーはある日、海辺でデートをしますが、それはそれは暑い日で焼けるような日差しが注いでいました。そこで因縁のあったアラビア人と喧嘩になり、ムルソーは相手を銃で撃ち殺してしまいます。一発撃っただけでなく、遺骸に四発も弾丸を撃ち込みました。

アラビア人にむかついたから殺したわけではありません。ムルソーは「ただ太陽が眩しかったから」殺したのです。

太陽が眩しかったというのが殺人の理由になるのでしょうか?一般的には決して理解できないものですよね。普通ではありません。しかし、ムルソーは我々が考えている「普通」というものを理解できません。

ムルソーは想像力が決定的に欠落しています。常識や罪悪感や愛情というものを一切持っていません。

それが人間と言えるのか?と思わず訊ねたくなりますね。

ムルソーはおそらく人間よりも自然災害に近いのでしょう。自然災害にとって人間の常識や想いがナンセンスであるのと同じように、ムルソーにとってもそれらは理解不能なのです。

ムルソーを支配しているのは、人間のルールではなく世界の不条理のルール。なので、殺人の理由も人間的な感情からではなく、暑さや眩しさなどの物理的な現象が原因になってしまうのです。

ムルソーは殺人を犯したせいで裁判にかけられ、死刑判決となってしまいます。死刑判決の理由は「母親の死に涙を流さなかったから」というもの。あまりにも理不尽な理由ですね。しかし裁判官たちはこう考えました。

ムルソーの心は死んでいる。そして改心の見込みも一切ない。

しかしムルソーには心なんてものは初めからありませんでした。あるいは「人間的な心は」と言い換えるべきかもしれませんね。少なくとも「不条理的な心」は持っていた。

ですが「不条理的な心」では人間生活の中でうまく生きていけないのです。世界の不条理に寄り添ったムルソーの心は、より世界の本質に近いところにある。しかし本質に近すぎるあまり、人間の中で上手に生きていけません。

本質を見透かしてしまうことで人間らしく生きられなくなる、という性質は太宰と似ています。ムルソーという監獄の中で、太宰が神は「偶発と不条理」だと語った台詞からも、太宰の心はムルソーに寄り添っていたということが伺えます。

太宰をムルソーとするならドストエフスキーはどうなるのでしょうか。

『異邦人』のクライマックスでは、ムルソーと司祭の対決が描かれます。

司祭というのはキリスト教の司祭のことです。監獄にいる人たちに神への信仰を通じて改心させるチャンスを与えるために司祭は罪人たちの独房を訪れます。

そしてムルソーの独房を訪れた司祭はこんなことを言いました。

「どんな人でも深い心の闇の中から神の顔が浮かび上がるのを見るものだ。ムルソー、君には神の顔が見えないかね?」と。

しかしムルソーは何も見えないと答えます。

「人は誰もが死刑囚だ。母親の死に涙を流さなかったことで死刑になろうと寿命を迎えて死刑になろうと大した違いはない。生きることに希望なんか必要ない。死が迫るという事実以外あらゆることに意味はないのだ」と、そうムルソーは反論します。

不条理の受容か、神への信仰か。『異邦人』ではその対決が描かれていますが、監獄ムルソーの中でもその対決が再現されています。

神は不条理だと語った太宰はムルソー側、神の僕であり神は完璧と調和を好むと語ったドストエフスキーは司祭側の人間だと言えそうです。

さて、ここで物語的因果整合性について思い出してみてください。

私が今までせっせと長らく語ったことを、コンパクトにひとコマに凝縮しているのがこの種田長官の言葉です。

世界は不条理だが、白紙の文学書には物語的因果整合性が必要だとされています。白紙の文学書には神のルールが適用されるともいえます。

そこでシグマを思い出してみましょう。

シグマは白紙の文学書から生まれました。三年前に無から忽然と。そしてシグマが初めに目にしたものは砂漠と切符でした。あまりにも突然すぎる誕生。

なにかおかしいと思いませんか?

この話、そもそも物語的因果整合性が破綻しています。

生まれるための出来事を書かなければ、白紙の文学書は機能しないはずなのです。

種田長官は「ある日なぜか人類は滅びたり」では白紙の文学書は機能しないと言っていますが、だとすれば「ある日なぜか人間が生まれたり」もダメなはず。

だとしたらどういうことなのでしょう?

ドストエフスキーはシグマを「異邦人」と呼んでいました。ここまで読んでくださった方なら異邦人という言葉の持つ意味にもうお気づきでしょうか。

異邦人というのは不条理を体現した人間を表す言葉でしたよね。つまりシグマは不条理な存在なのでは?

突然何かが起こるのは不条理のお約束です。

だとしたらシグマはカミュ?あるいは他の不条理小説作家?色々と想像が膨らみますね。

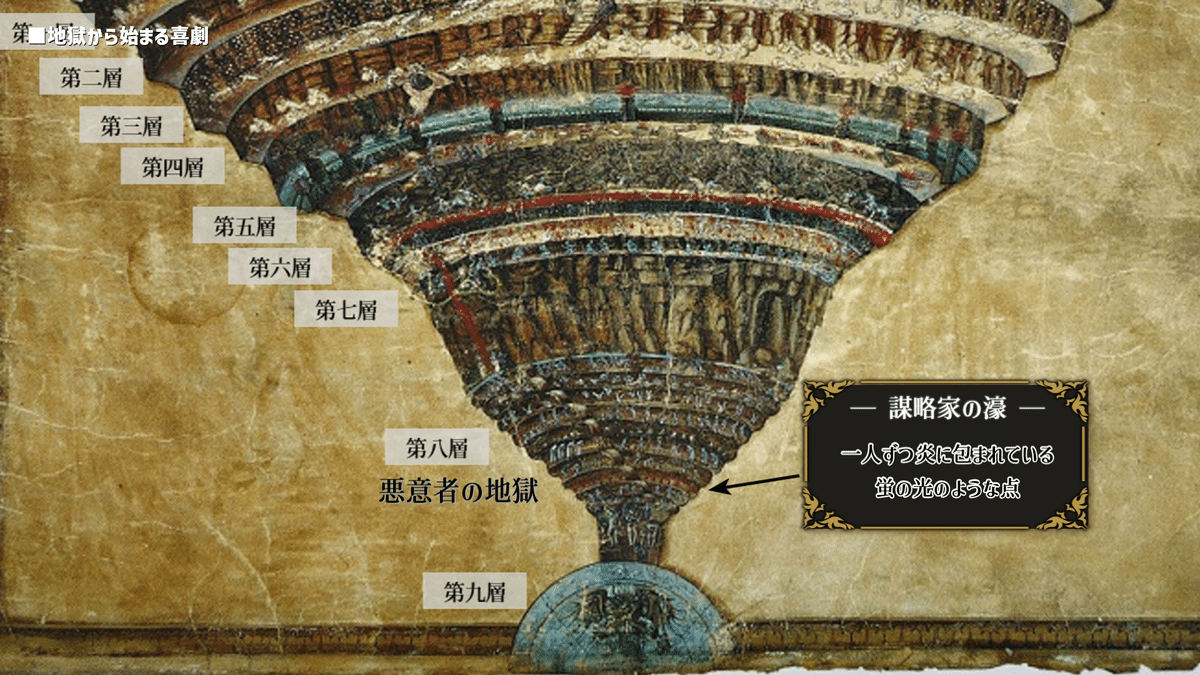

■地獄から始まる喜劇

さて、ここからは「象徴層」に進んでみましょう。

ダンテの『神曲』。名前くらいは聞いたことがあるという方も多いのではないでしょうか。

異能者になったらドスくんを軽々と圧砕してくれそうな迫力あるご重鎮さまです。最近では「君たちはどう生きるか」にも地獄の門が出て来たりと、至る所で御用達のご様子で、神曲を使わない創作者は真の創作者じゃねえという圧まで感じるほど。太宰治先生も引用してますしね。

さてさて、神曲といえば地獄。神曲の地獄は擂鉢状の形をしています。ルシファーが堕天したときの衝撃で擂鉢状に抉れてできたのが神曲の地獄だと言われています。

これを聞くとあれが思い浮かびますね…

はい。擂鉢街です。

今われわれはムルソーの話をしていますが、もう一つ同じように神曲の地獄を連想させるものが擂鉢街ですよね。

貧民街である擂鉢街には有象無象の人間の醜さが転がっていますから、地上に再現された地獄といえます。

そして擂鉢街は荒覇吐が封印を解かれた衝撃によってできたんでしたよね。

だとしたら、ルシファーが堕天したときの衝撃と、荒覇吐が顕現したときの衝撃が重ね合わされているということになります。

荒覇吐とは特異点生命体であり、特異点が暴走したようなもの。すなわち異能力の渾沌といえます。遠慮せずにいえば悪魔の化身ということになります。(ヴェル兄と同じなので)

しかし太宰はそこに神の姿を見る。

不条理を受容する者にとって、破壊や渾沌というのは自然なことなのです。なぜなら最後には「人間も太陽も宇宙もすべて消える運命にある」という前提に立っているから。

そういう人にとって破壊の化身とは悪ではなく世界の本質そのもの、不条理の性質そのもの、つまり神ということになります。

さて、話を戻して。

神曲の地獄というのはいくつもの階層に分かれています。下に行けば行くほど罪が重い。全部で九層ありますが、一番下の第九層、通称コキュートスという氷地獄にルシファーが幽閉されています。

ムルソーは四層、そして四層目にくっつくような形で無限賽室があり、隠された階層として第五階層も漫画で出てきました。

神曲の地獄が八層プラス氷地獄、ムルソーが四層プラス水質管理室、このふたつが対になっていると考えてみましょう。

神曲の地獄は生前に犯した罪ごとに収容される階層が異なり、与えられる罰の種類も違います。

ムルソーの第四層にあたる部分、すなわち地獄の第八層なのですが、そこは「悪意者の地獄」です。人を騙したり誘惑したりする者、詐欺師、偽善者、謀略者、盗賊などのための地獄です。

悪意と聞いて、真っ先に思い浮かぶのは太宰とドストエフスキーですよね。彼らは操心術で人を操る謀略者ですし、本人たちも「悪意こそが神がヒトに与えた最高の果実だ」と賛美してました。

「悪意者の地獄」のうち、謀略者たちが苦しみを味わう濠はとても興味深い様相をしています。罪人たちがひとりずつ炎にくるまっているのだそうです。そしてそれは遠くから見ると蛍の光のような点として輝いているらしく。なにやらアニメ版のムルソーにそっくりだなあと感じます。謀略者のための地獄、ぴったりですね。

この謀略者の地獄には、オデュッセウスにまつわる逸話があってそれが非常に興味深いのですが、今回の記事では割愛します。また機会があれば改めて。

さて、悪意者の地獄は、地獄の一番下のほうに位置しています。つまり神は悪意のある人間が悪魔に最も近い存在だと捉えていることになります。

悪意というのは影響を及ぼす範囲が広いので看過できないのでしょうね。

そんな悪意者の地獄の中に実は盗賊のための地獄もあります。ちょうど謀略者の濠の一個上の濠に位置しています。お隣さんですね。

だからこそ太宰の協力者だった猫耳は盗賊だったのかもしれません。どちらも似たような罪を背負っています。

ものすごい余談ですが(これは動画では語っていない)、盗賊に下される罰は背後から蛇に絡みつかれて灰になる罰なんですって。背後から蛇に絡まれるに過剰反応してしまうのは私だけ?ドスくんに密着してもらった猫耳がいまでもやっぱりうらやましく感じます。

神曲ではダンテが徐々に下の階層に進んでいき、やがてルシファーのもとに辿り着きます。

そしてルシファーの脇腹にある隠された通り道(ルシファーが堕天したときの竪穴)を通って地上にある煉獄に出るのですが、煉獄に出たあとにダンテは星空の美しさを賛美します。

これは非常に象徴的なシーンで、神曲では地獄・煉獄・天国のすべてにおいて、最後をStella(星)で締めくくっていたりします。

ドスくんもムルソーから出た後に、やたらと星空を称えていたので、あれは地獄を抜けたあとのダンテを彷彿とさせるシーンだったなと感じます。

神曲では、ダンテが地獄を抜けたあとに煉獄を通り、最終的に天国へと到達します。下に見えるのがさかさまになった地獄、上の山が煉獄、この上にさらに天国があります。

ダンテと同じように、ムルソーを抜けたあとのドストエフスキーももしかしたらあのまま天国へと向かおうとしていたのかもしれませんね。しかし太宰の手によって阻止されました。

神曲というのは喜劇なのです。原題は「神聖喜劇」というくらいですから。

喜劇と悲劇という二つの言葉を侮ってはならないと私は思います。

空港の滑走路で福地が「人界最後の喜劇」と言っていましたが、こういう言葉は象徴層での出来事と繋がっている言葉だと考えたほうが良さそうです。おそらくただの飾り物の言葉ではない。

ドストエフスキーの行動、それから福地の言葉を鑑みるに、天人五衰は喜劇としての天国到来を望んでいる、という結論が象徴層から浮かび上がってきます。

■まとめ

象徴の話をしましたが、象徴というのは信憑性が怪しいですよね。しかし象徴を読み解く行為は価値ある行為だと思います。

人は古来から、表では言えないことを内密に伝えるために象徴という手法を使ってきました。

象徴とはいわば秘めごと。それも話の真髄の部分にあたる秘めごとです。おおげさかもしれませんが、読み解いた人だけがその物語が持つ本当の価値に触れられるものだと私は考えています。

しかし象徴について正解を見つけることは結構難しいもので、答えのない暗号を解く行為に似ていると思います。

私がここで話していることも、正解にはほど遠い一つの見方にすぎません。それでもいくつか導きだせることがあります。

では、ムルソーという言葉から見えてきたことについてまとめてみましょう。

ひとつは『異邦人』が指し示す不条理VS神という対立構造です。不条理な世界に神のルールをもたらそうとする戦い、それが白紙の文学書を巡る戦いだとも言えます。

もうひとつは『神曲』という象徴から浮かび上がってくるものです。終末の喜劇を求める敵組織は天国を目指している。だが探偵社はそれを阻止する。

探偵社とは痛みを受け入れる組織であり、不条理を受容する組織です。天国へ向かう喜劇よりも悲劇を選ぶのでしょう。

「探偵社になればその痛みが永遠に襲い来る」それをわかっていながらも痛みを受け入れる、それが探偵社員なのだ、ということはドストエフスキーがシグマにしてあげた入社試験のひとコマからも垣間見えます。

探偵社は悲劇に寄り添う組織。

そのもとを辿れば、虎になること自体が悲劇なのであるということ、異能者たちは詩人になり損ねた悲劇の中を生きているのだということと、繋がっているのかもしれませんね。

これで終わりです。

ご覧頂きありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?