今さら聞けないUSBとUSBメモリーの選び方 #3

USBメモリーを様々な角度から検証する

USBとUSBメモリーについて調べていくと、意外と自身の選び方、使い方が間違っていた事がわかってきました。自身がよく理解していなかった事を検証していきます。

USBメモリー規格違いによる転送速度差を検証

USBメモリーには、USB 2.0とUSB 3.0以降の規格があります。この規格をきちんと確認しないまま購入すると、「動作遅いけど…」となります。

USBメモリーの規格が違うと速度差がどれくらいなのかを確認します。

ベンチマークソフト (Cristal Disk Mark)で計測をおこないました。

ここでは、ファイルの読み書きを想定していますので、シーケンシャル速度に注目します。ベンチマークソフトの詳細を知りたい方は、以下が参照してみてください。

比較は、個体差やメーカー差もありますので、同一メーカーでUSB 2.0製品とUSB 3.0製品での比較を2メーカーで行いました。接続するPC側は、全て同一のUSB 3.0 (3.2)端子に接続しています。

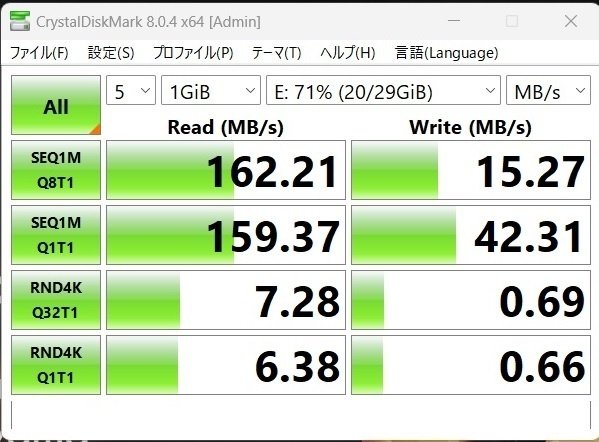

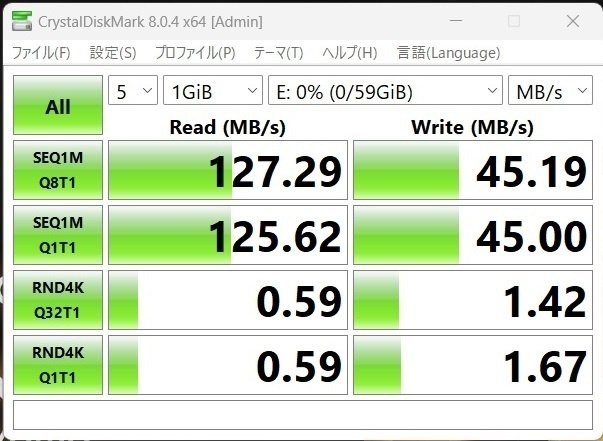

最初のテストは、知名度の高いSanDisk製のUltra (USB 3.0)とCruzer Fit (USB 2.0)になります。

こちらの商品は、SanDiskの公表値では、シーケンシャル読出速度が約130MB/sとなっています。テスト結果もメーカー公表値を上回る結果となりました。

シーケンシャル転送速度の結果(SEQ1MQ8T1とSEQ1MQ1T1)が大きく異なることがわかると思います。読出速度が最大約6倍、書込速度最大約3倍で違い、作業性にも影響すると思います。

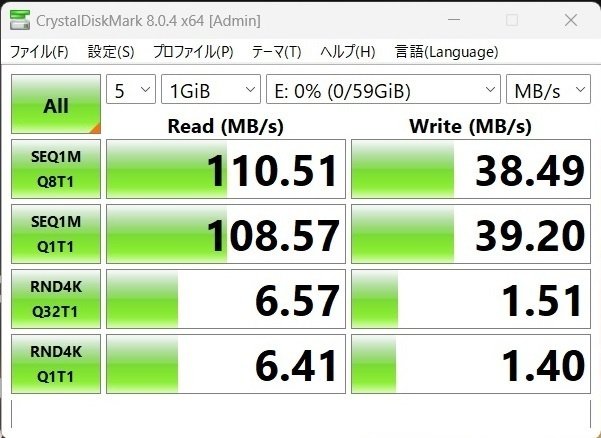

次に自作PCを製作される方には、聞いたことがあるADATA製のUV350 (USB3.0)とC906 (USB 2.0)になります。

メーカーが異なると結果も異なりますが、シーケンシャル読出速度は、共通して違いが出ます。(SanDiskは、約6倍、ADATAは、約5倍)

例えば、パワポのプレゼン資料をUSBメモリーから読み出そうとした時に、USB 2.0メモリーでは、時間がかかってしまい、会議参加者を間が開いた時間、取り繕ったりしないといけないかもしれません。

規格と異なるUSB端子を使用すると速度差があるか検証

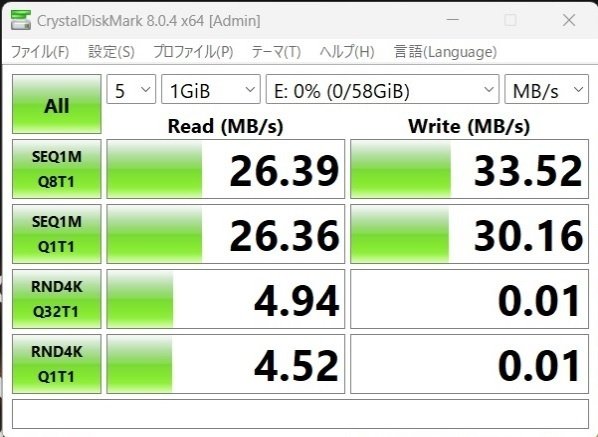

USB 3.0メモリーの読出速度が速いことは、ベンチマークテストでわかりましたが、PC側のUSB端子をUSB 2.0に接続した時、USB 3.0メモリーの転送速度がどのように変化するのかをベンチマーク測定していきます。

テストでは、PC側にUSB 2.0端子がないため、USB 2.0ハブを介して、USB 2.0環境を構築しています。テストに使用したUSBメモリーは、ADATA製UV150 (USB 3.0)になります。

USBメモリーの読出速度を期待して、USB 3.0メモリーをUSB 2.0端子に接続使用しても、USB 2.0規格の実効転送速度上限近くまでスピードを出しますが、期待したUSB 3.0 転送速度の30%程度しか出すことができません。

接続先がUSB 2.0端子の場合、転送速度が遅くなることを理解しておくと、読出速度が遅いことによるストレスを低減できると思います。

ファイルシステムフォーマットによる転送速度差の検証

USBメモリーは、購入時に「FAT32」というファイルシステムでフォーマットされています。現在のWindowsでは、「NTFS」というファイルシステムでフォーマットされています。詳しい説明は、下記をみていただく事とします。

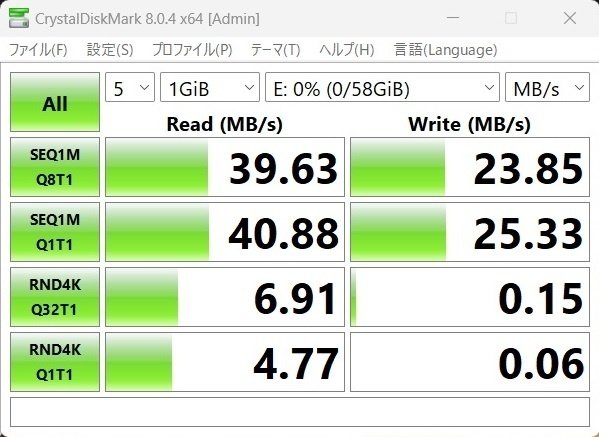

今回のテストは、Windows 11 PCで行っていますので、Windows 11でフォーマット可能な「NTFS」と「exFAT」、USBメモリーで元々フォーマットされている「FAT32」でどのような転送速度差があるかをテストします。

テストするUSBメモリーは、ADATA製 UV128 (USB 3.0)になります。接続は、USB 3.0で行いました。

まずは、元々フォーマットされている「FAT32」のベンチマークテスト結果からになります。これを基準に他のフォーマットを見ていきます。

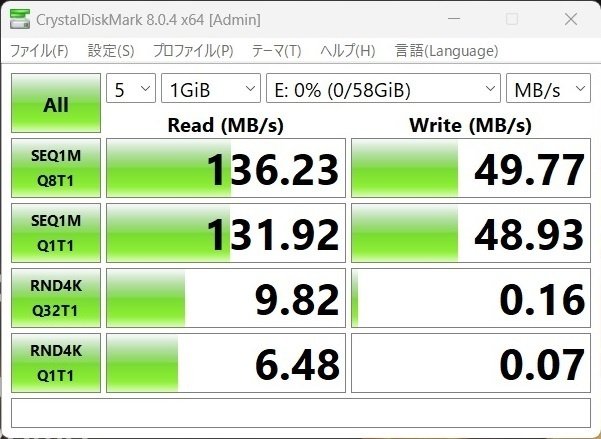

続いて「NTFS」フォーマットのテスト結果です。

「FAT32」と比較すると、「NTFS」フォーマットは、シーケンシャル読出速度が約10%低下します。しかし、ランダム読出速度は、約11倍の速度向上という結果になりました。引き続いて「exFAT」フォーマットのテスト結果です。

「exFAT」では、「FAT32」と大差ない数値となりました。ランダム読出は、「FAT32」より良い数値ですが、体感できる数値ではないかもしれません。

では、どのフォーマットがよいのかというと使用環境や用途に合わせるしかなく、どれが良い悪いの評価は、一概に言えません。メーカーでも使用環境がわからない場合は、「FAT32」ファイルシステムフォーマットを推奨しています。

次回は、USBメモリー、SDカード、外付SSDの比較を記事にする予定です。それでは!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?