入念に事前準備をして、本番で全く違うことをする

先日BSテレ東のテレビ番組「日経プラス9」で、スタジオに呼ばれて生放送でコメントをする機会があった。それで思い出したことがあるので書く。

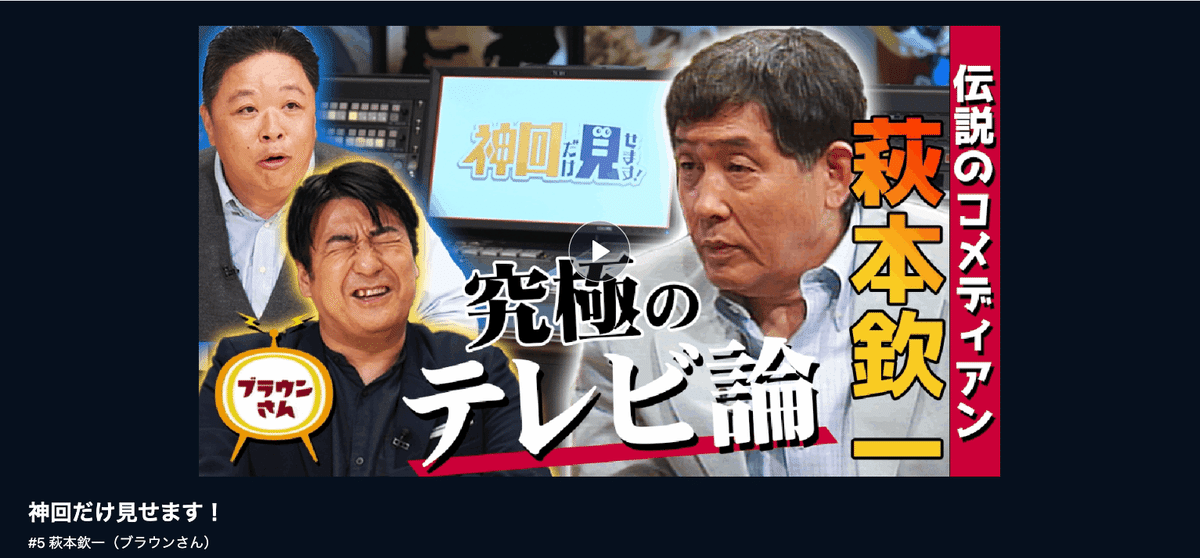

萩本欽一さんは事前に徹底的に稽古して、本番で全く違うことをする

オンデマンドでその様子を見られる映画がある。

「稽古したらできるでしょ、それを本番ではやらないで。できれば全部本番で新しいことやってくれる?」

「こういう風にやるんだなとだけ覚えて、でもあの間って本番じゃないとできない。困ってしまう間とかね」

「できあがったものをやったって、面白くもなんともないよ。反応が違ってくる」

「ここでやったことを本番でやったらだめ」

稽古用台本には欽ちゃんは出てこない。でも、当日は出てくるらしい。台本にない登場人物が追加されるという不確定要素もある。

本番で違うことをするのに、なぜ事前準備をするのか

1.「型」としての流れを把握するため

セリフは違うけど、段取りや流れを把握するためにやる。「型」としての芝居の流れがあり、そこから外していくというスタイル。

2.いざとなったら稽古と同じことができる安心感があれば、違うことがやりやすい

欽ちゃんも「できれば全部本番で新しいことやってくれる?」と言っている。「できれば」だから、多少は稽古のセリフを使ってもいいはずだ。本番でリラックスできてないと、周囲の状況を把握して、その場で思ったことをできない。

本番のアドリブで予想外のことがたくさん発生しても、「型としての段取り」があれば、いざとなったら軌道修正して戻すことができる。

3.周囲のリアクションを新鮮にするため

事前に予想できる行動と、本当にその場で発生した事象では、周囲のリアクションも異なる。それは見ている側にも伝わるはずだ。周囲のリアクションも「稽古」がフリになっていて、本番の違う行動への反応が出てくる。

最近準備した研修でも似た状況がおきた

「ここから先どうするか考えるので、いったん30分の休憩です」

一ヶ月ぐらいかけて準備した丸1日の研修。ただ当日盛り上がったパートがあればそこを長めに実施して、それ以外を省く、という判断が自然にできていた。

「型」としての流れ:

事前に準備をすることで、全体の流れは事前に考えることができた。各プログラムは変わってもよい

いざとなったら事前準備通りに戻せる安心感:

論点が発散したり全然違うことを話していても、いざとなったら元に戻せるので流れに身を任せた

周囲のリアクションの新鮮さ:

研修を準備した側にとっても、当日予想外の流れでいろいろ気づきがあった

このあたりは似てそう。

「ここから先どうするか考えるので、ここで30分の休憩です」というセリフが何かを表している。参加者も仕事のslackとかメールみてたら30分なんてあっという間だし。

この方法を使って、事前準備して生放送ではその場で思ったことを話してみた

質問は事前にもらったので、答えを考えておいた。ただ本番はその場で思いついたことを話した。6割ぐらいがその場で考えた内容かも。

今回は以上です!

おまけ:もうひとつ最近見つけた欽ちゃんの動画

Tverで見ることができる(無料)。これは本当に面白いから見た方が良い。

誰かが書いてたけど、サポートしてもらったらそのお金をだれか別の人のサポートに回すと書いていて、それいいなとおもったのでやります!