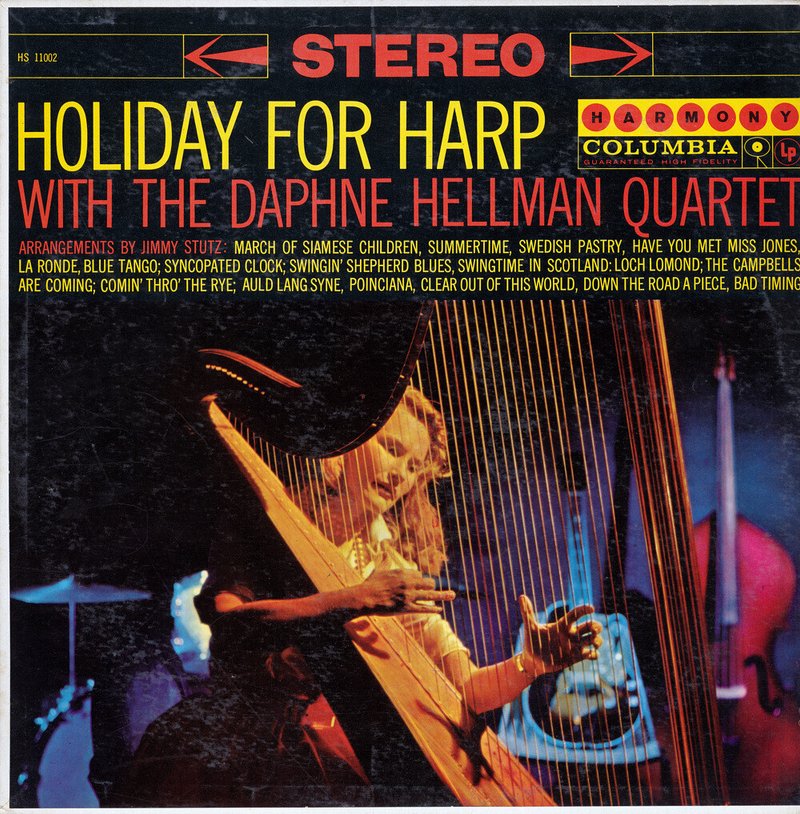

再びハープ・ジャズ:The Daphne Hellman Quartet - Holiday For Harp, 1959

ハープ・ジャズというのは一握りなのだと「楽器コンビネーションの冒険:マット・マシューズのSwingin' Pretty and All That Jazz, 1960 」では書いたが、求めよ、されば与えられん、探してみると、不思議に見つかるもので、またひとつ、楽しいハープ・ジャズ盤に遭遇した。落語「山号寺号」の旦那のセリフじゃないが、「あるものだねえ」である。

このところ、しじゅうInternet ArchiveのLPリップを見ているのだが、IAでは何かのページを見ると、下に関連ファイルが並ぶ。例によってラウンジ・ミュージックを漁っているときに、ダフニー・ヘルマン・カルテットのHoliday For HarpというLPを目にして、DLしてみた。

ZIPを展開して、DarkAudacityに読み込み、いらない部分を削除して、冒頭をチラッと聴いた瞬間、こりゃいい! てえんで、気合を入れてノイズ・リダクションに取り掛かった。

◎なぞのトリオ

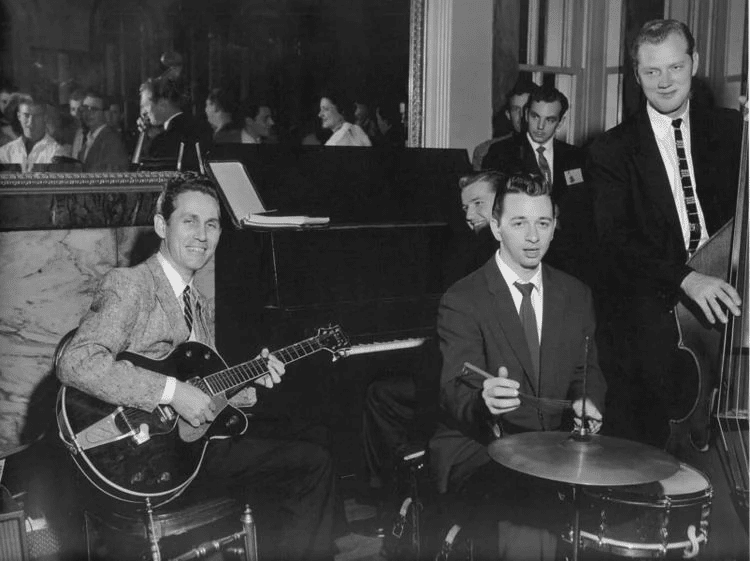

サウンドが好きだというだけで、触れたこともないし、複雑な楽器なので、ハープ演奏技術の優劣はさっぱりわからないが、この盤のドラム、ギター、ベースのトリオはいずれも好ましいプレイヤーで、リラックスして楽しめた。

しかし、残念ながら、バック・カヴァーにはまったくクレジットがなくて、メンバーはわからない。

念のためにDiscogsを見たら、クレジットはやはりなかったものの、ユーザー・コメントに、ギターはハンク・ガーランド、とあって、ええ! であった。

https://www.discogs.com/release/8756648-Daphne-Hellman-Quartet-Holiday-For-Harp

どういう根拠でガーランドのプレイとしているのかはわからないが、そうであってもおかしくないと感じるハイ・レベルのプレイをしている。

◎ナシュヴィル録音?

しかし、ギターがハンク・ガーランドだと仮定すると、録音地はナシュヴィルということになってしまう。ガーランドはナシュヴィルのスタジオ・プレイヤーであり、スタジオ・プレイヤーというのはその性質上、めったによその土地で録音しないことになっている。「家を明ける」と、そのあいだに誰か別の人間が椅子を奪ってしまうからだ。

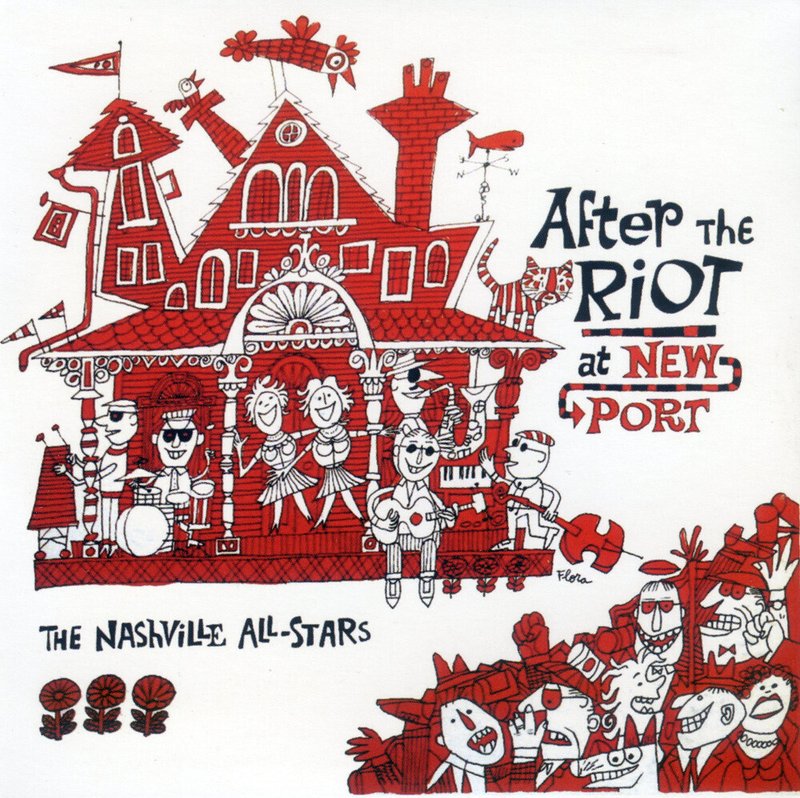

ハンク・ガーランドはもちろんギターだが、ヴァイブラフォーンはゲーリー・バートン、ドラムズはこの時期、バートンとの仕事が多かったジョー・モレーロというけっこうなメンツで、おおいに好ましいアルバム。モレーロはTake Fiveなどデイヴ・ブルーベック・カルテットでの仕事でよく知られている。4ビートのドラマーとしては例外的にタイム精度が高く、技術も一級。

では、Blonde on Blondeの録音の時にディランがナシュヴィルに赴いたように、ダフニー・ヘルマンが、はるばるテネシーまで出かけたのだろうか? これはもうなんとも判断がつかない。

このアルバムの翌年、NYベースだったゲーリー・バートンがナシュヴィルでハンク・ガーランドと録音している。50年代終わり、ハリウッドの学校に通っていたブレンダ・リーは録音のたびにナシュヴィルに行っている。そして66年には、上述のように、NYでの録音がうまく行かなかったディランが、ボブ・ジョンストンの勧めでナシュヴィルに向かった。

あまりいいメンバーではないが、とにかくナシュヴィル録音。

シンガー、プレイヤーが、自分の土地ではないところで録音するのはめずらしいことではなく、そういう例は枚挙に遑がない。アリサ・フランクリンはアトランティック契約直後にメンフィスやマスル・ショールズで録音しているし、アトランティックのロースターになったウィルソン・ピケットもメンフィスのスタックス・スタジオで録音している。

このあたりは南部録音なので、ロジャー・ホーキンズやジーン・クリスマンの素晴らしいドラミングを楽しむことができる。

だから、ダフニー・ヘルマンもナシュヴィルに出向いた可能性はゼロではない……ないけれど、うーん、なぜそうする必要があったのだろう。なんとも悩ましい。

ハンク・ガーランドがこのセッションのギターであったとしたら、あの時代のナシュヴィルのエースは一握り(「Aチーム」と呼ばれる)なので、自動的にドラムズはバディー・ハーマン、ベースはボブ・ムーアあたりが想定される。

ハンク・ガーランド、バディー・ハーマン、ボブ・ムーアというのは、エルヴィス、エヴァリー・ブラザーズ、ロイ・オービソン、ブレンダ・リーなどなど大物アーティストたちのナシュヴィル・セッションのメンバーだ。

ダフニー・ヘルマンの録音はカルテットで、ピアノはいないが、あの時代のナシュヴィルのピアノのエースはフロイド・クレイマーだった。ハリウッド、NY、ナシュヴィル、三大音楽都市のどこでもギターはたくさんいて、ナシュヴィルにはチェット・アトキンズやグレイディー・マーティンという、ハンク・ガーランドをうわまわる大活躍をしたギター・プレイヤーもいた。

◎バディー・ハーマンであろうがなかろうが

バディー・ハーマンのドラミングは山ほど聴いたので、そこにいれば気づくと思うのだが、このダフニー・ヘルマンのドラマーについてはなんとも云えない。いつものナシュヴィルの音とは異なるからだが、かといって、ナシュヴィルのCBSスタジオ(最大で3カ所の時期もあった)で録ったものではないと考える根拠もなかった。

特長的なのは、フロアタムがきれいに録れていることで、マイクを一本丸ごとフロアタムに当てた可能性がある。チャンネルが少ない時代なので、立てられるマイクロフォンの数は限られ、通常のセッティングでは、フロアタムだけに一本使うことはまずなかったのだ。

バディー・ハーマンはフロアタムの使い方に特徴のあるドラマーで、それはエルヴィスのMake Me Know Itなどによくあらわれているのだが、このダフニー・ヘルマンのアルバムでは、そういうプレイはしていない。

ドラムズ=バディー・ハーマン、ベース=ボブ・ムーア、ヴァイブラフォーン=ゲーリー・バートン、ギター=ハンク・ガーランドおよびチェット・アトキンズ、ピアノ=フロイド・クレイマーという、文字通り、ナシュヴィルのトップ・プレイヤーによるめずらしいストレート・ジャズ盤。ナシュヴィルのAチームはロックンロールやカントリーで知られているが、たまには4ビートもやった。それくらいのことは朝飯前の人たちだった。

30回ばかり聴いたところで、ドラムズだけに意識を集中して一巡聴いてみた。つくづくいいドラマーだと感心した。ブラシ、スティックが半々ぐらいで、スティックのプレイではハード・ヒットは使っておらず(他の音に囲まれると〝沈み〟やすいので、ハープをリード楽器にした場合、他の楽器は強い音は出さない)、こういうケースは力量を測りにくいものだが、このドラマーは、バディー・リッチとはことなった意味で、ブラシングにも特徴があり、一聴、「おみごと!」であった。

フィル・スペクターのクリスマス・アルバムでハル・ブレインがやったように、この謎のドラマーもブラシでのハード・ヒットによるフィルインを随所で使っているのだが(そもそも、ブラシでスネアのヘッドを掃くようにする〝スウィーピング〟はほとんど使っていない)、これがプレイ、サウンド、ともになんとも素晴らしい。

とくに、数回やっている、スネアの8分4打+4分1打+フロアタムの4分1打というフィルインには惚れた。強弱のイントネーションをつける力の配分がみごとで、凡夫ではない。大物スタジオ・プレイヤーだと思う。

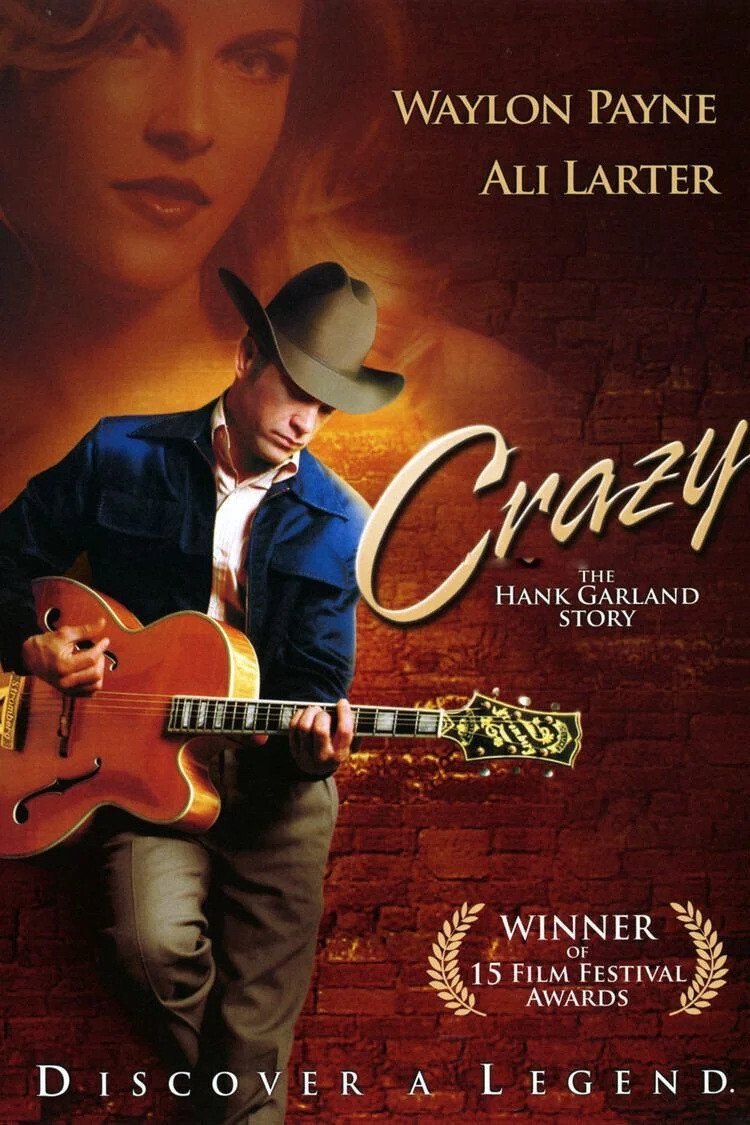

副題にある通り、ハンク・ガーランドをモデルにした映画だそうな。残念ながら未見。

◎失踪

ダフニー・ヘルマンはNYハイ・ソサイアティーのご令嬢だったようで、ヘルマンというのは二度目の旦那の姓で、この人物は「ニューヨーカー」誌のスタッフ・ライターだったとか。ところが、ジャズ好きで意気投合した中国人外交官の息子の元に奔ったため、ハイ・ソサイアティー人士の人名録から削除されてしまったという。

いや、べつにそこまでのことなら、好きでやったのだから、当方の知ったことではないのだが、それだけで終わらなかった。1965年のある日、この中国人の亭主は、失踪してしまったのだという。

"like he went out for a pack of cigarettes and just didn't come back"「まるで、ちょっと煙草を買いに出て、そのまま戻らなかった」ように消えてしまった、というのだからただごとではない。

外交官のなかにはスパイも多く混じっているものだが、そういう諜報戦のような気配は感じないし、殺されたのでもないだろうと想像する。

あの時代の中国の政治社会状況からすると、大使の息子がアメリカ人を妻にしてNYで暮らす、なんていうのは破天荒だ。亡命したも同然とみなされただろう。だとしたら、拉致され、本国に連行されたのではないか?

夫には二度と相まみえることなかったが、ダフニー・ヘルマンは八十六歳の長寿で、2002年にNYで亡くなったという。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?