サーフィンの話をしよう。Vol.1 芽生。

シンプルな行為。海に行き、沖に向かい。来た波に乗る。波のエネルギーを感じる。

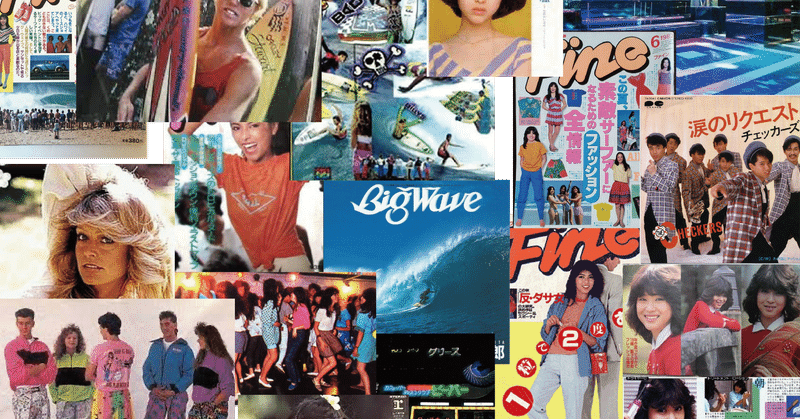

このシンプルな行いを30年以上行っている。僕はこの遊び(スポーツ?)に魅せられた一人。昨今では色々な著名人がサーフィンの素晴らしさを語っている。今年はオリンピック競技にもなり、社会的にも認知されてきたサーフィン。その反面、まだまだ世の中に知られていないサーフィンのアンダーグラウンドな世界観も実はたくさんある。

僕のベース。すなわち肉体も精神、思想もおそらくこんなサーフィンから成り立っている。よくサーフィンは宗教と唱える人がいるが、まさにその通りで、長年やっていてもその境地には辿り着けない奥深いものなのである。なぜここまでどっぷりハマるのか?そして人生においてどのような影響を及ぼすのか? そんなサーフィンの魅力や素晴らしさを「オグリダイシ」のリアルなサーフィン半生と重ね合わせて、複数回に分けて、書いていこおうと思っている。そんなにかしこまって書くつもりもないので「オグリダイシ」のメモ書き程度にお気楽で斜め読みでもしてもらいたい。

始まりは17歳。まだ「オグリ少年」の時。

この素晴らしき行為の始まりは少年によくある短絡的で、軽率なノリから始まるのであった。当時、「サーフィン」は第二次ブーム。部活も辞めてこれと言って夢中になるものもなく、暇を持て余していた高校時代。若者のエネルギーの発散は「遊び」でしか解消の仕方を知らないオグリ少年。ナンパな遊びはとりあえず端からやっていた。

当時は男子校ということもあり、女子にモテたい一心で色々な遊びに手を出した。都内の高校ということもあり、流行りも早く、「サーフィン」はすでに若者の遊びの中の中心として、定着しつつあった。クラスの約半数はサーフィンを始めたぐらいの勢いである。その当時、サーフィンはスポーツではなく「カルチャー」として存在していた。

雑誌「Fine」が必読書となり、音楽は当時の「ディスコ」(クラブではありません)で流行っていたユーロビート。蛍光色に身を包み、髪の毛をブリーチし、僕ら「ナンパ軟弱若者サーフィン隊」は週末になると、せっせと電車に乗って、湘南の海へと繰り出すのであった。時には前の日から海に向かい、海に面した橋の下で、ボードケースにくるまり朝日を待った事もあった。海は自由で開放的で、年上のサーファーはどこか不良っぽくて、刺激が全ての「オグリ少年」にはキラキラ輝いた世界に見えたのであった。

年上のサーファーといえば、いつの間にかパンチパーマの先輩たちは、サラサラの潮焼けヘアーへと変身していたのもこの時期。先輩のファッションはボンタンからピンクのスリムジーンズに変わり、ラメの編みのサンダルからビーサンに変わり、白のハイネックから袖にプリントが入ったパーカーに変わって行った。

僕は当時、ある大学の目の前にあるファーストフード店でバイトをしていた。週末になると大学生のサーファーたちはよくその店にきていて、僕もサーファーの端くれとして話しかけられた。そんなかでイケメンな茶髪の先輩によく可愛がってもらった。

そしてその先輩たちとよく一緒にいた、姉御肌タイプの女子大生のお姉さん。程よく日焼けした肌に、潮焼けして色が抜けた長いストレートな髪。サーフブランドのロゴが入ったTシャツ。日に焼けた長い足に水色のショートパンツ。ピンクのビーサン。赤いファミリア。そして、怪しくガラムの煙を潜らせていた。

そしてことあるたびに、「吸う?」とガラムの箱をテーブルに滑らせた。

もうひとり。その先輩女子大生の友人。もう名前も忘れてしまったが、ものすごく綺麗で、なんというか、よく喋る先輩に比べて、無口なのに目力が異様に強く不良っぽい人で、

「ダイシも一緒に行こうよ。連れて行ってあげるよ。」と優しくどこか甘く感じる喋り方に、

そりゃもう「はい行きます!」となるわけで、そのサーフィンが取り巻く、怪しくてどこか危なっかしい世界にますます引き込まれていったわけです。

そんな「ナンパ軟弱少年隊」。それでも少しずつ「欲」というが芽生えてくるもので、誰が上手いとか、やつはどこどこのライダーだとか、少しずつ上手くなりたいという欲望が見え隠れし始めたのは初めて2年くらいだろうか。

仲間達も高校を卒業して、地元の会社に就職し始め、ボチボチ車を手に入れていた。幼馴染の友人である「のぶちゃん」も僕より早く就職して地元の工場で働き出した。そして念願の車を手に入れたのである。僕らサーファーの仲間内では、まさに自分の車は夢であり、のぶちゃんはいち早くそれを手に入れた輝ける第一号のキラキラ男子なのである。今でこそ頭も薄くなり、違う意味でキラキラしているノブちゃん。今も埼玉から鴨川へ来て、一緒にサーフィンをしている。その当時は髪の毛もサラサラで日本に留まらず、色々と遊びに行った。ちなみに私が運転を覚えたのも、このノブちゃんの赤いマニュアル車のパルサーである。その当時は赤いハッチバックならなんでもカッコイイと思っていたわけです。

話は逸れたが、サーフィンに対して少し「上手くなりたい」という欲望を感じていた頃、高校の仲良かった(今でも)シゲは兄貴と千葉に通い、かなり腕をあげていた。その彼は千葉では老舗のショップチームに入っており、おそろいのスタジャンを着ていたわけで、僕らには持っていない、ハードコアオーラをバシバシ出していたわけです。実はそれから30年後に大会で同じヒートで戦うことになるのだが。笑 その話はおいおい。

「なぁ、のぶちゃん。上手くなるにはさぁ、なんかチームみたいなとこに入らなくちゃいけないんじゃね?」

「だよな、あいつ見てるとそう思うなぁ。でもさぁシゲが通っているとこ千葉だしなんか敷居高くね?」

「確かに。なぁ、ここなんかどうかな?」

と私はおもむろにのぶちゃんにサーフィン雑誌のページを開き、ある写真をさした。

たくさんショップ紹介しているページの中で、4畳半程度の狭いお店の写真が載っている。閑静な住宅街ある小さなお店。そんなフレーズが書いてある。なんとなくチーム員も少なく、こじんまりした雰囲気が安心材料としてあったのだろう。

「いいじゃん。ここ。※パフォーマンスの板もあるよ」

(※パフォーマンスサーフボード。その当時は日本にあまりないハワイのサーフボード)

「行ってみっか?」

当時サーフショップはどこも入りづらく、客を客と思っていないようなお店が多かった。故に入りづらく、軟弱な青年たちは少しビビっていたのである。

「なぁどんな人なんだろうな?」 「やばい人だったら逃げようよ」

早速、翌週に少しドキドキしながらも、茅ヶ崎へ車を走らせた。そして、その小さなサーフショップのドアを開く。

「こ、こ、こんには。。。。。」と目を伏せがち、のぶちゃんと勇気を出して入ってみた。

「こんちは!!!!!!」

色が黒く、髭をはやし、満面な笑顔でカウンターにいたその人。

気さくでよく喋る。初対面でも気にせず面白くないギャグを連発する。

少しほっとして、

「あの〜。。。。。。」。

「この。。。サーフボードかっこいいですよね。。。。。」

「あ〜それね!グレンパングの板ね!サイコーよ〜!」

「ところでどっからきたの〜?」

「あっ 埼玉です。。」

「埼玉!結構遠いねぇ〜 知り合い結構いるよ!そうだ来週福島行くんけど行かない?」

「ええっっっ!」

突然の誘いでどうしたらいいかわからない僕たち。

この人何者かも全くわからないのに、どこかこの明るいノリに押されて

「あの〜サーフボードとか違うんですけど〜いいんですか?」

「いいよいいよ〜 一緒に行こうよ〜。最高の波があるからねぇ〜」

僕のサーフィンの価値観を180度変えてしまう人との出会いはこうして始まったのである。

時代はバブル前。山下達郎の「BIG WAVE」をカセットテープで聴きながら、どこか甘くトロピカル。そしてカラフルな空気が流れていた。

>>>> オグリ青年。さてどう変わっていったのか!!?? 次回に続く。

tennen担当 オグリダイシ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?