1974年1月、2本200円で見られた都内の映画館

FMラジオ番組で聞いた京成名画座

先日、眠れず深夜にラジオを聞いていたら、青春の思い出話の投稿を紹介するFM番組にたどりついた。投稿の1つを聞いて一気に目が覚めてしまったのだが、話の中に名画座通いの話しがあった。その名画座のひとつに「京成名画座」が出てきたのだ。

おそらく、京成名画座という映画館を知っている人は地元に住み続けている人か、その地区出身者のはず。その映画館が閉館してもう何十年になるのだろうか。学生は2本で500円で見られたという話しだったので、相当前のお話であることに違いは無いが、閉館間際の終末期頃のお話と思われた。

かくいう私は、まさに「京成名画座」で暮らしていたような時代を過ごし、映画狂いの人生を送っていた。私の手元資料だと2本で200円で見られた時代があった。その頃から始まる映画にまつわる出来事を思い出して書いた、今や閉鎖したブログの一部をnoteに引っ越す事にしたのも、このラジオ番組がきっかけとなった。

そのFMラジオが何という番組だったのか分からないのが残念だが、ラジオとかレコードとか、最近、アナログものが良いのはとてもうれしい。そして、思った事。

同じ思い出をもった人が、やはりどこかにいる。だから、やはりその頃の事を残しておこう。

映画きちがいと呼ばれた青年期

1980年頃までは映画館は娯楽の中心的な場所の1つで、自分はその中にはまっていた。今の見方とは全く違って1つの作品を追うというよりは映画全体を追っていた 監督で追う、役者で追う、作風・ジャンル・原作で追うなどだった。

今振り返ると自分の馬鹿さ加減にあきれるのだが、手元に映画鑑賞記録があって、 その記録によると、大学2年次に252本、3年次には293本も見たらしい。せめてその時間の半分を勉強にあてれば人生が変わったかもしれない。

当時の映画館の様子

映画館も今とは異なり、作品をじっくりと見るにはいろいろな障害があった。 今のシネコンと比べれば比較にならない設備の劣る劇場も多くて 前に大きな人が座るとスクリーンが見えにくい事が多かった。

前席との段差がほぼ無く、後方入口からスクリーンに向かう緩やかな勾配があるだけ。もしくは勾配がほぼなく、スクリーンを見上げるようなレイアウトの劇場もあった。 座席にはカップフォルダーがなく、隣の席とは肘掛けもつながっていた。座席の座面はクッションだったが駅の待合室のベンチのような距離感で密接していた。当時の座席はそんなイメージだったと思う。

何か救いがあるかと言うと、今と比較すれば予告編の上映時間が少なかった事で ロードショーではせいぜい3本位、後で話す名画座で5本位だったと思う。予告編が長いと「早く始めろ!」と文句を言う人がいた時代だった。

映画しか娯楽らしい娯楽がない時代

インターネットがなければインターネットTVもなく、衛星放送もなかった時代だし テレビを録画するということは余程のお金持ちでなければ無理な時代。 1970年代に家にビデオデッキがあるという話しを周囲で聞いた事がなかった。そもそもカラーテレビが普及し出したのが1960年代後半のイメージ 「うちのテレビにゃ色がある、隣のテレビにゃ色が無い」という、 今だったら差別と言われかねないテレビCMが日々流れ、白黒テレビで見ていると 画面の端っこに「カラー放送」という欲望をかきたてる文字が乗っていた。

わざわざカラーテレビがあるお金持ちの友達の家に行き、 いったいどんな仕組みでカラー映像が映るのか、テレビ画面に顔をくっつけ 小さな丸い点が赤、緑、青の組み合わせでたくさん埋め尽くされているのを観察 して不思議に思ったような時代だった。

カラーテレビが謎だった時代

余談だが、画面の仕組みが全く違ったのがソニーの発明したトリニトロンで 他社は丸い点の集まり、ソニーだけは赤、緑、青の縦線の集まりだった。当時SONYのテレビのカタログの説明には他社といかに違うかが記載されている。我が家ではちょっと遅れて1970年頃だったと思うが、英国のテレビ番組 「謎の円盤UFO」をカラーで見たのがおそらく初めだったのではないだろうか。何年前か、DVDボックスが販売されたので、つい買ってしまった・・

記憶が間違ってなければ、確か番組のスポンサーはSONYだったと思う。ワンガンスリービーム、トリニトロンカラーという歌のCM。ともかく、劇場で映画を見る以外の選択肢がほぼ無い時代 停止、巻き戻しが出来ないので、再度見るか、覚えるか、どちらかだった 記憶を鮮明化するためか有料のパンフレットがあり、そこそこ売れていたと思う。

京成名画座の上映案内

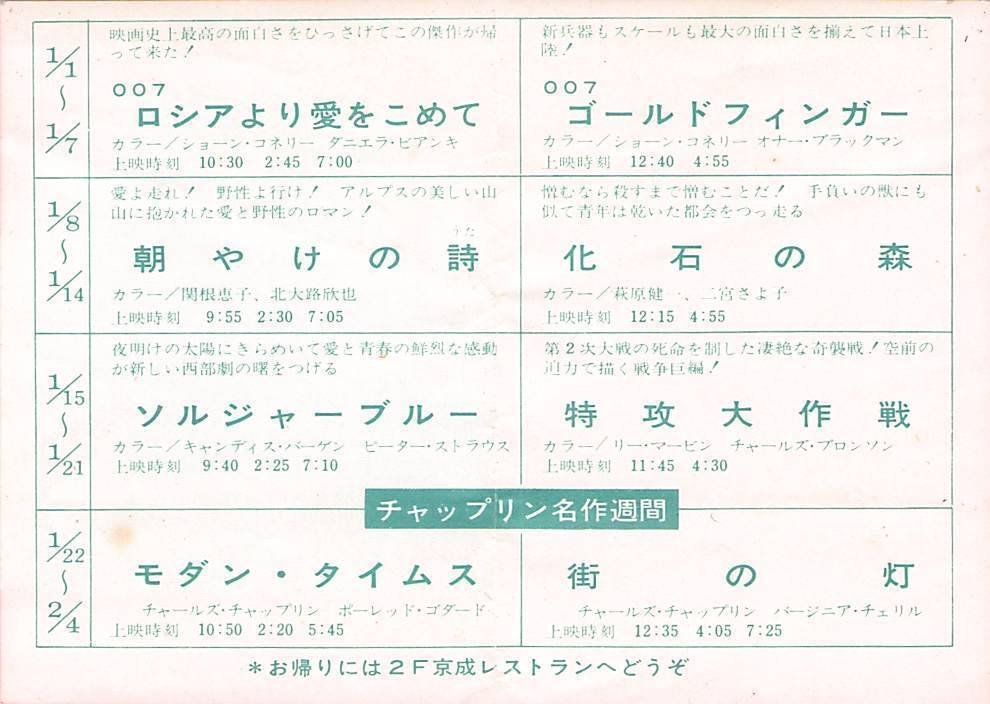

次の画像は、東京葛飾区の青砥(あおと)駅に直結していた京成名画座のチラシというか、名刺サイズよりちょっと大きい上映案内の表紙。畳んだサイズは横6.6cm、縦9.4cm 見開きで計4Pに期間別の上映作品が記されている。

この時は、今となっては全くお目にかからない作品、当時はかなり流行った喜劇俳優、チャップリンの作品特集をしていた 紹介記事が裏面にあり、映画館独自の解説が書かれている。

名画座の位置づけ

京成名画座のような映画館は各地にあり「二番館」と呼ばれていた。ロードショー、封切り館(新品のフィルムが入った缶の封を切るため)が一番館。ロードショーが終わり、公開時期がずれてからフィルムが回ってくるのが二番館。

昔はフィルムだったので映写機に何度もかける(上映する)と傷が付いた。新品のクリアファイルを長く使っていると表面に傷が付く あんなイメージと思ってもらえば良い。傷もののフィルムを使うので画質が劣化し、封切館より遅い上映なので 安く上映できるのが二番館の役割で名画座と呼ばれていた。

フィルム映画、アナログの上映装置

「ニューシネマパラダイス」という映画を見れば 昔の映画館でどうやって映画を上映していたのかを理解できる。シネコンとは全く違い全てアナログの仕組みで、フィルムに光をあて レンズを通してスクリーン(銀幕)に投影する方法だった。

フィルムを映写機にかけて上映する専門職、映写技師という人たちがいた。現在のシネコンでの映画上映は<デジタルシネマ>という方式になっているはずで、 フィルムが存在せず、デジタルデータが通信で映画館に送られてくるのを投射するパソコンの画面をプロジェクターで映すような仕組みとなっている。

何度上映しても傷は付かないしフィルムのように止まる可能性は極めて低い。 止まるとすればシステム障害、パソコンの不具合と同じだ。今の映画館に映写技師が必要ななのかどうかは知らないのだが、 おそらく必要性がなくなっているのではないだろうか?

アナログ式での障害は、フィルムが機構的な問題で止まることと映写技師のミス。ミスというのは、映画フィルムは大きなリール(輪のようなもの)に巻き付けて上映するのだが、映画1本の上映には複数のフィルムを付け替えて上映する必要がある。映写機Aのフィルムが終わりになったら、映写機Bに切り替えるという作業を行うのだが、 切替え作業を忘れるというか、どんな理由だか分からないのだが フィルムの切れ目で途切れる事がたまにあった。

名画座鑑賞のメリット

京成名画座では映写が良く止まったが我慢はできた。1974年当時は2作品を200円で見られ、その後値上がりし2本300円となったのだが ロードショーが800円か、それ以上だったので、お得だったからだ。しかも、時々こんな割引もされていた。

映写がちょっと止まるくらいで文句は言えない。それでも、値段とは関係なく、映写室を振り返って怒鳴る人がいた時代でもあった。

シネコンにはたくさんスクリーン(部屋)があるが昔の映画館には1つしかない。ある映画館に行くとすると、集まっているのは同じ作品を見る人たち。 誰が何を見ようとしたかが分かってしまうのが欠点でもあった。

違いはほかにも色々あって、シネコンにはない様々な工夫があふれていた。今は本部方針で全国一律上映するという画一さがあるように見えてしまうのだが 名画座では作品の厚みとセレクションが違った上に、見せる側が本気だった。映画館が独自のプログラムを作り編成していた。

池袋文芸座、飯田橋ギンレイホール、銀座文化、八重洲スター座 などは独自のプログラム編成方針で他館と差別していたと思うし、こういうジャンルを見たければここ、というカラーがあった。

映画評論、映画鑑賞の全盛期

この頃は映画も文化的な存在で文芸評論の対象でもあったし、テレビでは「日曜洋画劇場」、「水曜ロードショー」、「世界名画劇場」など 映画ファン向けに名作(だけではないが)を流す番組が複数あって、上映前に解説者が概要や見所を説明してから上映するような <映画鑑賞>という世界が定着していた。

とは言っても、テレビ放映はCMによる本編カットが多くプレビューのようなもの、 本物を見るにはやはり映画館に行く必要があった。

旧作デジタル化の課題も

現在のデジタル化、デジタル制作、デジタル上映方式を否定するつもりはないのだが、フィルムで制作・上映される映画と、オールデジタルでの制作・上映では いまだにオールフィルムの方が質が良いと感じている。アナログフィルムで制作された作品をデジタル化して上映する方法も一般的だが、これも必ずしもメリットばかりではないと思っている。

というのは以前、映画の現像をしている会社の技師さんに話しを聞いたことがあるためだ。フィルムは、いかに「黒」を出すかが重要。撮影した時点と、上映する時点では調整が違うかもしれない。監督がプリントする際の指示がリマスターでは入っていない可能性がある。本当の色が出ていない可能性がある。という。

アナログ方式でさえそうなのに、デジタルはそもそもがサンプリング方式、 制作側は楽になったかもしれないが、見ていると何か足りない気がする。デジタルリマスター化というと聞こえはいいのだが、 調整がない、ディレクターの意図した仕上げができていない作品もあるという。そこまでこだわる人も、気にする人も、見抜ける人もいないのだろう。

ともかく映画はスマホ、タブレットでオンデマンドで見られる時代となり、名画座のほとんどが姿を消してしまったが、改装か何かで名前が新しくなった池袋文芸座と、飯田橋ギンレイホールが健在なのは救い。そして個人的に気になる点としては、 今健在の名画座もデジタルシネマ方式なんだろうか?という点である。