1996年のHi-STANDARD

(2023/4/20追記)

元々有料記事としてYass氏が執筆した記事ですが、追悼を意を込めて無料記事として公開いたします。

https://www.pizzaofdeath.com/column-ken/vol-107/

1996年のHi-STANDARDを知っているだろうか。

今となっては"昔のハイスタ"と言われるかもしれない。

あの頃、日本のインディーズシーンは爆発寸前だった。そして、その中心にはHi-STANDARDがいて、シーンに多大な変化をもたらした。

その過程を詳細に描写したコンテンツは、ネットがこれだけ普及した今でもほとんどない。

幸運にも1996年から1997年にHI-SATANDARDに代表される"インディーズミュージック"と呼ばれたシーンを目撃することのできた僕の個人的な体験に基づいて、あの時代を書き記すことを試みた。

文字数は約1万字、参照元のソースはリンクしておいた。当時の空気をできるだけ感じてもらえるように、今では貴重なフライヤーなどの資料もいくつか掲載して僕の知る限りどの情報ソースよりも"濃く"書いたつもりだ。

これを読めば、1996年から1997年のあの頃、Hi-STANDARDに夢中だった"キッズ"が何を体験したのかを、あなたも知ることができるはずだ。

あの頃を体験できなかった僕よりも若い世代の人たちには、当時を知ることのできる数少ない情報源の1つとして楽しんでもらいたい。

僕と同じくあの頃を駆け抜けた人たちには、追憶の中にしまい込んだあの時代をたまには引っ張り出すきっかけとしてくれれば嬉しい。

それじゃあ、話を始めようか。

1996年1月

当時僕は大阪の郊外の街に住んでいた中学3年生で、ちょうどSex PistolsやThe Clashなどの初期パンクにのめり込んで一年も経っていないどこにでもいる音楽好きのガキだった。Hi-STANDARDが僕らみたいな関西の中高校生にも広く知られるようになったのはこの1996年だ。ことの発端は1,000万枚超えのヒットを飛ばした『Dookie』を引っさげてやってきたGreen Dayの1996年1月のジャパンツアーだった。そのサポートアクトをつとめたのがHi-STANDARDだったのだ。彼らは当時すでに2nd アルバム『Growing Up』を発表していた。このアルバムは、NOFXのFat Mikeと彼らのサウンドエンジニアとして名を知られるRyan Greeneのプロデュースを受け、日本のバンドとしては群を抜いたサウンドのクオリティと粒ぞろいの楽曲で関東を中心に話題になり始めていた頃だ。このGreen DayのジャパンツアーでHi-STANDARDはタイトル曲である「Growing Up」の8cmシングルを無料でばら撒いた。ローブローアーティストとして90年代の画壇の一角に地歩を固めていたKozikが描くサキュバスのジャケットがクールなこのシングルが、DOLLやEAT magazineのインタビューでなんとなくその存在を知っていた関西のキッズ達のアンセムになるにはほとんど時間がかからなかった。

もちろん、これ以前にもLEATHERFACEやALL、Offspringとの共演や1994年の『Last Of Sunny Day』で彼らにすでに夢中だった音楽好きはたくさんいただろうが、それは僕らよりも何個か上の東京在住の人がだったんじゃないだろうか。いずれにしても、これが当時の関西の僕らのような世代のリアルだ。

1996年1月のGREEN DAY ジャパンツアーで無料配布された8cm CD,半分に折りたたむデザインで、中にはHi-STANDARDの紹介文が掲載されている。 (photo by YASS)

1996年2月

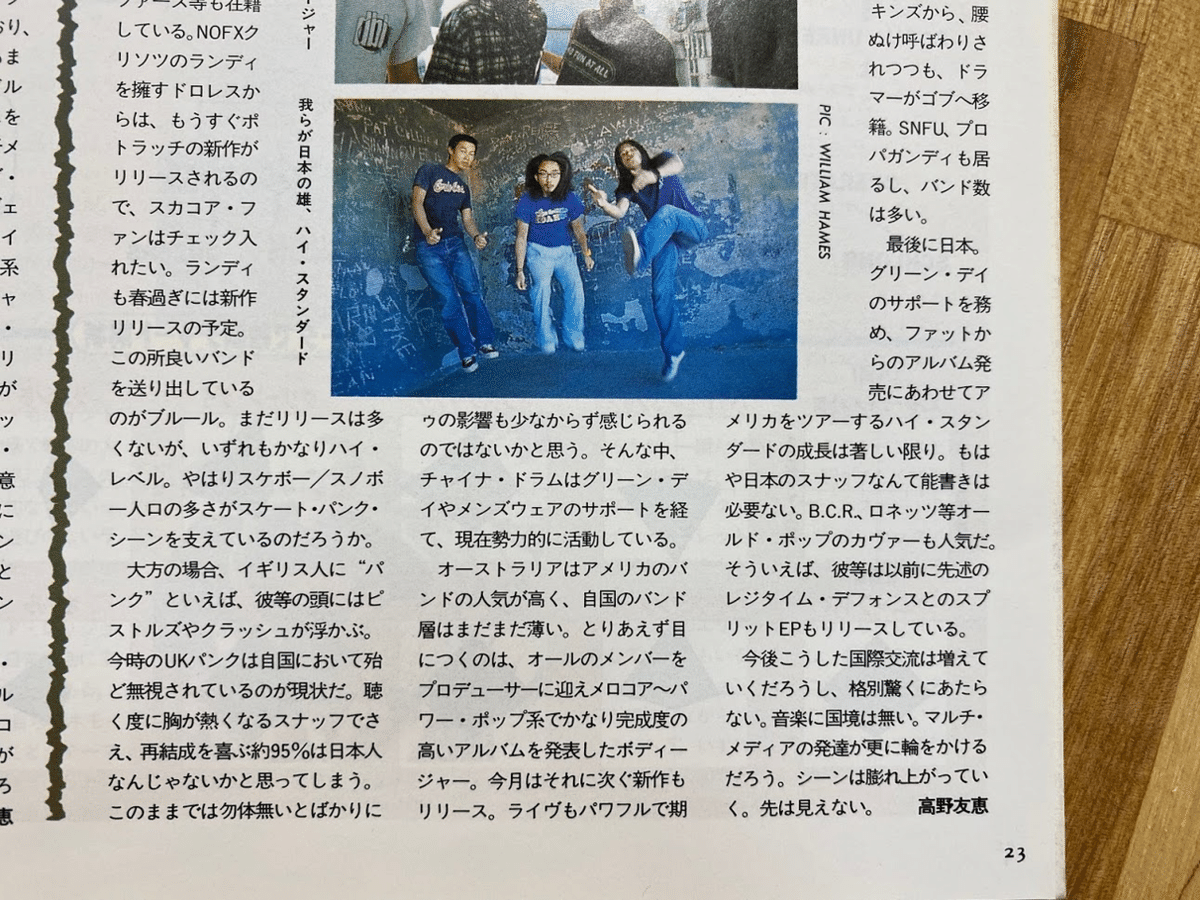

Green Dayジャパンツアーの話は僕の1コ上の先輩たちから後から聞いた話を基に書いていて、僕個人としては実はこれより少し遅かった。雑誌Cross Beat1996年3月号のGreen Day特集に続く”90年代パンクの未来図pt3のコーナー"で「我らが日本の雄、ハイ・スタンダード」と小さな写真とともに紹介されていた冴えない3人組を見てため息を漏らしたのが僕にとってのHi-STANDARDの第一印象だった。でも、NOFXやGreen Dayのような海外からのインポートものではなくて日本発というところに惹かれた。海外と同時進行でかつ楽曲も勢いも海外勢に引けを取らないオリジナルなこのバンドを通して”メロコア”という言葉とHi-STANDARDがまたたく間にパンクを愛する高校生の間に浸透していったのは間違いない。

Cross Beat1996年3月号より抜粋。Hi-STANDARDは「日本のスナッフ」と表現されている(写真右下のパラグラフを参照)。当時の彼らがどういう評価を受けていたのかが垣間見れる記事だ。(photo by YASS)

1996年9月

高校に入学してしばらく聞いていたのは、相変わらず初期パンク、それらのルーツ・ミュージックとしてのRolling StonesやThe Kinks、The Whoなどの60年代ブリティッシュ・ビート、そしてGreen Day、Bad Religionなど一部の現在進行系(当時)バンドだった。当時は携帯はおろかPHSも普及してなかったし、ポケベル持っているやつが少しいるくらいの時代だから、音楽情報は詳しい先輩とつながるか、DollやEat Magazine、あとはたまに行くレコ屋のポップに書かれたメッセージが頼りだった。僕は中学生から高校生になったばかりで、ライブも数えるほどしか行ったことがなかった。同じような音楽を聞いていたやつは真面目な学生が多かった僕の高校にはいなかったし、大した情報のない中で音楽ライフが過ぎていった。

夏休みが終わりを告げ、少しずつ平均気温が下がりだした1996年9月、大阪府郊外のとある大型CDショップに、突如として黒い背景にKISSよろしくメイクを施したCDジャケットが面出しで並んだ。ちょうど8cmの縦長シングルが影を潜め、マキシシングルと呼ばれるアルバムと同じ12cmサイズのCDが流行り出していた頃だった。タイトルにはこれまたKISSを彷彿とさせるレタリングで『KIDS ARE ALRIGHT』と記載されていた。中学から初期パンクに心酔しほとんどの90年代パンクにアンチな態度を取り、NOFXの『I Heard They Suck Live!!』を聞いた時に沸き立つ心をひた隠しにしてきた僕も、さすがにThe Whoのカバーをタイトル曲に持ってこられたらオールドスクール代表としてこのバンドに向き合わざるを得ないと腹をくくった。そしてそのシングルを購入し、早速チャリで家に帰ってお気に入りのコンポ(*1)に入れて再生ボタンを押した。そしたらその瞬間、ピート・タウンゼントのリッケンバッカーがかき鳴らすEコードへのオマージュのかけらもないような、おそらくマーシャルから発せられたであろうディストーションのかかったギターサウンドから始まる超高速な「The Kids Are Alright」に僕は一発でやられてしまった。その後に続く「close to me」と「my heart feels free」で涙が止まらなくなった。僕よりもちょっと年上に見える人たちが、こんなに速くてメロディックで激しくて、まったくハイプじゃないバンドをやってるんだ。しかもこいつら、ブサイク(失礼)で服装も普通じゃないか!なんてかっこいいんだ!!もしかしたら1970年代後半のロンドンでSex PistolsやThe Clashがプレイしてた時のように、僕は日本のパンクシーンの黎明期を今まさに体験しようとしているんじゃないか。そんなことを考えながら曲を聞いていると興奮と感動でワンワン泣いたのを覚えている。

Eat magazine No.11の裏表紙をこのシングルの発売情報がデカデカと飾っていた。 1996年8月ハウリングブルエンターテイメント発行。(photo by YASS)

その後、僕が速攻で1stの『Last Of Sunny Day』、『Growing Up』、『Attack From The Far East』を買い揃えたのは言うまでもない。『Attack from the far east』 の「Sunny Day」の映像にはあの当時のカルチャーが全部詰まっていた。バンドが自分たちで音源やグッズを作り、仲間のバンドとバンに乗ってツアーに行く。サウンドチェックに真剣に向き合ったかと思えば、ふざけて馬鹿笑いする...毎日毎日、本当に朝から夜までHi-STANDARDやメロディック周辺のバンドの音源を聞いていた。バイトして買ったお気に入りのPanasonicのshock waveにSTUSSYのCDホルダーから取り出したHi-STANDARDのCDを入れ,GREGORYのDAY PACKを背負い、お気に入りのバンドTにチノパン、northwaveのESPRESSOを履いてMarlboro menthol lightsを咥えPekoeのロイヤルミルクティーを飲みながら通学するのが日課だった。とにかく毎日が刺激的だった。金曜日の夜に心斎橋のクラブに行き、DJがかけた新譜のメロディックやスカコアの曲を必死に調べて手に入れる。EAT magazineやDollの片隅で見かけたバンドの音源を手に入れたくて今はなき梅田ギルドや十三のファンダンゴ、天保山のベイサイドジェニーに通い出した。

1996年12月

1997年1月

12月にはHusking Beeが『GRIP』を出し、いよいよシーンは華やかになっていた。1996年はいわゆる当たり年というか、Sherbetの『SHERBET』、Back Drop Bombの『THE NEW SOUTH HAND BLOWS AND NORTH KICK BLOWS』、Snail Lumpの『A PIZZA ALREADY 』など、後に伝説や大物と言われるバンドがこぞって1st albumを出した時期だった。当時はインターネットが使える家庭の方がまれだったし、そもそも携帯もポケベルすらも高校生には普及していなかった時代だ。だからインディーズのバンドの音源を手に入れるのは一苦労だった。それでもこの頃には、僕が住む大阪郊外の街でもすでにHi-STANDARDの情報は比較的簡単に手に入るようになってきていた。しかし、その他のバンドの情報を手に入れることは難しかった。唯一近場でその手の情報や音源が手に入るとすれば、阪急宝塚線石橋駅の外れにあったGELUGUGUのVo.源さんが当時営んでいたレコード屋(*2)だけだった。しかし、この頃多くのバンドの流通がメジャーに変わり、個人商店で扱える枚数も少なく手に入りづらくなってきたこともあり、仕方なく放課後の時間を駆使して、片道1時間かかる心斎橋のタイムボムやキングコングへ行くことも増えていった。振り返ると今とは比べ物にならないくらい不便な時代だが、その分、頭の中に広がる想像上のシーンに広がる余白を大いなる妄想で埋め、音楽好き達の語る断片的な情報で補完することで、自分なりのシーンに対するイメージが出来上がり出していた。

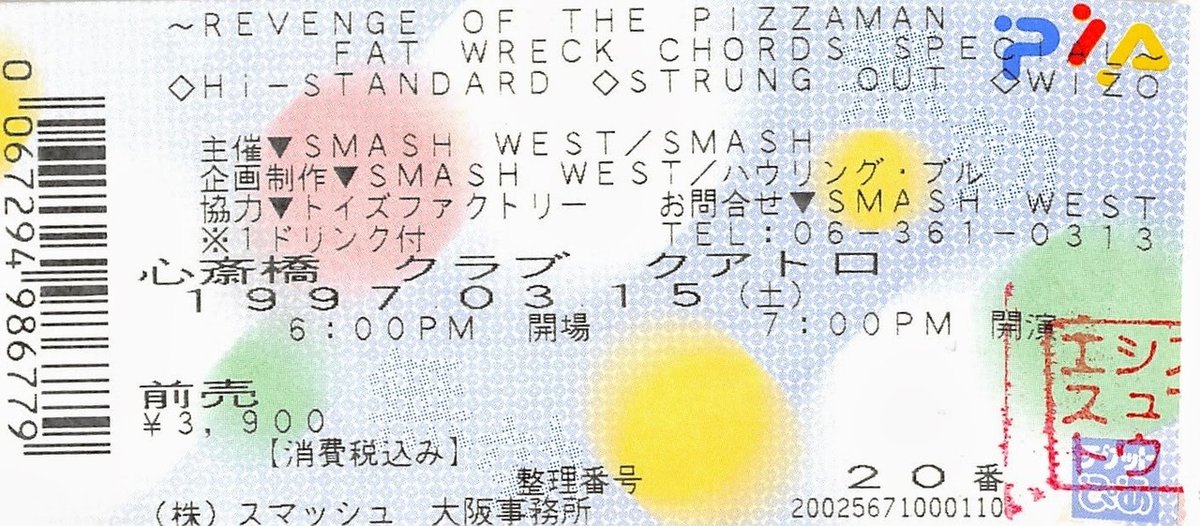

突然大きなニュースが舞い込んできた。どこから知ったかは覚えてない。とにかく、Hi-STANDARDがRevenge of Pizzaman Tourで3月に大阪ベイサイドジェニーに来るという。Fat Wreck ChordsのレーベルメイトでドイツのWIZOとUSのSTRUNG OUTも一緒だ。そもそもライブのチケットが全然取れず、まだ一度も彼らのライブを見たことがなかった。この状況に業を煮やした僕はバイトしていた食料品店のオーナーが音楽関係の仕事もしていることを知り、チケットを確保して欲しいと嘆願した。最終的にはなぎら健壱に話をつけてやるというオーナーの謎の自信には少々懐疑的だったが、良い返事が来ることを祈り、せっせとバイトに勤しんでいた。バイト先のラジオはいつもFM802にチャンネルを合わせていたが、毎週のようにマーキーがHi-STANDARDをかけては「今年はこいつら紅白に出せぇ〜」と調子よく言っていた。

1997年初頭に配られていたPizza of Deathのフライヤー。 (photo by YASS)

正月が明けていつもの生活を取り戻した頃、友人のライブを見るために心斎橋に行った。当然のごとくライブが始まる前に主要なレコ屋をチェックし、めぼしいものを一通り手に入れ任務を完了した後、目的もなくタワーレコードに入った瞬間に腰が抜けそうになった。目の前に"ハイスタ新譜!"と書かれたポップとともに大量の7インチが積まれたシマができていた。『I DON’T NEED TROUBLE BECAUSE OF….MONEY』と金を手に入れたクソガキが中央に落書きされたクールなジャケの7インチ。それはHi-STANDARDがゲリラ的に販売した新婦だった。反射的にその7インチを2枚手にとってレジに向かったのを覚えてる。(ちなみにその後ライブハウスで友人に自慢しようと思ったら当たり前のようにやはりそいつも2枚買っていた。)

A面は言わずとしれたシンディー・ローパーのカバーだった。原曲を3倍速にして、あのポップなメロディーを崩さぬまま歌がガッツリ乗っかってスキがない。完成度の高い一曲だった。それ以上にすごかったのがB面の「THE SOUND OF SECRET MINDS」(*3)で、もはや今年の一番はこれで決まりじゃないかというくらい完璧だった。よくもこんなシンプルなコード進行でこれだけのアレンジとメロディを聞かせられるもんだ。演奏時間は2分20秒程度。あの頃は短い曲であることがパンクソングのルールだと信じていた。一方で曲の短さは表現の制約にもなりうる。かといって奇をてらえば普遍性を失うし、アレンジを詰め込めば曲の印象がぼやける。そんなよくある楽曲の課題を軽々超えた最高の仕上がりだった。とんでもない一曲がまた世に誕生したという気分だった。

余談だが、Hi-STANDARDのクレジットはいつも"Hi-STANDARD"。つまり個々の名前が無かったから、当時は誰が曲をメインで作っているのかわからなかった。もう少しだけ詳細な情報が得れたのは全音楽譜出版社が出版していた『Grouwing Up』のバンドスコア(*4)で、そこには作詞: 難波章浩・横山健、作曲: 難波章浩・横山健・恒岡章と書かれていた。ただ、それ以上のことはわからない。当日はそんなことさえ話題になり、憶測を繰り返していた。「I’m walkin’」なんかのリフ中心のハードな曲はケン、泣きメロ系の曲(つまりほとんどの楽曲)はナンバ、みたいな。

1997年3月

3月第1週、いつものようにバイトで店番をしていたら、バイト先のオーナーがやってきてドヤ顔で茶封筒を渡された。中を見るとHi-STANDARDのチケットが二枚入っていた。Revenge Of Pizza man tour 3/14弁天町ベイサイドジェニー、3/15心斎橋クラブクアトロ公演だ。ついに生で奴らが見れる!心の中で拳を握りしめ、オーナーに丁寧にお礼を言った。来たるべき日はすぐそこだ。

REVENGE OF THE PIZZAMAN TOUR- w/STRUNG OUT, WIZO at 大阪ベイサイドジェニーのチケット。今では想像できないメンツだと思う。1996年3月14日。(photo by YASS)

学年最後の日、数学の教師が家に電話をかけてきた。呼び出された僕は数学科の事務室に向かった。担当教員は僕が数Ⅰの単位を落としたと言う。留年は目の前だと。留年はほとんど聞いたことのない学校だったのでこれにはさすがに焦った。進級後は授業に出席することを誓い、意気消沈して学校を後にした。地元の駅からベイサイドジェニーのある大阪港駅までは、乗り換えを2回入れて約1時間。17時頃だっただろうか。1,000人を収容する大箱だったベイサイドジェニーの周辺はすでに熱気を帯びたキッズ達が集結していた。馴染みの顔もたくさんある。僕は戦利品(*5)とも言えるチケットを印籠にベイサイドジェニーの門の前に座り込み開場を待った。開場後は我先にと入り口に押し寄せるキッズたちに文字通り押されて、いち早く最前列のバーの前を陣取った。ドリンクカウンターで水分を補給しようものなら二度とここには戻ってこれないだろう。そんな覚悟が必要なほど、開場1時間前なのにすでにすし詰め状態で半端ない熱気に包まれていた。

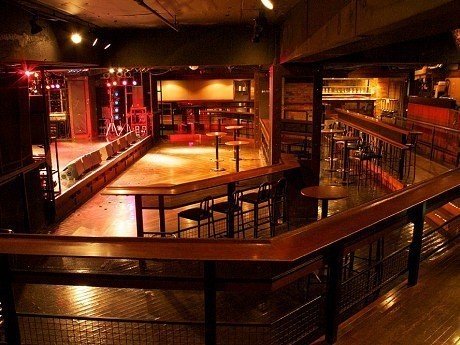

大阪Bayside Jenny。ステージ前には右隅に写っている柵が常設されていた。(引用元: https://twitter.com/takepoint)

一番手はドイツのWIZO。彼らが登場した瞬間にあまりの完成に興奮した僕は、あろうことか曲が始まってないにも関わらず目の前の柵によじ登りダイブした。ひとしきり泳いだ後、ステージ袖に降ろされ、今までの準備は水の泡となり、二度と最前列へ戻ることは叶わず、結局WIZOとStrung Outを最後尾から観ることになった。そして、その日のHi-STANDARDのライブはよく覚えていない。一曲目は「Lonely」だった。その頃はビデオ『Attack From The Far East』を朝晩必ず見ていたが、収録されている映像の「Lonely」よりもテンポが遅くどっしりした演奏に粗々しさを感じられずに、少しがっかりしたことは覚えている。ベイサイドジェニーのステージの両サイドには2Fと3Fをつなぐ階段があって、その日出演するバンドマン達が自分の出番を待って座り込んだりしていて、柵越しに話すチャンスを得られる場所だった。ライブが終わった後、ステージ向かって右手の階段に人だかりができているのを見つけた。急いで駆けつけてみると難波さんがいた。他のキッズ達が目を輝かせるなから、やたら斜に構えていた僕はその人だかりに加わり、無言で難波さんに握手だけ求めた。難波さんの目がマジで怪しいやつを見る目になっていたことは覚えている。いずれにせよ、これが僕の初めてのHi-STANDARDだった。僕は自他ともに認める記憶力の良いタイプなので、わりと細かく状況を思い出せるのだが、本当にHi-STANDARDのライブだけは思い出せない。当時は比較するものがなかったが、長い音楽人生で気づいたことは、Hi-STANDARDのライブはなんというか、ライブハウスに集まるキッズの熱量が桁外れに違うのだ。ライブ中は本当に死ぬんではないかと思うし、財布なんて100%なくすから、当然カバンなんか持っていかない。帰りはバンドTを買って汗だくのTシャツを着替えることを前提で数枚の千円札をポケットに入れて手ぶらで挑むという感じだった。そしてライブが始まった瞬間からその場に立つことすら難しくなり、周囲360度の他のキッズにもみくちゃにされながら、ダイバーたちの頭上遊泳が引き起こすネリチャギを頭に喰らい続ける。その状況で、当時一概のバンドマンだった僕は「Sunnyday」の間奏の難しいギターの弾き方を必死に見て自分の耳コピが正しいかチェックしたり、メンバーが使っている機材とそのセッティングを記憶に留め、ライブを楽しまなければいけない。時代ももちろんあるだろうが、現在に至るまでこれ以上に観客が激しいライブに僕は行ったことがない。

REVENGE OF THE PIZZAMAN TOUR- w/STRUNG OUT, WIZO at 心斎橋クラブクアトロのチケット。1996年3月15日。(photo by YASS)

当時は当然カセットテープレコーダーを忍ばせてライブハウスに通っていた(*6)。今ほど集音マイクの性能も良くないしそもそも高校生が買えるレコーダーは安物なので、いかに音抜けのいい場所にセットするかが重要になる。心斎橋クアトロは細長いテーブルで客席が区切られていたから、テーブルの上においてみたのだが、キッズの盛り上がりとともに開始数秒で床に落下してしまった。残念ながらまともな収穫は得られなかったのを覚えている。ベイサイドジェニーのような大きな箱ではなく、より間近で見れたせいかその日のHi-STANDARDの切れ味は半端じゃないように感じた。高速なビートとともにでっかい音の塊がぶつかってくるようで、その上にしっかりメロディが乗っかる。それに応えてキッズが大合唱で歌う。とんでもなく極上のライブだった。この日はまだ『Angry Fist』は発売されていなかったが、新曲として「Start Today」と「Fighting Fists, Angry Soul」を前日同様にプライしていた。余談だが、この日僕はとんでもなく汗だくになった上に、前日のベイサイドジェニーの疲れも出てライブ後すぐに帰ったのだが、心斎橋の夜の街に残った友達は深夜に健さんに偶然会うことができ、履いていたデニムにもらったサインを自慢されたことを覚えている(*7)。

心斎橋クラブクアトロ 。心斎橋パルコの8Fにあった。机からダイブするやつがいて負傷しやすいライブハウスだった。(引用元: https://namba.keizai.biz/headline/2006/)

1997年5月

季節が変わり、学年も一つ上がって新しい生活にも慣れてきた5月14日に、『Angry Fist』が発売になった。心待ちにしていたのは言うまでもない。もちろんCDだけではなくアナログも予約して買った。だが僕には、その音はあまりに綺麗にまとまっていて、メロディを全面に押し出した歌ものに聞こえた。正直に言って、2月の7インチほどの感動がなかったのだ。もっともセールスはこの手のバンドでは群を抜いて新記録を樹立しまくっていたし(初登場オリコン4位)、HeyHeyHeyなんかの新譜紹介でもハイプなバンドに混じって地上波で映像が流れるほどHi-STANDARDは認知されるまでになっていた。当時の雰囲気を共有するために描写するとするならば、Judy And Maryの新曲(*8)の次にHi-STANDARDの映像が流れていたほどだ。こんなことは、一年前の1996年には全く考えられなかった。僕の通っていた高校では"普通に"音楽の好きなグループのやつらがHi-STANDARDを話題にしてか語り合っていた。『Angry Fist』のアナログは街のレコード屋ですぐさま9,800円とかで売られ始めた。この勢いに乗って多くのメロディック・スカ・ミクスチャー・ハードコア(特にニュースクール)と名乗るバンドが注目を浴び、自主政策の7インチやLPが飛ぶように売れていた。地元大阪では、デモテープでさえ1,000本売るバンドも登場した(*9)。日本のインディーズシーンは百花繚乱の時代を迎えた。

そして、その先はもう皆が知っているストーリーだ。

御存知の通り、『Angry Fist』に続く『Making The Road』で商業的にも大きな成功を収め、彼らの地位は不動のものとなった。さらにAIR JAMという当時としては画期的アプローチはこれまでにない大規模なイベントをバンド中心の運営組織で成功させた。

そして、2000年千葉マリンスタジアムでのAIR JAM以降、12年間沈黙する。この12年という時間の長さがわかるだろうか。当時のキッズには本当に長い時間だった。多くの人がそれぞれの人生のコマをいくつも進めて、生活は様変わりしてもなお、使い切れないくらいの時間だった。最初の3年はいつライブが再開されるのかと待っていた。だが、一向にアナウンスはない。それからメンバー個別の作品がリリースされて、リスナーの誰もがメンバー間の確執を疑いを持ち出した。さらに3,4年経った頃には、多くのキッズがライブの再開を期待することを話題にしなくなった。Hi-STANDARD不在のそのシーンを担うほどの新たなバンドも出現せず、入れ替わるようにジャパニーズヒップホップやレゲエ、エモなどが勢いを増し、それも廃れていった。あの時代をHi-STANDARDと供に駆け抜けた一部のバンドは大御所と呼ばれるようになり、また一部は新たなバンドを結成して一山当て、そして殆どのバンドが消えていった。

もちろん、僕は今もHi-STANDARDを聞き続けているし、AIR JAMの開催や、4thアルバムの『Making The Road』ではサウンド的にも成熟した彼らに涙を流して感動したことも覚えている。でもあの1996年のモメンタムを超えるイベントを体験することはできなかった。あれから20年以上経ち、大人になった今、冷静に振り返ってみてもやはりそう思う。間違いなく1996年は日本の音楽シーンにおいて大きなターニングポイントで、それを作ったのはHi-STANDARDだった。

*1 今はなきレコード,CD,カセット,ラジオの一体型、ダイエー製

*2 サンハウス。確か1997年の初頭には店舗を移動しSlime Recordsとなったはずだ。

*3 サウンドはThe Kids Are Alrightの時の設定に近くアレンジもストレートだ。Angry Fistに収録のバージョンより断然かっこいいと断言する。

*4 現在は殆どの曲は難波が作り、歌詞は半々、アレンジは全員と理解している(ソースはTynkのブログの冒頭にあったPizza of deathの警告。Sounds Like Shitの本編で確認できる。

*5「こんな番号頼んだつもりないんやけどなぁ〜」と自慢げなオーナーの笑顔を見て驚いたが、なんと整理券番号は1番だった。

*6 もちろん違反だったが、今のようにネットにupできないのでただ個人で楽しむためのもの。牧歌的な時代だったと思う。

*7 その時になぜ3人で坊主にしたのか?と質問したら3人で同じことをやってみたかったと答えられたそうだ。

*8 たしか、ラブリーベイベーだったはず。

*9 今では大阪の重鎮になっているSPREAD。当時は梅田ギルドや十三ファンダンゴでよくライブをしていた。

今回の記事の感想、購入した音源の感想、相談、お問い合わせ、などなどありましたら

info@longlegslongarms.jp

までお気軽にご連絡ください。

また3LAに会員登録いただきますとコラムや新入荷情報なども不定期で配信されます。こちらの方も是非。

会員登録: http://longlegslongarms.jp/music/entry/kiyaku.php

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?