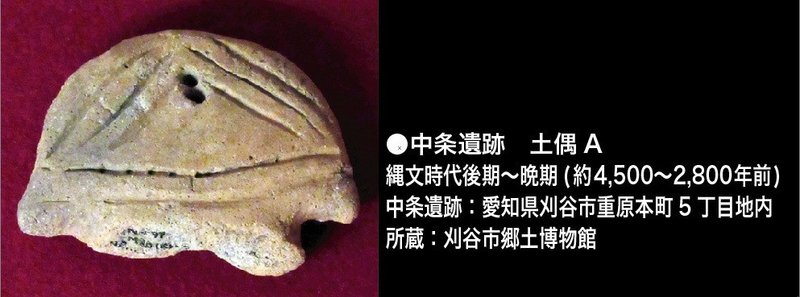

中条遺跡 土偶A 24:辨財天の庭

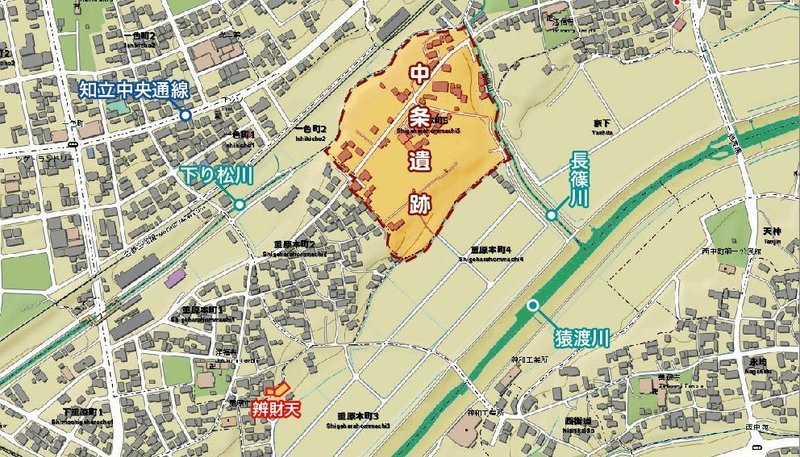

ここからは、中条遺跡(刈谷市重原本町)周辺に祀られた龍蛇神、水神を探すことにして、三ッ井戸を巡っている時、見つけた重原本町の辨財天に向かうことにしました。

重原本町 辨財天は中条遺跡の南西250mほどの場所に位置していた。

社地は袋小路の突き当りにあり、モーターサイクルを駐めるスペースが無さそうなので、社地まで入って行かず、路地の途中の草むらに駐めて歩いた。

表参道の入り口には石造の八幡鳥居が建てられ、鳥居には「辨財天」と浮き彫りされた石造の社頭額が掛っていた。

石鳥居に沿って片柱のアーチのように剪定された松が伸びている。

鳥居の前には白い砂利を敷き詰めた庭があり、表参道は鳥居のすぐ先から石板を敷き詰めた短い参道があり、その先は2段しかない石段まで再び砂利が敷き詰められ、石段のすぐ奥にはニノ鳥居が見えている。

しかし、参道には入らず、まずは鳥居前の広場を観ることにした。

そこには水場らしきものがあり、種々雑多な珍しい植物があちこちにあったからだ。

まずは、ジャノヒゲと重なるようにメキシコ原産で乾燥した日当たりの良い環境を好むという赤銅色の葉と茎を持つムラサキゴテン。

この日は7月の初旬だったが、花期が終わったところなのか、赤紫の花が萎んで残っていた。

続いて幟柱の麓に置かれた水鉢の中に水生植物のコウホネ。

向かって右側に小さなアーモンド形の葉で埋まっている樹種不明の灌木。

左側はジャノヒゲ。

水鉢の前には種々雑多な河原石が重なっている。

長い年月、水流で転がって角の取れた石には人を癒す力がある。

この広場の中央には水で湿っているレベルの水場があって、河原石や石臼が縁石として並んでおり、カキツバタがサナギのような蕾を付けている。

カキツバタの背後にはサンゴのような枝ぶりの、これも樹種不明の低木。

この水場の縁石の際に真上から見下ろすと、葉がスピンしている植物があった。これはユリであることが後で判明した。

ユリは葉がスピン状になるだけではなく、葉が茎に螺旋階段状に生える。

この水場にはカキツバタの他にも湿性植物が葉を伸ばしていたが、下記中央は

河川などに生育する沈水・湿性植物のアヌピアス・ハスティフォリア。

向かって左側の葉はイモ系の湿性植物だと思われるが、アフリカ原産のアヌピアス・アフゼリーのようだ。

ともにアフリカ産の沈水・湿性植物だ。

水場で植物群を観ていたら、足元に一匹のシオカラトンボが飛んできて止まった。

小生が足を動かしたら、一度飛び上がったが、再び戻ってきて同じ石に止まった。

その後は足を動かしても、全く逃げない。

ここに卵でも産みつけたのだろうか。

しかし、複眼が青いからオスだ。

卵を守りに来た?

このシオカラトンボもやってくる水場のある庭を楽しんで、一ノ鳥居をくぐったのだが、地図でチェックしてみると、この石鳥居は真っ直ぐ鬼門を向いていた。

社頭が鬼門に存在する神社は他では1社も遭遇していないのだが、これで刈谷市だけで2社目になる。

表参道を進むと、10m以内で石段に到達し、石段で参道は少し右に折れ、石段のすぐ先にニノ鳥居があり、その手前脇に「辨財天」と刻まれた社号標が設置されていた。

ニノ鳥居から拝殿と思われる社殿までも10m以内。

参道の右手には円柱形のコンクリート造で、蓋のされた井戸らしきものがある。

社殿前に到達すると、社殿の周囲にはコの字型に濠が設けてあり、正面には石橋が架かっていた。

拝殿らしき建物は本瓦葺切妻造で、正面は全面が格子のガラス戸になっている。

拝殿らしき建物の背後には普通の民家のような、しかし、壁が波トタンから一部の土の落ちた土壁、ベニア板まで継ぎ接ぎになっている建物がある。

社殿前に立って、思わず賽銭を奮発して参拝し、殿内を見ると、1対の「市杵嶋姫辨財天」と墨書きされた弓張型の提灯が天井から下がっており、神前幕の奥の棚に社が設置されていた。

この建物は拝殿というより、本殿の覆屋だった。

神前幕で隠れてしまっているが社の左右に石造の何かが置いてあるのが気になる。

覆屋前の石橋の南側の濠にもコウホネが繁殖していた。

それから3ヶ月ほど後、近所を通りかかった折、ここの庭を観たくて再びこの辨財天を訪れた。

庭を見ると、気温は高いとはいえ、秋を迎えたことで、前回来た時とは様変わりしていた。

多くの花は終わりを迎え、紅葉した葉が多くなっていた。

参道を覆屋に向かうと、参道脇の藪で麦わら帽子を被った人物が社内のメンテナンス作業をしていた。

覆屋前で参拝して、戻ろうとすると、その人物が声を掛けてきた。

それは40代くらいの女性だった。

この辨財天がいつからここに祀られているか聞いてみると、戦時中だとのことだった。

この女性は氏子ではないようなので、宮司家の方かと聞いてみたところ、神職ではなく、一般の方で、この辨財天の地主であることが判った。

事情を聞いてみると、東京上野の不忍池弁財天堂と関係があり、空襲に備えて不忍池弁天堂の弁財天像一体をここに避難させたところ、終戦を迎え、不忍池弁財天堂に被害は無く、ここに避難させた弁財天像はそのままここに祀ることになったとのことだった。

不忍池に役小角が祀られていることを知っているか確認したところ、ご存知だったので、ただの素人ではないようだ。

この女性に庭にある植物のことを色々教えていただいた。

ここに不忍池弁天堂からやって来た弁財天は中条遺跡土偶に呼び寄せられたということなのかもしれないと勝手に解釈した。

◼️◼️◼️◼️

不忍池弁天堂から弁財天を呼び寄せた中条遺跡 土偶Bは土偶Aのシリーズが終了したら紹介します。

重原本町 辨財天から南を流れる猿渡川(さわたりがわ)まで180m以内、井戸も寺院も多いこの地域に境内社としては祀られているものの、独立した弁財天が他に祀られていないのはむしろ不思議なことではないだろうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?