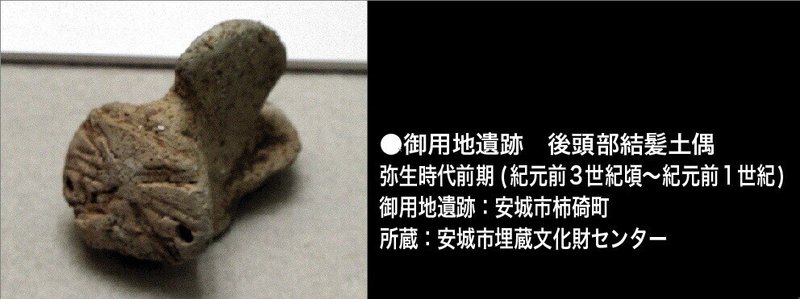

御用地遺跡 土偶 55:木の精ククノチ

南北に流れる鹿乗川(かのりがわ)を南に辿っている時に気になったのが岡崎市大和町の白鳥神社(しらとりじんじゃ)でした。その社名から日本武尊が祀られているのは判っていました。

社頭は東西に延びる道路に面した南側にあって、道路に幟柱が立っており、その10mあまり奥に石造明神鳥居が設置され、その鳥居の正面奥には拝殿が見通せた。

境内には白っぽい砂利が敷き詰められ、表参道の両側は社叢で覆われている。

社号標は道路に面した場所にあり、「村社 白鳥神社 熊野森」と刻まれているが「熊野森」部分は比較的近年に追加して刻まれた稚拙な文字だった。

鳥居の前に立つと、鳥居には既製品ではなく、氏子が糾ったと思われる注連縄が下がっていた。

上記写真で観ると、毛羽立っているように見える。

鳥居の60mあまり先にある拝殿の軒下にも何やら巨大な注連縄が下がっている。

表参道を奥に辿ると、拝殿の10mあまり手前からコンクリートでたたかれた表参道に変わった。

屋根は入母屋造で真新しく、もしかすると、瓦ではなく、現在の東京上野の浅草寺のように、瓦に加工した新鋼板で葺かれているのではないかと思われた。

正面の戸は開け放たれ、巨大な賽銭箱が置かれ、両側の窓は舞良戸が閉めたてられている。

拝殿の右手奥にも鋼板瓦を葺いた社殿があるが、後で調べてみたところ、末社を祀った覆屋らしかった。

拝殿の拝所前に立つと、開口部には、やはり立派な注連縄が下がっていた。

いかにも手造りの注連縄と言う感じで、久しぶりに本物の注連縄を見た感じだ。

注連縄の下で参拝したが、表道路に向けて掲示されていた社務所による石造の『社碑』には以下のように刻まれていた。

所在地 岡崎市大和町字平野百参拾五番地

《御祭神》 伊奘那美命(※イザナミ)

日本武尊

木祖神(※きのおやがみ)

配祀 市杵島比賣命

《由緒》

大正四年四月御祭神伊奘那美命の熊野神社へ御祭神日本武尊の白鳥社が合併され白鳥神社と改称された

昭和二十一年二月御祭神木祖神配祀市杵島比賣命の桑子神社が合併になり現在の白鳥神社となる

熊野神社の由来については不詳である 白鳥社は往古日本武尊御東征の折御駐軍の地で尊の三世の孫大荒田命の後衛が父祖の神霊を奉斎したと傳えられている

桑子神社の由来も不詳である (※=山乃辺 注)

前身が熊野神社であったとは!!

予想外で、土偶と関係のある神と考えている伊奘那美命と市杵島比賣命が祀られていた。

木祖神は初めて遭遇する神だが、この社碑を見た時には木に関わる神であることからイソタケルか、その父親のスサノオの別名ではないかと思ったのだが、調べてみると久久能遅神(ククノチ)の別名であることが判った。

久久能遅神は伊奘那美命と伊邪那岐命の御子神であることから、もともと前身の熊野神社に祀られていたのだろう。

『古事記』では久久能遅神は大山津見神(スサノオの別名)の兄とされ、やはりスサノオと関係があった。

『日本書紀』では山・川・海の次に「木の精ククノチ」として産まれたとされ、その次に草の精・野の精の草野姫(カヤノヒメ)が産まれている。

『古事記』ではカヤノヒメの別名とされている野椎神(のづちのかみ)は縄文土器の装飾のモチーフとして見られる神だ。

『日本書紀』の第六の一書では「木の神たちを句句廼馳という」と記述され、木の神々の総称となっている。

「ククノチ」という語感に何か意味がありそうなのだが、現時点では不明だ。

大山津見はスサノオの別名ともみられるから、久久能遅神はイソタケルの叔父に当たる神とみることもできる。

拝殿内を見ると、中央に机が一基置かれており、その上に置かれた三方に水玉(左)と塩を持った皿が置かれていた。

拝殿奥の渡殿の入り口には紫紺地に十六菊花紋を白抜きした神前幕が張られ、渡殿奥の本殿には鏡、御幣(ごへい)などが輝いている。

渡殿と本殿を外側から眺めると、本殿というよりは本瓦葺(鋼板か)入母屋造の覆屋で、寺院建築に近い建物だった。

脇に植えられている松も枝葉が剪定されており、神社らしくない。

『社碑』から判断するに、本殿脇に祀られている末社の覆屋と思われる妻入の社殿も同じく本瓦葺で妻下は白壁、全体は簓子張り(ささらごばり)の板塀になっている。

常夜灯や狛犬も無く、一見、民家のような雰囲気だが、覆屋前まで綺麗に砂利が敷き詰められており、正面の戸はやはり開口されている。

屋前で参拝して屋内を見ると、拝殿と同じく机と三方が置かれ、紫紺地に五三の桐紋を白抜きした神前幕の張られた奥の棚の上の社前には1対の御幣が置かれ、その奥に注連縄を張った三神形式の神棚が設置されている。

神棚の中央の部屋には鏡が置かれ、向かって左の袋には不明の小さなお札、右側の袋には閉じられた、これも小さな厨子(お札の入れ物?)が納められている。

さらに神棚の両側には1対の雪洞(ぼんぼり)、向かって右側の雪洞の前にも鏡が置かれている。

『社碑』によれば末社は以下のようになっている。

御末社 御祭神

赤口社(※せきぐちしゃ) 石上神(※イソノカミ)

天満社 菅原道眞尊

稲荷社 保食神(ウケモチ)

(※=山乃辺 注)

『社碑』から判断すれば、神棚の中央の鏡が石上神、向かって右の袋の厨子(おそらくお札)が菅原道眞尊、左の袋のお札が保食神だろうか。

赤口社の神は一般に赤口大神とされているから、赤口大神の別名が石上神ということなのだろうか。

一方で、石上神と同名の神社、奈良県天理市の石上神宮(いそのかみじんぐう)の主祭神は布都御魂大神(フツノミタマ)とされ、神体は布都御魂剣(ふつみたまのつるぎ)という剣とされており、「石上神」という名称の神は祀られていない。

そして、石上神宮と赤口神社を同じ系統の神社とする情報は見当たらない。

本殿に配祀されている市杵島比賣命と関係があるのは鹿乗川しか考えられない

ここ白鳥神社の東300mあまりを流れる鹿乗川はちょうど白鳥神社の東部分で開削され、川幅を6mから20mあまりに広げている。

このすぐ下流で、同じ白い鳥だが、白鳥ならぬ、ダイサギ(ヘッダー写真)がエサを探して鹿乗川を歩き回っていた。

◼️◼️◼️◼️

大和町の熊野神社はなぜ、格下の神を祀った白鳥神社の名称に変更したのでしょうか。

一つには、矢作川の西岸に熊野神社が多く祀られていたことが関係しているのかもしれないと思われます。

大和町の神職、あるいは氏子たちは他の地域の氏神である熊野神社と差別化を計ろうとしたのかもしれません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?