赤黒バドラトス(アギト)徹底解説 【これさえ読めば一人前!】

0.はじめに

おつかれさまです、37.4℃(びねつ)です。

普段は、「Blooming Camellia」というビルディバイドの調整チームに所属しており、全国大会である「ディバイドバトル ファイナル」で優勝することを主な目標に掲げ、カード・構築の研究や、試合の練習を重ねています。

そして、先日(2022年9月11日)に全国大会「ディバイドバトル 1stセッション ファイナル」が開催され、その閉幕とともに、ビルディバイドの1stシーズンが終了しました。

気になる私の1stシーズンの結果はというと…

ディバイドバトル 東北エリア 3位(権利獲得は上位2名のため、権利を逃す)

ディバイドバトル 北海道エリア 優勝(権利獲得)

ディバイドバトル プレファイナル 18位(権利獲得枠内)

ディバイドバトル ファイナル 13位

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響や仕事の都合上、参戦を見送ることになった大会が多かったものの、北海道エリア大会では優勝することができ、全国大会への出場の権利を獲得しました。

そして迎えた全国大会「ディバイドバトル 1stセッション ファイナル」ですが、自分の実力不足もあり、13位という結果に終わりました。

ただ、ここまで勝ち上がれたのは、チームメンバーの協力はもちろん、構築の相談や調整に付き合ってくれた他チームの方々や、ビルディバイド仲間のみなさんのおかげです。本当にありがとうございました。

ご存じの方も、そうではない方もいると思いますが、私はビルディバイドを始めた1弾環境から、現在の6弾環境(+Fateタイアップブースター)までの1stシーズン全体を通して、バドラトスデッキ(以下、『火竜のアギト』デッキを指します)しか使っていないのです。(厳密に言えば、公認大会のみならずフリー戦も含めて、使用率99%超)

このこだわりのおかげもあり、バドラトスデッキには精通していると思っています。そのため、ビルディバイドの1stシーズンが終わった、この節目に、バドラトスデッキについてnoteにまとめてみようと思います。

執筆の目的は1つ、「多くの方にバドラトスデッキの魅力について知ってもらいたい」です。

なお、本文については、「ビルディバイドを始めたいけど、どのデッキがいいのだろう」や「バドラトスデッキは使ったことないのだけど、どんなデッキなんだろう」といった、いわゆる「バドラトス見習い」の方々を主なターゲット層としつつ、一方で、「バドラトス駆け出し」や「バドラトス修行中」の方々にも楽しんでいただきたいため、全3部構成になっています。

「バドラトス見習い」の方は「1.バドラトスデッキの特徴について」から、「バドラトス駆け出し」の方は「2.バドラトスデッキの構成と採用理由について」、「バドラトス修行中」の方は「3.バドラトスデッキの環境デッキとの戦い方について」から、それぞれご覧いただけます。それでは、本文へどうぞ。

※本文は全文無料記事となります。

1. バドラトスデッキの特徴について

■火竜のアギトとは

まず第一に注目すべきは、6コストのテリトリーであるということです。1stセッションで使用できたテリトリー全42種類のうち、4コストのテリトリーが7種類、5コストのテリトリーが28種類、6コストのテリトリーが7種類となっています。環境トップと言われている『猟奇と倒錯の居城』を始め、『屠竜騎装 メギドラグ』や『命運の遊戯場』、『陸上戦艦 グラドミラル』、は5コストのテリトリーとなります。ここでカードゲームの基本情報として押さえておきたいのは、カードのコストが高ければ高いほど強力な効果(または高い攻撃力)をもっているということです。このため、前提としては、前述した環境トップと言われるテリトリーより1コスト高い『火竜のアギト』(バドラトスデッキ)はそれらよりも強力な効果を持っていると理解して差し支えありません。

ビルディバイドは、10枚のライフ+ダイレクトアタックの計11点分の攻撃を、対戦相手より先に通すことができたプレイヤーの勝利というゲームです。このため、ライフはこのゲームの根幹であり、その回復は強力な効果と言えます。

ここまでテリトリーカードとしてのアギトの強さについて説明してきましたが、実は、バドラトスデッキの強さは他にあります。

■烈火の逆鱗 バドラトスとは

前述してきたアギトを開放することができるのが、6コストのエースカードである『烈火の逆鱗 バドラトス』です。

注目すべきは、バドラトスの2つ目の効果です。手札から正規のコストを支払って登場させた場合には、最大3コスト分のエナジーを踏み倒すことができます。前述したとおり、「カードのコストが高ければ高いほど強力な効果(または高い攻撃力)をもって」おり、コストを踏み倒すなどして、そのカードを早く使えば使う程にゲームが有利になると理解して差し支えありません。このため、このバドラトスの変換効果(コストを踏み倒す効果)こそがバドラトスデッキの特徴であり、最大の強みなのです。

また、バドラトスの2つ目の効果で踏み倒すことができる「『異相』属性でない、総コスト9以下のユニットカード」がかなり強力であり、以下の2枚がバドラトスデッキにおける切札となります。

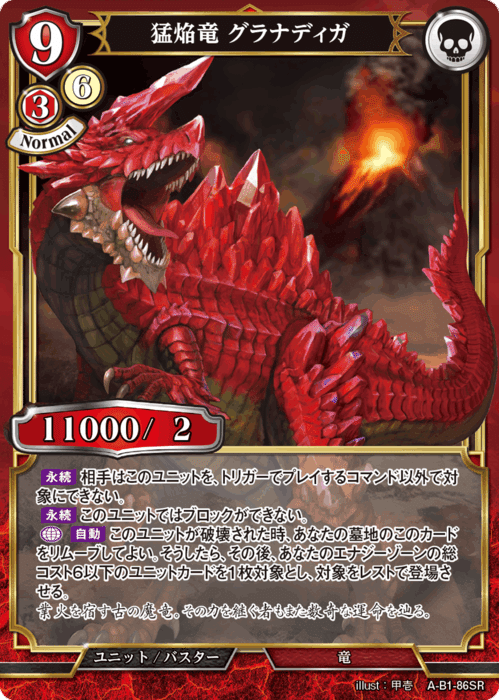

■猛焔竜 グラナディガとは

パワーが11000もある超大型ユニット。

また、バドラトスにも同じ効果があるのですが、「(相手は)トリガーでプレイするコマンド以外で対象にできない」という効果をもっており、相手がクイックコマンドを手札にもっている場合でも、確実に攻撃を通すことができます。遊戯場などのテリトリー効果の対象に選ばれないことも、このカードの強いところですが、アタックの対象には選ばれるので注意が必要です。

さらに、これだけ破壊されにくいユニットにも関わらず、破壊時には自身をリムーブすることにより、エナジーゾーンから6コスト以下のユニットを場に出すことができます。このため、エナジーゾーンのバドラトスをもう一度再利用することができ、次なる大型ユニットをコストを踏み倒して登場させることができます。ただし、破壊時効果によってエナジーゾーンから登場するユニットは、レスト状態で出てくることを知っておきましょう。

■赤焔竜 ゼルヴィオスとは

パワーが9000もある大型ユニット。

また、登場時に総コスト5以下のユニット全てをエナジーゾーンに置くことができるため、大逆転の可能性を秘めた1枚です。なお、自分の総コスト5以下のユニットもエナジーゾーンに置いてしまうことには注意が必要です。

おさらいです。

バドラトスデッキとは、「コストを踏み倒すことで、通常よりも早いターンに強力なユニットを登場させ、そのまま盤面を制圧して勝つデッキ」となります。(とは言え、突き詰めれば、その立ち回り方はかなりテクニックを要するデッキであり、奥が深いです)

序盤から強力なユニットで盤面を制圧するこの爽快感を一度味わってしまうと、もう他のデッキを使うことはできず、結果として、自分も1年間バドラトスデッキを使い続けてしまいました。

次章からは、バドラトスデッキの構成と採用理由について説明していきます。

2.バドラトスデッキの構成と採用理由について

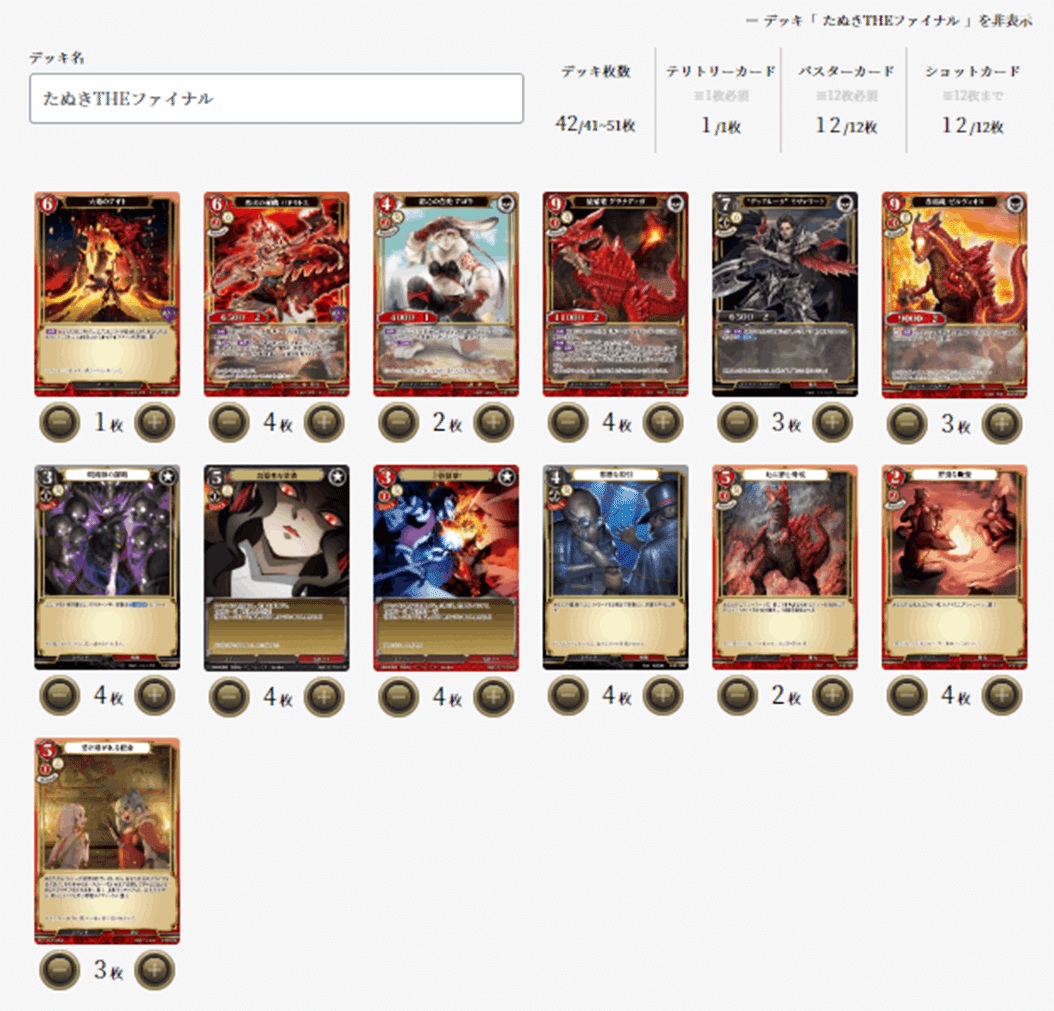

ここからは、1章で紹介したバドラトスデッキの強みを最大限に生かすために作成した、いわゆる「最速グラナディガ」デッキを紹介します。

主な戦績としては、プレファイナルで18位(権利獲得枠内)、ファイナルで13位となります。

このデッキの1番のポイントは、『野蛮な晩餐』を4枚と『受け継がれる使命』を3枚採用しているところです。

■野蛮な晩餐

晩餐は、唱えれば確定でエナジーを1枚増やすことができるコマンドです。

これを唱えれば、本来は早くても4ターン目にしか登場させることができないグラナディガなどの9コストユニットを、3ターン目に登場させること(以後、最速グラナディガと記載)が可能になります。1章でも述べましたが、高コストのカードを早く使えば使う程にゲームが有利になります。

エナジーを増やすカードとしては、他にも『戦傷の伝令 プロッコ』や『燈火の玉兎 ラビアン』がありますが、それぞれ条件が付いているため、確実に1ターン目からエナジーを増やすことができる晩餐を採用しています。

■受け継がれる使命

使命は、テリトリーを開放するために必要なエースカードであるバドラトスを、確実に手札にもってくることができるコマンドです。

ここで確認しておきたいのは、バドラトスデッキは「観測者」でテリトリーを開放する動きがかなり弱いため、テリトリー開放ターンまでには必ずバドラトスを手札にもっておく必要があるということです。なぜ観測者で開放する動きが弱いかというと、テリトリー効果が開放さえすれば使える効果ではなく、7コスト以上のユニットを登場させなければ使うことができないからです。バドラトスであれば、自身の変換効果によりエナジーゾーンから7コスト以上のユニットを登場させられるため、アギトのテリトリー効果を開放ターンに使用することができます。

このような理由からも、使命はバドラトスデッキには必須のカードと言われていますが、3枚ではなく、2枚だけ採用しているレシピが多いです。

なぜ、3枚も採用しているかというと、その理由はマリガンの基準にあります。

マリガンの基準ですが、例外はあるものの、晩餐があればキープ、なければマリガンです。

これは、かなり思い切った作戦かもしれませんが、このマリガンの基準でも適正ターン(晩餐を使用することが前提なので、それよりも1ターン早く)に開放することの再現性を高めているのが、使命の3枚採用です。

厳密には異なるのですが、マリガンを含めて10枚のカードを確認できるため、41枚デッキであれば、4枚採用している晩餐を1枚は確保できると考えます。また、キープあるいはマリガンした後の手札5枚とドロー1回の計6枚で、バドラトスと使命の計7枚のうち1枚は確保できるものと考えます。ドロー1回というのは、例えば、先攻1ターン目に晩餐を使用した場合、最速グラナディガを達成するためには、次の自分のターンには使命を唱える必要があることから、先攻2ターン目の1ドローを指しています。

なお、肝心なグラナディガやゼルヴィオスについても、計7枚採用していることから、同様の理論で開放ターンまでには確保できる算段です。(こちらについては、前述の6枚に加え、最初のエナジー2枚+開放ターンの1ドローの計9枚の中で確保できればいいため、条件を満たしやすいです)

以下では、その他のカードの採用理由について紹介します。

■❝デッドルーク❞ リヴァワート

グラナディガとゼルヴィオスに並ぶ大型ユニット(アギトの効果を誘発できる7コスト以上のユニット)。 ゼルヴィオスと同様に、一度に複数のユニットを除去できることに加え、開放ターンの次の自分のターンには手札から直接登場させることができ、2ターン連続で相手に圧を掛けられるところが強いです。この理由からも、3枚以上は採用しておきたいカードです。なお、手札から登場させるためには黒のエナジーを3つも必要とするので、エナジーの色の管理に注意が必要です。

■細心の白兎 アゴラ

晩餐と同様に、序盤において確定でエナジーを増やすことができるカード。4コストのため、使命とは相性が悪いですが(※)、1ターン目に晩餐が唱えられなくても、アゴラ⇒バドラトスと最速グラナディガを達成できるため、サブプランの確保として採用しています。

また、パワーが4000あるため、相手が1ターン目に出した『天眼銃撃 ナディヤ』(パワー2000)を上から一方的に破壊でき、かつ、その返しの相手のターンに上から一方的には破壊されにくいことも強みです。

貴重なバスターユニット枠のため、採用は2枚に抑えています。

※手札にバドラトスがない場合に最速グラナディガを達成するためには、2ターン目に使命を唱える必要があるため、2ターン目では遅く、1ターン目にエナジーを増やすことが求められます。

■邪悪な取引

バドラトスデッキに限らず、黒を採用していて、青を採用していないデッキにとっては貴重なリソースカードの一つ。

ライフから落ちたバドラトスやグラナディガ、ゼルヴィオスなどの強力なユニットを同時に回収することができるため、4枚採用しています。

■地に潜む脅威

エナジーゾーンのバドラトスを登場させることで、実質的にコストを踏み倒してグラナディガなどを登場させることができる強力なコマンド。

ただし、唱えるとエナジーが1枚減ることから、使用する際は、次ターン以降の動きをしっかり逆算することが重要です。

強力なカードですが、低コストかつ、クイックコマンドで使いやすい取引の方を優先的に採用したいため、採用は2枚に抑えています。

■無慈悲な粛清

どんなにパワーが高いユニットでも、破壊することができる最強のショットコマンド。

『呪われた切札』やその名称ルールの他のカードでも代用は可能です。

■上弦襲撃!

相手の後続の攻撃を防ぎつつ、手札を1枚増やすことができるショットコマンド。

『虚を突く一手』やその名称ルールの他のカードでも代用は可能です。

バドラトスデッキにおいては、テリトリー効果を十分に発揮させるために、デッキの多く(概ね、デッキの4分の1)を7コスト以上のユニットカードで構成する必要があります。このため、デッキに低コストカードが少なく、序盤については一方的に相手ユニットの攻撃を受ける展開になることも多いことから、これを防ぐための低コストのクイックコマンドが有効です。

なお、序盤の相手の攻撃を防ぐ手段として低コストのクイックコマンドが有効なのですが、デッキの枚数的に採用する余裕がないため、ショットコマンドと兼ねているこのカードを採用しています。

■呪術師の謀略

上弦襲撃と同様に、序盤の相手の攻撃を防ぐ手段として優秀な低コストのクイックコマンド。

次章からは、バドラトスデッキの環境デッキとの戦い方について説明していきます。

3.バドラトスデッキの環境デッキとの戦い方について

ここからは、使用者が多い、いわゆる環境デッキ毎に、対戦上で意識することや、注意すべきポイントをまとめたいと思います。なお、プレファイナルの上位者のテリトリー使用率を43%占めた、環境トップと言われている『猟奇と倒錯の居城』の対面については、手厚く説明します。

■対『猟奇と倒錯の居城』

まずは、パワーが11000のグラナディガが破壊される状況をしっかりと理解しておく必要があります。

グラナディガが破壊される主な状況は以下のとおりです。

・相手のライフが居城の効果を使用して12枚以上の時の『邪欲の令嬢 イシュタルテ』からの攻撃 ・・・➀

・相手のライフが居城の効果を使用して8枚以上の時の『血讐のアリア』からの攻撃 ・・・➁

・ショットトリガーとして使用した切札や『念撃弾 レイホゥ』(以後、確定除去と記載) ・・・➂

これら3つの状況を特に意識しなければいけないのが、アギトの開放ターンについてです。

例えば、先攻かつ晩餐などを使用し、3ターン目にグラナディガを登場させたとします。この場合、基本的にはグラナディガでライフは攻撃せず、スタンドしたままターンを終了します。これは、➂をケアした動きになります。せっかく最速で登場させたグラナディガですが、確定除去を踏んでしまった場合、十分な役割を果たさないまま破壊されてしまいます。たしかに、グラナディガの破壊時効果でエナジーゾーンからバドラトスを出すことはできるのですが、次の相手のターンに居城の効果でパワーが上がったイシュタルテや『特派員 レトーラ』に上から一方的に破壊されてしまうため、やはり十分な役割を果たしたとは言えません。

スタンドしたまま自分のターンを終了すれば、元から相手の場にアリアがいる場合を除き、ほぼ100%グラナディガは次の自分のターンまで残って帰ってきます。この次の自分のターンからは、➂は割り切り、➀と➁のケアをしながら、いよいよ攻撃を開始します。

具体的には、「クイックコマンドを手札にもっている」か「グラナディガの横にブロッカーを出す」かの2つのプランがあります。

クイックコマンドについては、例えば、上弦襲撃を手札にもっているとします。この場合、グラナディガでライフを攻撃し、仮にショットトリガーで確定除去を踏んだとしても、グラナディガの破壊時効果で出したバドラトスを、居城の効果でパワーが上がったユニットの攻撃から守ることができます。次の自分のターンに、バドラトスの変換効果で2体目のグラナディガやゼルヴィオスを出すことできれば、明確に優勢といえます。また、上弦襲撃を使用して余った4エナジーで取引を使用し、次なる有効札(2枚目のバドラトスや、ゼルヴィオスなど)を墓地から手札に回収することができれば、早くも勝負ありです。

一方で、上弦襲撃を手札にもっている場合であっても、アリアは単体でパワーが7000あり、居城の効果でパワーが上がったユニットの攻撃からバドラトスを守ったとしても、後続のアリアの攻撃により一方的にバドラトスを上から破壊されるため要注意です。ただし、この場合であっても、取引を手札にもっており、エナジーゾーンにゼルヴィオスがあれば、破壊されたバドラトスを回収し、次の自分のターンにバドラトスの変換効果によりゼルヴィオスを出すことで、改めて場を支配することが可能です。

2つ目のプランについては、例えば、リヴァワートを登場させたとします。グラナディガから攻撃をしますが、確定除去を踏んでしまいグラナディガが破壊されたとします。ただし、破壊時効果で登場したバドラトスの横にはスタンド状態のリヴァワートがいるため、居城の効果でパワーが上がったユニットの攻撃からバドラトスを守ることができます。このため、次の自分のターンに2体目のグラナディガやゼルヴィオスを出すことできます。

また、ショットトリガーで確定除去を踏んでも踏まなくても、リヴァワートでは攻撃せずターンを終了することがポイントです。理由としては、グラナディガが確定除去を踏まなかったからといって、続けて攻撃したリヴァワートで確定除去を踏んでしまいグラナディガが破壊されたとします。破壊時効果でバドラトスを出したとしても、エナジーは使い切っているため、次の相手のターンに居城の効果でパワーが上がったユニットの攻撃からバドラトスを守ることができません。このため、深追いはせず、グラナディガやバドラトスを常に場にキープすることを意識して、ゲームを進めましょう。

また、ゲームを通して、ゼルヴィオスが有効札となります。理由としては、相手の『死の傀儡子 ダイアナス』とその効果で登場した3コストのユニット2体の計3体を、1体で処理しきることができるからです。(ダイアナスについては7コストのため、ゼルヴィオスの効果ではなく、攻撃で踏み倒すことを想定しています)このため、中盤以降も取引で回収するなどして、常に1枚は手札にもっておくことを心掛けましょう。

以上のような勝ち筋はあるものの、やはりダイアナスの猛攻が強力なため、形勢については五分五分といったところです。

■対『略奪の聖骸 サルワスール』

微不利対面。その理由としては、サルワスールがグラナディガのパワー11000を超えてくることなどが挙げられます。自分のターン中であれば、サルワスールは自身のパワー6000にオーラの数×1000がプラスされるだけなので、グラナディガのパワーを下回っていることが多いです。一方で、相手のターン中は『傲岸なる賢者 ネフェルクセス』の起動効果などでパワーが上がるため、容易にグラナディガを踏み倒すことが可能です。このため、場にグラナディガがいたとしても、なかなか勝負に出ることができません。ただし、だからと言ってそのまま攻撃せずにいると、例えば、サルワスールにネフェルクセスがオーラとして付いている場合には、アタックしてもエンドフェイズ開始時にスタンドするため、ヒットの数である2点ずつライフ差が広がっていきゲームを落としてしまいます。このため、勝つためには、どれだけ相手のテリトリー開放時までにライフを削っておけるかがポイントであり、この視点こそが「最速グラナディガ」を生み出したきっかけです。また、中盤においても積極的にライフを攻撃していくことが重要であり、最終的な勝ち筋は、ショットトリガーと手札にもっていたクイックコマンドにより盤面を開けて、バドラトスの「トリガーでプレイするコマンド以外で対象にできない」効果でラストアタックを確実に通すパターンになります。

■対『屠竜騎装 メギドラグ』

有利対面。その理由としては、➀ゼルヴィオスやリヴァワートなどの全体除去のカードの通りが良いこと(デッキに採用されている全てのカードが、コスト5以下であり、パワーが6000以下であることが多い)と、➁グラナディガを破壊することができるショットコマンドが少ないこと(採用されていて、『倫理の枷』)などが挙げられます。

注意すべきポイントとしては、メギドラグ自身に『魂の価値』や『落日の帰還』、『現地改修装備』を唱えた場合、コピー能力を含めてグラナディガと同じ11000やそれを超えるパワーになるため、不用意にメギドラグを攻撃することは禁物です。また、相手の開放ターンの直後など相手のエナジーが全てレストしている時には、ゼルヴィオスやリヴァワートで全体処理することが有効ですが、相手のエナジーが1枚または2枚以上スタンドしている場合は、落日や『痛み分け』で効果をいなされてしまうことも知っておきましょう。

■対『命運の遊戯場』

有利対面。その理由としては、バドラトスとグラナディガが遊戯場の効果の対象にならないことなどが挙げられます。

注意すべきポイントとしては、『千里眼』により『TX-11 重護爪駆 ルルベラ』のパワーがグラナディガのパワーを超えるため、不用意にルルベラを攻撃することは禁物です。また、『魂を賭ける者 ブルーム』を墓地から回収され、使い回されないためにも、なるべくゼルヴィオスの効果でエナジーゾーンに置くことが重要です。

■対『陸上戦艦 グラドミラル』

微不利対面。その理由としては、序盤に相手の攻撃を防ぐ手段が乏しいことなどが挙げられます。バドラトスデッキは高コストユニットが多く使用されており、基本的には序盤から小型ユニットを登場させ、素早く相手を倒すことを目標としたデッキには弱い傾向にあります。このため、上弦襲撃や謀略などのクイックコマンドで、序盤の小型ユニットやテリトリー開放ターンの『リードストライカー クラウディア』の攻撃を防ぐことが重要です。なお、グラドミラルはエナジーゾーンのカードを全て使い切らないと効果が発動しないことから、ゼルヴィオスを、相手のエナジーの枚数に端数をつくることができるタイミングを意識して登場させることがポイントです。(※)具体的には、相手のクラウディアの攻撃を上弦襲撃などでいなした次の自分のターンに、ゼルヴィオスの効果で、クラウディアとその横にいる小型ユニットの計2枚をエナジーゾーンに置くことで、相手のエナジーの枚数を7枚にすることなどが挙げられます。

※グラドミラルデッキは、開放ターンなどを除き、エナジーの枚数を6枚でキープし、6コストのユニットや3コストのユニット×2を登場させることで、エナジーを使い切ることが定石と言われています。

■対『火竜のアギト』

この対面(ミラー戦)については、➀デッキ内の確定除去(切札などに加えて『張り裂ける大地』など)の採用枚数と、➁取引の採用枚数、➂『❝マッドビショップ❞エンダイヴ』の採用枚数が重要なポイントになります。まず➀についてですが、相手よりも多くのターンの間、グラナディガを場にキープできたプレイヤーが勝利となります。このため、グラナディガを確定除去できるショットコマンドを多くデッキに採用しているプレイヤーが有利になります。次に➁についてですが、お互いにテリトリー効果でライフを回復するため、かなりの長期戦になります。このため、終盤においては山札にユニットが残っていないことも少なくないことから、墓地からユニットを回収することができる取引を多くデッキに採用しているプレイヤーが有利になります。最後に➂についてですが、エンダイヴは7コストでパワー7500あり、ゼルヴィオスでもリヴァワートでも効果だけでは除去しきることができません。また、破壊した場合であっても、自分の墓地の取引を使用されてしまったり、あるいは脅威を使用され、エナジーゾーンからグラナディガなどを出される危険性があるため非常に厄介です。このため、エンダイヴを多くデッキに採用しているプレイヤーが有利になります。

プレイの面では、相手のグラナディガを、効果と攻撃により1体で除去しきることができるリヴァワートの使い方がポイントです。ただし、破壊時にはエナジーゾーンからバドラトスが出てくるため、予め場に自分の他のユニット(パワー6500以上)がいると、より効果的です。

4.おわりに

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。

いかがでしたでしょうか。

バドラトスデッキの魅力が少しでも伝わっていれば嬉しいです。

もし、不明な点があれば、気軽にDM(@374binetsu_card)などでご質問ください。

2ndシーズンもよろしくお願いします!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?