中央線のロングシート8両統一について考えよう

2022年3月のダイヤ改正で中央西線の名古屋~中津川間のすべての列車が8両化され、数年後には新型車両315系の8両編成に統一される…というのは周知の事実です。しかし、現在転換クロスシートの車両が数多く活躍しているこの区間をオールロングシートの315系で統一することは果たして妥当なのか、考えてみたいと思います。なお以後特筆のない場合中央西線の名古屋~中津川間を中央線と称します。

ざっくりおさらい

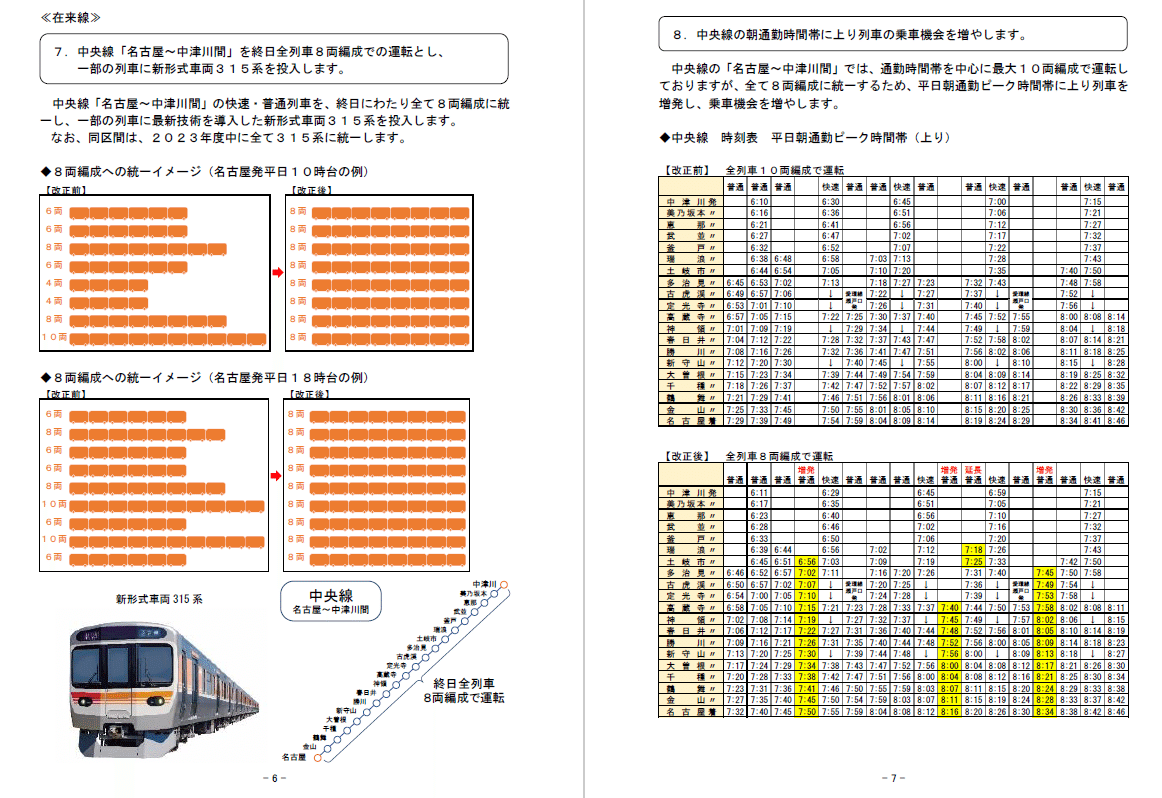

一応念のため、まずは3月改正のプレスリリースを見てみましょう。

https://jr-central.co.jp/news/release/nws003320.html

中央線の部分のみ抜粋しました。要約すると、①今ダイヤから中央線は全列車8両化、②8両化に伴い今まで10両で対応していた朝ラッシュで混雑激化を抑えるため増便、の2点です。その他労働組合のプレスリリースからも情報が出ていたそうで、平日朝に2本ある名古屋から東海道線に直通する岐阜行きは名古屋止まりに、平日土休日とも朝に数本ある南木曽・坂下始発の快速は中津川で運行系統を分断し、快速は中津川始発とするようです(早朝の始発列車の神領始発の松本行きについては明言されていません)。

中央線はどう変わるか

このことから推測できること、1つ目は「大半の編成を8両で固定編成化するのではないか」ということです。左のページにあるように現在の中央線は4両・6両・8両・10両と両数の幅が大きく、また車両もオールロングシートの211系10両からオール転換クロスシートの313系6両、そして大多数を占めている211系と311系を併結した編成と豊富なバリエーション?です。それが8両に統一されることになります。そして、分割併合を伴う中津川以遠からの直通列車の廃止や、武豊線への送り込みの意味合いもあった岐阜行きの廃止ということから、関西線用の車両以外は併結相手を半永久的に固定するのではないか、と考えられるわけですね。

現在は10両の名古屋行きを名古屋到着後6両と4両に分割する運用や、10両や8両の後ろ2両を神領で切り離す運用なんかもありますが、3月からはこれらが一切なくなり、1編成ごとで管理する必要が薄れます。そして、今後増えていく315系は8両固定編成です。もしかしたら関西線用に4両が神領区にも配置されるかもしれませんが、現状は8両固定が増えるとみていいでしょう。どちらにせよ、315系の投入が完了した暁には中央線と関西線の運用はほぼ完全に分離されることになるわけですから、このタイミングで中央線の運用を独立させていてもおかしくないわけです。となれば、今後増備が進んだら315系の運用となるが、当面既存車両で運用するダイヤが当然あるでしょう。そこに211系の8両固定を作って充当させておく方が、置き換えの時に運用を組み直さなくていいですし、効率がいいですよね。なにせ分割併合は行わないんですから。

と、車両運用面で少し考えてみましたが、個人的にはこの8両化にはいくつか疑問があります(懐疑的という意味ではない)。その1つが、現在は日中の多くが6両や4両で運転されており、8両で運転すると増車になるわけですが、それに関して減便がないことです。朝ラッシュの多くが10両で運転されていて、8両で統一すると輸送力不足に陥りかねないので増便します、という姿勢は素晴らしいですが、逆に、日中の多くが6両や4両で運転されていて、8両で統一すると輸送力過剰になりかねないので減便します、という風にはなっていないんですね。これに関して、1つ推測があります。「315系投入完了後の需要見極めのために、先行して8両に統一したのではないか」ということです。

というのも、よく考えてみてください。今後徐々に増えていくとはいえ、まだ315系が6本しかいない次のダイヤ改正で8両に統一する必要はないじゃないですか。8両固定編成といっても、8両編成でほぼ終日運用しているスジに入れるなり、少し工夫すればいくらでも走らせられるわけです。しかし実際には315系運用開始とほぼ同時に8両に統一。これは「全列車8両での旅客流動を見て、315系統一後のダイヤに反映させる」という狙いがあるんじゃないかと個人的には見ています。深読みしすぎかもしれませんけどね。315系の投入が完了すると、全列車がオールロングシートの8両編成になるわけで、今までの中央線とは全く違う運行形態になるわけです。となると、どのような影響が出るかわからない。そこで、先行して8両に統一し、この1年で影響を見て、315系統一時のダイヤに反映させる、という意図があるように思うんですよね。あともう1つ、このタイミングで8両統一したのは、前述した増備が進んでも簡単に運用を置き換えられるように、というのもあるでしょう。

ロングシート8両統一は妥当なのか

では本題に入っていきましょう。今まで両数にも車内にも非常に幅があった中央線を両数も車内も統一するという方針はふさわしいのでしょうか。朝ラッシュには減車、日中には増車となりますし、クロスシートの廃止により長距離利用者にとってはサービス低下となるわけです。ですが私自身はこの方針を支持します。中央線の利用実態を鑑みれば、この方針を採る十分な理由がある、とわかるでしょう。

というわけで中央線の利用実態を詳しく掘り下げていきたいと思います。まずはこちらをご覧ください。wikiから持ってきた中央線各駅の2019年度の1日ごとの乗車人員データをExcelでグラフ化したものです。名古屋駅だけ桁違いに多く他の駅の差が小さく見えてしまうので省略します。ちなみに名古屋駅は215,714人(新幹線含む)です。

このグラフから中央線の利用実態が見えてきます。まず一つ目。乗降人員が10,000人を超えているのが新守山を除く名古屋~高蔵寺の各駅と多治見という点です。つまり、利用者の大半は名古屋~高蔵寺・多治見に集中しており、土岐市以遠の利用者はごくわずかということです。実際、土岐市~中津川の全駅の乗車人員を足しても18,193人にしかなりません。この数値は高蔵寺の20,403人よりも少なく、つまるところ土岐市以遠の利用者よりも高蔵寺1駅の利用者の方が多いわけです。もちろん、利用者のすべてが名古屋へ向かっているわけではないですし、中津川以遠からの直通利用もあるので一概に言い切ることはできませんが、高蔵寺・多治見を境にこれだけ大きな差があることはおわかりいただけたかと思います。

二つ目。利用者の大半を占める名古屋~多治見では快速運転が行われており、新守山・神領・定光寺・古虎渓を通過します。この4駅に注目してみましょう。まず定光寺と古虎渓は利用者が極めて少なく、通過も当然と言えます。愛知と岐阜の県境の山岳区間にある駅なのでこの2駅はいいでしょう。注目すべきは新守山と神領です。神領は多治見とほぼ同じ13,000人台の利用があります。新守山は名古屋~高蔵寺で唯一10,000人に満たない駅ですが、同じ名古屋市内のJR各線の快速通過駅の中では最も利用者数が多いです(8,233人、次点が南大高駅で6,764人)。このように名古屋~高蔵寺はどの駅もそこそこの利用があるということです。

つまり言い換えると「絶対的な主要駅がない」ということなんですね。参考として、東海道線の大垣~豊橋の乗車人員グラフを見てみましょう。例によって、名古屋は除外しています。

駅数が多いので小さくなってしまいました。先ほどの中央線のグラフと比較してみると全く異なることが分かります。中央線は名古屋近辺各駅の利用者が多く、高蔵寺・多治見を境に一気に減っていました。東海道線の場合は、岡崎を境に山間に入るので利用者が減る様子が見られますが、中央線ほど明らかな落ち込みではありませんし、名古屋近辺が特別多いこともありません。逆に周辺の駅と比べ突出して多い「絶対的な主要駅」が中央線にはありませんでしたが、東海道線には岐阜・尾張一宮・刈谷・岡崎など複数挙げられます。

さてこの二点をまとめましょう。「利用の大半は名古屋~高蔵寺・多治見に集中」「名古屋~高蔵寺はどの駅もそれなりの利用がある」。つまり、「中央線は名古屋~高蔵寺の"各駅"の短距離利用が大半を占める」ということです。名古屋~高蔵寺は24km、30分弱の距離です。他線で見てみると、東海道線の名古屋~刈谷が24.4kmで普通列車で30分の距離に当たります。そのうえ駅数もほぼ同じですのでこの両区間をいっそのこと同じグラフにしてしまいましょう。

横に並べると一目瞭然です。東海道線には刈谷という絶対的な主要駅があるのに対し、中央線はせいぜい高蔵寺がやや多いかなぐらいで、東海道線に比べ各駅の利用者が横並びで差が小さいことがわかります。

なぜ各駅の利用者の差が少ないのか

では次に、中央線がここまで各駅の利用が均等に多く、差が少ない理由を考えていきたいと思います。1つは「山岳区間が近い」ということです。東海道線の場合、本格的に山に入るのは上りが幸田付近、下りが垂井付近からです。幸田は名古屋から47.5km、垂井は名古屋から52.1km進んだところです。つまり名古屋からおよそ50kmで山に入るわけです。その一方、中央線は高蔵寺を出るとすぐに山に入ります。先ほど述べたように高蔵寺は名古屋から24km地点、東海道線の場合上りが刈谷付近、下りは木曽川~岐阜付近になります。いかに中央線は山に近いかわかりますよね。山が近いということは平地が少ない。そのためその少ない平地が多数宅地化されているので利用者が短距離に集中するわけです。東海道線の場合、25km圏内でも途中で田畑の中を走る区間がありますが、中央線にはありません。自治体の数で見ても中央線は名古屋市と春日井市の2市だけです。

とはいいながら、この理由は論拠としては弱いですね。結果論である面が否めないからです。その上中央線には大きな需要元である高蔵寺ニュータウンが沿線にありますしね。個人的には東海道線や関西線は古くからの街がそのまま現在も続いている印象ですが、中央線はこうしたニュータウンのように新興住宅地としての印象が強いですね。これが2つ目の理由、「沿線が新興住宅地である」です。まずは沿線都市の人口を見てみると、東海道線は40万近くの人口を持つ都市が岐阜や一宮、岡崎や豊橋など複数ある一方、中央線は春日井市が30万人いるだけですからね。その先は多治見が10万あるぐらいで、中津川7万、土岐5万、恵那4万、瑞浪3万と明らかに人口が少なくなります。これはやはり、古くから東海道の宿場町として栄えた東海道線の沿線地域との違いでしょう。

wikiによれば、一宮市の1960(昭和35)年時点での人口が25万人。一方春日井市はわずか7万人と小さな都市でしたが、その後1970~1980年頃に高蔵寺ニュータウンの開発が行われ一気に人口が増加。1990(平成2)年の時点で26万人にまで成長します。つまり1960年からの30年で19万人が増えたことになります。同じ1990年の一宮市が34万人と30年で9万人増ですから、約2倍の増加ペースです。

もちろん高蔵寺ニュータウンが大きな人口の源であるのは間違いないですが、高蔵寺ニュータウンに限らず、春日井市が新興住宅地である側面があるといえるでしょう。その証拠に、高蔵寺ニュータウンの人口は約42,000人。昭和後期に春日井市が一宮市よりも10万人多く人口が増えていることを踏まえると、この4万人強では少ない。となると春日井市全体が一宮市よりも積極的に開発が行われた、と推測できますよね。こうした新興住宅地の場合、既にある鉄道路線の駅を中心に開発されます。すなわち、先に鉄道の駅があり、そこに街を作ったのが中央線沿線といえます。逆に、先に街があり、そこに鉄道を通し駅を造ったのが東海道線沿線です。中央線のように先に鉄道路線があり、その沿線を開発する方が各駅の利用者数の差が出にくい…というのが重要な点ですが、少々説明が長くなるので省略します。要は計画的に人口を誘致するというところがポイントです。

そしてもう1つ、大きな要因があります。それは「名古屋市内の各駅の利用が大きい」ということです。JRに限らず、東海地方の鉄道路線は大半が都市内の路線と都市と郊外を結ぶ路線は分けられています。名古屋市内は大半が地下鉄で移動でき、地下鉄で名古屋や金山へ出て、そこで郊外への路線に乗り換える、という流れです。ですが、中央線の場合はちょっと異なります。名古屋市内に6駅あるうち新守山を除く5駅で地下鉄路線と乗換ができます。そのうえ市内の路線網は多くが東西を結ぶ路線で中心部を南北に走る路線は桜通線とこの中央線ぐらい。そのため、名古屋~大曽根で完結する市内移動の利用も非常に多いんです。実際私も東海道線は(鉄オタ目的を除けば)一宮や岐阜、刈谷など郊外へ行くときぐらいしか使いませんが、中央線は普段からそこそこよく使いますしね。さらに各駅で地下鉄に乗換ができるということは、逆に地下鉄から中央線に乗り換える利用者も多いわけです。名古屋側に絶対的な主要駅がないのはこのためなんですね。郊外から来た列車がそのまま名古屋市内を縦断するので、行先によってはわざわざ金山や名古屋まで出ずとも大曽根や千種、鶴舞で乗り換えればいいわけですし、そもそもこの区間は名古屋市全体で言えば都心部ですのでこの付近に目的地がある場合も少なくないですしね。

実際、JR東海はこの市内移動の利用の多さについては把握しているようです。その証拠に快速は大曽根まで各駅にとまりますし、名古屋~大曽根は日中の列車間隔が地下鉄並みの7~9分間隔になるようダイヤが考えられていますしね。

ロングシート8両統一に関する考察

さて長々と中央線の利用実態について見てきました。これを踏まえ、本題のロングシート8両統一が妥当かどうかを考察していきたいと思います。先に述べたように、私の結論は妥当である、というものです。妥当であると考える理由として利用実態を見てきたわけですし。

まず、ロングシートとクロスシートのそれぞれのざっくりとした違いです。ロングシートは、座席定員が少なく、立席スペースと車内通路が広くとられている、入れ替わりの多い利用者を一気に捌くための仕様です。逆にクロスシートは、座席定員が多い分立席スペースと車内通路は狭くなっており、あまり利用者の入れ替わりがない長距離列車などに適した仕様です。さて、中央線にふさわしいのはどちらか。これはロングシートが適している、といえます。先に見たように利用の大半は名古屋~高蔵寺の30分圏内で、各駅の利用者に差が少なく入れ替わりも多い。さらに非常に短距離の市内移動の利用も少なくない。となれば、現に211系が多数走っているように、利用者の頻繁な入れ替わりに適したロングシートを採用するのは至極真っ当なことでしょう。逆に東海道線は比較的クロスシートを採用する理由が揃っています。数分で次の駅に着く中央線と異なり、東海道線の快速は10分以上停車せずに走り続ける区間もある。そして利用者が集中する絶対的な主要駅もいくつかあります。

そういえば、山から都会へ向けて走る長距離の列車が、都心側の混雑を理由に基本ロングシートで運転されている路線がほかにもあるんですね。それが近鉄大阪線です。

JR中央線と近鉄大阪線って輸送形態が似てるなぁって思うのよね。

— めいでん (@3307Meiden) December 25, 2021

・都心から30分程度で山間部に入る

・優等列車は山間部直通で普通列車は平野部で完結

・利用者は大半が平野部完結で山間部までの利用者は少なめ

・平野部の短い区間で混雑するので山間部直通もロングシート主体

だれかさんのツイートを引っ張り出してきました。このように近鉄大阪線も中央線と同じような利用実態なんですね(中央線のように市内移動の利用はありませんが)。近鉄大阪線の場合、名古屋から約80kmの中津川よりももっと遠い、五十鈴川から大阪まで、およそ140kmを走破する急行がロングシートで運転されています。長距離を楽に移動したければ特急に乗ってね、という意味合いもあるかもしれませんが、それよりかは桜井以西の混雑のためでしょう。私も何度か急行で大阪へ行きましたが、明らかに桜井から利用者が増えます。特に五位堂と河内国分でどっと乗ってきて、土日の9時台の急行でロングシートでも立席多数になるくらいです。同じ時間帯のクロスシート車運用も乗ったことがありますが、車内の流動が悪く扉付近がとても混雑していた記憶があります。

たしかに、クロスシートの廃止は土岐市以遠からの長距離利用者にとってはサービス低下である面は否めません。いくら名古屋~高蔵寺の利用が多いとはいえ、現状クロスシート併用でやれているんだからできるだろうという見方もあります。これは私も少し思っているところです。朝夕はまだしも、日中はクロス併用の6両で十分な利用なのにわざわざロング8両に統一する意味とはなんだろうか、という点ですね。

まず、8両統一はおそらく「分割併合を廃止したかった」という理由でしょう。例えば315系を6両と4両の2タイプを神領区に配置すれば、日中は6両単独or4両+4両の8両、朝夕は同じく8両と6両+4両の10両というように柔軟な運用が可能となります。しかも4両は関西線でも運用できますし、今後も神領区に残るであろう313系の2両を使えばさらに幅が広がります。しかし実際は8両に統一。8両という両数は「日中には少し多いけど、朝ラッシュを考えるとちょうどいい」といったところでしょう。10両で統一するのは明らかに輸送力過剰ですし、かといって6両だと朝ラッシュに輸送力不足になります。その間を取っての8両だとは思います。

また、東海道線のように、普通に比べ快速が混雑しやすい、といった種別ごとの利用者数の差も中央線にはあまりありません。快速と普通の追い越しは一切なく、全列車が終点まで先着する点と、ここまでで見てきたように、絶対的主要駅がなく、各駅の利用者数が均等な点が理由です。なので、単一両数に統一しても何ら問題はないでしょう。実際、短距離専門の地下鉄は単一両数ですから。

そして、ロングシート統一ですが、「車種も統一したかった」という思惑かと思います。確かに中津川以遠や関西線用に313系は今後も神領区に残りますが、いずれも2両ですから、分割併合を廃止したいとなれば1形式で統一するほかありません。名鉄2200系のように同一編成内にロングとクロスを両立させるのも不可能ではありませんが、何度も述べているように長距離利用者の割合は少なく、わざわざそこまでしてクロスシートを用意する必要が薄いと判断したのでしょう。

JR東海も、日中に輸送力が過剰となるのはおそらくわかっていると思います。そのうえで、車種と両数の統一による手間やコストの削減をとったのでしょう。1形式で統一すれば保守的には複数形式用に別々の機器を扱う必要がなくなりますし、その他にも多くのメリットがありますからね。

まとめると

非常に長々と書きましたが要はこういうことです。

「中央線は名古屋~高蔵寺の短距離利用が大半だからロングシートで固定編成化するのは合理的」

ということです。

いっそのこと中央線を都市内の地下鉄路線と考え直すとしっくりくるかもしれません。名古屋~高蔵寺が地下鉄区間で、高蔵寺以遠は相互直通運転している郊外への路線、といった風に想像すれば、ロングシート8両編成のみでも何ら違和感はありませんよね。実際の利用実態はそれに近い形なんです。だからこそ、315系で統一しちゃってもいいよね、というお話でした。長々とお付き合いいただきありがとうございました。

おまけ

315系8両統一は合理的である、と書きましたが、やっぱり鉄道オタク的にはさみしいですね。中央線は編成ガチャ的なところもあり、211系ロングシート8両の次に元セントラルライナー車6両なんてこともザラにあり、次に何が来るかなという楽しみもあったので、そういった面白さが消えていくのは残念です。なにより個人的には313系の撤退が一番残念です。私は313系が(音的な面で)非常に好きなので、一番よく乗る中央線で走らなくなるのはさみしいですね。残り数年でいろいろ記録しておく必要がありそうです(でも新型車両は楽しみですけどね)。