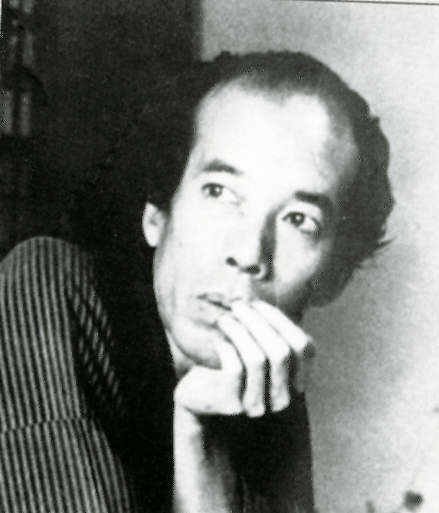

直木 三十五

直木 三十五(なおき さんじゅうご、1891年(明治24年)2月12日 - 1934年(昭和9年)2月24日)は、日本の小説家である。また脚本家、映画監督でもあった。現在、エンターテインメント系の作品に与えられる直木三十五賞(通称「直木賞」)は、彼に由来する。

「直木」は「植」の字を分解したもので、「三十五」は年齢を元にしたものである。31歳のときに直木三十一の筆名で『時事新報』に月評を書いたのが文筆活動の始まりで、以降誕生日を迎えるごとに「三十二」、「三十三」。

34歳の誕生日を迎えた時、本人は「直木三十四」と書いた。しかし、編集者が勘違いから「直木三十三」と書き直してしまい、当の「直木三十四」はそれを訂正することはせず「直木三十三」を使っていた。しかし「三十三」は字面が良くない、あるいは「さんざん」と読むことができたり「みそそさん」と呼ばれることを本人が嫌ったようで、直木三十五と名を改めた。

それ以降は改名することはなかった。理由は「三十六計逃げるに如かず」と茶化されるのが嫌だったからだという。また菊池寛から「もういい加減(年齢とともにペンネームを変えることは)やめろ」と忠告されたからだとも言われている。

他に竹林賢七などの筆名もある。

直木の「タニマチ」医師、薄恕一

直木の母方の叔父の親友が、相撲界でパトロンを指す「タニマチ」の語源となった医師薄恕一である。 薄の経営する大阪谷町六丁目「薄病院」に、病弱な直木は幼稚園児のころから通院。19歳のころにはアルバイトで学費も稼ぐなど、物心両面で世話になっている。 このため、直木は作家となった後も薄への感謝を忘れず、自叙伝「死までを語る」で、「薄恕一氏の紹介で、小学校の代用教員になる事になった。」「殆ほとんど育つか、育たぬか分らなかった私が、とにかく、四十三まで、生きて来られたのは、この人が居られたからである。」と綴っている[4]。 また、薄は、直木の弟「清二」の名づけ親にもなっている。

直木とマキノ省三

直木は三十三と名乗っていたころ、マキノ省三の家に居候していた。当時中学生だったマキノ雅弘は、なぜ直木が家にいるのか分からなかった。マキノ雅弘は、「小学校三年までしか学校に行っていない父が、直木が早稲田中退というだけで、しかも在学中には自分がファンだった澤田正二郎と同級だったということもあり、直木のことをよく聞いて居候させていたのだろう」と語っている。

このころ直木は朝から晩まで着物をぞろりとひっかけるように着て、マキノ雅弘をつかまえると「おい、マサ公」と決まって用をいいつけた。金もないのに「スリーキャッスル(煙草)を買ってこい」といい、「おっさん、金がない」と答えると「盗んで来いッ!」と怒鳴るような人物だった。マキノ雅弘は「生意気ながら、早稲田大学中退程度で大した人だとは思わなかった」と語っている。

直木は1925年(大正14年)に菊池寛を頭に連合映画芸術家協会を設立して映画製作に乗り出した。

資金は全てマキノ省三に出させていた。映画人からは「作家ゴロ」「映画ゴロ」と陰口をたたかれ、マキノ雅弘は「直木三十五って男は活動屋のブローカーになり下がった奴で、金が欲しいだけで何も書かない作家だ」と人から教えてもらったという。1926年(大正15年)の『山賊』はマキノプロの施設と資金で撮り、直木はただタイトルを出すだけで金を取っていた。マキノ雅弘は「文芸作家協会員と言う人達は、恥ずかしいということを知らない人たちばかりだと真面目に思ったものである」と述べている。

直木はのちに「大衆文芸同人」と名を改め、連合映画芸術家協会と同じ陣容で『野火』を製作。マキノ雅弘は「大衆文芸同人も聯合映画芸術家協会も、相手は活動屋だとタカをくくって食い物にしていたようだ。連中に振り回されて、マキノは、せいぜいどっかの雑誌屋の宣伝のための映画を客に見せていたのではなかったろうか」としている。

片岡千恵蔵は直木の紹介でマキノに入社するが、直木が初めて脚本を書いたのが千恵蔵主演の『烏組就縛始末記』であり、以来直木と千恵蔵はくっつきすぎていて、マキノ省三は千恵蔵をやや敬遠していた。

千恵蔵は翌年マキノを脱退するが、マキノ雅弘は「今こそ云えることだが、直木という男は三十五になるまでマキノから銭だけ取って何もしなかった人であり、そんなタカリ専門の男からの個人的な紹介であったことが---当然ながら最初からマキノの不信感を買うことになり---千恵蔵の不幸であった」とこのスタアの脱退について語っている。

マキノプロの大作『忠魂義烈 ・實録忠臣蔵』は当初直木がどうしても原作を書かせろと云って聞かず、結局は一行も書けなかった。そこでマキノ省三は直木と連合映画芸術家協会からこの作品を切り離すため「實録」と銘打った。直木に反感を持っていたマキノ夫人の知世子もこの「實録」には喜んで協力している。マキノ省三が失火の後病臥しても直木は見舞いもなく、撮影所からぱったり姿を消した。

マキノ雅弘は「当時の私たち若いマキノの連中は、とにかく衣笠貞之助、伊藤大輔、二川文太郎、井上金太郎らの先輩に追いつけ、追いつけで、現場で走り回り、がんばったものだった。机の前で字を書いてホンを作り、映画や芝居の河原乞食---つまり私たち---をおだてて金儲けをし、偉くなられた『芸術家』の先生とは同じ志を持たなかった。少なくとも、『芸術』とは読むもんで、見るもんじゃないと私たちは思った」とし、「直木賞ができたときには何やこれと首をかしげた、直木三十三から三十五になってもついに彼の名作らしいものを全く知らなかった愚かな私は現在も続いている直木賞に、いったいどんな値打ちがあるのかと首をかしげずにはいられないのである」としている。 ウイキペディア

今どき文学は電子書籍で読むのか、それとも「鬼滅の刃」漫画オンリーなのか

直木三十五と芥川龍之介に由来する各、賞は「文藝春秋」社の必須項目で、その創設者、菊池寛が映画撮影現場だろうと思われる古い写真を直木と一緒に映ったのを、どこかで見たことがある。そんなことをここで詳細に説明したところで誰も歓ばない。

そもそもこのテーマが文学と農村(棚田風景は都会の一部)にしただけでも、人々は逃げ出した。否、そんなことは充分承知していたので、驚きもしないが、その見事さには感服するしかなかった。

何故だろう~、というクエスチョンをするまでもなく、SNSネットの世界は、まったくデジタル世界を構築し、おのずとITというように、インフォメーション(情報)を基幹としたコンテンツであるから、むしろ私の問いが、お門違い、というものだった。ではなぜ敢えて、そこにテーゼをするかといったら、一昔前のメディア(新聞テレビ)ならば、社会と地域の情報がアナログ的に配信されていた。具体的に分離説明すると難しいので、70、80歳の老世代でも判り易いニュースがそこに書いてあった。いまネット記事には老親が読む記事もなく、相乗して「マイナ」例のように、それを知らない世代層の格差が増大した。

では今はないかといったら、50年前と同じにレイアウトされた新聞は売っている。だけと、「それだけで生活できない」古紙増産屋に変じてしまって、それを社会は助けないし、過去にあったコンテンツの栄枯盛衰の単なる一断片でしかない。

そのことをここ数日、書いていて、そのことがもっともよく出ているのが「農村農家」と、その従事者の日々であり、また、このSNS界隈においては、ほとんど、また全然といっていいほど話題にならないし、又、その農民自体が発信しない。いや、ないことはない。昨日今日と、それに類する項目を当たってみると、きれいにレイアウトされた農業ページで書かれている。どういうわけか、その99.9%が女性。

それをみて思ったのは田園調布、上野毛、当たりの超高級住宅地の一角でキャベツを育てた、風の記事になっている。やり方いろいろで、そうした方がアピールするのだろう。だからそれは「SNS的オーガニック野菜」なんだろう。

今も昔も国の生命線は「食」であり、人口当たりの食量自給率は算出されており、それによって農政が行われている。先日書いたTPPは、そのボーダーラインの駆け引きで、各国がせめぎ合うという難しい問題をはらんでいる。

だからそれはSNS上でなくアナログニュースで読むべきで、担当官僚閣僚が仕事でやる、と社会はおもっている。表面上はそうであっても、住んでいる町、村、には田畑風景(大都市は別の機能がある)が展開し、綺麗に整理されている田んぼは、農家の主人が農協に借金してた買ったトラクターで整地している。のどかな田園風景は、日本全国農業者の尽力によって維持保守されている。また、稲刈りの終わった田は、多量降雨国日本の隠れた貯水槽になっていて、非常事態堤防決壊とは別に、日本の国土を守っている。それが日本全国に見られるというのは、やはり江戸時代よりの政治力なんだろう。

そんなことはネットに載らないし、ましてそれがZ世代であったとしても、農業後継者、としての話しにならないだろう。

昭和の大むかし、この農家が繁忙で人手が足りない、という観点から農家籍の子供は、それを理由に、早退が許された。といっても、それをやると、家が農家だ、というのがバレてしまって、誰もその特典を使おうとはしなかった。

おそらくその防御意識は今も健在で、「農家」であることを公けにしないという意識が心の片隅にわだかまっているように思う。

ひるがえって、その農家の基礎は家督伝承であって親子三代に継ぐ、というスタイルと思われたが、昨今、この分野の先鋭化が進化し国家レベルの教育が必要で、大学や製薬研究所の専門分野に移行している。となると益々、古来より農業従事者が衰退し、いずれの近い将来に、食量自給率が問われなくなり、比例して総人口激減という現実に、国土がますます荒む、という未来系は誰も口にしたがらない。

その結果がSNS界隈のyoutube現象、右も左もスタートアップという、まさにバーチャル仮想をスマホ世界に封じ込めるのが、もっとも先端だと、やはり思ってしまうのだろう。その農家に未来はない。のか?

※理由が判明した。治安維持法、国体や私有財産制を否定する運動を取り締まることを目的として制定された日本の法律。 1925年に治安維持法として制定された。その後、1928年6月29日公布の緊急勅令で修正が加えられた。さらに1941年にも全面改正され、1945年10月15日に廃止された。 ウィキペディア

大正 14年法律 46号。大日本帝国憲法体制下で,思想運動,大衆運動弾圧の中心にすえられた法律。 1924年6月に成立した加藤高明内閣 (→護憲三派内閣 ) は,大正デモクラシーの要望に譲歩して 25年3月に普通選挙法を成立させたが,これに反対する枢密院工作として治安維持法を同時に成立させた。 22年に審議未了となった過激社会運動取締法案や,23年の関東大震災時に緊急勅令として公布された治安維持令などを集成して,「国体ヲ変革シ,及ビ私有財産制度ヲ否認セントスル」結社や運動を禁止するため違反者に懲役 10年以下の実刑を科した。さらに 28年の田中義一内閣は緊急勅令で法改正を行い,「国体変革」の罪には死刑をも適用することにした。さらに 41年には予防拘禁制の導入などの改正があり,最初7条だった治安維持法は 65条にもなった。この法の最初の適用は,25年 12月~26年4月の学連 (全日本学生社会科学連合会) 事件だが,第2次世界大戦後の 45年 10月に GHQ指令で廃止されるまで,社会主義運動や労働運動はもちろん,思想,学問,言論,表現など一切の自由への過酷な弾圧の法的根拠として,処断者は数万人にも及んだ。

(ブリタニカ百科事典)

とっくに廃止された法律だが、その残滓は容易に消すことはできない。因果関係を明確にすることはできないが、農業従事者が広く社会に発言しない背景が、それで理解できる。 11/12

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?