西田 幾多郎の哲学

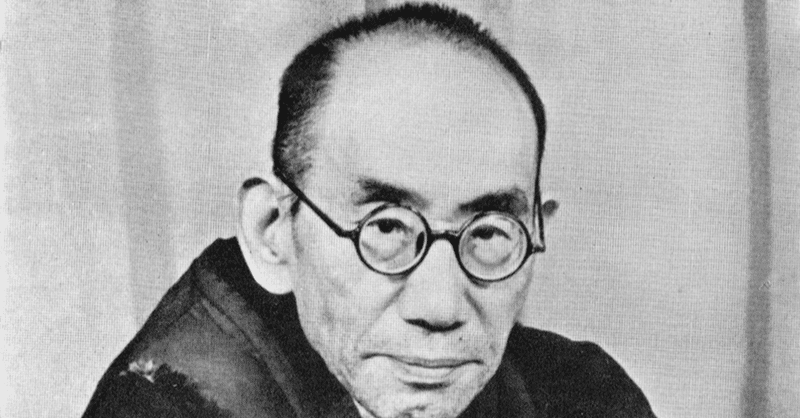

哲学者 西田幾太郎 2021年07月01日記事

西田 幾多郎(にしだ きたろう、1870年5月19日(明治3年4月19日) - 1945年(昭和20年)6月7日)は、日本を代表する哲学者である。著書に『善の研究』など。京都大学名誉教授。京都学派の創始者。学位は文学博士(京都大学・1913年)。

加賀国河北郡森村(現在の石川県かほく市森)に、西田得登(やすのり)、寅三(とさ)の長男として生まれる。

西田家は江戸時代、十村(とむら)と呼称される加賀藩の大庄屋を務めた豪家だった。若い時は、肉親(姉・弟・娘2人・長男)の死、学歴での差別(帝大における選科〔聴講生に近い立場〕への待遇)、父の事業失敗で破産となり、妻との一度目の離縁など、多くの苦難を味わった。そのため、大学卒業後は故郷に戻り中学の教師となり、同時に思索に耽った。その頃の思索が結晶となった『善の研究』(弘道館、1911年1月)は、旧制高等学校の生徒らには代表的な必読書となった。

哲学への関心が芽生えたのは石川県専門学校(のちの四高、石川県金沢市)に学んだときのことである。

ここで古今東西の書籍に加え、外国語から漢籍までを学んだ。金沢出身の数学の教師であり、のちに四高校長などを歴任した北条時敬は、彼の才能を見込んで数学者になるよう強く勧めた。

また、自由民権運動に共感し、「極めて進歩的な思想を抱いた」という。だが、薩長藩閥政府は自由民権運動を弾圧し、中央集権化を推し進める。そして彼の学んでいる学校は、国立の「第四高等中学校」と名称が変わり、薩摩出身の学校長、教師が送り込まれた。

柏田盛文校長の規則ずくめとなった校風に反抗し学校を退学させられるが、学問の道は決して諦めなかった。翌年、東京帝国大学(現在の東京大学)選科に入学し、本格的に哲学を学ぶ。故郷に戻り教職を得るが、学校内での内紛で失職するなど、在職校を点々とする。

自身は苦難に遭ったときは海に出かけることで心を静めたという。世俗的な苦悩からの脱出を求めていた彼は、高校の同級生である鈴木大拙の影響で、禅に打ち込むようになる。

20代後半の時から十数年間徹底的に修学・修行した。この時期よく円相図(丸)を好んで描いていたという。その後は、哲学以外にも、物理・生物・文学など、幅広い分野で、学問の神髄を掴み取ろうとした。京都帝国大学教授時代は18年間教鞭を執り、三木清、西谷啓治など多くの哲学者を育て上げている。

太平洋戦争中の晩年、国策研究会において佐藤賢了と出会い、佐藤から東条英機が大東亜共栄圏の新政策を発表する演説への助力を依頼される。

「佐藤の要領理解の参考に供するため」として、共栄圏についてのビジョンを著述し、『世界新秩序の原理』と題された論文を書き、東条に取り入れられることを期待したが、内容があまりにも難解だったことや、仲介をした人物と軍部との意思疎通が不十分だったため、東条の目には触れず、施政方針演説には、原稿での意向は反映されなかった。後に和辻哲郎宛の手紙の中で「東条の演説には失望した。あれでは私の理念が少しも理解されていない」と嘆いていたという。

神奈川県鎌倉市姥ケ谷の自宅にて、尿毒症により急逝、北鎌倉の東慶寺で葬儀が行われた。法名は曠然院明道寸心居士。その際、鈴木大拙は、遺骸を前に座り込んで号泣したという。

思想

西田の哲学体系は西田哲学と呼ばれる。

郷里に近い国泰寺での参禅経験(居士号は寸心)と近代哲学を基礎に、仏教思想、西洋哲学をより根本的な地点から融合させようとした。

その思索は禅仏教の「無の境地」を哲学論理化した純粋経験論から、その純粋経験を自覚する事によって自己発展していく自覚論、そして、その自覚など、意識の存在する場としての場の論理論、最終的にその場が宗教的・道徳的に統合される絶対矛盾的自己同一論へと展開していった。

一方で、一見するだけでは年代的に思想が展開されているように見えながら、西田は最初期から最晩年まで同じ地点を様々な角度で眺めていた、と解釈する見方もあり、現在では研究者(特に禅関係)の間でかなり広く受け入れられている。

最晩年に示された「絶対矛盾的自己同一」は、哲学用語と言うより宗教学での用語のように崇められたり、逆に厳しく批判されたりした。

その要旨は「過去と未来とが現在において互いに否定しあいながらも結びついて、現在から現在へと働いていく」、あるいは、鈴木大拙の「即非の論理」(「Aは非Aであり、それによってまさにAである」という金剛経に通底する思想)を西洋哲学の中で捉え直した「場所的論理」(「自己は自己を否定するところにおいて真の自己である」)とも言われている。

そこには、行動と思想とが言語道断で不可分だった西田哲学の真髄が現れている。論文『場所的論理と宗教的世界観』で西田は「宗教は心霊上の事実である。哲学者が自己の体系の上から宗教を捏造すべきではない。哲学者はこの心霊上の事実を説明せなければならない。」と記している。

西田は思想輸入的・文献学的なアプローチを取らず、先人らの思考法だけを学び独自に思想を展開させたがゆえに、彼の著作は一見すると独創的で難解である。しかし、禅の実践から抽出された独自の学風は文献学者、「哲学学者」への痛烈なアンチテーゼでもありえよう。一方、田辺元や高橋里美などから西田哲学はあまりにも宗教的であり、実践的でないという批判がなされた。

デビッド・A・ディルワースは西田の作品分類を行った際、この著には触れていなかったが、西田幾多郎は、その著書【善の研究】にて―経験・現実・善と宗教―について触れており、その中で思想・意志・知的直観・純粋な経験に思いをはせることが最も深い形の経験と論じている。この著書の主テーマは‘すべての経験において調和を渇望する東洋の英知の真髄に基づいている。

1870年5月19日生 死没 1945年6月7日(75歳没)日本の旗 日本・神奈川県鎌倉市

時代 20世紀の哲学

地域 日本哲学 学派京都学派 西田哲学 研究分野 禅、倫理学

形而上学、存在論、認識論 主な概念 場所的論理 絶対無

絶対矛盾的自己同一 ※ウィキペディア資料

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?