動機づけ面接のプロセス3 引き出す

「福祉現場で役立つ動機づけ面接入門」No11

こんにちは。今日は、暖かくなりそう。

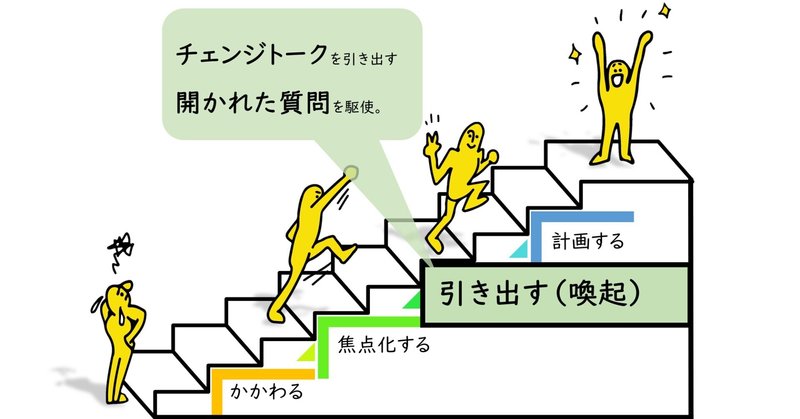

今日は、動機づけ面接のプロセスの3つ目、それは、引き出す(喚起)です。

相手の両価性を区別する

まずは、会話の中に出ている両価性に気づく。そして、チェンジトークと維持トークの2つに区別する。クライエントの話の中には、この2つのトークが入り混じるといいます。

想像つきますよね。例えば、

「運動したいんだけど(チェンジトーク)、時間がないんだよなぁ(維持トーク)」

まずは、敏感にその2つのトークを聞き取り、区別する。もちろん、区別したら、チェンジトークを引き出していく。もちろん、そこでは、説得しない。「運動した方がいい!!」とか言わない。代わりに、チェンジトークを増やしていく。

開かれた質問

それには開かれた質問が良いといいます。開かれた質問とは、相手が「はい」か「いいえ」で答えられない質問。より具体的に相手の興味関心にフォーカスしていく。

本書では、開かれた質問の4つのパターンが紹介されています。例えば、「息子が宿題をやろうとしないし、私が教えるって言っても、スマホで遊んでいるだけ」というクライエントに対して、次のように質問する。

1.変化の願望について

「お母さんとしては、どのような変化が望ましいですか?」

2.変化する能力について

「現状をよくしていくためには、どのようなことが可能でしょうか?」

3.変化する理由について

「スマホとの付き合い方を変えていきたい理由を教えて下さい」

4.変化の必要性について

「スマホとの付き合い方を考えていくことは、どのくらい必要ですか?」

また、4の必要性について、あるいは、重要性について、スケーリングクエスチョンをするのも良いとされます。飛び道具的に。例えば、

「スマホとの付き合い方について、どのくらい必要だと思いますか?0を“全く必要ではない”、10を“最優先で必要”だとしたら、どの辺り?」

みたいに。重要度によって更に突っ込むか考えていく。ただ、ここは、経験上、あまりにも最初からスケーリングすると軽い感じがするので、やはり、先ずは、かかわって、焦点化する。ステップです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?