東日本大震災を忘れない(5)-想い出返し隊、福島県南相馬市へ

こんばんは。今日もお疲れ様です。

大震災で亡くなられた方々に対し、心より哀悼の意を表するとともに、

ご冥福をお祈りします。

民主党最初のボランティア隊派遣は、地震発生から1週間で国会議員団、2週間で議員秘書や民主党に連絡してきた一般の方々の混成チームで出発させたのですが、実は日本人は熱しやすく冷めやすく、当初は抽選しないといけない位希望者が殺到していたのに、運ぶ観光バスの調達が進んだせいもありますが、1か月も経たないうちに、設定した参加枠に対して希望者が激減してしまい、4回目だったか5回目のボランティアに自分も参加することにしました。

参加した内容は、すぐに当時のブログにアップして、党内関係者にはアピールしてそれなりに参加者はまた5月以降盛り返してきたのですが、バスのチャーター費用は党運営費から高橋衆議院議員が調達してきてくれたのを、公開してはいけない、というルールでした。

理由は、党運営費の大部分は政党助成金、つまり税金から出ており、それを勝手に使うな、という批判が出るから、ということでした。

・・・被災地支援のために税金を使うことのどこがいけないのか、むしろ堂々とアピールすべきではないかと思いましたが、そこで議論していても先に進めません。

2011年4月22日(金)、福島県南相馬市へ行ってまいりました。

朝から現地でボランティア活動を行うため、仕事を速攻で終え、いったん自宅に戻って着替え、夜の11時にまた議員会館に戻ってきて集合です。

寝台バスではなく、普通の座席ですので背中が正直きつかったです。

また現地入りしたらトイレを借用するのも食事を摂るのも周囲に配慮しなければいけませんので、途中羽生SAと安達太良SAでトイレ休憩を取り、車中で朝ご飯を食べます。

永田町のLAWSONで買ったおにぎりです。

東北自動車道を福島で降り、そこから太平洋側へ向かいます。

福島市内を走ってる限りは、震災の大きな爪痕は目にはつきませんが...。

福島市から、相馬市に向かう道の先に電光掲示板があり、

福島第一原発30km圏内立ち入り禁止、と表示されてます。

南相馬市に向かう山中では携帯も圏外になってしまいますが、南相馬市ではSoftbankでさえもアンテナが立つので、iPhoneで現在地を確認できます。

(当日追記)

福島県は、漁港が少ないですが堤防も作ってなかったため、その平坦な陸地部分がほぼ無防備のまま、大量の津波に襲われました。

宮城県と比べて浸水面積は少なかったものの、犠牲率は同等で、南相馬市は福島県で最大の650人が津波に飲まれて命を落としました。

(追記ここまで)

目的地に向かう前に、バス会社から派遣されたプロの運転手さんが、緊急車両しか通れない箇所をぐるっと回ってくれます。

上のiPhone画像では自分の居る青丸の地点から、北上します。

Google mapで表示すると、松川浦のあたりになります。

地図の左手南北に通る黄色の6号線の一本右側の道を南から北上し、マリーナを超えたあたりにあるLAWSONの店舗が、復旧されずに放置(放棄?)されてました。

現在のGoogle Mapで確認すると、こちらのお店は無事復旧していました!

座席の反対側だったのでうまく状況が現わせてませんが、道路上に巨大な漁船がでん、と乗ってるので、車内騒然となりました。

最寄のマリーナから100メートル程度の距離ではありますが、船舶が通常ありえない場所に散見されます。

がれきの中に、建物の土台だけ残ってるのが見えます。根こそぎ持って行かれのでしょう。

海岸に一番近い道では、船舶ではなくトラックや乗用車が山積みになってました。

映画でも、こんな形に潰さないだろう、という形状で潰れてる車の山を見て、思わず絶句してしまい、近くで撮影することができませんでした。

バスはこの後南に進路を戻し、南相馬市に向かう途中、道の駅そうまに到着です。

道の駅は閉鎖されており、支援物資を一時的に搬入しておく場所に使われているそうです。

福島市を離れてから、ずっとWiMAXはつながりませんでした。

Softbankは、市街地ではほぼOKだったので、ツイッターは携帯でやってました。

この日の訪問場所、南相馬市鹿島区役所に到着です。

役所の職員さんが、帽子を配ってくれます。小雨がぱらついてたので、傘は持ってきたのですが、作業中重宝しました。

民主党のボランティア一行の他、個人でもボランティアにやってくる人々がおり、一緒に受付します。

立ち話してて、一部の人は新潟県から来てると教えてもらいました。

新潟地震のときに被災してボランティアの人に助けてもらったので、今度は恩返しだそうです。

民主党の一行は、団体名を公表しない事としてましたので、グループ内でメンバーが判るよう、ゼッケンをします。

現地では「黄色いゼッケンをつけた方々〜」と呼ばれてました。

他の人達より早く来て、東京に帰るために他の人達より早く失礼しますのでね。

マスコミ関係者らしき人は全く見当たらないので、そこまでする必要はなかったかも知れませんが。

この震災で、日本のマスコミおよび日本人ジャーナリストは、売れるような扇情的な記事が書けない限り、現場に足を踏み入れることは絶対にしない人種なのだということがよく判りました。

早速作業にとりかかります。

前日になるまで、作業内容は確定せず、何もなければ瓦礫を撤去した後の清掃を手伝うつもりでしたが、役所の方からお願いされた作業がありました。

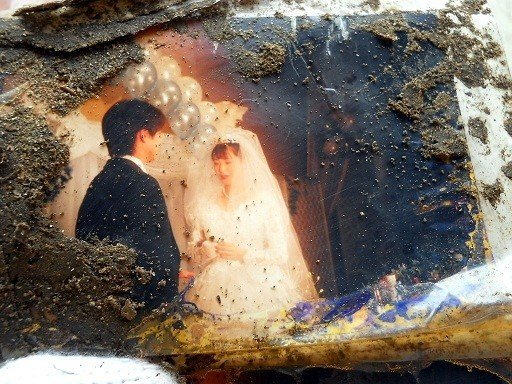

自衛隊や警察の方が、行方不明者を捜索したり、ボランティアが瓦礫を撤去する作業を手伝ってる最中に、津波で流された書類やら写真アルバム等の

品を拾い集めてくれ、それが大量に役所に届けられてました。

役所の倉庫が、それでほぼ満杯になってしまっていました。

これがもし海外なら、瓦礫と一緒に処分されてしまうのではないかと思いますが、日本はちゃんと拾っておくんです。

乾燥させ、泥を落とし、紙をやぶかないように慎重に作業を進めると、披露宴の写真とかが出てきます。

完璧に綺麗にする時間的余裕はないのですが、作業の済んだ写真は展示資料館で陳列し、地元の人が見つけた物品は所有者か関係者に渡されます。

こちらの写真はもろに水に浸かってたらしく、ブラシを使うと紙が破れてしまうので、軍手の布地で慎重に慎重に泥を拭いました。

パソコンのインクプリンターから印画された分は、インクが水溶性なため、こすっても拭いてもインクが崩れてしまうので、それらは断念せざるをえませんでした。

披露宴の写真は、台紙に収められたり、カバーがかけられてたりするので、泥をかぶっても復旧可能でした。

それだけ、大事にとっといてあった、思い出の品、という事ですよね。

小雨も途中で上がったので、広場に広げて乾燥させていたら、現地の人達が通りがかって、「あ、○○の××ちゃんだ」と写真がその場で特定できたものもありました。

でも、その××ちゃんが無事に生き延びているのか、それとも津波の犠牲になってしまったのか、まだ行方不明なのかは、聞くことができませんでした。

その人達が、そう言ったきり、じ~っとその写真を見つめているので、たぶん無事ではなかったのでしょう。

現地で合流した一般ボランティアの人も含め、総勢50名程でまる半日作業したので、倉庫にいっぱいだった物品が、全部片付きました。

住所・氏名等個人情報が記載されてる書類は、展示館ではなく警察に持ち込まれて対応してもらいます。

1日ずらしてたら、ネパール人会の炊き出しのお手伝いが出来たのですが、今回はあいにく日程が合いませんでした。

メンバーは、毎週末どこかでボランティア活動しているので、また参加しよう、と呼びかけました。

参加者の全員が東京近県から集まって来ていた訳ではなく、当日中に帰れない人も居ることから、陽の高いうちに出発しました。

非常に効率の悪いボランティア活動でしたが、平日も仕事を抱えており、これが精一杯、というところでした。

実はこの直後、GWに自家用車で個人ボランティアで再度被災地に戻って来る予定を立てていましたので、この経験でかなり空気感は取り戻しました。

福島には、子供達が小さい頃に野口英世記念館や震災で閉館してしまった水族館に連れて来たことがありましたが、もう10年以上も前のことで、勘は全く鈍っていましたから。

東京に戻る途中、安達太良SAで休憩です。

道路の路肩に腰かけたりしゃがんだりしたままでずっと作業していましたので、ビールでも飲みたいな、と思っていたのですが、あいにく高速道路のサービスエリアでは、考えてみたら当たり前ですが、アルコールは提供してないのでした。

仕方ありません。トン汁定食です。

でも、おかげで温まりました。

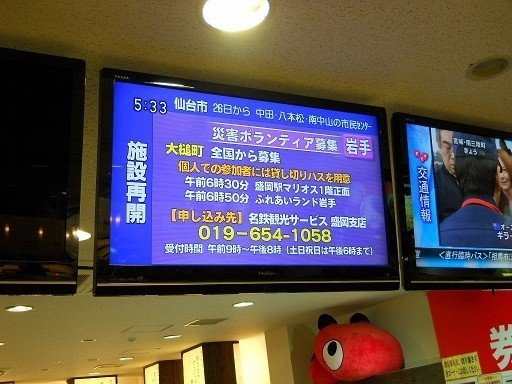

SAでも、ボランティアの募集情報が表示されてました。

そして自分でも想定していなかったのですが、東北の被災地には通算10回以上ボランティアで行くことになりました。

行く前は、正直、一時期16万人が避難を余儀なくされた放射能とかも怖かったのですが、これでふっきれたからです。

放射能より怖かったのは、震災関連死を含む12都道府県で22,000人が亡くなったという事実でした。

自分には被災して重症を負った人を救ってあげる力はないですし、死傷者の数を減らすことには何の役にも立ちませんでした。

でも、そんな私でも、被災地の人達の役に立つことがあると判って、そこだけは筋を通そうとしました。

それが具体的になんだったのか、9年6か月を経て、改めて問い直してみたいと思います。

では、また明日。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?