速い戦艦は正義である : レナウン級に学ぶ

英語で船の代名詞は何を用いるかご存知でしょうか。そう、「She」です。船は女性名詞なのです。それは船という乗り物が優雅で上品、そして時には荒れた海も船員を乗り越え、船員を守ってくれる、母のような存在だからじゃないでしょうか。

何を言ってるんでしょうか。

先日Twitterに書いたんですが、そもそも僕は軍艦の中で戦艦の類が好きで、特にその中で装甲巡洋艦(装甲巡洋艦を戦艦に含めていいかは別として)、巡洋戦艦の類が好きです。

装甲巡洋艦というのは日露戦争ぐらいの時期に各国で流行り、特に日本で独自発展した、戦艦と巡洋艦の合いの子みたいな船です。火力もそこそこ、機動力は戦艦以上、防御力は巡洋艦以上、と言った使い勝手のいい船です。

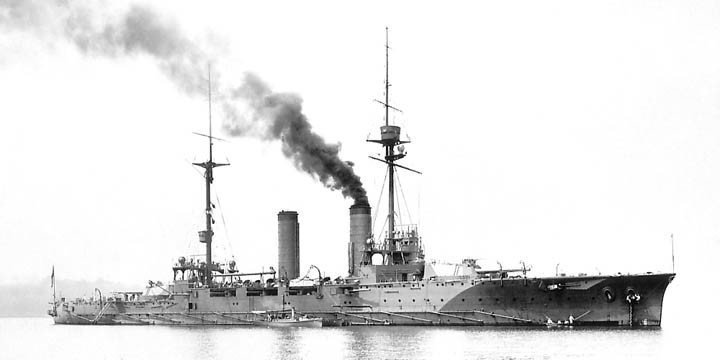

愛しの装甲巡洋艦筑波

そして巡洋戦艦というのは第一次大戦の頃にイギリスで特に盛んに作られた、装甲は薄いけど火力が戦艦と同レベル、機動力は巡洋艦クラスという機動力特化型の戦艦のことです。

そしてその中でも僕が最も好きな、僕が愛する、愛しの巡洋戦艦がいます。タイトルにもある通り、HMSレナウン級です。彼女はとにかく美しいのです。

以前僕はイギリス戦艦ヴァンガードについて褒めちぎったりしましたが、実はイギリス海軍で一番好きな船はレナウン級二番艦レパルスなんですね。

レパルスといえばマレー沖海戦で日本海軍の攻撃機に撃沈され、世界初、行動中の戦艦が航空機に撃沈される事例となった不運な船でもありますが、彼女はとにかく美しいと僕は思います。そしてマレー沖海戦の彼女のイメージのせいで旧式な戦艦という印象が先行している感じもして不憫に思う部分でもあるわけです。

さて、イギリス海軍でかなり有名な提督、フィッシャー海軍卿という人がいます。この人は世界初の駆逐艦の開発を進めたり、1900年代初頭、旧式だったイギリス海軍を刷新するために活躍したりしたすごい人です。特に有名な功績としては戦艦ドレッドノートの設計開発を進めたというところがあるでしょう。

さてドレッドノートのすごさは別の人に語ってもらうとして、ドレッドノート開発時にフィッシャー提督はもう一つの新たな戦艦の可能性を提示します。それは「速度こそ最大の防御」という提督の思想に基づいた、戦艦の装甲を薄くした代わりに機動力をアップさせた「巡洋戦艦」という構想です。

そして世界初の弩級巡洋戦艦、インヴィンシブルに始まり、フィッシャー提督の指示により幾多の巡洋戦艦が建造されます。

巡洋戦艦ライオン

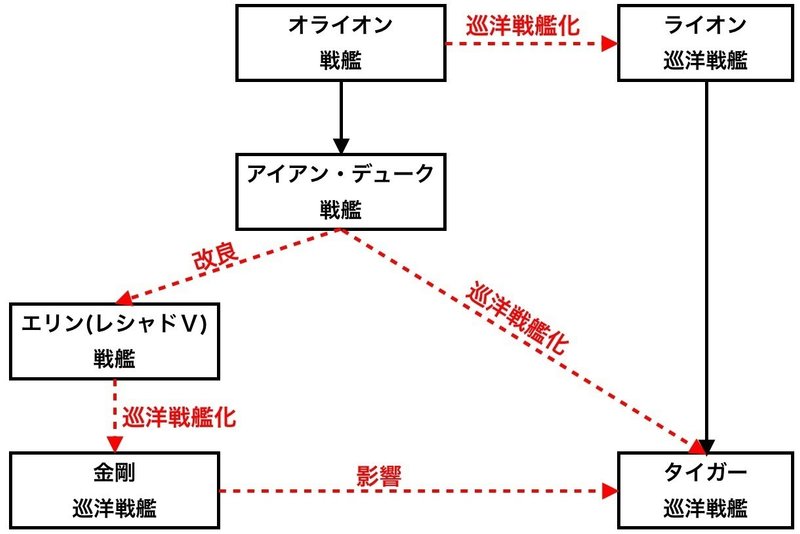

特にオライオン級戦艦と同時期に建造された巡洋戦艦ライオン(ライオンもまた僕の非常に好きな巡洋戦艦ではある)。その後アイアン・デューク級戦艦をタイプシップとした戦艦エリンを巡洋戦艦化したものが日本の巡洋戦艦金剛にあたり、ライオン級4番艦として計画され、その後金剛を参考にしつつアイアン・デューク級を巡洋戦艦化したものがイギリス海軍の巡洋戦艦タイガーだったりするわけです。

このライオン・タイガーと金剛のほぼ姉妹、異母姉妹というべきか、そういう関係性はこの巡洋戦艦がいかに優秀であったかということを示すものでしょう。実際第一次大戦の時にイギリス海軍は日本海軍に対し金剛を貸してくれと頼んできたりもしたわけですし。

そして第一次世界大戦が開戦。フィッシャー提督は新たに巡洋戦艦を建造することを要求しますが議会はこれに難色を示し、フィッシャー提督は「15ヶ月で建造してみせる」とゴリ押しで無理矢理にこれを押し切り、R級戦艦の6番艦と7番艦は新たに巡洋戦艦として建造されることになったのでありました。かくしてイギリス海軍初の38cm砲搭載巡洋戦艦、レナウン級の建造がスタートするわけであります。

構造的にはR級の38cm連装4基8門のうち砲塔一基を撤去して6門とし、そのぶん大型の機関を搭載して大幅な速力アップに繋げるという形です。

かくして第一次世界大戦ではフィッシャー提督の整備したイギリスの優秀なる巡洋戦艦群はドイツ海軍をバッタバッタとなぎ倒す……ことはなかったのでした。いや、活躍はしたけどね。特に大きな話題になったのがジュットランド海戦で3隻のイギリス海軍が誇る巡洋戦艦が立て続けに爆沈した事件でしょう。他にも砲塔の装甲が敵の砲弾が命中して大きく割れちゃったり、とにかく装甲の薄さというのが問題になりまくりました。

ジュットランドで爆沈、真っ二つになった巡洋戦艦インヴィンシブル

同じくジュットランドで爆沈したインディファティガブル

クイーン・メリーの爆沈

ジュットランド海戦で大きく破損したライオンの主砲塔

そしてドイツ海軍の巡洋戦艦は防御にも重点を置きつつ機動力も高かったのでなおさら苦戦したわけです。

とにかく装甲が薄すぎて格下の戦艦の砲弾ですら貫通するという有様で、「速度こそ最大の防御」なんていうのは単艦行動時にようやく影響するレベルのもので、行動が制限される艦隊戦ではそんな速度の優位というのは防御において大きな意味は持つわけではないということがわかったわけですね。

レナウン級は38cm連装3基6門という火力にライオン級よりも薄い装甲をまとわせ、ライオン級よりもハイパワーな機関の搭載により最大速力30ノットを発揮する、まさにフィッシャー提督の求める巡洋戦艦像を体現した存在でした。

具体的な数字をあげれば舷側の最厚部で152mm、最薄は38mmでタイガーの229mm〜76mmと比べてもかなり薄く、防御に関してはもはや退化といっても過言ではないでしょう。いかんせんこれは薄すぎないかと。

そんなわけで第一次世界大戦後にフィッシャー海軍卿はガリポリ上陸作戦の失敗の責任を取って辞任。世界は第一次世界大戦の戦訓から戦艦、特に巡洋戦艦の防御力底上げに邁進するわけです。

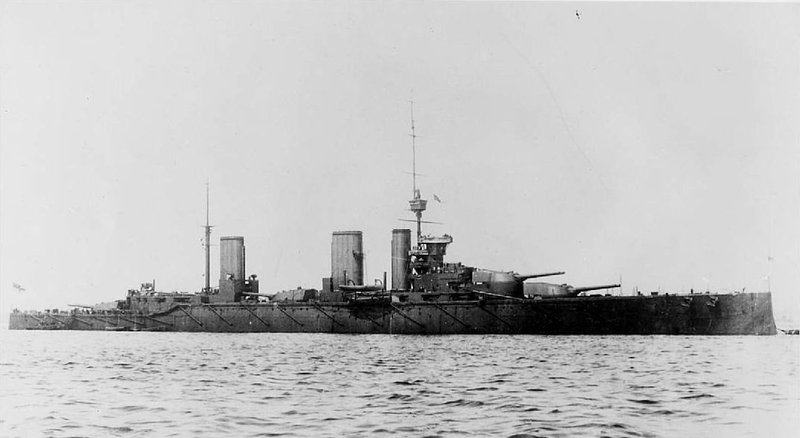

近代化改装前のレナウン

近代化改装後のレナウン

1916年完成のレナウン級も言うに及ばず、1920年代からちびちびと改装を繰り返し、さらに1936年にレナウンはフランスのダンケルク級建造を受け大幅な近代化改装、防御力が少なくともライオン級と同等クラス、機関を新型に置き換え、副砲も変更、ブリッジも新型戦艦と同じ箱型になり、水雷防御にも手を入れられほぼ新型戦艦と似たような見た目になっています。一方のレパルスはレナウンほどの見た目が変わる大規模改装は入りませんでしたが近代化改装を受けています。

つまるところこのレナウン級の良さは30ノットを超える速力と15インチ砲という大口径砲による大火力をギリギリのラインで両立させているわけです。

このイギリス軍の38.1cm砲はごくごく普通の、何か際立った特徴のある大砲ではありません。しかし傑作と言われた13.5インチ、34.3cm砲をそのまま拡大設計したこの砲は非常に信頼性が高く、そして癖のない名器というわけです。さらにイギリス軍はSHSを後に採用するので遠距離側の打撃力に関しては40cm砲と同等にまで強化されます。

防御に関しては強化されたとは言え薄いという印象があり、特に舷側の229mmというのはかなり薄い部類に入りますので近距離での砲撃戦というものには限界はあるでしょう。ただし甲板装甲は127mmと十分とは言えないまでもある程度の装甲は貼ってあり、接近されなければOKという戦術になります。

敵の戦艦と遭遇した場合のことを考えると、遠距離から殴り合いが始まればこっちの甲板装甲は(比較的)薄いので抜かれることもあるでしょう。しかし40cm砲クラスの貫通力を誇る38.1cmSHSが敵戦艦の甲板もぶち抜きます。向こうとて無傷ではないわけです。例えば欧州で対決する可能性があったシャルンホルストやイタリアの改装戦艦、フランスのダンケルク級などと対決した場合のことを考えます。

砲弾の重さ(kg)*√主砲の門数(公算射撃のため)を計算すると

レナウン:2133

イタリア:1660

シャル:945

シャル(38cm):1959

ダンケルク:1583

というわけで、単位面積あたりに投射する砲弾重量の比は最もレナウンが優秀ということになります。そしてもちろん一発の威力では大口径が勝ります。遠距離から殴り合いを始め、相手が疲弊すれば一気に勝負をつけ、こちらが不利な場合には速力を活かして逃げたりすることもできるわけです。

そんなわけでレパルスの火力が欧州新型戦艦群に匹敵するということは(感覚的に)わかってもらえたと思います。これも偏に大口径による砲弾重量の重さに起因します。

と、いうわけで各国の戦艦の主砲の性能についてざっと比較して見たいと思う。今回比較するのは英国38cmとシャルンホルストの28cm砲、ダンケルクの33cm砲にフランス、リシュリューの38cm砲です。ただしリシュリューは完成時期が遅いことなども考えてあくまで参考程度に。

まずは舷側への距離別の貫通力ですが、フランス33cmが15インチを上回ります。これはそこそこの大口径を高初速で発射しているという部分が大きいでしょう。フランスの38cmも同じ傾向で大口径を高初速というタイプなのでやはり優秀。しかしそれに追随するイギリス15インチ砲は第一次大戦時に開発された砲だということを考えると非常に興味深いものがありますね。シャルンホルストの28cmはあくまで「優秀な28cmにすぎない」ということがお分かりいただけると思います。

あとはイギリスの15インチは初速が(比較的)遅いので距離による舷側への貫通力の下落が大きいという部分が見て取れます。

次に甲板への距離別の貫通力です。フランスの33cm砲に関してはデータ量があまり多くなかったので信頼性に関しては怪しいです。よってフランスの38cmと比較しつつ似たような傾向を持ってるという感じで見ていただけるとありがたいかなと。

結論から言えば英国15インチの圧勝でしょう。実用的な距離である2万m近辺から一気に伸びていてこの中では一番優秀です。ドイツの28cmはやはり軽量高初速の限界という感じがします。

というわけでそれぞれの船が対戦した場合の安全距離について考えてみると、レナウンとシャルンホルストが対戦した場合レナウンは20km〜35kmが安全距離であり、シャルンホルストには安全距離がありません。実用的戦闘距離のほとんどをレナウンが抑えている形になるのでレナウンの圧勝と見ていいでしょう。レナウンとダンケルクが対戦した場合は互いに安全距離がないということになります。

レナウンの15インチに関しては最も実用的な距離である20km近辺で最もその性能が発揮されるという非常に素晴らしいバランスに仕上がっている砲であり、その絶大な火力を伺い知ることができます。そして薄いと思われがちな装甲に関しても必要最低限はあると言えるでしょう、いやあるということにしてください。

現実的には舷側装甲の薄さなどを鑑みるとやはりある程度の距離を保った上で戦闘するというのが最も勝てる選択肢になるかと思います。

そしてその戦闘距離の選択権は機動力が優位な方にあると言えますが、レナウン級は元が32ノット近い速力を出す化け物だったので多少防御強化で重量増がありましたが最大速力は29ノットを誇りました。これは欧州新型戦艦群と同等の数字です。

1910年代に建造された巡洋戦艦ですらも手入れをすれば1930年代の新型戦艦をも脅かす存在になるというのは金剛の事例などでも明らかですね。

イギリス海軍はWW2当時旧式戦艦群としてQE級、R級、レナウン級、フッドの4種を保有していましたがこれらのうち前線で活躍する機会が与えられたのはレナウン級とフッドの巡洋戦艦/高速戦艦です。

これは長門に関しても同じですが、元々の設計段階で非常に高速を発揮するように設計されていたからこそ近代化改装を経て重量が増加してもなお機動力があるため使い勝手がよく、陳腐化しないと。例えばR級は改装の末に20ノット程度まで速力が低下し、結果として戦艦らしくない裏方の仕事が多かったわけですしおすし。

フィッシャー提督の「速度こそ最大の防御」が全て正しいとは言いませんが、少なくとも速度を発揮する性能があれば戦艦は陳腐化することは少ない、ということは言えます。機動力があれば広い範囲を移動でき、いち早く戦場に駆けつけることができる。逆に言えば機動力の低い戦艦は数を使ってその機動力不足を補うしかない。

もちろん機動力を最大限に発揮するためにはその機動力に対応した補助艦艇の存在も必要不可欠ですが、それもイギリスは(質はともかく)十分な数を保有していました。

第一次大戦でその存在が否定された巡洋戦艦と言いつつも、日本海軍の金剛や今回のレナウン、そしてフッドのように、その存在の全てが否定されるわけではないというわけです。

そして忘れてはならないのはこのレナウン級が最後まで有力であったのはその主砲の威力です。例えばこれが某国海軍のように28cm砲だったらその運命は大きく違っていたでしょう。

装甲巡洋艦の主砲に戦艦と同じものを搭載し、世界に先駆けて「巡洋戦艦」に近いものを作っていた日本海軍や、今回のイギリス海軍のように戦艦同士が全力で殴り殴られるという戦いの中で重要なのは火力です。それを理解していたのが日英米の海軍強国。そしてそれを理解できていなかった海軍中堅国、フランス。国力不足で苦しみながらもなんとか火力を整えていたイタリア。そして海軍後進国に成り下がってしまったドイツ。

そう考えるとやはり我が大英帝国海軍は世界に誇る「ロイヤル・ネイビー」であり、そして素晴らしい海軍だと僕は思うわけですね。イギリス最高!!

みんなもレナウン級好きになっていこうな!!

サポートしてくださると非常にありがたいです。