現実的な選択が未来を潰した : ダンケルク級

不定期で戦艦の記事を書いてる僕ですが、期せずして同時代の欧州戦艦を扱っているのでした。

今までの記事に関しては下にいくつか貼っておきます。

具体的にこれらの軍艦にどう繋がりがあるかというと、ドイツ海軍の再軍備、ドイッチュラント級の建造によりフランス海軍がダンケルク級を建造、それを受けてダンケルクのカウンターパートとしてドイツ海軍はシャルンホルスト級を建造、さらにイギリス海軍も旧式だったレナウンを大規模近代化改装の末に新型戦艦と殴り合える性能にし、さらにイタリア海軍までもが旧式戦艦をほぼ作り変えに近い大規模改装を行った上に新型戦艦リットリオの建造を始めたりしたというところです。

第一次世界大戦後の世界の不況の中で海軍の軍縮が行われ、世界の海軍のパワーバランスが一定のラインで抑えられていた中でそのパワーバランスを大きく壊し、そして欧州に海軍軍拡の波を引き起こした、それがドイッチュラント級装甲艦、いわゆるポケット戦艦だったわけです。

そしてフランス海軍がポケット戦艦へのカウンターパートとして建造したそのダンケルク級とはいかなるフネであったのか。それを今回喋っていこうと思います。優雅な国、おフランスの戦艦は果たしてどんなものだったのか。

そもそもフランスという国は歴史的にも陸軍が強く、海軍というのは予算的にも貧乏で余裕がなく、なかなか厳しい状況でありました。

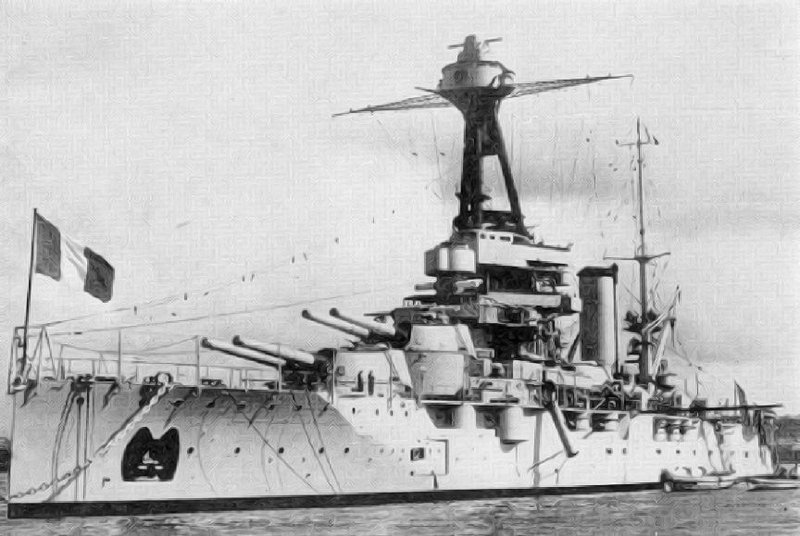

クールべ級

プロヴァンス級

そんな貧乏な海軍だったフランス海軍の1930年代の戦艦は第一次世界大戦の生き残りの弩級戦艦クールべ、そしてそのクールべの主砲を強化した超弩級戦艦プロヴァンスという有様で、速力23ノットの低速戦艦のみで編成されていたのでありました。どちらも1910年代の戦艦で、旧式というほかありません。

仮想敵のドイツ海軍は第一次世界大戦の敗戦で軍備を抑えられており、イタリア海軍も旧式の弩級戦艦しか保有していなかったため、フランス海軍としては戦艦を建造する権利は有していたのですが金がないので建造できず、古い戦艦を改装して使う、まあそう言った状況でありました。

ポケット戦艦ことドイッチュラント級

しかしドイツ海軍が装甲艦ドイッチュラント級を建造すると状況は一変。低速な前弩級戦艦しか保有していなかったドイツ海軍が急遽恐るるべき存在になってきたわけです。ドイッチュラント級は速力26ノットとフランスの戦艦より速く、主砲も28cmと侮れず、防御力に関しても「きっとドイツのことだから強力だろう」という推測が広まり、かなりの脅威として認識されたわけです。

決して恐ろしい船ではないにせよ、このポケット戦艦がうろちょろされるとフランスとしてはシーレーンの確保などを考えると排除せざるを得ないという状況になります。

そして足の速い強力な軍艦を低速な軍艦で抑えるためには数を投入してそれを補うしかなく、地中海と大西洋、イタリアとドイツという敵がいるフランスにとってはドイッチュラント級の完成は国防上由々しき問題だったというわけです。

フランス海軍はこの機を逃してはならないというわけで「ドイッチュラント級に対抗する新型戦艦が必要だ」と主張し、新たなコンセプトの戦艦が作られることとなりにけり。これがダンケルクです。

今までのフランスの戦艦の種別は「cuirassé d’escadre」、今回のダンケルクは「cuirassé rapide」。Google翻訳先生に聞くと以下のようになりました。

前者は「艦隊戦艦」、後者は「高速戦艦」ということになります。この種別の違いからわかるのはフランス海軍はこのダンケルクを今までの旧弊な戦艦とは一線を画す存在だと認識しているということであり、従って運用に関しても全く別物として運用するつもりだったということです。

さらに踏み込んだことを言えば、前者は「艦隊」とついているようにフランス海軍の内部ではダンケルクが完成したとしても主力艦隊として活躍するのはあくまで旧式戦艦であるという認識で、ダンケルクは巡洋艦などともに快速遊撃部隊を編成して独立運用するという方向性だったのであろうと思います。そのため通商破壊などの運用も考慮して航続距離も長く設定されているというわけです。

これらのことからダンケルク級は単なるドイッチュラント級への対抗というだけでなく、フランス海軍にとっては最新技術を盛り込んだ新たな戦艦のコンセプトを試すという意図も非常に強いものがあったであろうと思います。

そんなわけで作られたダンケルク級ですが、ポケット戦艦に確実に勝利できる火力とポケット戦艦を上回る機動力、そして何より特色ある重防御というこの3つを高次元で成立させた完成度の高い戦艦と言えるでしょう。

ダンケルクの防御に関しては舷側の装甲の最厚部は225mm、最薄部は115mmと比較的薄い装甲となっていますがこれは傾斜して装備されており、最大で250mmクラスの防御力はあるでしょう。ポケット戦艦への対抗策としては十分です。

甲板の防御に関しても最厚で140mmとこちらも十分な厚みがあり、船内に断片防御の薄い装甲板が張り巡らされてます。そして水雷防御に関しても船体のかなりの幅を水雷防御に費やしているほか船体の底は二重底、三重底となっていて、「外側で弾く」というスタイルの直接防御と「被弾してもダメージを拡大しない」という多重防御をうまく組み合わせ、沈みにくい船になっていると言えます。

ダンケルクの主砲塔とその配置

そしてやはりダンケルク最大の特徴は33cm4連装砲塔というなんとも言えない気持ち悪い装備を、しかも2基全て船体の前に搭載するというトチ狂っているとしか言えない兵装でしょう。

特徴的なダンケルク

特徴的なネルソンの砲配置

このダンケルクの砲配置に関してはよく40cm3連装3基を全て前に並べた英国ネルソン級と比較されるわけですが、ネルソン級は重量を節約するために集中配置したのに対しこのダンケルクはその独特な運用がその集中配置の根底にあったと言えます。

つまるところ当初の運用からするに艦隊同士の激しい砲撃戦を想定しておらず、高速を生かした追撃戦など限られた状況で最大の火力を発揮できるように考慮した砲配置というわけです。この集中配置により前方に主砲を8門も向けられ、追撃戦では脅威となりうる存在です。

特徴的なKGVの4連装砲塔

第一次大戦時に計画されていたフランスの4連装砲塔搭載戦艦

この4連装砲塔に関してもイギリスのKGVと比較されるわけですが、フランス海軍は第一次世界大戦の頃から4連装砲塔を実用化していてフランスとしては手慣れた技術といえ、そして初めてまともに運用する4連装砲塔とも言えるわけです。

4連装砲塔の最大のメリットはその重量で、砲一門あたりの重量が軽くなります。そして砲塔の数が少なくなるのでヴァイタルパートの長さを抑えることができ、これも重量的にも有利です。

問題点としては砲塔一つを破壊されるだけで火力が大きく減少してしまうという防御、そして戦闘力の維持という面でのマイナス、そしてダンケルクの場合には最悪の場合、一撃で全ての火力を失いかねないという大きなリスクです。

また、前に二つを集中配置したことによって後方への火力が制限されます。これを解決するために一番砲塔と二番砲塔を離して配置しました。これにより全火力を一度に失う可能性も多少軽減されています。砲塔の間隔を少し離したことで一番砲塔の旋回範囲は広がり、これを持って後方火力の問題に対処しようとしましたが、根本的な解決には至っていません。

そして実際第二次世界大戦中にメルセルケビール海戦において停泊中のダンケルクが後方から攻撃され主砲を発射することができないままに砲撃によって中破するという事件が起こってしまったりしています。

ともかくも独特の運用思想に基づき、そしてその思想を徹底した兵装だということがお分かりいただけたかと思います。

ダンケルクの主砲は新設計の33cm52口径砲ですが、ドイッチュラント級の主砲28cmに対し一回り大きい33cmとすることで火力の優位を確保しています。なぜプロヴァンスなどに採用された34cm砲を採用しなかったかというと、フランス海軍が研究を進めていた新時代の戦艦の主砲コンセプトを導入して一気に砲熕関係の刷新を図ろうとしたという部分があるでしょう。

具体的には戦艦の砲戦距離がどんどん伸びていく中でいかに効率的に主砲の威力を向上させるかという問題への一つの回答として、フランス海軍は「そこそこ重い砲弾を火薬を多くすることで高初速で発射する」という答えを出しています。

英国や米国のSHSのような大重量砲弾による遠距離での甲板打撃力の向上と、高初速砲弾による近距離での舷側打撃力の向上を両立させようとしたわけです。そして大重量砲弾の問題点である初速の遅さに起因する舷側装甲への貫通能力の低さと、軽量高初速砲弾の問題点である遠距離側での貫通力をあげようとした、とも言えると思います。

この33cmに関して言えば前級の34cm砲は555kgの砲弾を794m/秒で発射するのに対し、この砲は口径が小さくなったにもかかわらず砲弾重量は560kgと増えており、それを870m/秒という高速で発射します。

主砲の性能を他国のものと比較していきたいと思います。まずは舷側装甲への貫通力ですが、フランスの33cmはその口径に比してかなり大きな貫通力を誇っていてドイツ海軍の28cmを大きく引き離し、ドイツの38cmにも匹敵する性能を誇っています。かなり優秀な数字です。

次に甲板への打撃力ですが、こちらも28cmを上回っています。砲弾重量を重くしたことによって遠距離側での甲板打撃力も高い数字を記録していることがわかります。ドイツ海軍の28cm砲が35km以降で大きく伸びているのは射程の末端に近づいたことで砲弾の落角が大きくなっていることが大きいでしょう。

つまりこのフランスの「大重量砲弾を高初速」というスタンスは優れたものだったということが言えると思います。

じゃあなぜ世界はそういう方向で進まなかったのかという疑問があるわけですが、問題点として大重量砲弾を高初速で発射するために砲身には決して小さくない負荷がかかるわけで砲身の寿命が縮むという問題と、無理やり高初速で発射しているため散布界が大きくなり、命中率が下がるという問題があります。

そして何より大重量砲弾の最大のメリットは中距離以降の甲板打撃力の向上ですが、大重量砲弾を高初速で発射するということは結果として位置エネルギーが小さくなり、砲弾の甲板への落角も小さくなるため、甲板打撃力の向上が単純な重量砲弾よりも小さい、ないしは遠距離側に寄ってしまうという問題があります。

せっかく砲弾を重くしたのに実用的な距離ではその影響があまり大きくないというなんともちぐはぐな砲になっているというわけです。とは言えこの砲は非常に優秀で、一回り上の砲と比較しても遜色ない性能を発揮しています。

実際にポケット戦艦と比較して安全距離を導き出した場合ポケット戦艦には安全距離がなく、ダンケルクは20000mから35000mという実用的戦闘距離を完全に抑えていて火力では圧勝と言えるでしょう。

以前に書いたこのシャルンホルストの記事でも述べましたが

ダンケルクのカウンターパートとして作られたシャルンホルストに対しても優位を保っていることからも、ダンケルクが非常に強力な戦艦だということがわかります。

そして速力に関しても13万馬力という出力により30ノットというポケット戦艦を上回る圧倒的な機動力を発揮し、船体の設計に関してもドイツ戦艦などと違って凌波性に優れており、航続距離も長く、戦術機動力と戦略機動力の両面において非常に優秀です。

このことからポケット戦艦に対し火力、機動力、防御力の全てにおいて圧勝しており、フランスの戦艦建造能力の非凡さが伺えると言えます。

そしてこのダンケルクの完成はドイツ海軍にシャルンホルストの建造を誘発させ、イタリア海軍もまた旧式戦艦の改装とリットリオ級の建造に進ませる大きな一手となったのでありました。

かくしてこのダンケルク級は素晴らしい戦艦なのでした。しゅごいしゅごい。めでたしめでたし。

とはいかないのであります。

このダンケルク、大きな問題がありました。

ダンケルクはあくまで「ポケット戦艦への対抗策」という目先の問題解決のためだけに建造された戦艦であり、例えば英国の条約型戦艦などと比較した場合に火力、防御力ともに貧弱とまでは言いませんが劣っています。

もちろん優秀ゆえに他国にも影響を与えたということは見逃せませんが、フランス海軍はあくまで現状目の前に存在する脅威に対して「外科手術的な」対処法をとったに過ぎず、その後現れるドイツのビスマルクやリットリオに対抗する手段は彼女にはありません。ましてやイギリスや米国といった海軍強国の「本物の戦艦」に対抗することはできません。

独伊の戦艦への対抗策としてのちにフランスはリシュリューを建造することになりますが、結局後手後手に回っているという状況でリシュリュー級の2番艦ジャンバールは完成が間に合いませんでした。

さらにダンケルクはフランスがドイツに降伏後にメルセルケビールにおいて英国海軍の戦艦と砲火を交えることになります。ジャンバールに関してものちにダカールで米国海軍の戦艦と砲火を交えます。

複雑怪奇な国際社会を予測することは困難とは言え、あらゆる可能性を考えていたイギリスはダンケルクの建造時にレナウンの大規模近代化改装を行うなど、対策はちゃっかり、そして抜かりなく行っています。

それに対しフランスは「これ以上状況が進展することがない」という前提条件のもとで最良の答えを出すに止まったわけです。その結果さらに海軍軍拡が進んだ欧州でダンケルクはその価値が曖昧なものとなってしまいました。

そしてダンケルクがなぜ他国の他の戦艦に対抗できないかと言えばそれは徹頭徹尾火力です。火力さえあればもっと欧州各国から恐れられる戦艦になっていたであろうことは明らかです。

もちろんダンケルクは非常に優秀な戦艦であったということに間違いはないのです。火力、機動力、防御力、そのバランスの素晴らしさは際立つものがあります。だからこそ惜しまれるその将来性のなさであるわけです。

フランス海軍はドイツ海軍などと比較して非常に研究をしっかりと行っていて常に最新の研究を進めていたということと、戦艦というシステムをまとめ上げる能力の高さにおいては非常に優秀なものがあります。そして最新技術を惜しみなく投じつつ、実用性も確保しているというところも評価できます。

惜しむらくはフランス海軍自身が余裕がなく、それがこういった様々な可能性を考慮することを放棄した、ないしは考える余裕がなくなった戦艦を建造させてしまったということでしょう。

そんなフランス海軍の悲しき戦艦、ダンケルクでありました……。

サポートしてくださると非常にありがたいです。