労働判例を読む#168

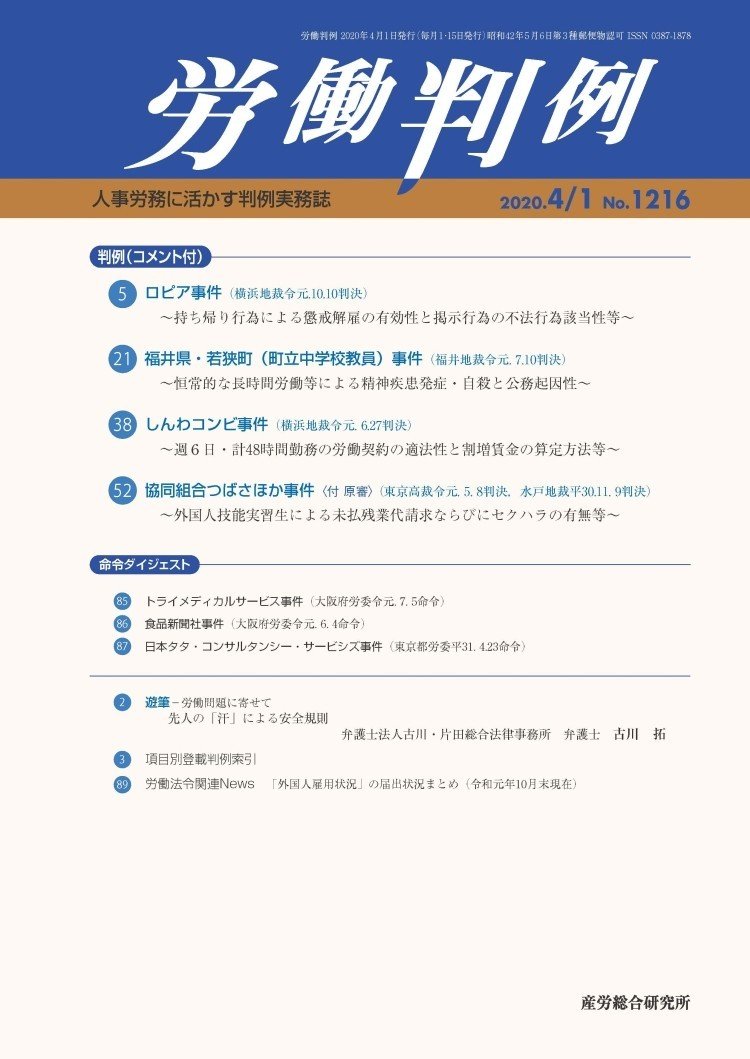

「ロピア事件」横浜地裁R1.10.10判決(労判1216.5)

(2020.7.3初掲載)

この事案は、スーパーマーケットYの従業員Xが、商品を会計せずに持ち帰ったことを理由に懲戒解雇された事案です。Xは、懲戒解雇が無効であって、依然として従業員の地位にある、と主張し、裁判所はこの主張を認めました。

1.判断枠組み(ルール)

ここで問題になったルールは、就業規則の規定です。

すなわち、Yの就業規則で、懲戒事由として、①「刑法その他刑罰法規に違反する行為を行い、その犯罪事実が明らかとなった者」、②「会社財産の横領にかかわった者」、③「会社の風紀を著しく乱した者」、④「会社の秩序を著しく乱した者」、⑤「その他前各号に準ずる程度の不適切な行為を行った者」などが規定されています。

そして、商品の持ち帰り行為が、①②に該当するかどうか、また、店舗で商品を購入する際には勤務時間外にし、職場に持ち込まない、という「買い物ルール」に違反する点が、③④⑤に該当するかどうか、が問題とされました。

(懲戒)解雇事由があるが、(懲戒)解雇権の濫用に該当するかどうか、が問題になる事案と、判断構造が異なります。濫用かどうかの前に、そもそも(懲戒)解雇権があるかどうかが問題になるのは当然ですから、構造的にはこの裁判例のとおりです。

2.あてはめ(事実)

まず、持ち帰り行為については、ラベルを付けなかったり、持ち帰った理由の説明に若干一貫しない点があったりしますが、「他の従業員もいる中で人目をはばかることなく」商品の加工や梱包をしていたことから、私的に送付する予定であり、精算を失念した(故意はない)、というXの説明の合理性が認められています。

次に、「買い物ルール」違反については、「買い物ルール」が周知されておらず、Xの違反もこの1回きりであり、賠償されてYに損害がなく、上記のとおりXには窃盗の故意がなく、③④⑤に該当するか疑問があり、少なくとも処分として「不相当に重い処分」、と評価しています。

3.実務上のポイント

「李下に冠」という発想から、例えばお金を取り扱う金融機関の従業員による着服や横領には、非常に厳しい処分がされます。同様に、大学の教員の学生に対するハラスメントが厳しく処分された事例に関する裁判例もありました。

その意味で、スーパーの店員が商品を盗んだと誤解させる行為も、客による万引きに比べれば罪状が重い、という発想になるのは理解できます。

けれども、やはり「疑い」だけで厳しい処分をすることには、限界があることが示されました。Xの軽率な行動に対する懲戒処分がダメだ、と言っているのではなく、懲戒解雇は行き過ぎだ、ということです。

さらに言えば、金融機関での着服や大学でのハラスメントは客に迷惑をかける(客に手を出す)ものですが、本事案では、客ではなくYに迷惑をかけるものであって、非難される程度に違いがあると評価できます。

このように、処分の合理性については、会社側から見た理論だけでなく、より客観的な観点からの検証も必要です。

※ JILA・社労士の研究会(東京、大阪)で、毎月1回、労働判例を読み込んでいます。

※ この連載が、書籍になりました!しかも、『労働判例』の出版元から!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?