1/100 バルバトスルプスレクス 製作記7 〜腕の延長〜

タイトルを見て「こいつまた延長かよ〜」と思われた方には申し訳ないです。

ですが、全体のバランスを左右するわりと大事な工程なので、最後まで読んでいただけると嬉しいです。

延長の目的も後でお話しします。

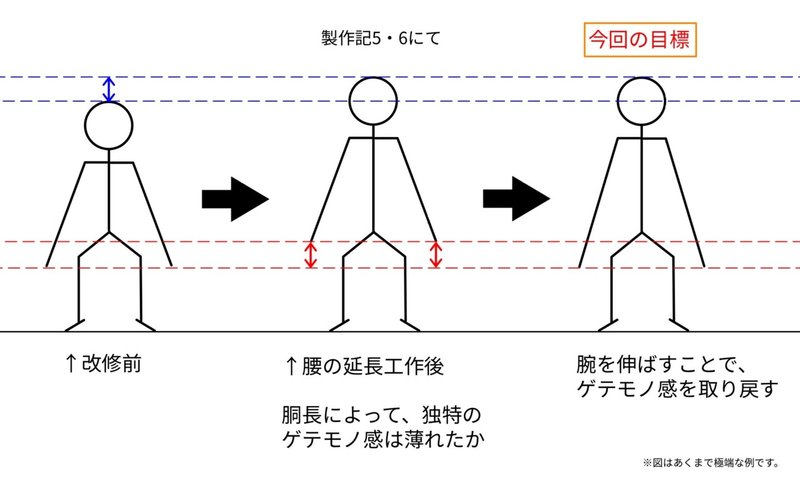

プラン

今回は腕の部分を延長します。

というのも、前回腰を延長したことによってスタイリッシュさを増したのは良かったのですが、ルプスレクス特有の獣感…というかゲテモノ感が損なわれかけた感じがしました。

なので、腕を伸ばして「胴体の長さに対する腕の長さ比」を変えることで、スタイリッシュさとゲテモノ感の両立を図っていきます。

分かりやすく図示するとこんな感じ(↓)

できるだけ分かりやすく頑張ったつもりですが、もし分かりづらかったら申し訳ないですm(_ _)m

腰を伸ばしたことによる「ヒーローらしいスタイリッシュさ」を、少しでも軽減して、僕のイメージするワイルドなルプスレクスにしていきます。

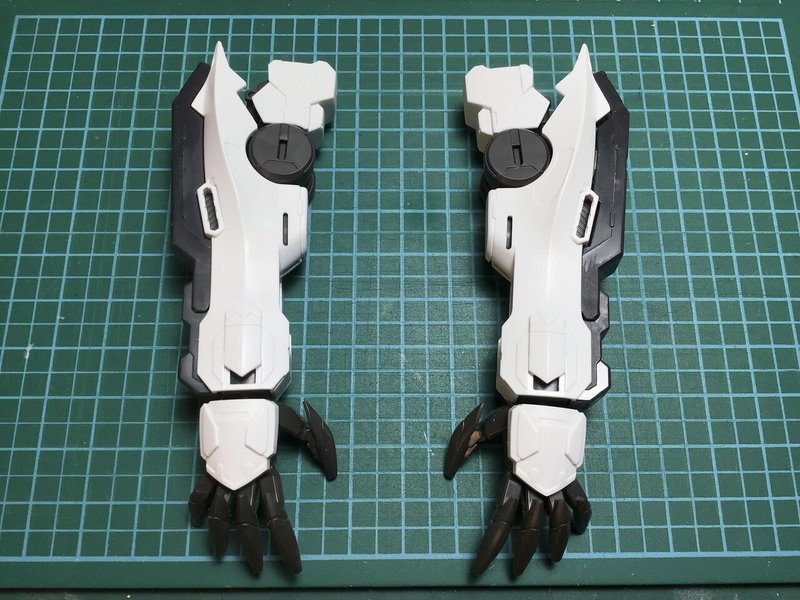

まずは状況確認

(↑)すでに一通り表面処理を終えた両腕。

どこの部分を延長しようか…と、パーツに穴が開くくらい観察したり、あーでもないこーでもないと動かしたり、ネットで調べ物をしたりしながら、プランを構築していきます。

〜〜〜

…色々悩みましたが、余剰パーツを間に挟んで延長することにしました。

(↑)何かあった時のために、とっておいたルプスレクスの余剰パーツたちです。

彼らの力を借りることにしましょう。

前回の腰の延長では、積層プラ板で高さを増しましたが、今回は明らかに目立ちそうなところなので、こういうところは造形のポテンシャルが高い余剰パーツなんかを使っていきたいところ。

腕の延長に使う良さげなパーツをピックアップ(↓)

おそらくかかと付近のパーツと思われます。

(下2つのパイプ状のパーツは、結局使いませんでした)

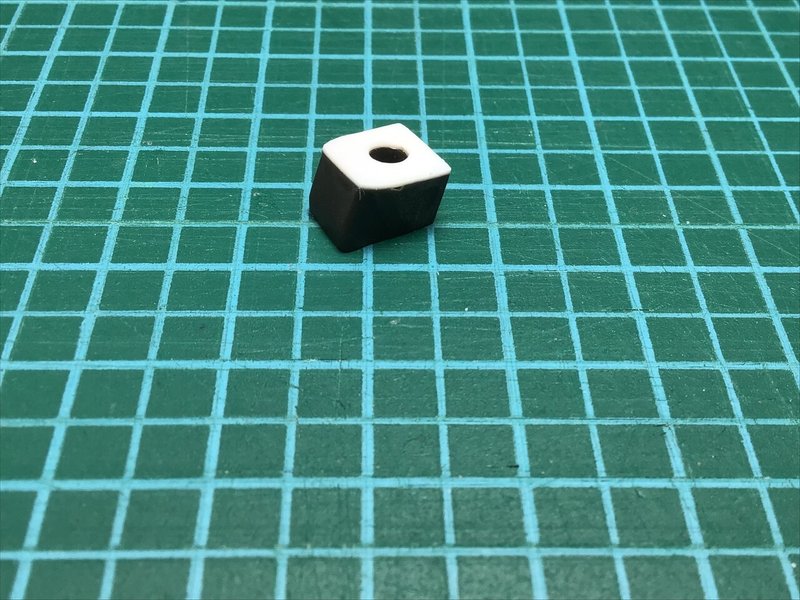

切断・ポリキャップ埋め込み

先述した通り、今回は余剰パーツを間に挟んで延長を行うのですが、その際に関節軸との接続するためにポリキャップをパーツに埋め込むことにしました。

まずは例の余剰パーツをだいたい半分の位置でカット!

中に詰まっている邪魔な仕切りとかがあるので、それらをニッパーやナイフでザクザクとむしりとった後、ポリキャップが入るのに干渉しそうなところを削って調整。

(↑)まあ、こんな感じ。

パーツの中にすっぽりと入っているのが、ポリキャップです。

続いて、ポリキャップが抜け落ちないように、天板としてプラ板を使ってフタをしていきます。

ポリキャップの内径と同じ径の穴を事前に開けておいたプラ板を、穴の位置が合うようにしてざっくりと貼り付け。その後に、余分なところをカットしたり、ヤスったりして、形を整えていきます。

関係ない話ですが、こういうところに使うパーツは、やっぱりスクラッチビルド(1からパーツを自作すること)をやってみたいですよね。既存の造形と馴染ませて違和感を出さないには、それなりの技術と努力が求められるとは思いますが、いつかは挑戦したいもの。

プロのような、材料さえあればなんでも作れる人って、僕はすごく憧れます。

そうこう言ってる間に、貼り付け終わったようです(↓)

では次に、腕本体のフレームと合体していきます!

合体!

さっき完成した延長部分のパーツを、二の腕のつけ根部分に合体!…ではなく、接着をしていこうと思います。

後で分解が効くように、左右分割のうちの片側だけで接着。

接着は基本的にプラモ用接着剤(タミヤセメント)を使っていますが、見栄えを気にしないパーツの裏側では、瞬間接着剤を使ってガッチガチに固めて、外れないようにしています。

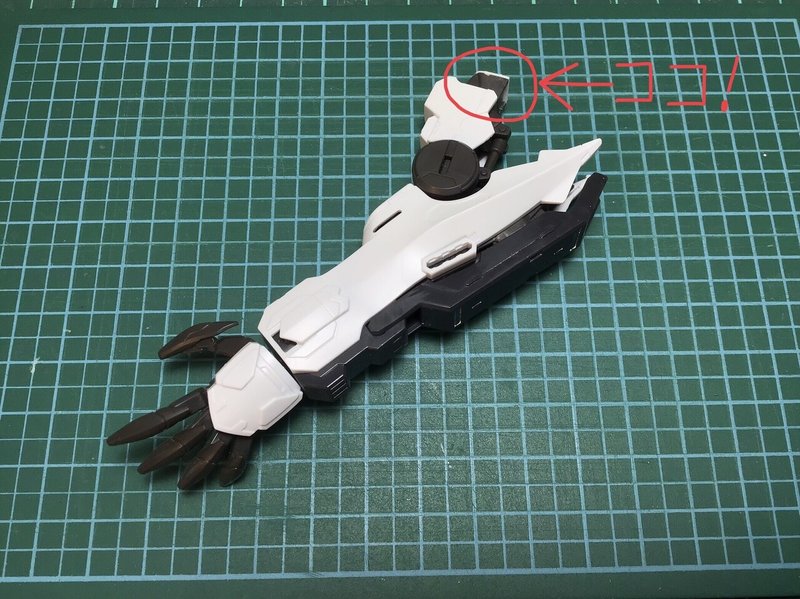

結果こんな感じに(↓)

※赤丸で囲ったところを延長

測定したところ、5mm延長したことになりました。

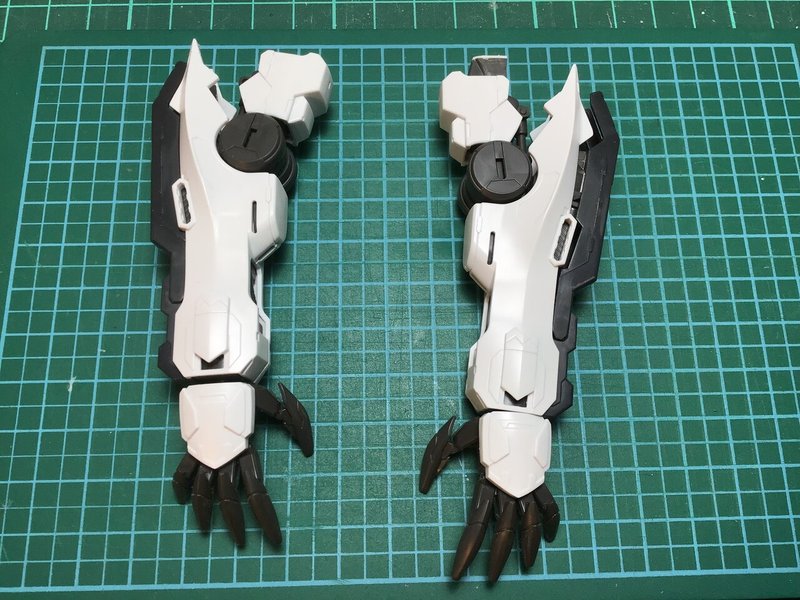

とりあえず左腕のみできたので、未作業の右腕との比較を(↓)

腕のような左右で2つある部位は、こうした比較がしやすくていいですね。

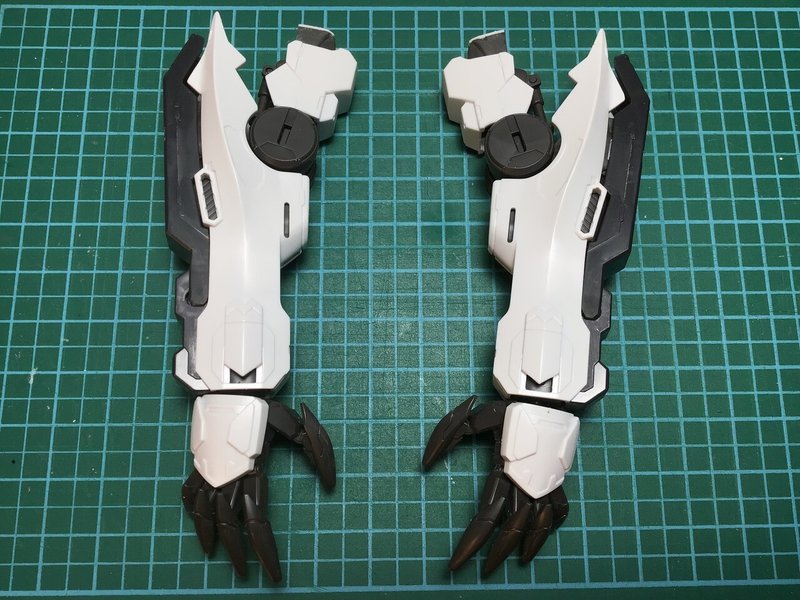

右腕も同じように作業しました。どうでしょうかね?(↓)

まとめ

バルバトス最終形態。腰と腕を伸ばして帰ってきました!

概ねイメージ通りになってよかったです。

ですが、まだ「とってつけた感」が強かったり、腕つけ根のフレームがむき出しだったりするので、改善の余地はありそうです。

特に、フレームむき出しなのはどうにかしたいので、気が向いたら、そのうち作業に戻ります。

話は変わりますが、先日、例のアレを注射しました。

翌日の腕の痛みや熱が結構すごかったです。まあ、その日のうちにスッと回復してびっくりしたんですが…

おかげで、noteの更新が滞ってしまいましたね。今は全然ピンピンしているので、明日から更新頻度を少しだけ上げていこうと思います。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

↓↓↓ 次 ↓↓↓

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?