【オリジナル】9月&GPの環境考察

皆さんお久しぶりです、空亡です。八月は休養を満喫しており、九月から復帰して改めて環境を追っていました。

今回は復帰一回目の記事ということで、九月のオリジナル環境とそれを踏まえたGP2022 day2の結果考察をしていきたいと思います。

九月・入賞デッキ集計結果

まずはいつものリストを。

見ての通り【アナカラーハンデス】がぶっちぎりの入賞数……なのだが、実際は【アナカラージャオウガ】に分類した物が20ほどあり、ここに記載した数値よりも多く入賞している。

(※なお、私の集計では"特攻人形ジェニー"の有無で2つを分けている。)

以下、いくつかGP前に注目していたデッキをサンプルリストを交えつつ解説していく。

1.アナカラーハンデス(アナカラージャオウガ)

入賞数では常にトップを走り続けた”最優”デッキ。メタカードには”若き大長老 アプル”を筆頭に”キャディ・ビートル”、”オニカマス”などを採用し、できる限り多くの対面を見る構築が主流。

環境に存在するデッキであった【4C邪王門】、【ゼーロベン】、【青黒星雲人】、【青魔導具】などにこれらのメタカードがどちらか二種は刺さるため、ハンデスで択を縛りつつメタカードを展開することで安全な勝利をめざす、というのがおおよその勝ち筋である。

フィニッシュが”CRYMAX ジャオウガ”で詰める動きになったことで、ミラーの"デッドダムド"に強く、選ばれないダイレクトアタック要員になる”オニカマス”の採用が増え、ハンデス後の縛りとして採用されていた”アクア・ベララー”は不採用とするリストが増えた。

ハンデスよりもメタクリーチャーを並べてジャオウガでフィニッシュすることに重きを置き、”特攻人形ジェニー”を削った【アナカラージャオウガ】もGP前ごろになって使用率が伸びている。

ハンデスを削った関係でリソース確保能力の高いデッキには後手を取りやすくなったものの、当時の環境にはハンデスよりもメタクリーチャーを展開した方が強い、という判断が進んでいたと言えるだろう。

2.青魔導具

その中で、環境内のどのデッキにも比較的強いため安定した入賞を維持していたのが【青魔導具】である。

勿論”アプル”や”キャディ・ビートル”は刺さるが、メインプランのハンデスそのものはリソース回復能力の高さで押し切れるため、息切れを待っての”ガ・リュミーズ”によるフィニッシュが十分狙える。

その他のデッキに関しても”ガル・ラガンザーク”のメタ能力、”新世壊”のメタ耐性で強く戦うことができる。

特徴としては、環境内でのこのデッキに対する意識が低いほど強くなる。特に今はカード指定除去が【赤緑RX】の”超英雄タイム”程度しかなく、一回設置された”新世壊”はかなり剥がされにくい。この辺りが一定の入賞数を堅持した理由と言えるだろう。

3.赤緑アポロヌス

”進化設計図”や“エボリューション・エッグ”などによって必要なパーツを集め、3-4tの間に”アポロヌス・ドラゲリオン”でシールドを5枚ブレイクしながらのダイレクトアタックを仕掛けるデッキ。

速度、致死性、安定感が高く、選ばれると2枚のランデスを強いる”アポロヌス”の効果も相俟って、仮に除去に成功しても立て直す暇を与えてくれない。

【4C邪王門】などの”一王二命三眼槍”や、【ゼーロベン】や【シータ閃】が”B.F.F.モーメント”などの対象を選ばないトリガーを採用するなど、環境に存在することで他のデッキの構築を縛るデッキである。

【赤緑アポロヌス】への受け札は、抜いた方が他への勝率は上がる。しかし抜けば絶対に受からない。このジレンマが、どれだけ母数が少なくても「当たる可能性」となってのしかかるのは、かなりのストレスであったと思われる。

4.4C邪王門

ミッドレンジデッキの代表格。”鬼ヶ大王 ジャオウガ”でシールドを回収、”百鬼の邪王門”で大量のクリーチャーを展開しつつ一気に詰めることをメインプランに据えたデッキである。

採用されている”勝太&カツキング~熱血の物語~”や”一王二命三眼槍”、”百鬼の邪王門”が優秀な受け札であり、”ラフルル・ラブ”、”ミラダンテⅫ”、”奇天烈シャッフ”といったロックカードも無駄なく積み込まれ、まさに攻防一体。

【アナカラーハンデス】の”若き大長老 アプル”が”百鬼の邪王門”を機能不全にするため、これを建てられつつハンデスでリソースを刈り取られるのがかなり厳しいゲーム運びだったが、”サイバー・ブレイン”の採用によってリソース補充が安定し、有利とまではいかないが戦いやすくはなった。

速攻対面に受け札を集める用途でも使えるため、”サイバー・ブレイン”はこのデッキの安定感を大きく向上させている。

こう書くと隙の無いデッキに見えるが、難点としては多色がこのリストで26枚とかなり多く、事故を起こしやすい。そのためブーストには”豊潤フォージュン”や”天災 デドダム”などの手札が補充できるカードが重用されている。

多色枚数によるプレイ難度の高さの代わりに、出力の高さを担保したと言えるだろう。ハイリスクハイリターンなデッキである。

5.ゼーロベン

”闇王ゼーロ”で”グレイトフル・ベン”を踏み倒し、その能力で増えたマナを”トラブル・アルケミスト”で回収して再度”闇王ゼーロ”を打ち直す……という高速ソリティアデッキ。

フィニッシュループでは”ヴィルジャベリン”で相手のリソースを全て更地に戻してしまうため、一切反撃の機会を与えない。

多少のメタクリーチャーは”ジャドク丸”で除去し、ハンデスはマナに逃がしたパーツを”トラブル・アルケミスト”で回収することでソリティアに入ってしまうため、妨害に屈しにくい。

GPが近くなるにつれ”そのウサギ、クセ者につき”の採用率が減少し、”アツト”採用型が多くなっていったように思える。

速攻が全体的に減り、素早くマナを伸ばすことが必ずしも求められなくなったこと、【旅路ジョラゴン】の”ジョリー・ザ・ジョニーFinal”を嫌ったこと等が理由として挙げられるかもしれないがこの点については今後改めて検討したい。

安定感のある理不尽デッキということで好むプレイヤーも一定数おり、結果を出し続けていたアーキタイプである。

6.その他

GPで特に想定対面として見られるであろうデッキを上に挙げた。

他に使用が想定されるデッキとしては、”超英雄タイム”で【青魔導具】を、”決闘者チャージャー”で【アナカラーハンデス】を、それぞれ対策できる【赤緑RX(ボルシャック)】。

”キャディ・ビートル”の登場で数は減らしたものの、高速コンボの一角として残る【青黒星雲人】などが後ろから追う形で候補に残る。

”アルカディアス・モモキング”と”キャンベロ〈レッゾ.Star〉”という環境に刺さった強力なカードを擁する【シータ閃】も使用候補になっただろう。

7.GP前の筆者の予測

まず上記のデッキを特にメタの対象となるデッキとして考え、それに加えてビートデッキに対抗できる受けデッキとして【青白ライオネル】などが存在する可能性があると考えていた。

この環境は「4ターン目まででキルを狙うデッキ」と「4キルを妨害するデッキ」が再現性を競う、といった格好である。

前者の代表が【赤緑アポロヌス】や【ゼーロベン】、後者は【アナカラーハンデス】といった具合で、更に言えば、どのデッキも大きな有利不利の差はない。デッキの練度、対面理解が重要になる状況だったと言えるだろう。

その中で1つ気になったのは【アナカラーハンデス】と【アナカラージャオウガ】の2つが別れたこと。「ハンデスに頼らず、メタクリーチャーでの制圧を基本にした」ということは、環境上位への通りは良くなる。

しかし、裏を返すと細かいハンデスの通りが良いデッキが息を吹き返す可能性がある、ということである。これによって浮上するデッキの有無も、個人的な注目ポイントだった。

では、結果はどうだったか見てみよう……。

GP終了後の振り返り

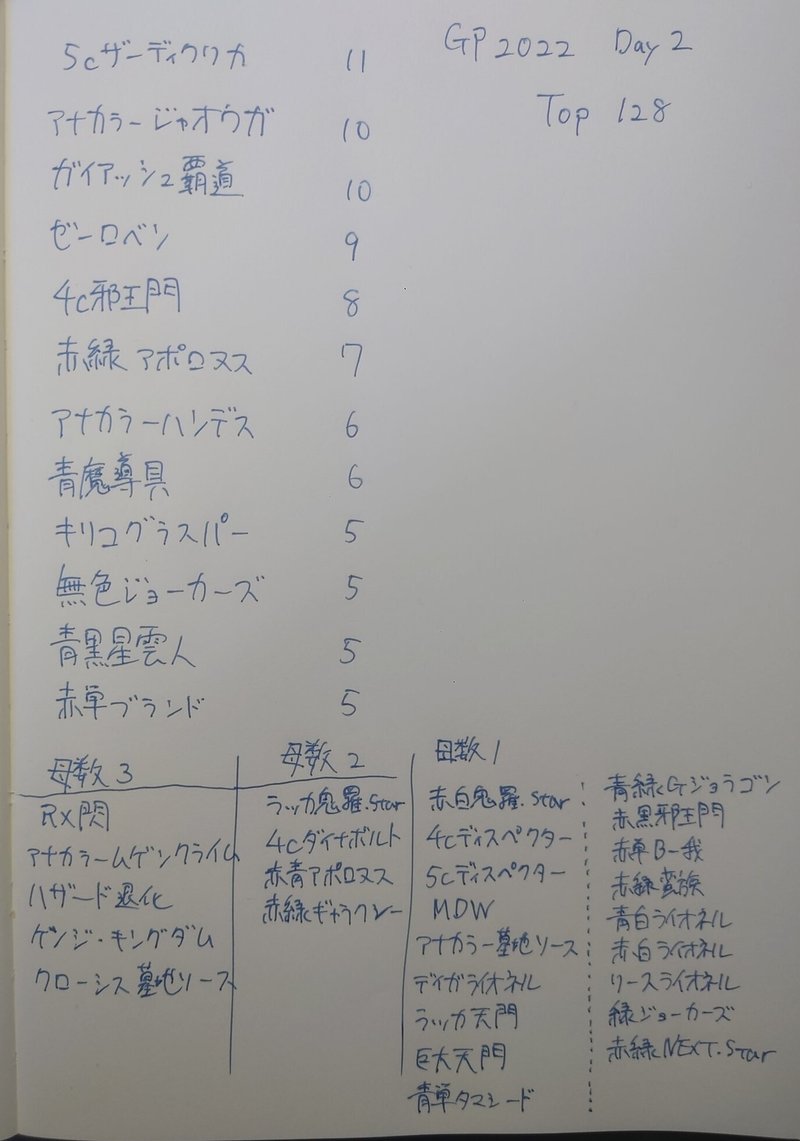

1.TOP128のデッキ分布

※公式のオリジナルメタゲームブレイクダウンより転記、一部筆者の書き方に合わせてデッキ名称を変更

2.TOP128について

結果は、入賞上位ですら10%に満たない混沌ぶりを見せた。ここでは入賞デッキで取り上げなかった各デッキに触れていきたいと思う。

【アナカラーハンデス】、【ゼーロベン】、【4C邪王門】が多く勝ち残ったのは概ね想定通りだったが、事前の入賞傾向から外れて【5Cザーディクリカ】と【ガイアッシュ覇道】がかなり多くの勝ち上がりを見せたことが分かる。

これはおそらく、ハンデスが減ったことが少なからず影響していると思う。【5Cザーディクリカ】にせよ、【ガイアッシュ覇道】にせよ、細かいハンデスで初動を抜かれる動きがかなり厳しかったが、その密度が下がったことで比較的自分の動きを通しやすくなったと言える。

3.ガイアッシュ覇道

自力で確認した限りではあるが、【ガイアッシュ覇道】はいわゆる【黒覇道】と呼ばれるタイプが多かったことを付記しておく。とはいえハンデスに重きを置くと言うよりは”天災 デドダム”のカードパワーと”一王二命三眼槍”の受けを頼っての黒入りだった、というのが真相のように思える。

こちらはベスト8の構築。”オニカマス”等の対策かと思われる”百鬼の天邪閣”が印象的。

”サイバー・ブレイン”の採用は【4C邪王門】から輸入してきたアイデアのように思われる。もう1つのベスト16入りに採用されていた”ディメンジョン・チョーカー”のように、手札補充を重視するという意識の表れだろうか。

安定感と対応力を武器にした、長丁場に強い特性が活きたと言えるだろう。

4.5Cザーディクリカ

もう一つのダークホースとなった【5Cザーディクリカ】は、”ナウ・オア・ネバー”型と”ドラゴンズ・サイン”型の双方がベスト8入りを果たした。

どちらもテンプレを外して環境対策、あるいは取り回しの良さを意識したチューニングを施していることが読み取れる。

【5Cネバー】は打点形成能力の低さを補うため"CRYMAX ジャオウガ"と”レッドギラゾーン”を採用。また、ソリティア系統に対抗するため”希望のジョー星”を入れている。

【5Cドラサイ】はハンドキープ力を意識して”勝太&カツキング”と”ドンドン火噴くナウ”を両投。これは革命チェンジとの相性の良さから採用される”未来から来る、だからミラクル”のバリューを引き上げることと、”火噴くナウ”は盤面にクリーチャーを残すことなく除去ができることなどが関係していると思われる。

「4tロスト」の破壊力と、それに繋ぐための色配分の安定感に意識を置いた【5Cネバー】。

「呪文ロックと受けの強靱さ」に重きを置き、かつハンドキープにも意識を割いた【5Cドラサイ】。

いずれも、握ったプレイヤーのチューニングと理解の深さが勝利をもたらしたと言えるだろう。

5.ライオネルStar系統

もう1つ注目したいのは、準優勝に輝いた【赤白ライオネル】を始めとした、【ライオネルStar】系統のデッキの活躍だろう。

まずは準優勝の【赤白ライオネル】。

大前提として、今の環境には”キャンベロ〈レッゾ.Star〉”と”アルカディアス・モモキング”の通りが非常に良い。これらを投げればデッキが機能不全に陥る、またはターンが確実に戻ってくる、といった対面が殆どだ。

ではそれらを上手く使うことができるデッキは何か。既存のデッキであれば、それは【シータ閃】だっただろう。それとこれら”ライオネル.Star”系統のデッキの違いは、タマシードギミックの活用が挙げられる。

”ライオネルの天宝”は受け、手札補充、後攻でマナブーストに追いつくなど、見た目以上に多くの役割を持てるカードである。フィーチャーでは特に活躍していた印象があり、実際赤白というカラーでブーストとドローをこなす、というのはかなり強いアシストとなったはずだ。

そして、”センメツ邪鬼〈ソルフェニ.鬼〉”。”キャンベロ”の侵略元になりつつ手札交換、盤面除去と多くの役割を持ち、また対【アナカラーハンデス】において「手札を抱えながら殴る」という強力なアクションを取ることができる。

そしてデッキの顔である”ライオネル.Star”。”スロットンの心絵”を交えた展開力は凄まじく、一瞬で”アルカディアス・モモキング”と”キャンベロ”が絡んだ即時打点が生成されるのは正に圧巻である。

妨害されにくいタマシードから、環境で最も強いメタカードを投げつけるという動きを取ることに徹底した、一貫性のあるデッキと言えるだろう。

もう一つ紹介しておきたいのが、ベスト64に入った【リースライオネル】。

こちらも意図は赤白と同じだが、緑を入れて”ヘルコプタの心絵”や”ジャスミンの地版”を採用し、更に5枚目の4コストの進化クリーチャーとして”ナミノリ童子<サーフ.鬼>”が入るなど、3ターン目に”キャンベロ”を投げることを意識した構築がなされている。

面白いのは”パーリ騎士の心絵”の採用。墓地メタが幾つかのデッキに刺さるのは勿論だが、シンカパワーのマナ回収によって”キャンベロ”を回収、即侵略といった動きができ、「単色の多い三色デッキ」というタマシードを使ったデッキの弱点を上手く補完している。

メタカードを意識したデッキ構築という意味で、最も今回のGPで結果を出してのけたのがこれらの【ライオネルStar】系統のデッキではなかったかと思う。プレイヤーの創意工夫の成果と言えるだろう。

6.TOP16のデッキ分布

見事にばらけた結果となったが、特徴としては【赤緑アポロヌス】などの速攻を志向するデッキが脱落し、どちらかといえば後ろ寄せのデッキが生き残ったと言えるだろう。

最終結果は優勝【青魔導具】、準優勝【赤白ライオネル】、3位【アナカラーハンデス】、4位【5Cドラサイ】となった。

【青魔導具】に関してはメタゲームから意識が抜けていた所もあると思われるが、環境の穴を抜くように優勝を勝ち取った。まさに針の穴を抜くようなデッキ選択と、練度がもたらした勝利だろう。

【アナカラーハンデス】は事前の評判通りにきっちり勝ち残りを見せた。新デッキの多く現れたGPだが、まだまだ環境デッキの門番として残っていくのではないだろうか。

あとがき

その他色々なデッキがあり1つ1つ取り上げたいところではあるが、今回は時間の都合もあり、この辺りで筆を置こうと思う。

最後のまとめとして、今回のGPを見て思ったのは「デュエマは、面白い!」ということだ。強力なデッキのひしめく中、各プレイヤーが創意工夫を凝らし、新たなデッキ、新たな選択を提示していくのは、混沌としたメタゲームを観察する中で、私が一番楽しんだポイントだ。

月末には新弾も控えている。新たな戦略、新たな構築がまた、環境を賑わすだろう。そう確信させてくれるGPだった。

全てのプレイヤーと関係者への感謝、そして賛辞をもって終わりの挨拶とさせていただきたい。

では、また来月!