新型コロナクォータリーリポート 11/12

初めに

第4四半期に入って6週間が経った。11/5 号では陽性件数トップ5の感染状況とワクチン接種状況と日本nの感染の波は日本へ入国する者の数に紹介した。今号でヨーロッパ東であららっな統計が見られたのでそれを紹介したいと思う。その前に最新の感染状況を示す。下の地図は21年45週(11月6日〜12日)の人口100万人あたりの1日の平均陽性件数である。

色の濃いところほど陽性件数が多くなっている。ヨーロッパで特に濃いところが多い。地図からは分かりづらいが、先週取り上げたカリブ海も濃いところが多い。世界平均は60.7件である。先週より4.8件増えた。これで5週連続の増加である。最大は先週に引き続き、カリブ海にあるケイマン諸島で2021.7件で先週より88.2件減少した。人口100万人あたりの1日の平均陽性件数が100件以上となった国地域はが81あり、先週よりも7国地域増えた。このうち、1000件を超える国地域はケイマン諸島の他に、スロベニア、クロアチア、ジョージア、ジブラルタル、オーストリア、スロバキア、バルバドスの計8国である。先週の予想通りチリ、レバノン、ポルトガルは100件以上となった。他にセーシェル、フォークランド諸島、モナコ、ガイアナ、レユニオン、イタリアが100件以上になり、イラン、セントクリストファーネイビス、ボツワナが100未満となった。結果ヨーロッパで色の濃い地域が広がった。今週は100未満ではあるが、マルタ(98.0)、ドミニカ共和国(92.2)、エルサルバドル(90.2)、ベトナム(81.7)は4期に入ってから陽性件数が増加傾向になっており、1、2週間後には100件以上になる可能性がある。

A. トンガで入国規制をしていなかったら感染爆発が発生していただろう

トンガで10月30日に同国で新型コロナの感染者が初めて確認された。21年に初めて新型コロナ感染者を出した国は2週目のミクロネシア、17週目のセントヘレナ、34週目のパラオに続いて、11週間ぶり4国目である。これで222の国地域で新型コロナの感染が確認された。

トンガは南太平洋に浮かぶ約170の島からなる国で面積は747㎢で、人口は10万人強である。島の数も、面積も、人口も長崎県の五島列島を1〜2割ほど大きくした感じである。一人当たりGDPは4865ドルで、世界平均の半分以下であるが、オセアニアでは21国中11位で、中央値になる。オセアニアのGDPの平均値は1万2000ドルである。主要産業は農業と漁業で、カボチャが主要輸出品目の一つである。産業ではないが、年配の世代にはトンガ人力士話が有名であろう。かなりの親日国である。

トンガを含むオセアニアでは新型コロナが流行の兆しを見せるや否や、いち早く外国からの入国者を制限した。その結果、長らく新型コロナの感染からは無縁であった。今でも、ナウルやツバルなど7の国地域で陽性件数0を続けている。オセアニア21国地域の中でで累計陽性件数が3桁以上あるのは、オーストラリア、フィジー、仏領ポリネシア、ニューカレドニア、ニュージーランド、パプアニューギニアの6国地域だけである。いずれも人口20万人以上で、パプアニューギニア以外は、一人当たりGDPは2万ドル以上の比較的と裕福な国ばかりである。また、フランスはオセアニアに仏領ポリネシア(562.1)、ニューカレドニア(296.4)、ウォリスフツナの海外領土を持つが、3つのうち2つでかなり大規模な感染の波が発生している。

トンガでは感染者はいなかったが、4月14日からアストラゼネカを接種している。接種率は50.8%、完了率は34.64%で、世界平均(51.5%、40.5%)をやや下回るが、ワクチンを21年2期に始めた国としては良い方である(当然のことながら接種開始が遅い国ほど接種率等は低くなる)。4期の接種回数は平均すると1日に約4000回で世界平均(約3400回)よりは多い。11月は10月の約2倍の接種が行われている。10月末の同国初の新型コロナウイルス確認の影響であると考えられる。

時事通信の記事(記事はすでに削除されている)によれば、陽性者は10月中旬に2回目のワクチン接種を終わっており、ニュージーランドからトンガへの帰国便に搭乗する前は陰性であったという。また、帰国後の隔離期間中の検査で陽性と確認されたということから、おそらく無症状である。直ちにロックダウンが敷かれ(https://www.tokutenryoko.com/news/passage/15152)たが、2件目は発生せず、8日にロックダウンは解除された。トンガではワクチン完了とは関係なく、入国者は十数日の隔離をしている。したがって、隔離所で陽性患者が出たとしても、それ以上、街中には広まらなかったと考えられる。

常々言っているように、ワクチンを接種していようといまいと新型コロナには感染する。トンガ発の感染者と同じ便に乗り合わせた者たちからは陽性患者がでなかったことから、感染者は機内ではなく、空港を含むニュージーランドの国内で感染した可能性が高い。発症しなければ約10日、発症しても約14日でウイルスの感染力はほぼなくなる。感染防止のためには、入国者は一律に10日から14日の隔離が有効である。もし。トンガがカリブ海のトラベルバブルのように、ワクチン完了者で72時間以内の陰性証明を持っており、見た目健康そうならば、空港検疫なしで国内は自由行動をしても良い、などとしていたら、きっとカリブ海のような感染爆発が起こったであろう。

B. 45週(11/6-12)大陸別感染状況

B1. 陽性件数はヨーロッパ西で急増

21年45週の陽性件数は335万5649件で、44週よりも8.6%増えた。これで4週連続の増加である。前年同週(20/11/7-13)と比べれても2.5%の伸びとなっている。また伸び率は大きくなっている。このペースでいけば、21年4期は21年3期を上回る可能性がある。

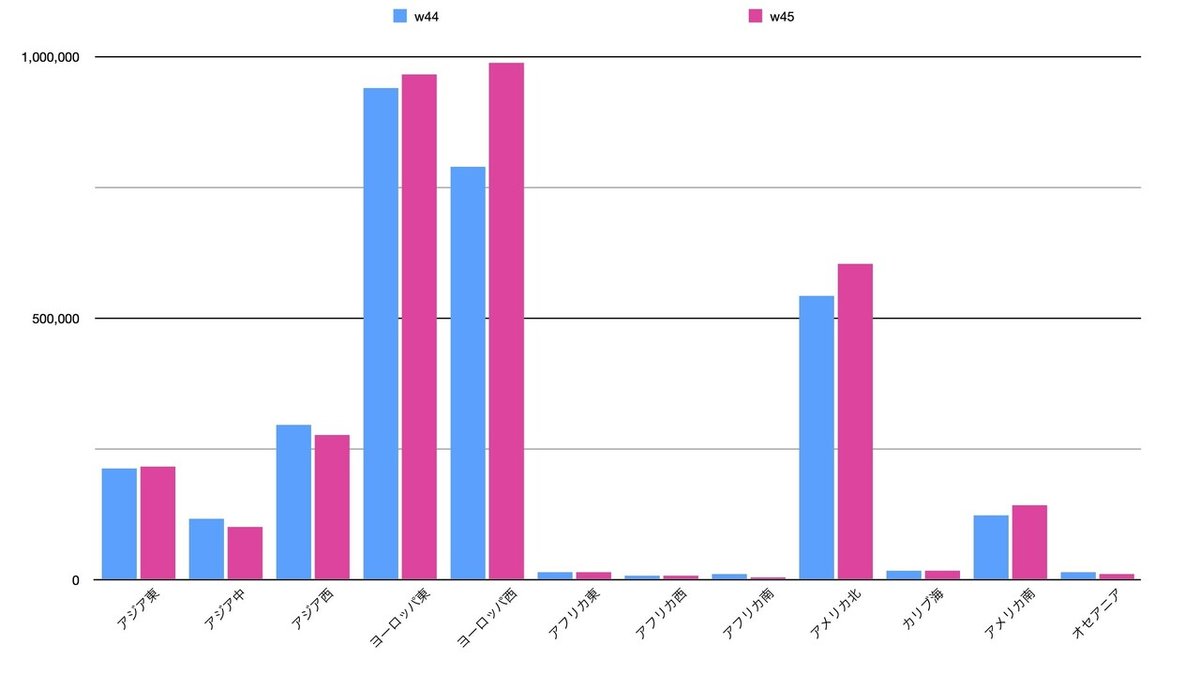

次のグラフは大陸別の44週(青)と45週(赤)の陽性件数の推移である。

44週はヨーロッパ東が約95万件、ヨーロッパ西が約80万件の陽性件数が確認され、1位2位であった。しかし今週は、ヨーロッパ西が20万件近く(前週比25%)増やして99万件となったのに対し、ヨーロッパ東は2万件ちょい(前週比2.5%)増やしたが97万件で、1位2位が逆転した。3位は先週も今週もアメリカ北である。アメリカ北は約6万件増やしており、ヨーロッパ東よりも多くの陽性件数を出している。また数の上では少ないが、アメリカ南の伸び率が17%と高くなった。

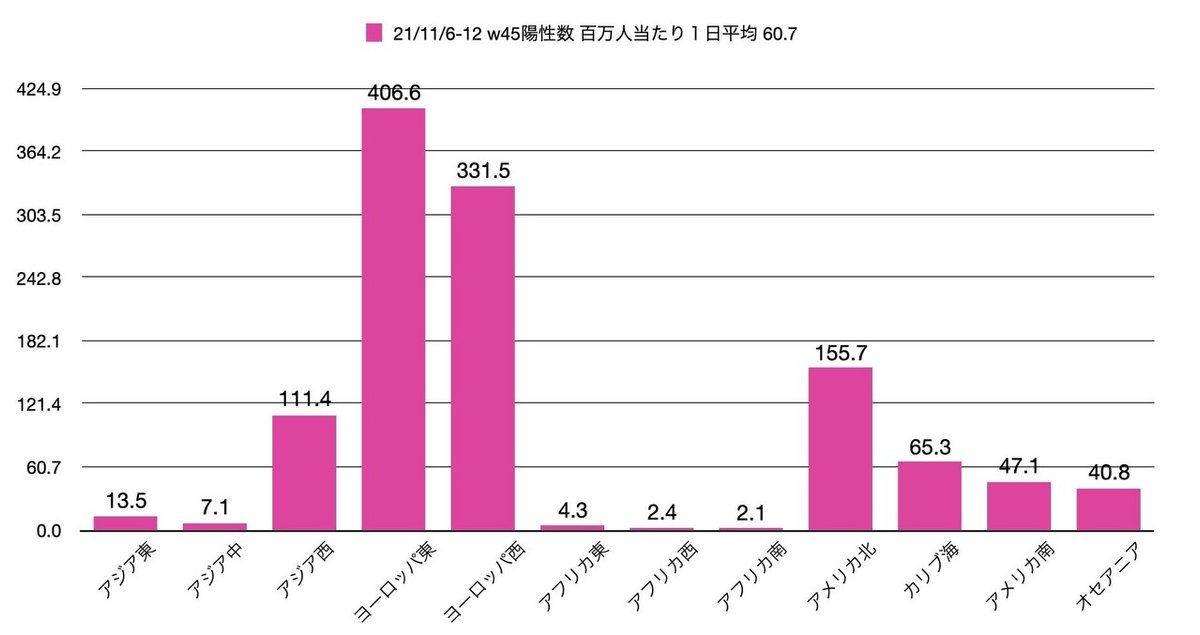

次のグラフは大陸別の45週の人口100万人あたりの1日平均の陽性件数である。

こちらはヨーロッパ東が一番多い。世界平均(60.7件)の7倍近い。ヨーロッパ西は5.5倍、アメリカ北は2.5倍となっている。アジア西とカリブ海が平均以上である。カリブ海やオセアニアは陽性件数が少ないからと安心してはいけない。人口が少ないので、陽性件数も少ない。割合をとることで感染の規模がわかる。ヨーロッパは数も多ければ割合も大きく、かなり深刻である。

B2. 死者数はヨーロッパ東が突出している

21年45週(11/6-12)の死者数は5万321件で、44週よりも2.2%増えた。21年4期は毎週5万人前後で推移している。3期からの減少が止まったかなという印象である。前年同週(20/11/7-13)と比べれば19%の大幅減少となっている。

下のグラフは大陸別の44週(青)と45週(赤)の死者数である。

ヨーロッパ東の45週の死者数は約2万2600人で、先週から2万人以上(8%)増えた。44週も45週も2位のアメリカ北に対してほぼ2倍の死者数を出している。面積で世界の7分の1、人口で世界の23分の1のヨーロッパ東が、世界全体の新型コロナ死者数の約半分を出している。2位のアメリカ北は先週より8%減少した。他にヨーロッパ西(17%増)とアメリカ南(16%増)で死者が増えている

次のグラフは大陸別の45週の人口100万人あたりの1日平均の死者数である。

ヨーロッパ東が世界平均(0.9人)の10倍近くで、死者数の多さが際立つ。数で見るとヨーロッパ西の死者数はアジアやアメリカよりちょっと多い程度だが、割合にすると、特にアジア東やアジア中よりもずっと多いことがわかる。陽性件数で平均以上だったアジア西は死者数も平均以上であるが、カリブ海は平均以下である。

次のグラフはヨーロッパ東の死者数の世界全体に占める割合の推移である。元々ヨーロッパ東は死者数が多かったが、21年4期はまだ半分程度しか経っておらず暫定値であるが、過去最高の3倍近い。このままのペースで行けば、21年4期は21年1期の14万9180人を超え過去最悪となると予想される。

B3. アフリカの致死率が高いのは検査をしないから。

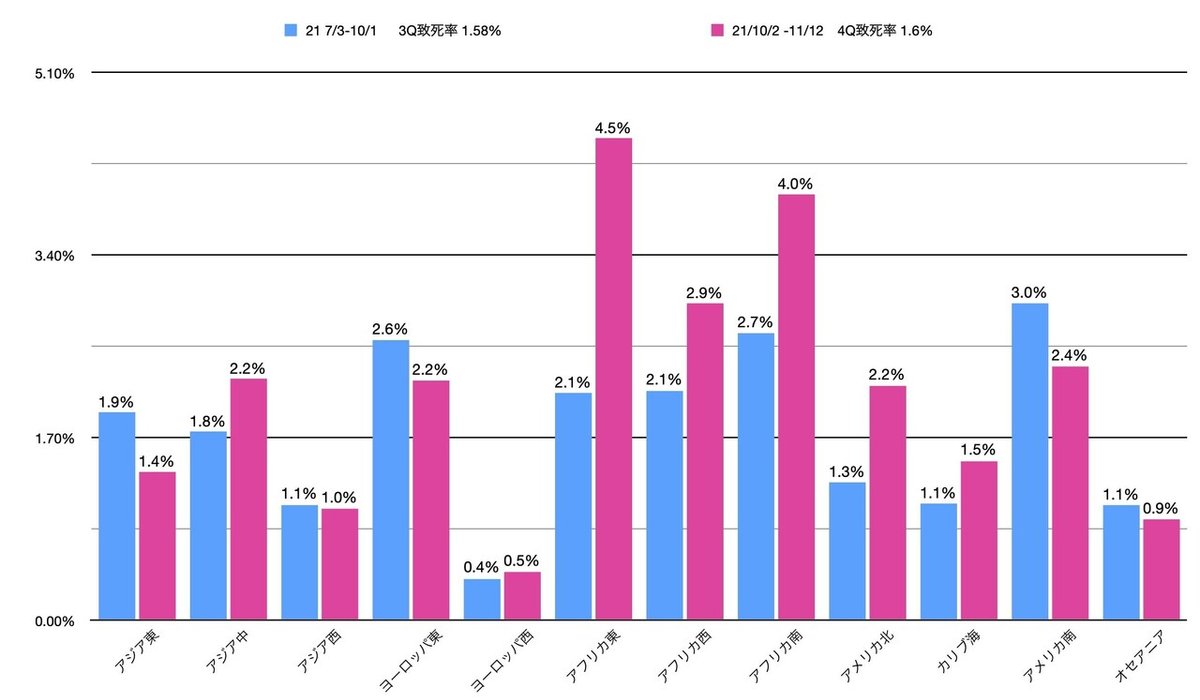

45週までの世界全体での致死率は1.65%になる。44週に比べて0.03ポイント下がったが、3期に比べて0.07ポイント上昇した。下のグラフは大陸別の3期(青)と4期の45週まで(赤)の致死率の比較である。

ヨーロッパ東は死者数急増したが、4期の致死率は3期よりも下がった。死者数が増えても、陽性件数がそれ以上のペースで増えれば、致死率は下がる。ヨーロッパ東はまさにこの例にあてはまり、死者数は3期に比べ143%の増加であったが、陽性件数は185%増加している。ヨーロッパ東では陽性件数の増加はかなり緩やかになったが、死者数はの増加はもうしばらく険しい状態が続くと思われるので、これからは致死率が上昇すると思われる。

致死率はアフリカが高くなった。3期からの上昇率も高い。アフリカでは「症状のある者のみにしか検査をしない」(毎日新聞、https://news.yahoo.co.jp/articles/6f446084c8dee678a788c08b93f69e53618b9a50、削除済み)と指摘されている。これが事実とすれば、無症状の陽性者は陽性件数の中に含まれず、陽性件数が他の地域よりも少なくなり、その結果致死率が上昇したのである。

B4. ワクチンはアジア東と中で独占中

次のグラフは大陸別の44週(青)と45週(赤)のワクチン接種回数の推移である。

アジア東、中での接種回数が飛び抜けて多い。世界全体の約70%が両地域で接種されている。特に多いのが中国とインドで、両国で世界の40%を占めている。ここ数週間インドは世界で一番多く接種していたが、44週以降、中国が接種回数を急増させ再び1位となった。感染が拡大しているヨーロッパの接種回数は低く、西は40%増やしたが、東は4%減った。

次のグラフは大陸別の45週の人口100万人あたりの1日平均のワクチン接種回数である。

回数ではカリブ海やオセアニアはほとんど接種していないように見えるが、割合をとれば結構接種していることがわかる。この数字の一番大きいのがアメリカ南である。アメリカ南はチリなどではすでに増加傾向であり、また他の地域でも3位の間続いた減少傾向が止まりつつある。そのため接種回数を増やしたと思われる。

次のグラフは大陸別の44週(青)と45週(赤)の完了率の推移である。

世界全体の45週の完了率は、44週より約1ポイント増え、40.49%となった。感染拡大中のヨーロッパは非常似た各70%を超えたが、東は36.5%と平均以下にとどまる。オセアニアとアメリカ南の完了率の伸びが大きい。

C. ヨーロッパの感染の中心が東から西へ移っている

冒頭の地図からヨーロッパで特に感染状況がひどくなっているので、国別に、感染状況を調べる。下の地図行列は4期に入ってからの人口100万人あたりの1日平均の陽性件数の推移である。

色は陽性件数を表し、白は0件、薄黄色は0.1〜9.9件、黄色は10〜99件、橙色は100〜499件、赤が500〜999件、茶色が1000件以上である。左上が40週(10/2-8)で、右上、左中、右中、左下と進み、右下が45週(11/6-12)である。

40週(左上)では、地図の左側(ヨーロッパ西)で100件未満、右側(ヨーロッパ西)で100件以上が多い。西で500件以上はイギリスのみだが、東ではルーマニア、セルビア、モンテネグロ、エストニア、ラトニア、リトアニア、ジョージアと7国あった。一方、ポーランド、チェコ、ハンガリー、アゼルバイジャンは100未満であった。

41週(右上)ではフィンランド、チェコ、アゼルバイジャンが100件以上に、アルメニアが500以上になった。、42週(左中)ではセルビア、ラトビア、リトアニア、ジョージアが1000以上に、スロベニア、クロアチア、ブルガリアが500以上に増えた。また、コソボを除いたヨーロッパ東全域が100件以上となった。43週(右中)ではウクライナとスロバキアが500以上に、スロベニアが1000以上に増えた。44週(左下)では、ルーマニアが1000未満となったが、オーストリア、チェコ、スロバキア、ギリシャ、アイルランドが500以上に、フランスが100以上に増えた。45週(右下)では、エストニア、ラトビアが1000未満に、ウクライナが500未満に減ったが、オーストリア、スロバキア、クロアチアで1000以上に、イタリア、ポルトガルで100以上に増えた。

日本政府は、「水際対策上特に対応すべき変異株以等に対する指定国・地域」と「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」を外務省のホームページに掲載している(https://www.mhlw.go.jp/content/000851966.pdf)。前者にはヨーロッパは含まれないが後者には、東からアルバニア、ウクライナ、ジョージア、ロシア(沿海地方、ハバロフスク地方)を、西からギリシャ、デンマーク、ベルギーをリストしている。リストによれば、ウクライナとロシア(沿海地方)からの入国者には11月8日より新たに検疫所での3日間の待機が必要となった。しかし、アルバニア、ジョージア、ロシア(ハバロフスク地方)、今まで検疫所での3日間の待機が必要だったが、入国時検査で陰性なら不要になった。また、「水際強化措置に係る指定国・地域」として、ウクライナ、イギリス、ロシア沿海地方、ハバロフスク地方)をリストしている。

今回は死者数がやたらと多い東ヨーロッパについて3期からどう変わったかを調べる。

C1. ヨーロッパ東の西部で陽性件数が急増している

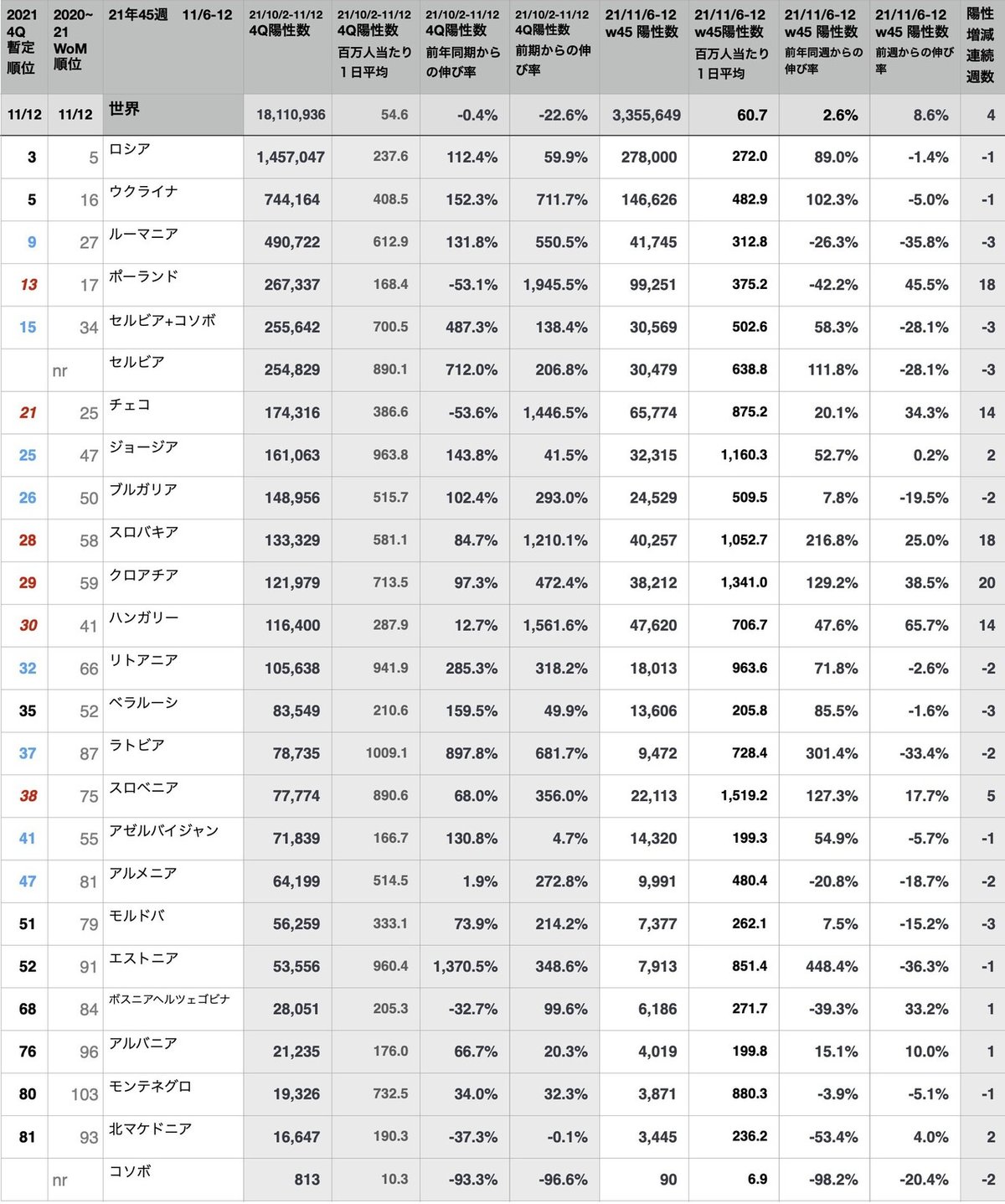

下の表はヨーロッパ東の陽性件数などの一覧である。

4期陽性件数ヨーロッパ東1位、2位は、要注意国に指定されているロシアとウクライである。それぞれ、145万7千件、74万4千件の陽性件数は世界でも3位、5位となっている。3期からの伸び率はロシアが60%である。この伸び率は、もしこのままのペースで増えていけば、最終的にこうなるという予測値である。死者数やワクチン接種回数でも同じ予測値である。今後の状況によっては、この予測伸び率よりも高くなることも低くなることもありうる。一方のウクライナは3期から8倍増である。ロシアもウクライナも過去最悪のペースで陽性件数が増えている。ロシアは8週連続、ウクライナは16週連続で陽性件数が増加し続けていたが、45週は少し減少した。ただし、今後減少が続くかどうかは、わからない。

ルーマニアは要注意国に指定されていないが、陽性件数は50万件にあと少しのヨーロッパ東3位である。世界では9位である。3期に比べて6.5倍増のペースで陽性件数が増えていたが、ここ3週連続で陽性件数が減少している。減少率も高く、ピークは過ぎたと思われる。しかし、過去最悪だった20年4期の陽性件数を超えることは確実である。

ヨーロッパ東各国の4期の人口100万人あたりの1日平均の陽性件数は、コソボ以外全てで100件を超えている。加えて、3期からの伸び率も北マケドニアとコソボ以外は全てプラスであり、100%以上となっているところも、24カ国中15カ国ある。多くが過去最悪のペースで増えている。ポーランド、チェコ、スロバキア、ハンガリーの4カ国で4期の3期からの伸び率が1000%以上になっている。これら4国では14週または18週連続で陽性件数が増加している。44週から45週にかけての増加率も25%から66%と他の国よりも高くなっている。クロアチアは伸び率が472%でちっと少なめであるが、20週連続で陽性件数を増加させている。エストニア、ラトビア、リトアニアのバルト3国は44週まで人口100万人あたりの1日平均の陽性件数が1000件を超えるかあるいはそれに近く、3期からは4倍から7倍増である。45週時点ではとりあえず増加がとまったようである。

C2. ヨーロッパ東の南部で致死率が高い。

下の表はヨーロッパ東の死者数などの一覧である。陽性件数の順に並べている。

4期死者数ヨーロッパ東1位、2位、3位は陽性件数同様ロシア、ウクライナ、ルーマニアである。それぞれ、4万5千人、1万9千人、1万5千人の死者数は世界2位、3位、4位となっている。3期からの伸び率はロシアが37%増、ウクライナは10.5倍増、ルーマニアが11倍増となっている。ウクライナとルーマニアは過去最悪のペースで死者数が増えている。ロシアは8週連続、ウクライナは16週連続で陽性件数が増加し続けてる。ルーマニアは今週は減少したが、14週連続で増加していた。ルーマニアは陽性件数ではピークを超えたようであるので、あと2、3週間すれば死者数も減少傾向になると思われる。

ヨーロッパ東各国の4期の人口100万人あたりの1日平均の死者数は、コソボ以外全てで世界平均の0.9人を超えている。加えて、3期からの伸び率はコソボ以外は全てプラスであり、100%以上となっているところも、24カ国中18カ国ある。多くが過去最悪のペースで増えている。陽性件数同様、ポーランド、チェコ、スロバキア、ハンガリーの4カ国で4期の3期からの伸び率が1000%以上になっている。しかし陽性件数とは異なり、それほど長く死者数が増加しているわけではない。バルト3国の死者数増加率はポーランドなどに次ぐ。しかし、これらの国々は致死率が世界平均の1.6%よりも小さい。ロシア、ウクライナ、ルーマニア、ブルガリア、アルメニア、モルドバ、ボスニアヘルツェゴビナ、北マケドニア、コソボは致死率が2.5%以上で、アルメニアを除いて、全てヨーロッパ東の南部の国である。

今の所、ポーランド、ルーマニア、チェコ、ハンガリーの陽性件数や死者数は、要注意指定国のウクライナと同じかそれ以上に酷いと思われるが、リストされていない。そういえば、アジアでも、中国、韓国、ベトナムは3期から4期にかけて大きな感染の波があったが、主に経済活動の理由から日本政府は要注意国に認定しなかった。同じようなことが起こっている可能性も考えられる。

C4. ヨーロッパ東はワクチン接種がなかなか進まない

下の表はヨーロッパ東のワクチン接種回数などの一覧である。陽性件数の順に並べている。

セルビアとコソボを別々に数えてヨーロッパ東24国中ワクチン完了率が世界平均の40%よりも低いところが、ロシアやウクライナをはじめ13国ある。50%以上のところはバルト3国、ポーランド、チェコ、ハンガリー、スロベニア、クロアチアなどヨーロッパ西と近いところである。ハンガリーを除いて欧米系のワクチンしか接種していない。また24国中11国でブースターも実施している。

4期接種回数1位はロシアの2163万8009回である。世界では14位とかなり低い。最多はインドの2億1821万9332回で、10分の1に満たない。人口100万人あたりの1日平均接種回数は3528.2回で世界平均の3470.1回より少し多いていでである。45週の接種回数は381万9740回で44週よりも27.5%減らしている。ロシアは Github によれば9月24日からブースターを開始している。9月24日で65万8982回のブースターを実施しているが、1日でそれだけの摂取を行うことはロシアの接種能力から行って難しいと思われる。その後のペースから計算すると、実際は9月2週目あたりから開始していると考えられる。4期は159万回のブースターを実施しており、これは4期全接種回数の7%にあたる。接種率は41.20%、完了率は34.64%で世界平均の51.53%、40.49%より結構低い。接種率完了率を高めるよりも、ブースターを優先するということは、一部地域、おそらくモスクワ近辺などで感染の急拡大があるからと考えられる。シベリア地方などは接種率等は低いが、アフリカなどと同じように、陽性件数は多くないので、その分をブースターに回したのであろう。

4期ワクチン接種回数のヨーロッパ東の2位、3位はウクライナ、ルーマニアで、陽性件数、死者数と同じであった。3期からの伸び率はウクライナで68%増、ルーマニアで464%増と大きい。ウクライナの完了率は20%未満だが、ルーマニアは3期終了時点でロシアより完了率が低かったが、11月12日現在では35%となりロシアより高くなった。

ヨーロッパ東各国の完了率はバルト3国が58〜66%で一番高い。ヨーロッパ西と接するポーランド、チェコ、スロバキア、ハンガリー、クロアチア、スロベニアが42〜60%と高くなっているが、それ以外は20%から30%台にとどまる。完了率の高い国々はハンガリーとスロバキアを除いて、欧米系のワクチンのみを接種している。

まとめると、ポーランドなど、ヨーロッパ西と国境を接する地域は4期に入ってから陽性件数が急増した(したがって、増加率が高い)。北のバルト3国や、南のバルカン半島諸国はそれよりちっと早く8月から9月から急増した(3期も増えているので、相対的に増加率が小さくなる)急増した時期が早かったので、減少するのも早くから始まった。一部では再び増加しはじめている。また、南の方にある国ほど死者数が多いという結果になった。

一方、ヨーロッパ西では、ドイツ、スペイン、オランダ、オーストリア、フランス、イタリアで養成件数が急増中である。ドイツの45週の陽性件数24万件は、過去最大である。43週まで陽性件数が増加していたイギリスはここ3週連続で減少しているが、減少率は5%程度で陽性件数は先週とあまり変わらず、減少が始まったとは言い難いが、増加は止まったとは言えそうである。ヨーロッパ西での陽性件数1位の座は保っているが、このペースなら、46週中(11/13-19)にドイツに抜かされるであろう。まずバルト3国やルーマニア付近が、次にロシアやウクライナが、その次にポーランドやクロアチアあたりが、そしてドイツ、オーストリア、イタリアなどで陽性件数が増加した。バルト3国やルーマニアではすでに減少が始まった。このような視点で改めて先の地図行列を見れば、感染の中心が西へ動いているように見える。12月までにはヨーロッパ東の感染拡大が一段落し、12月以降はヨーロッパにしで感染拡大が起こると考えられる。まるで昨年と同じように。

D. 感染は無症状のワクチン接種者が広める

致死率のところで引用した毎日新聞の記事では「感染は無症状の人を通じて拡大している」というWHOの話を載せている。WHOの言いたいことは、無症状の人は自分が感染しているかどうかわからず、その結果、無自覚に感染を広めるということであろう。20年3月に全ての人が検査をしてウイルスを持っているかどうか確認すべきであると通達を出したし、今は全ての人にワクチンが行き渡るように訴えている。

無症状なら大抵は他人から移されないように、マスクをしたり、集近閉を避けるなど積極的な予防をしている。したがって、彼らから感染することは少ないと思われる。ところが同じ無症状でもワクチン接種者は自分はもう新型コロナに感染しないと、と誤解している人が多い。ワクチンを接種していても新型コロナ、特に最新の変異株には、かかってしまうことは明らかある。ワクチン接種者は感染したとしても症状が通常より軽くなる。つまり、未接種なら重症だったケースが軽症になり、軽症だったケースが無症状になる。その結果、ワクチン接種者が増えれば、無症状の感染者がより多くなる。このような者たちが、マスクもせず、集近閉をすれば、ここから感染が広まるのは明らかである。現在は、かなりの国で、ワクチン未接種者を公共の場から追い出すという差別がその国政府公認のもとで行われている。フランスやアメリカでは、未接種者に対する接種者の暴力事件も起こっている。感染が広まりそうなところには基本ワクチン接種者しかいないので、感染はワクチン接種者同士の間で起こっていると言ってもいいのではないか。

また、PCR検査陰性者は自分は新型コロナに感染していないというとんでもない誤解をしている。PCR検査陰性は検査に出るほど多くのウイルスを持っているわけではない、ことを意味するだけである。ましてや、他人に感染させないということを保証するものでもない。PCR検査陰性証明の有効期間はせいぜい3日である。というのも、感染直後の1〜2日の間は体内でウイルスが十分に増幅されていないので、PCR検査陰性になる。2〜3日経って初めて陽性になる。そこから発症までの間が最も他人に感染させやすい。検査を受けた時が感染後1日目なら、結果は陰性である。しかし、2日後から、人に感染させることができる。自分は陰性だと保証されているので、マスクをしたり、集近閉を避けるなどという行動はとらない。むしろ、自分は陰性だからとCAや店長の指示を無視し、時には暴力を振るうなどいう行為も見受けられた。昨年はPCR検査陰性が、今年はワクチン接種が、同じようなことを起こしている。

したがって、WHOの見解は、「ワクチン接種したPCR検査陰性者で無症状のものから感染が拡大する」とした方が適切である。

ワクチン完了者が入国前に取得したPCR検査陰性照明を持っていて、入国時に見た目元気そうだからと言って、入国させて後は自由に行動しても良い、などとすれば、どうなるか推して知るべし。カリブ海の例からもわかるよう感染拡大するばかりである。入国者は一律に待機させれば、検査所内で抑えることが可能であることが、トンガの例が示している。ワクチンは他人とフィジカルな接触が頻繁な業務に携わる者、PCR検査は死因確認などの必要最小限にとどめておいた方が、感染もワクチン暴力も防げる。

アメリカではワクチン接種率の増加で数々の規制を一旦緩和したが、そのせいで感染再拡大したために、規制を再開した。今はどこの店でも従業員はほとんどがマスクをして対応している。客の方も3割がたがマスクをしていた。しかし、11月に入った頃から、客のマスク率が下がったなと思っていたら、案の定、陽性件数が増加しはじめた。

人口、陽性件数、死者数はWorldometer のものを、ワクチン接種回数などは Github のデータを利用している。Worldometer や Github で扱っていない国地域の統計は Google を用いる。北キプロスの陽性件数と死者数は、政府の発表するデータを用いる(https://saglik.gov.ct.tr/COVID-19-GENEL-DURUM)。面積、GDP、その他の情報はウィキペディアとと外務省の各国紹介ページ(https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/index.html)を利用している。数値はアメリカ中部時間の10月23日22時時点で得られた最新の値を利用している。10月23日以降に修正あるいは追加する国地域もあるが、その分は含めない。従って、他の新型コロナ統計サイトの数値とは異なることもある。地図は mapchart.net のサービスを利用して作成している。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?