新型コロナクォータリーリポート 12/3 アフリカ西で不穏な動き

11/29 号ではオミクロン株に関連して、アフリカ南での感染状況を報告して。今号では引き続きオミクロン株がどのくらいの感染力を持つのか統計的に調べてみると、あららっなデータが出てきたので紹介したいと思う。まず、次の地図は、21年48週(11/27-12/3)時点での陽性件数が増加中の国減少中の国を表している。

48週では、マラウィ、ジンバブエ、エスワティニ、レソトが新たに増加傾向となった。また、ナミビア、モンザンビーク、ブルンジでは減少が止まった。南アフリカと国境を接するボツワナやアンゴラ、ザンビアでは引き続き陽性件数は減少している。しかし、アフリカ西で陽性件数の減少が止まった離、増加傾向になった国が増えた。今回はアフリカ西に各国についての感染状況を調べて、オミクロン株の傾向を考察する。

ヨーロッパ西ではアイスランドとギリシャで陽性件件数の増加が止まったと思われるが、他の国では陽性件数が増加し続けている。イギリスも先週までは減ったり増えたりを繰り返していたが、今週は増加傾向となった。一方ヨーロッパ東ではギリシャに近い南部では陽性件数が減少傾向となったが、ポーランドなどヨーロッパ西と接する国では増加が続いている。

アメリカが増加傾向となった。一方、アメリカ南ではブラジルとチリが減少傾向に戻った。全体的には増加中となった国の数は先週から約1割増えた。

A. 21年の陽性件数は2億件を超える

オミクロン株の影響で世界の入国状況が厳しくなった。新聞やテレビなどの古いメディアからは人権侵害だという声が聞こえるが、感染が治れば、今まで通り出入国できるのだから、ここはしばらくの間我慢が必要である。これまで散々我慢してきたのに、またさらに我慢するのはうんざりだという声もある。しかし、感染症などにおける、行動規制は国民や入国者の健康と財産を守るもので、むしろ人権尊重である。WHOが完全に政策を間違えたことが感染拡大の原因であるが、各国政府の政策を無視して我が儘な行動する輩のせいで世界で感染がいつまで経っても終わらないのである。

A1. 3ヶ月ぶりに陽性件数400万件越え

世界の21年48週(11/27-12/3)の陽性件数は428万5992件であった。47週に比べ8.6%の増加で、7週連続の増加となった。1週間の陽性件数が400万を超えたのは、35週(8/28-9/3)以来3ヶ月ぶりである。オミクロン株の危険性が宣伝され、各国が入国禁止などの措置を講じたため、先週減少した伸び率は再び大きくなった。

これで21年4期の陽性件数は3007万7768件と、3000万件を超えた。昨年同期に比べ2%の減少、前期と比べ14%の減少である。しかし伸び率は小さくなっているので、このペースでいけば4期の陽性件数はおそらく5000万件弱となって、3期の陽性件数(5115万3030件)を若干下回るくらいになると予測される。また、21年の総陽性件数は1億8000万件を超えた。このペースでいけば、21年の陽性件数は最終的に2億件を超えると見込まれる。

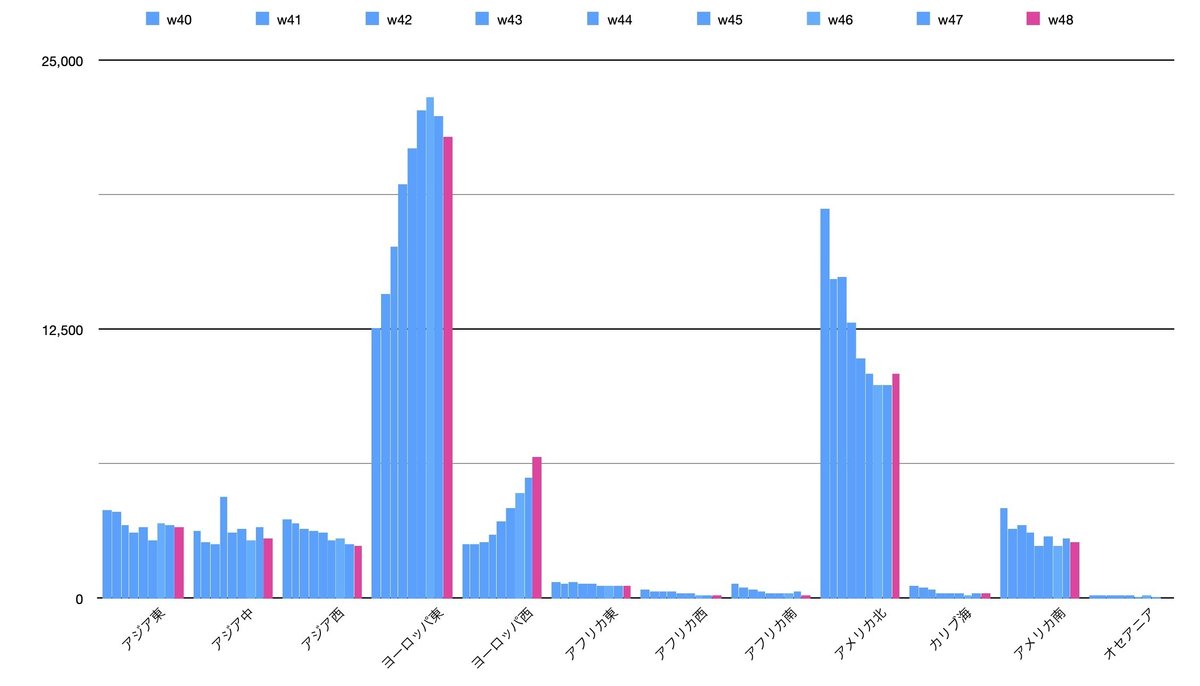

次のグラフは大陸別の4期の陽性件数の推移である。

ヨーロッパ東は先週はちょっと増えたが、今週は減少し、上に凸のグラフの形に近くなった。ポーランドとスロバキア増加が続いているが、伸び率が下がった。チェコ、ハンガリー、スロベニアは今週は減少したことが大きい。ヨーロッパ西は引き続き増加傾向であるが、伸び率は小さくなった。グラフが下に凸から上に凸に変わった。イギリスとドイツで伸び率が一桁台に下がったことが大きい。ピークを迎えるのも近いと思われる。オーストリアでは2ヶ月ぶりに前週の陽性件数を下回った。

アメリカ北とアフリカ南で陽性件数が急増している。アメリカ北で増えているのはアメリカとカナダだけであるが、メキシコやパナマなどでも長く続いた減少が止まったようである。アメリカ、カナダ、メキシコではオミクロン株が確認された。パナマはアメリカ南で発生している感染拡大が移ってきたと考えられる。したがって、北から、南から感染が広まっていくことが予想される。

アフリカ南では、オミクロン株に指定されているいないにかかわらず、全体的に陽性件数が増えている。アフリカ西でも全体的に陽性件数が増加傾向となった。現在ガーナとナイジェリアがオミクロン株で指定されているのみであるが、ナイジェリアでは長く続いた陽性件数の現象が止まった。ガーナは陽性件数の更新をしなかった。アフリカ東は減少中であるが、スーダンとチャドの内陸国で陽性件数が増加中になった。

アジア東は今週は減少したが、ここ1ヶ月ほどじわじわと陽性件数を増やしている。増えているのは、韓国、ベトナム、ラオスである。ベトナムは今週は減少したが、アジア東で最も増加率が高い。48週の陽性件数は10万件弱で、アジア東1位、世界11位である。このペースなら、来週中に4期の陽性件数でもアジア東1位となるであろう。韓国はベトナム以上のハイペースで増やしている。

アメリカ南はチリがピークを迎えて減少傾向になり、ここ1ヶ月ほど減少が止まっていたかに見えたブラジルで再び減少が始まったので、アルゼンチン、ボリビア、ペルー、コロンビアのアンデス山脈沿いではまだまだ増加傾向であるが、全体としては微減となった。

アジア中、アジア西、カリブ海、オセアニアでは一部の国を除いて減少が続いている。しかし、下げ止まり感が大きい。

A2. ヨーロッパ西では死者数が急増しているが、アフリカ南では死者数が半減した。

21年48週(11/27-12/3)の死者数は5万1038人であった。47週に比べ1.2%の減少となった。オミクロン株による死者の報告はまだ内容であるが、出るとすれば48週以降なので、今後死者数が急増する可能性もある。

これで21年4期の死者数は45万2182人となった。昨年同期に比べ10%の減少、前期と比べ18%の減少である。4期に入ってからは1週間の死者数が5万人前後で推移している。このペースなら、最終的に4期の死者数は65万人ほどと予想される。ただし、ヨーロッパ西では4期の死者数の伸び率が毎週10%と非常に高くなっている。この急増の原因がオミクロン株ならば、70万人前後に増える可能性もある。しかし、21年の中では一番少なくなると予想される。また、21年の死者数は331万2069人になった。最終的には350万人テオぢになると思われる。

次のグラフは大陸別の4期の死者数の推移である。

ヨーロッパ東は綺麗な上に凸のグラフになっている。減少率も大きくなっているので、今後も死者数は減少を続けるだろう。しかし、ヨーロッパ東は世界で最も死者数が多く、世界の死者数の40%を占める。ヨーロッパ西はほぼ全ての国で死者数も増加傾向である。しかも、伸び率も大きくなっている。陽性件数が増えているので、今後もしばらくは増加傾向が続くと思われる。

アメリカ北では4期の死者数は全体的に減少しているが、今週は死者数が微増となった。アメリカ、カナダ、パナマでの増加が影響している。他の国では死者数が減少しているが、そのペースが鈍くなっている。陽性件数も増加しているので、今後死者数が増加する可能性が高い。カリブ海も今週は微増となった。トリニダードトバゴでの死者数の増加が著しく、4期の死者数は来週中にはキューバを抜いて、カリブ海トップになると思われる。アメリカ南では上下を繰り返しながら、増加傾向である。

オミクロン株で陽性件数が倍増したアフリカ南では、先週増えた死者数が今週は半減した。オミクロン株発祥の地と言われる南アフリカの死者数がアフリカ南全体の死者数の86%を占める。南アフリカ以外では48週の死者は5人未満である。しかし、その南アフリカでも死者数が30%減少した。南アフリカの死者数は8月から続いた長い減少が止まったような状態なので、オミクロン株の影響はまだ出ていないと考えられる。実際、報道によれば、オミクロン株による死者は今のところ出ていないらしい。

アジアやオセアニアでは、一部の国を除いて死者数は減少傾向である。しかし、減少のペースが鈍くなってきており、いわゆる、下げ止まりの状態である。

A3. ワクチン接種回数は3ヶ月ぶりの大幅増となった

21年48週(11/27-12/3)のワクチン接種回数は2億6574万642回であった。ポルトガルが11月15日以降ブースター回数しか発表しなくなった。ブースター回数もキリがいい数字なので概数であると考えられる。従ってポルトガルの接種回数はブースター回数から計算した推定値である。また、クウェートで15週間ぶりに接種回数の更新があった。48週の接種回数を考えると、発表をしていない週でも接種をしていたと考えられる。

接種回数が2億5000万回を超えたのは35週以来3ヶ月ぶり。接種回数は47週に比べ22%の大幅な増加となった。1週間の伸び率が20%を超えたの30週(7/24-30)以来4ヶ月ぶりである。オミクロン株による感染拡大で急遽ワクチン接種を呼びかけた結果であると考えられる。

次のグラフは大陸別の4期のワクチン接種回数の推移である。

オミクロン株の感染拡大が著しいヨーロッパ西では全体で40%以上、アメリカ北でも20%以上接種回数を増やした。国別では、フランス、ドイツ、オランダ、スイス、アメリカがほぼ倍増、カナダは4倍増となった。今の所オミクロン株の脅威にはさらされていないが、アメリカ南では前週比で5倍以上の接種をおこなった。これは先週ブラジルが接種回数を発表しなかったために、先週分が極端に少なくなっているから起こった現象である。実際は50~70%程度の増加と考えられ、大幅に接種回数を増やしていることに変わりはない。

一方、オミクロン株発祥の地とされているアフリカ南では接種回数は2.5%の減少となった。アフリカ東は11%増であるが、西は40%の大幅減となった。、アフリカでは48週の接種回数が0となったところが、20国地域ある。各国で入国禁止措置をしたことが影響している可能性がある

中国が1000万回、フィリピンが700万回、ベトナムが300万回と大幅に増やしたアジア東の接種回数が大幅に伸びた。しかし他の地域は減少傾向である。

これで21年4期のワクチン接種回数は18億1669万1727回となった。前期と比べ17%の減少である。接種率は54.9%、完了率は44.1%となった。ブースターは新たに、アンギラ、クウェート、スウェーデン、ニュージーランドで開始された、これで64国地域でブースターが始まったことになる。例えば、ニュージーランドでは5月からブースターを始めていたように、アンギラ以外はもっと早くからブースターを始めていた。何らかの理由で、今まで秘密にしておいたのであろう。他にも、すでにブースタを始めているが黙っている国があるのではないかと思う。

B. アフリカ西の感染状況

新型コロナクォータリーリポートでは、アフリカを3地区に分け、下の地図で白に塗られた赤道から北で中央から西寄りのアフリカに位置する26国地域をアフリカ西に分類している。

アフリカ西では、ガーナとナイジェリアがオミクロン株に関連して水際措置に関わる指定国地域にリストされた。ここではアフリカ西の感染状況とその傾向及びワクチンの接種状況とその効果について考察する。

B1. 陽性件数は世界の24分の1、死者数は10分の1、ワクチンは4分の1

アフリカ西は世界で最も新型コロナの発生件数が少ない地域である。下のグラフは大陸別の4期の陽性件数である。

アフリカ西の4期の陽性件数は8万7862件である。これは陽性件数世界48位のポルトガルよりも少し多い程度である。人口100万人あたりでは1日平均2.5件である。世界平均は60.4件で、その24分の1しかない。また3期に比べ、78%減少している。

下のグラフは大陸別の4期の死者数である。

死者数は2631人でオセアニアよりは多い。死者数世界25位のフランスよりも若干少ない程度である。しかし人口100万人あたりでは1日平均0.086人で世界平均の0.9人の10分の1以下である。オセアニアは0.5人なので、アフリカ西よりも死者数の割合が5倍ほど高くなる。

下のグラフは大陸別の4期のワクチン接種回数である。

回数では、カリブ海やオセアニアよりは多いが、人口100万人あたりでは1日平均827回にしかならない。世界で最もワクチン接種が遅れており、世界平均の3651回の4分の1以下である。

アフリカ西はワクチンを継続的に接種している24ヶ国地域中、19ヶ国で中国製ワクチンを接種している。また、8ヶ国でロシア製ワクチンを接種している。11/26 号で、アフリカ南では中国製ワクチンを接種している国の方が4期の陽性件数の減少が大きいと言う結果を出したが、中国製ワクチンのおかげで、アフリカ西は陽性件数を低い状態に維持していられる可能性がある。

B2. 北部と東部で陽性件数が増加中

次の表はアフリカ西各国の4期の陽性件数の指標たちである。

アフリカ西での陽性件数の多いところは北部のモロッコ、チュニジア、アルジェリアである。12月3日時点では、それぞれアフリカ西で、1、3、5位になっている。Worldometer の20年からの累計陽性件数ではモロッコが45位、チュニジアが49位と比較的上位にいるが、21年4期だけならそれぞれ、88位、98位である。アルジェリアも含めて、昨年同期からは75%以上、3期からは80%以上減少している。しかし、ここ数週間は陽性件数を増加させている。2増加率はそれほど高くはないが、地中海を挟んだスペインやイタリアではオミクロン株の影響で陽性件数が増えており、その影響で減少が止まったと考えられなくもない。要注意が必要である。

アフリカ西では4期になってアフリカ中央部に近いカメルーン、ガボン、コンゴや、サハラ砂漠にある内陸国のマリ、ブルキナファソ、ニジェールで陽性件数が大きく増えている。アフリカ中央部ではコンゴ民主、中央アフリカ、チャドなどで増加、サハラ砂漠内陸部ではアルジェリアやモロッコの増加の影響を受けていると考えられる。しかし、人口100万人あたりの1日平均陽性件数は世界平均よりも下である。一番大きいガボンでも46件と世界平均の4分の3でしかない。カメルーンやガボンはすでに減少傾向に入っている。

アフリカ西の残りの国々では3期から80~90%減少しており、人口100万人あたりの1日平均陽性件数も5人未満がほとんどである。しかし、ベナンやトーゴなどのギニア湾沿いでは今週陽性件数が大幅に増加した。ガーナの48週の陽性件数は0であるが、47週は200近くあり、また、オミクロン株の指定国なのでおそらく陽性件数は0ではないと思われる。

B3. 内陸部で死者数が増える

次の表はアフリカ南の4期の死者数の指標たちである。陽性件数の順に並べてある。

昔から死者数の多いのがモロッコ、チュニジア、アルジェリアであるが、前期に比べ80%以上減少させている。一方、カメルーン、ガボン、コンゴ、マリ、ブルキナファソ、ニジェールでは前期比で270%から740%の大幅増となった。しかし数の上では少なく、人口100万人あたりの1日平均死者数が一番高いチュニジアで0.6人と非常に少ない。半数以上の国で0.1未満となっている。

しかし致死率は世界平均の1.5%以上のところが20ヶ国もある。最も高いのがセネガルの12.4%である。これはイエメンに次いで世界で2番目に大きい。セナガルの中に楔のように打ち込まれた格好のガンビア、ブルキナファソ、ニジェール、コートジボワールが致死率トップ25に入る。

B4. 中国ロシアはアフリカにワクチンの提供を縮小した

次の表はアフリカ西の4期のワクチン接種回数の指標たちである。陽性件数の順に並べてある。

一番右端の列で赤く塗ったところが中国製ワクチン接種国、青く塗ったところがロシア製ワクチン接種国、2色のところは両方を接種している国である。

モロッコで4期の接種回数が約775万回と、アフリカ西で一番多いが世界では35位である。アフリカ西で2番目に多いナイジェリアは約339万回で、モロッコの半分でしかない。接種回数が100万回をこえるところは両国を含め僅かに6カ国しかない。西サハラでは接種が実施されておらず、セントヘレナでは5月5日以降接種が途絶えている。

半数以上の14ヶ国で4期の接種回数が3期よりも増加したが、アフリカ西全体では3期よりも13%減少させている。接種回数の多いモロッコ、チュニジア、アルジェリアで40から50%減らしていることが大きい。人口100万人あたりの接種回数は、アフリカ西で一番多いカボベルデで3648回と世界平均(3450回)にわずかに届かない。

4期の接種回数はナイジェリア、マリ、トーゴ、サントメプリンシペで増加傾向である。いずれも中国製ロシア製ワクチンを接種していない。したがって、アフリカ西のワクチン接種回数減少は中国、ロシアがワクチンの供給を停止したことが原因であることが考えられる。実際、中国やロシアでは現在ブースターに力を入れている。

アフリカ西で完了率が世界平均(44%)より高いところは、モロッコとセントヘレナの2国地域のみである。チュニジアとカボベルデで40%台、アルジェリア、モーリタニア、赤道ギニア、サントメプリンシペで10%台である他は全て10%未満である。

また、チュニジアとアルジェリアではブースターも実施している。

C. アフリカ西で感染が少ない理由。

アフリカ西も含めて、アフリカは全体的に新型コロナの感染が低い。

C1. 検査数が少ないから陽性件数も少ないというのはまやかし

第一に挙げられるの理由は、アフリカでは検査が少ないからと言うものである。数週間前に紹介した新聞記事でも、アフリカでは症状の見られる者にしか検査を行わないと書かれていた。これが、感染しているが症状のない者を見逃しており、実際の陽性件数は発表している数の7~8倍程度になるのではないかというWHOの見解を続けていた。下のグラフは4期の大陸別人口100万人あたりの1日平均の検査数である。

確かに、アフリカの検査数は少なく、ヨーロッパの150分の1から50分の1である。陽性件数は130分の1から50分の1で大体同じ割合である。なので、アフリカでの検査回数をヨーロッパ並みに増やせば、陽性件数はもっと増える可能性はある。しかし検査数は陽性件数の必要条件ではあるが十分条件ではないので、検査数が増えたからといって、陽性件数が必ず増えるわけではない。

肺炎で亡くなった場合、今は世界のどの国でも必ず新型コロナに感染していたかどうかの検査をするので、新型コロナの死者数は検査数が減っても増えても変わらない。例えば、人口1万人の町で、10人が亡くなり、そのうち3人が新型コロナによる肺炎が原因で亡くなったとする。この町で100人を検査しても、1000人を検査しても、1万人全員を検査しても、新型コロナでの死者数は3人のままで変わらない。つまり、検査数を増やしても死者数が増えない。

そこで、ヨーロッパとアフリカの21年4期の死者数をもとに検査数と陽性件数の比率を考えると、アフリカで検査数を100倍に増やした時、陽性件数は現在発表している数の12倍程度という数字が出てくる。しかし、アフリカでは、アルジェリアをはじめとして19カ国で21年4期の検査数が0になっている。検査をしないと陽性件数や、治った人の数を数えることはできないので、実際は検査をしているが、発表はしていないのである。この部分を推定してアフリカの検査数に加えると、WHOが主張しているような7~8倍という数字になる。

仮に陽性件数が7~8倍程度であったとしても、アフリカ西の陽性件数は70万件、人口100万人あたりで20人ほどで、ヨーロッパ西の10分の1に過ぎない。やはり、感染具合は非常に小さいと言える。

したがって、検査数が少ないと言うのは陽性件数が少ないことの理由としは弱い。

C2. 後進国だから感染が少ない

次に考えられる理由は、人々の活動である。 10/29号で考察したカリブ海では、2020年に観光客だけでなく、ビジネスでも外国人の入国を大幅に規制した国地域が多かった。そのような国では、2020年の感染者は数百人レベルと非常に少なかった。しかし、経済が縮小してしまった。経済復興のために、21年夏にトラベルバブルを作って規制緩和をしたら、ものの見事に感染爆発が起こった。

アフリカではこのような経済再開のための入国規制緩和は、ヨーロッパに近いチュニジア、アルジェリア、モロッコや、中東と関係が深いエジプト、OECD加盟国の南アフリカ、セーシェル、レユニオン、マヨット、モーリシャスなどの観光立国で行われている。そして、これらの国での陽性件数はアフリカの中でも高くなっている。このような国の多くはGDPが高い。次のグラフは一人当たりの名目的GDPの各大陸での中央値である。単位はUSドルである。

必ずしもGDPの数値と陽性件数が比例しているわけではないが、陽性件数の多いところはGDPが大きい。GDPが大きいということは、それだけ人々の活動が活発な訳で、人から人へと感染する新型コロナウイルスにはうってつけの環境である。アフリカは全体的に一人当たりGDPが小さい。最も低いアフリカ東は776ドルで、最も高いヨーロッパ西の約70分の1である。アフリカ西は東の約3倍のGDPであるが、ヨーロッパ西の20分の1以下である。各国の経済状態を見ても、芳しいものはなく、停滞気味である。ヨーロッパ、アメリカ、アジアほどの人的交流は少ないと思われる。

意外な感じもするがインドのあるアジア中のGDPはアフリカ西より低い。インドの国民一人当たりのGDPは2116ドルで、数字だけでは貧困国である。しかし、経済規模は世界6位と大きい。IT産業が中心となって、あらゆる分野で成長が見込まれている。したがって、国際交流も大きく、その分、インドの土着株であるデルタ株が世界中に広まることとなった。

アフリカでは主に中国が経済活動をしている。インドと違って中国では陽性件数が非常に低い。中国はデータを誤魔化しているからだという説もある。しかし、共産党は町中に監視カメラを張り巡らせ、個人情報をほぼ完全に握っており、一人でも陽性患者がいれば、100万人を隔離し、外国人の入国も厳しく制限しているので、あながち、嘘ではないかもしれない。実際、コロナ禍においても中国人は日本を含め比較的多くの国で入国可となっている。一方で、感染爆発した欧米はアフリカでの活動を抑えている。したがって、アフリカには新型コロナウイルスがあまり輸入されなかったと考えられる。つまり、アフリカ諸国は後進国であるがゆえに、あまり新型コロナ感染が拡大しなかったのはないだろうか。

C3. テロリストが感染を広める

アフリカ西では結構な数の国で陽性件数や死者数が増加している。アフリカでは一般的に政府の力の届かないところが多い。公安調査庁によると、アフリカ、特にアフリカ西の北部、内陸部、東部と陽性件数や死者数が増えているところにはテロ組織が多い(https://www.moj.go.jp/psia/ITH/area/africa/index.html)。また、21年に入って各地でテロ活動が活発になったという報道もある(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210911/k10013254381000.html)。こういうところでは、国境はないに等しく、比較的中に出入りすることができる。したがって、WHOの指摘通りに、無症状の感染者がウイルスをばら撒いている状態になっている可能性が高い。テロリストたちがアフリカ西で感染を増やしている原因の一つとして考えられる。アフリカではないが、アフガニスタンではタリバーン政権をとった8月以降陽性件数の減少が止まった。ここ1ヶ月は陽性件数が増加中である。隣接する、パキスタンも減少が止まった。

D. 水際対策の徹底が感染を抑える

カリブ海やアフリカ西での感染状況を考えると、日本で感染が治まっている理由は第5波収束後も続く、入国規制が効いているのではないかと個人的に思っている。11/5号で紹介した通り、空港検疫での陽性件数の増減は、日本国内での陽性件数の増減に重なり合う。つまり、外国からの持ち込みを防ぐことができれば、日本国内で感染爆は起こりにくい。

世界でも変異株が自国内に入ってくることを恐れている。新型コロナに対するワクチンはウイルスの原種株をもとに開発されているので、変異株には効かない可能性が高く、一度入ってきたら感染爆発が起こる可能性がある。過去にデルタ株が流行しているにも関わらず、日本政府は入国者の入国後の健康調査追跡を怠ったために、第4波が発生した。カリブ海では、ワクチン完了者で見た目健康そうな者には、入国後の自由行動を許したために、21年3期の感染爆発につながった。だから、オミクロン株に対する入国規制が敷かれるのである。

ところで、特定の国からの入国を禁止しただけでは、あまり意味がない。先週指摘した通り、空港で感染した人は検疫を簡単に抜けることができるからである。それを防ぐには、入国禁止ではなく、入国者の一律隔離がベストである。

人口、陽性件数、死者数はWorldometer のものを、ワクチン接種回数などは Github のデータを利用している。Worldometer や Github で扱っていない国地域の統計は Google のデータを用いる。北キプロスの陽性件数と死者数は、政府の発表するデータを用いる(https://saglik.gov.ct.tr/COVID-19-GENEL-DURUM)。面積、GDP、地図、その他の情報はウィキペディアと外務省(https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/index.html)を利用している。それ以外のもの、例えばニュース、に関しては出典を本文に記す。数値はアメリカ中部時間の11月27日22時時点で得られた最新の値を利用している。11月28日以降に修正あるいは追加する国地域もあるが、その分は含めない。従って、他の新型コロナ統計サイトの数値とは異なることもある。毎月初のレポートではこの修正されたデータを跳ねいさせている。したがって、過去のものとは異なったものとなる場合もある。テーマ地図は mapchart.net のサービスを利用して作成している。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?