新型コロナ QR 7/22 とうとう世界一

クォータリーといいつつ毎週報告しているクォータリーリポート(QR)です。今週はあららっなことに、日本の新規陽性数がついに世界一になった。この稿は7月22日の Worldometer のデータをもとに作成しているので、22年29週(7/15-22)時点の日本の陽性数は78万4785人で、アメリカに次いで2位だった。しかし、7/17-24の1週間では97万1068人でアメリカの91万9743人を上回って、世界一になった。さらに、7/18-25では103万8139人と100万人を超えた。先週BA2.5型は初期型オミクロン株よりは感染力が弱いと書いたが、実は強そうである。日本の第7波の現状と原因と対策をA章で考察する。

A. 第7波は後2~3週でピーク

日本の22年29週(7/15-22)の新規陽性数は78万4785人で、過去最高だった22年6週(2/5-11)を超えた。これで4週連続の増加である。前週比で72%増であるが、伸び率は先週より下がった。死者数は207人で、前週比37%増で、2週連続増加である。下のグラフは22年の日本の感染図である。

陽性率の伸びが大きい。12/31から2/11 までの初期型よりグラフの傾きが険しい。

22年3期の陽性数はすでに145万5985人で、2期に比べ127%ペースが速く、1期に比べても32%速い。このままいけば3期の過去最高だった1期を超える。今までの累計累計陽性数は1078万5505人で、日本の人口の8.6%が感染したことになる。22年3期の死者数は454人で、2期に比べ7%ペースが低い。累計の死者数は3万1735人となった。

日本の治療者数は29週で96万6698人で、前週比で77%増となった。治療者数も過去最高(22年6週、89万3817人)を更新した。下のグラフは治療者数(濃い青)と新規陽性数(青)の時系列グラフである。

重症者数は191人で、前週比79%増である。下のグラフは重症者数数の時系列グラフである。

治療者数も重症者数も伸び率が新規陽性数より大きい。従って、BA2.5型は感染力だけでなく、致死力なども初期型よりは強いと考えられる。

暫定値ではあるが、30週(7/23-29)の陽性数は133万2607人で過去最高を大幅に更新した。しかし、伸び率は68%でまた下がった。死者数は511人で前週比168%増だった。死者数が500人を超えたのは13週(3/25-4/1)以来4ヶ月ぶりである。治療者数は1,605,434(67%増)、重症者数は376人(98%増)だった

A1. 上には上がある

下の表は1週間の陽性数が最も多い国一覧である。

1週間の陽性数の世界一位はアメリカが22年2週に記録した570万6789人である。二位から四位、5位に韓国の283万4983人で、これがアジアでの最高である。8位のフランスが247万4729人で、これがヨーロッパの最高である。QRでは1週間を土曜日から次の金曜日までとしている。1~2日ずれると、陽性数は多少増えるかもしれない。

日本は世界一になったものの7/17-24の週では100万に満たず、これらの国には及ばない。来週30週(7/23-29)は133万2607人で100万人を超えるが、それでもこれらの国には及ばない。上には上があるものだ。

下のグラフはアジアで陽性数の多かった国との比較である。

韓国は11~13週は陽性数が200万人以上でグラフからはみ出した。インドは3週がピーク、日本は6週、韓国とベトナムは10週、北朝鮮と台湾は20週がピークだった。現在は日本と韓国で急上昇中である。

下のグラフは欧米で陽性数の多かった国との比較である。

アメリカとフランスは2週から6週にかけて、あまりに陽性数が多く、グラフからはみ出してした。アジアでは山が一つなのに対し、欧米では山がいくつも連なっている。アメリカでは14週頃から増加傾向で、現在は伸び率は大幅に下がったが、増加が続いている。ドイツとフランスは日本の3週間前に、日本と同じような伸び率で増えている。

A2. BA.5型は初期型オミクロン株よりも強い

日本で22年1期に感染した者はほとんどが初期型オミクロン株によるものと考えられる。また、BA.5型の感染者げ顕著に増え始めたのは、24週からである。そこで、初期型とBA.5型の感染の勢いをグラフにした。下のグラフは初期型(青)とBA.5型(濃い青)の陽性数の推移である。初期型は21年51週、BA.5型は22年24週を0週とした。

BA.5型も初期型も2〜3週目から大きく増加し始めた。伸び方はほぼ同じであるが、BA.5型の傾きの方が若干険しい。初期型では7週目以降は減少となった。

下のグラフは初期型(緑)とBA.5型(濃い緑)の死者数の推移である。

初期型で死者数の増加が大きくなり始めるのが4週目以降である。 BA.5型では死者があまりないと言った報道が見受けられるが、増えるとすれば、これからである。

下のグラフは初期型(青)とBA.5型(緑)の治療者数の推移である。ほぼ陽性数と同じような変化をしているが、BA.5型は2週目で急増している。

下のグラフは初期型(緑)とBA.5型(濃い緑)の重症数の推移である。

まとめると、感染力は、当初の予想に反して、BA.5型の方が初期型よりも強そうである。 また、致死力も先週の予想通り、確実に初期型よりは強く、今後、治療者数と死者数が大幅に増加する可能性がある。

A3. 第7波の原因は入国検疫での検査省略

次のグラフは、日本の空港検疫の陽性数(灰色)と国内の陽性数(青)の推移を表している。

空港検疫での陽性数は6月10−17日の週(22年24週)以降増加を続けている。日本国内の陽性数はそれに遅れること2週間の6月24日から7月1日(22年26週)から増え始めている。過去のケースを見れば、空港検疫での陽性数が増えると、ほぼ同じような伸び(グラフの傾き)で、国内の陽性数が増えているのだが、今回は違う。

空港検疫での陽性数は24週(6/11-17)の激減している。これは規制緩和のために、多数の入国者の検査を取りやめたたからである。23週は6万3000回の検査を行ったが、24週はその約9分の1の7700回しか検査をしていない。これだけ検査を減らしたので、発見できた陽性数も少なくなったということである。

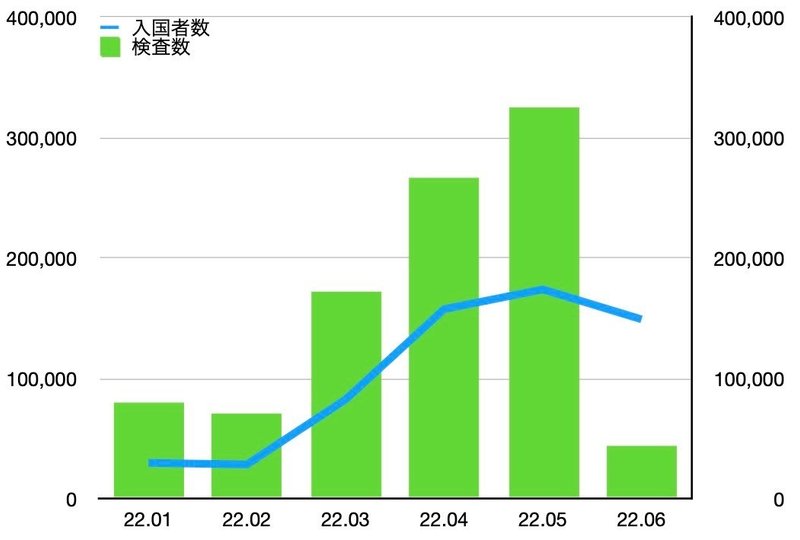

下のグラフは日本への入国者数(青の折れ線グラフ)と空港検疫での検査の数(緑の棒グラフ)である。

日本への入国者数は法務省のデータを参考にしたので、週ごとではなく月ごとの統計となった。日本への入国者数は入国者数の引き上げがあった4月以降は急増した。興味深いことに5月までは検査数は入国者数の2倍かそれ以上ある。例えば、5月は約17万人の入国に対し32万回の検査を実施している。単純に考えれば、入国時と入国後の待機中に一回づつ検査をしたということである。しかし、22年6月は検査数がわずかに4万回に激減する。つまり、入国時だけでなく、待機時にも検査をしていない人が10万人以上いる。その分見逃した陽性者数も多い。

下のグラフは空港検疫での陽性率の推移である。

5月までははほぼ全員が入国時に検査を受けたので、航空機利用者の陽性率と見做せる。1月の14%と非常に高かった。4~5月は1.6%で、世界的に感染がおさまっていたといえる。6月は0.4%であるが、全員検査の結果ではないので、航空機利用者の陽性率とはかなり違っていると思われる。

もし、5月のように全員が二回検査を受けていたら、6月は約2400人の陽性が確認されたと推測される。逆に言えば、2400人いるはずの陽性者のうち、600人ほどしか食い止められず、1800人が検査も受けずに素通りし、待機中も検査は受けていなかった。もし、彼らがきちんと待機要請を守っていなければ、彼らから感染が広がったのは必然である。7月はもっと素通りするものの数も多くなると思われる。

初期型オミクロン株の感染が流行った頃、すり抜け、つまり、空港検査時には陰性だが、待機中に陽性となる者が話題になった。QRではすり抜けがの数は1ヶ月に約800人と推定した。現在は当時の倍以上の1800人がすり抜けている状態である。従って、BA.5型の陽性数は初期型の2倍から2.5倍ほどになると推測される。

A4. 世界はピークを超えた。日本もあと3週間でピークになる。

気になるのはいつまで増え続けるのかということだろうが、世界全体ではピークは今週あるいは来週であると予想される。アジアやアメリカで増加傾向であるが、ヨーロッパ西ではほぼ減少傾向となった。東も増加中ではあるが、伸び率は下がっている。

日本では数が多いものの率が下がっているの。日本と同じような伸び率で増えてきたドイツやフランスでは、増加が始まってから7週間でピークに達している。29週で日本は増加が始まってから4週間たった。従って、後3週間ほど、8月半ばには、増加が止まると予想される。

死者数、治療者数、重症者数は陽性数がピークに達してから、2~3週看護にピークに達するので、9月初旬にピークを迎えるものとお思われる。

政府の新型コロナ分科会は7月初めに陽性数が増え始めた時に行動制限は必要ないと言っていた。で、分科会は今更ながらに行動制限が必要であると言ってきた。しかし、QRではドイツやフランスの経過から、致死率等はデルタ株並みに高くなると予想していたので、マスクをする、集近閉を避けるなどの予防行動をとった方が良いと書いてきた。行動制限は特にしなくて良いと思う。行きたいところへ行き、したいことをするのは問題ない。しかし、近くに人がいるときは、マスクをするなり、集近閉を避けるのは、相手に対する思いやりである。マスクをしないのはフランスでは当たり前だとか、ワクチンを接種したからもう感染しない、感染しても重症化しないという間違った安心感が、第7波につながったと考えられる。

しかし、あるところで治れば、別のところで新たな変異株が発生するのが新型コロナなので、第8波の警戒も必要である。

B. 感染拡大している国一覧

QRは最近の傾向と近い将来の予測に、直近数週間の陽性数の増減と伸び率の増減を使った確率モデルを用いている。その結果をトレンドとして、以下の8つのクラスに分けている。

急増(茶):今まで陽性数が減少中、あるいは、ほぼ0だったが、今週突然陽性件数が増えたところである、あるいは、陽性数が増加中で、伸び率が300%以上となったところである。50%の確率で、翌週以降も陽性数の上昇が続く。

増加中、ペースアップ(赤):数週間陽性数の増加が続き、かつ、伸び率も上昇が続いているところで、約80%の確率で翌週以降も増加が続く。数週間増加が続くこともある。

増加中、ペースダウン(橙):数週間陽性数の増加が続いているが、伸び率は減少しているところ、あるいは、先週まで長く増加が続いていたが今週は減少となったところで、50%の確率で翌週以降も増加が続くが、多くは2~3週以内にピークを迎える。

減少ストップ(黄色):急増と同様に、今まで陽性数が減少中、あるいは、ほぼ0だったが、今週突然陽性件数が増えたところである。あるいは、増減を繰り返しいわゆる下げ止まりの状態になったところである。急増が陽性数が直近数週間の最高値を超えるのに対し、減少ストップはそこまで多くない。しかし、急増同様に、50%の確率で、翌週以降も陽性数の上昇が続く。

増加ストップ(緑):陽性数が2週連続で減少。30%の確率で、翌週以降増加に転じることがある。

減少中、ペースダウン(青):陽性数の減少が続いているが、減少のペースが鈍ったところで、今週陽性数が増えたところもある。約50%の確率で翌週以降増加に転じることがある。

減少中、ペースアップ(薄青):陽性数の減少が続き、かつ、減少のペースが上がっているところである。このような状況でも、約30%の確率で翌週以降増加に転じることがある。

ほぼ0(白):新規陽性数が0か、あっても5件未満のところである。このような状況でも、約10%の確率で翌週以降増加に転じる。

トレンドは発表されたデータに基づいて計算される。データが変われば、確率も変わる。ポルトガルのように今まで0だったのが急に0でなくなるというようなことがあれば、トレンドも変わる。翌週以降の陽性数増加確率は世界の感染状況によって変わる。色は以下の地図でも使っている。

下の図は最新のトレンドである。凡例の( )内が各レベルに属する国地域の数である。

下の表は大陸別の増加傾向の国地域一覧である。表中、国名の後に*がついたところはレベルが上がり、#のついたところは下がった。

先週の55国地域あった赤レベル中35国地域で橙に下がった。一方、他のレベルから赤に上がったところも19国地域あり、赤は合計で39国地域となった。橙レベル76国地域のうち、33国地域では緑レベルに下がり、13国は赤レベルに上がった。また、赤や茶色から38国地域がレベルが下がり、橙レベルは合計で74国地域となった。

茶色レベルの急増は、ブルキナファソ、キリバス、トンガの3国あった。このうちブルキナファソでは16週間ぶりの新規陽性者であった。、増加傾向の国は135国地域で、先週より28国地域少なくなった。

C. 3期は2期よりも感染がひどい

22年29週の新規陽性数は663万9240人だった。前回からの続きでいえば、前週比で約5%増なのだが、前回同様、コスタリカ、ギリシャ、トルコで大幅な修正があり、その結果28週の陽性数が681万7679人と増えたので、前週比2.6%減となった。来週も同じように修正しているかもしれない。しかし修正後の伸び率は、確実に小さくなっているのでピークも近いと思われる。死者数は1万4931人で、前週比10.6%増となった。これで3週連続の増加である。下のグラフは22年の感染図である。

22年3期の陽性数は1975万2411人で、2期に比べ35%ペースが早い。今までの累計累計陽性数は5億7371万6506人で、全人口の7.2%が感染したことになる。22年3期の死者数は3万9953人で、2期に比べ45%ペースが早い。累計の死者数は640万1144人となった。

C1. 陽性数:多くの国で少しづつ増加

29週は世界101国で増加となった。先週の陽性数が0で伸び率無限大となったところが、ブルキナファソ、トンガ、キリバスなど9国地域あった。一方、104国で減少となった、レソトやガーナなど16国地域で陽性数が0になった。トルクメニスタン、ピトケアン、トケラウは今までの陽性数が0をであり、西サハラは2年以上、セントヘレナは1年以上陽性者が出ていない。22国地域で2週間以上陽性数0が続いている。

次の表は29週の陽性数が多い20国の感染状況である。リストは、国名、地域、3期の陽性数順位(赤字は順位上昇、青字は下降)、Worldometer の累計陽性数順位、3期の陽性数、3期の陽性数ペースの2期からの伸び率(マイナスは減少)、29週の陽性数、29週の人口100万人あたりの1日平均の陽性件数、29週の陽性数の前週比伸び率(マイナスは減少)、連続陽性数増減週数(マイナスは減少週数、 tXX は陽性数同数の週数、zXXは陽性数0の週数、zzz等は2年以上陽性数0)、28週のドレンド(色訳はB章の地図と同じ)、3期の死者数順位、3期の死者数、3期の死者数ペースの2期からの伸び率(マイナスは減少)、3期の致死率、29週の死者数、29週の人口100万人あたりの1日平均の死者数、29週の死者数の前週比伸び率(マイナスは減少)、連続死者数増減週数(マイナスは減少週数、 tXX はXX週間死者数同数、zXXはXX週間死者数0、zzz等は2年以上死者数0)である。

今週も先週に引き続きアメリカが1位になった。日本はこの時点では2位である。

次の表は22年最新の人口100万人あたりの1日平均の陽性数が多い国地域の20位までのランキングである

先週ま4週連続で1位だったナウルの29週の陽性数は0だった。おそらく発表しなかっただけと思われるが、28週の時点で国民の63.5%が感染していたので、いわゆる、集団免疫を獲得し、QR の予想より早く新規陽性数が0になった可能性も考えられる。

人口100万人あたりの陽性数が1000件以上となったところは先週の21国地域から22国地域へと少し増えた。97国地域で最新の人口100万人あたりの1日平均の陽性数が、感染拡大の危険が高いと言われる100件を超えている。先週よりも30国増えた。このことから、多くの国で少しづつ増加したといえる。

C2. 死者数は増加傾向

29週は83国地域で死者数が増加した。ガンビアで24週ぶりに、ブルキナファソは16週ぶりに、リビアは12週ぶりに死者が出た。先週の死者数が0だったために、伸び率が無限大となったところは、ガンビア、ブルキナファソ、リビアを含め13国地域あった。一方53国地域で死者数が減少した。フィンランドやカタールなど17国地域で死者数が0となった。

累計死者数0はフォークランド諸島など10国地域だけになった。西サハラでは2年以上死者数0が続いている。ウォリスフツナでは1年以上、ブルンジはほぼ1年間死者数0を続けている。サンバルテルミーとジブチも22年の死者数は0である。ドミニカ共和など79国地域で2週間以上死者数0を続けている。

次の表は22年29週の死者数が多い国地域の20位までのランキングである。

上位20国地域では、ドイツ、台湾、ロシア、タイを除いて、死者数が増えている。

次の表は22年最新の人口100万人あたりの1日平均の死者数が多い国地域の20位までのランキングである。

上位20国地域で死者数が減少したのは台湾とセントクリストファーネイビスの身である。

C3. 治療者数は増加が続く

22年29週現在で治療中の者の数は世界で少なくとも2245万7806人いる。治療者数を発表していない国も多いので、実際の治療者数はこれより多い。前週比で4%の増加となった。これで6週連続の増加である。次のグラフは世界の22年の治療中の者の数と新規陽性数の推移である。

下の表は治療者数の多い国地域の20位までのランキングである。国名、地域、29週の治療者数、その全陽性者数の割合、その前週比伸び率、21年以前に感染していまだに治療中の者の数、22年1~3月に感染していまだに治療中の者の数、回復者数の割合、28週の回復者数、連続週数増減、29週の重症者数、その全治療者数に対する割合、その前週比伸び率、半年以上重症が続いている者の数、その期間である。

治療中の者の数はアメリカが最も多く387万2957人いる。前週比で4.5%増加した。日本は96万6698人で6位である。しかし、前週比77%増と大きく増えた。

アメリカは新規陽性数も多いが、回復者も多い。しかし、日本は回復者数も増えているが、アメリカの半分程度である。来週は治療者数順位が上がると予想される。

C4. 重症者数

29週の世界の重症者数は4万861人で、先週よりも0.2%増えた。次のグラフは22年の重症者数の推移である。

下の表は重症者数の多い国地域の20位までのランキングである。

このランクトップの国では重症者数は変わらないか、増えていくかのどちらかである。B章、C3 節の結果と合わせて、BA.5株は感染力もそこそこあり、治療を長引かせたり、死者数が増えたりと、結構強力であることが予想される。

D. インド中国によるワクチン寡占の終了

22年29週の接種回数は約6148万2028回だった。前週比で1.7%増えた。29週の全接種回数のうちの66%に当たる4026万5796回がブースターだった。ブースターは前週比63%増だった。次のグラフは22年の陽性数(青)とワクチン接種回数(赤)の推移である。

22年3期の総接種回数は1億6826万4085回となった。2期に比べて28%ペースが落ちた。今までの総接種回数は約122億7300万回強となった。ワクチン完了者は約48億5885万人で、完了率は61.1%である。また、ブースター回数は22億1586万回強で、過完了率は27.9%になった。未接種者数は世界に26億5481万人ほどいる。

次の表は22年27週のワクチン接種回数上位20国地域の接種状況を表している。

項目は国名、地域、22年3期の陽性数、22年3期の死者数、完了率、未接種人数、22年3期の接種回数、その前期比伸び率、22年27週の接種回数、その人口100万人あたりの1日平均、その前週比伸び率、過完了率、22年3期のブースター回数、その前期比伸び率、22年27週のブースター回数、その前週比伸び率である。

先週1位のインドでは67.2%増の約1676万6000回の接種をし、世界1位をキープした。バングラデシュで前週比約30倍の853万1802回の接種をおこな位、2位になった。3位は中国で、先週より11%減の400万回余りであった。次のグラフはワクチンの接種回数の大陸別内わkである。

2期まで続いたインド中国によるワクチンの寡占が終わった。代わって、インドを中心としたアジア中の寡占に移行した。また、アフリカでの接種回数がアジア東よりも多くなった。アメリカやヨーロッパでの接種回数はかなり少なくなったが、これはほとんどが3回接種を終えてしまったためである。4回目以上の接種も行われているが、E章で高申するように、BA2.5株には、既存のワクチンはあまり効かないので、4回目以降の接種が進んでいない。

先週接種回数が0だった国地域のうち、コスタリカやチュニジアなど27国で接種が再開された。コスタリカで8週間ぶり、コンゴとサントメプリンシペ5週間ぶりの接種だった。

今週は114国地域で接種が行われた。インドネシアなど88国で3週間以上接種が止まっている。このうち、北朝鮮やフランスの海外領土など14国地域では今までに一回も接種をしたことがない。21年以前はしていたが、22年に一回も接種をしていないところはオセアニアを中心に15国地域ある。

次の表は22年27週のブースター回数上位20国地域の接種状況を表している。

インドが先週よりも137%増の538万1909回ブースタをして、世界1をキープした。接種回数同様、前週比36倍増のブースタをしたバングラデシュが2位になった。中国は400万回以上のブースターをして、3位になった。しかし中国は先週小運針しなかったので、先週分も含んでいる可能性がある。

E. 厚労省の接種別陽性者数のまやかし

WHOによるサル痘の続報が7月25日にあった。また、アメリカではサル痘の感染者が増えているという報道があった。今回はデータがまだ纏まっていないので、来週報告したいと思う。

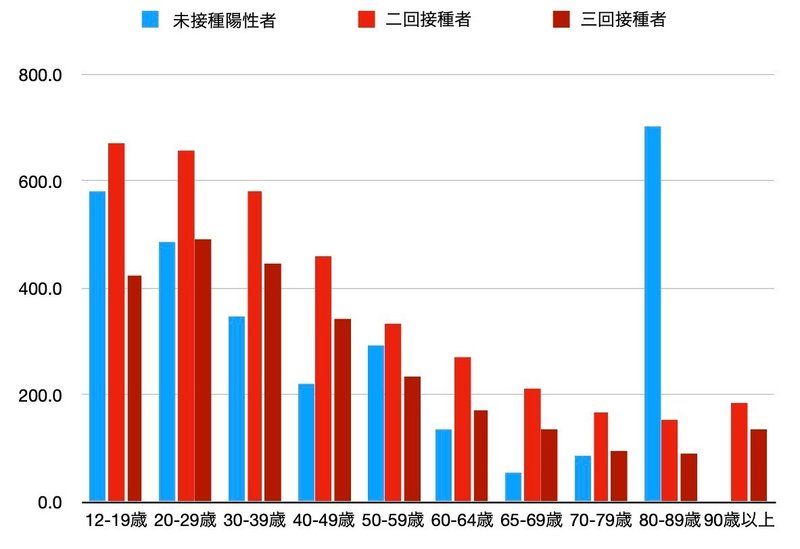

下の表は新型コロナアドバイザリーボードのの年代別の接種別陽性数から作成した、7月10日の接種回数別新規陽性数である。

65歳以上では2回接種の方が未接種よりも人口100万人あたりの陽性数が多いが、全体では、2回接種の方が未接種よりも人口100万人あたりの陽性数が少なく、3回接種の方が2回接種よりも人口100万人あたりの陽性数が少ない。しかしこのデータは、接種歴不明のものを含まないままで計算してあるので、正しいとは言えない。

接種歴不明というのは何回接種したかわからないということであるが、 今、全員一回しか接種していなかったと仮定する。日本では136万6965人が1回しか接種していないので、人口100万人あたりの1日平均の陽性数は、5300人で、他の接種回数者と比べ10倍以上ある。従って、接種歴不明の陽性者が全員一回しか接種していなかったという過程は正しくなく、2回以上接種した者が含まれると考えるのが妥当である。

そこで、この接種経歴不明の者たちを、回数別接種者と同じ割合になるように、接種回数が2回以下の者と3回以上の数を計算し直した(一回接種者は1%なので、通常の統計では誤差範囲で無視することができる)ものが次の表である。

80−89歳を除いて、いずれも2回接種の方が人口100万人あたりの陽性数が未接種よりも多い。また、12−19歳、50−59歳、80−89歳以外は3回接種の方が人口100万人あたりの陽性数が未接種よりも多いという結果となった。

すなわち、ワクチンはBA2.5型には効いていないと言って良い。むしろ、ワクチンを接種したという安心感から、無防備になり、かえって感染しやすくなっている傾向が見てとれる。

表の合計ではまだ、未接種の人口100万人あたりの陽性数の方が多いが、これは、12歳未満の陽性者を全て、未接種と数えているからである。首相官邸によれば、12歳未満でも約260万人既に少なくとも一回接種をしている。12歳未満の接種済の陽性者がいると考えるのは自然なことだが、厚労省は頑なに数えようとしない。もし税核に数えたら、ワクチンが効かないことがわかって、ヨーロッパのように誰もしなくなるから、わざとやっているような感じもする。

。

人口、陽性件数、死者数はWorldometer のものを、ワクチン接種回数などは Github のデータを利用している。Worldometer や Github で扱っていない国地域の統計は Google のデータを用いる。北キプロスの陽性件数と死者数は、政府の発表するデータを用いる(https://saglik.gov.ct.tr/COVID-19-GENEL-DURUM)。面積、GDP、地図、その他の情報はウィキペディアと外務省(https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/index.html)を利用している。それ以外のもの、例えばニュースや論文に関しては出典を本文に記す。数値はアメリカ中部時間の7月25日22時時点で得られた最新の値を利用している。7月25日以降に修正あるいは追加されたデータは含めない。従って、他の新型コロナ統計サイトの数値とは異なることもある。7月25日以前に修正あるいは追加されたデータは過去の号の統計にも反映させている。今号の統計とは異なるものもある。データの違いが大きくなる修正は本文で言及している。テーマ地図は mapchart.net のサービスを利用して作成している。

A. 第7波は後2~3週でピーク

B. 感染拡大している国一覧

C. 3期は2期よりも感染がひどい

D. インド中国によるワクチン寡占の終了

E. 接種別陽性者数のまやかし

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?