新型コロナ四季報 春

22年の第1四半期が終わったのでCOVID 19 QR らしく、今季の感染状況をまとめた。

陽性件数は22年1期だけで、21年1年分(2億772万3231件)の約95%に相当する。20年からの累計では4億8823万7705件で、累計の感染率は6.9%となった。

右上の感染図で青の折れ線グラフが陽性件数を、緑の棒グラフが死者数を表す。陽性件数のピークは4週目の2390万4192件で、それまでの過去最高だった21年17週の571万2294件の4倍以上であった。現在は減少が止まった状態である。13週の陽性件数は1009万4403件でピーク時の半分以下となったが、21年最高値の2倍近い。最新の人口100万人あたりの陽性件数は1日平均182件で、感染リスクはまだまだ高い。

22年に入って陽性件数が1000万人以下となった週が一度もない。

死者数のピークは6週目の7万5370人で、過去最高(21年4週、10万6968人)には及ばなかった。13週目の死者数は2万6833人とピーク時の約3分の1となった。死者数が3万人以下になったのは、2020年4月以降では初めてである。死者数は減少が続いているが、減少率は小さくなっている。最新の人口100万人あたりの1日平均の死者数は0.5人である。22年1期の致死率は0.36%と21年4期に比べ0.78ポイント下がった。累計の致死率は1.26%である。

表の右下のグラフは陽性件数(青)とワクチン接種回数(赤)の時系列グラフである。

ワクチンの接種回数は大まかに減少中である。グラフからは陽性件数が増えると接種回数を増やし、ピークが過ぎたと思えば接種回数を減らしているとなっている。しかし、接種回数を増やすと陽性件数が増え、接種回数を減らすと陽性件数も減る、とも読める。22年13週は接種回数が増えたので、2~3週間後には陽性件数が増えるかもしれない。

ブースターは165国地域で実施されており、ヨーロッパ西ではブースター接種をしたことのある者の人口に対する割合、過完了率が57%と過半数を超えた。世界の接種回数のうち44.3%がブースターである。

22年1期は、イランで3種類の自国製造ワクチンの追加があった、トルコとキューバでも自国製造ワクチンを追加した。また、ドイツなどヨーロッパの数カ国で新たにノババックスを接種し始めた。

22年2期は、陽性件数が減るところもあれば、増えるところもあるので、1000万件を前後で推移していくと思われる。アメリカ北では伸び率が上がってきているので、大きく増える可能性があり、そうなれば、世界の陽性件数も再び増加が続く可能性がある。

A. オミクロン株のデータ

22年1期の統計は大まかにオミクロン株の統計であるといえる。下のグラフは世界の四半期ごとの陽性件数(左)と死者数(右)の時系列グラフである。

陽性件数は20年4期からほぼ同じくらいで推移していたが、22年1期の陽性件数は21年4期の3.5倍に増えた。一方、死者数は、21年4期を少し上まわった程度で、21年1~3期よりも少ない。感染力は強いが、致死力は弱いというオミクロン株の特性を裏付けている。以下、統計から推測できるオミクロン株の特徴を上げていく。

A1. オミクロン株は黒人に感染しにくい

下のグラフは大陸別の四半期ごとの陽性件数の時系列グラフ行列である。

オセアニア、アジア東、ヨーロッパ西で22年1期の陽性件数が突出している。またヨーロッパ東、アメリカ北、アジア西でも22年1期の陽性件数は過去最大である。特にオセアニアでは、今まで感染とはほぼ無縁であったクック諸島、パラオ、キリバス、サモア、ソロモン諸島、トンガ、バヌアツでなどで大規模な感染が起こり、現在も拡大が続いているところがある。

アメリカ南、アフリカ東も22年1期の陽性件数は過去最大で、アメリカ南では前期比約7倍となっているが、21年3期に比べれば、突出しているというほどではない。

アフリカ西、アジア中、カリブ海では、22年1期は前期比で2~4倍以上の増加となっているが過去最高ではない。アジア中は21年2期、アフリカ西、カリブ海は21年3期が最高となっている。アフリカ南は、オミクロン株の発祥の地であるが、唯一、22年1期の陽性件数が前期を下回った。

アフリカ東で21年4期から22年1期にかけて増えたところは、エジプト、スーダン、リビアなど北の方にある国ばかりで、ケニアなどアフリカ南に近い方は減少している。アフリカ西も全体では21年4期から22年1期にかけて大きく増えたが、チュニジア、アルジェリア、モロッコなどヨーロッパに近い国が中心で、コンゴなど同じくアフリカ南に近い国では減っている。つまり、オミクロン株はその発祥の地と言われる南アフリカに近いところ、経済地理学でいうところのサブサハラ地域では、減少となった国が多い。

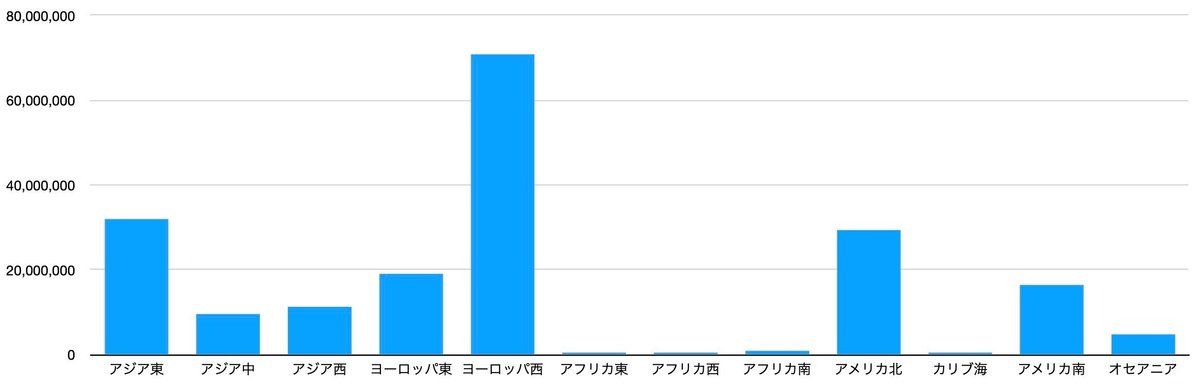

次のグラフは大陸別の22年1期の陽性件数である。

アフリカ、カリブ海、アジア中では陽性件数が低い。カリブ海など人口の少ない地域は陽性件数も少なくなるので、人口100万人あたりの1日平均の陽性件数で比較すると、アジア中は少し増えるが、アフリカとカリブ海は非常に少ない。

アフリカでは検査数が少ないから陽性件数も少なくなるという指摘があり、実際の陽性件数は発表されている数の7~8倍と推測されている。しかし、陽性件数を10倍しても、アメリカは言うに及ばず、ヨーロッパ西の足元にも届かない。アフリカ、カリブ海、アジア中では、オミクロン株の感染者が他地域よりも少なかったと考えられる。

まず考えられるのは、流行時期のずれである。オミクロン株がアフリカ南の国々で流行し始めたのは21年4期の半ばの11月である。アフリカ南やそれに近い国では、22年1期が始まる頃にはすでにピークが過ぎていたために、22年1期の陽性件数が増えなかったと考えられる。

次に考えられるのは人種である。アフリカやカリブ海は黒人比率が高い国が多い。インドの黒人比率は高くないが、トラヴィダ人というアーリア人とは異なる、肌の色が黒い人たちが多くいる。そういう人たちはオミクロン株に感染しにくかったという可能性も考えられる。

A2. ワクチン接種を完了していても、オミクロン株に感染する

感染症は人間がその抗体を獲得すれば、ほぼ二回目はかからない。抗体を獲得するには、その感染症にかかるか、あるいは、その感染症のワクチンを接種することが必要である。なので、新型コロナのワクチンを接種すれば、感染しないようになると思われている。

例えば、韓国では22年1期の始まる直前の2021年12月31日の完了率は世界12位の82.9%である。また、同日の感染率は1.2%で、韓国では84.9%が新型コロナの抗体を獲得していたことになる。2022年1月1日以降、韓国で新型コロナに感染する可能性のあるものはワクチン未接種かつ未感染の15.9%しかない。韓国の人口は約5134万人なので、816万人である。もしかしたら、感染者もワクチンを接種している可能性もあるので、その場合も含めると、韓国では最大878万人が22年1期に新型コロナに感染する可能性があった。ところが、21年1期に韓国では、1246万4793人の感染者がでた。明らかに、ワクチン接種を完了していても感染するものがいるということになる。

考えられる理由は、ワクチンがオミクロン株あるいはその変種には効かないということである。ワクチンは原種株、アルファ株、デルタ株など昨年以前に流行した株を元に開発されているので、これら古い株には効果がある(と考えられる)が、新しい株に効果があるかどうかは、全くの憶測でしかない。

A3. ワクチン接種を完了すればオミクロン株に感染しても症状は軽くなるかどうかはわからない

ワクチンを接種しても新型コロナに感染したとしても、症状は軽くなるという話もある。下のグラフは大陸別の22年1期のワクチン完了率(赤)と過完了率(青)である。

アフリカでは完了率だけでなく接種率も低く、ワクチンを一回も接種したことのないものが80%近くいる。

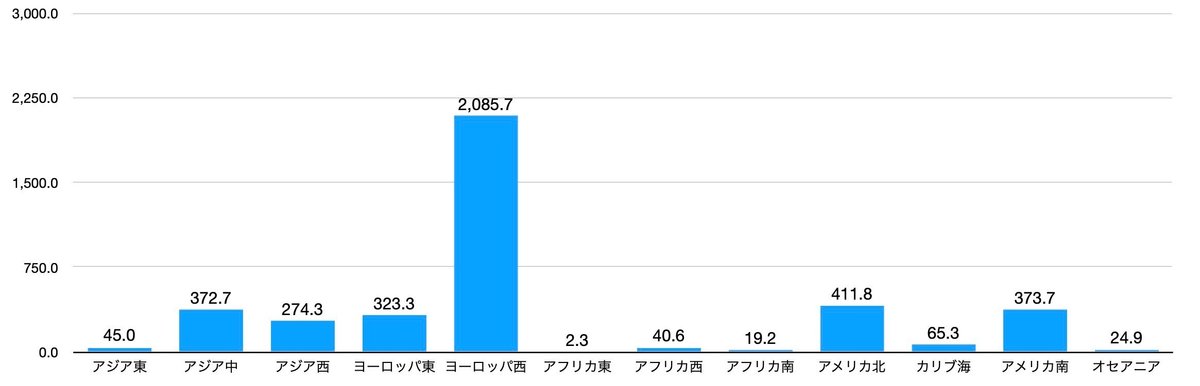

アフリカでは検査数が低い。下のグラフは大陸別の22年1期の人口100万人当たりの検査回数である。検査数を発表しない国の分を除いてある。

アフリカで最も検査数の多い南でも1日平均で300回未満である。それに比べ、ヨーロッパ西は70倍以上の2万1198回も検査をしている。アフリカで検査数が低いのは、検査を症状が出ている者とその濃厚接触者に対してのみ行っているからである。欧米のように希望者全員に検査をしたり、そのコミュニティーに属するすべての人間に検査を強制させるということはない。おそらく、ワクチン同様、経済的な理由で薬品や人材の確保が難しいからであろう。

したがって、アフリカで検査が少ないのは、症状のあるものが少ないからということができる。一方、アフリカでは大多数がワクチンを接種していない。ということは、ワクチンを接種しなくとも、オミクロン株に感染しないものが多いか、感染したとしても軽症あるいは無症状のものが多いということになる。実際、症状のあるものが多ければ、もっと検査をしてきただろう。言い換えれば、オミクロン株は感染しても重症化することの少ない株であった可能性が考えられる。オミクロン株の致死率が低いのは、元々そういう株であったからであり、ワクチンのおかげで致死率が低いと断定することはできない。

B. 22年1期感染度ランキング

ここでは、22年1期の感染状況をランキングにした。ランキングは、22年1期の陽性件数、人口100万人あたりの陽性件数、死者数、人口100万人あたりの死者数をランクづけして、その順位の和を感染ポイントとした。感染ポイントが小さければ、陽性件数や死者数が多いだけでなく、その人口に対する割合も高くなるので、感染がよりひどいと考えられる。ここでは感染ポイントの少ない順に、10位から1位までを発表する。見出しをクイズっぽくしたので、どこの国かを予想しながら読んでいただけたらと思う。

B1. 同点9位は戦争中

ロシアは死者数は2位と高いが、人口100万人あたりの陽性件数が89位とそれほど高くないことが感染ポイントを上げ、同点で9位となった。

陽性件数は22年2週から急増を始め、7週目にピークに達した。ピーク時の陽性件数は128万8779件だった。現在は6週連続減少中であるが、減少のペースは鈍くなっている。13週目は14万6699件と約9分の1にまで少なくなった。しかし、ロシアではウクライナ侵攻以来検査数を発表していない。戦時中なので、検査対象を限定していると思われ、検査数は以前よりもかなり少なくなっていると思われる。したがって、実際の陽性件数はもっと多い可能性もある。

死者数は1月は減少、2月に増加したが、3月はまた減少となった。3月の減少のペースが大きくなった。13週目の死者数は2446人で、アメリカに次いで世界2位である。人口100万人当たりでは1日平均2.4人で世界平均の5倍ほどと高い。新型コロナに感染していても、戦争が原因の死者は新型コロナが原因とはならないので、死者数の減少ペースが大きくなったと考えられる。また、死者数を表す棒グラフの面積が広いので、ロシアは死者数が陽性件数に比べて多い、つまり、致死率が世界平均よりも高い。

減少率が小さくなってきているので、陽性件数も死者数もこのまま下げ止まり状態が続くと考えられる。

ワクチンはスプートニク、エピバックの自国開発ワクチンを接種している。自国では接種をしていないようだが、スプートニクライトというワクチンも製造している。インドなど世界60国にワクチンを提供している。ロシアのワクチン接種回数はそれほど多い方ではない。完了率は50%に満たず、ブースターも遅れている。ウクライナ侵攻以降は接種回数も大幅に減らした。接種回数のうち32%がブースターである。

B2. もうひとつの同点9位は人口100万人あたりの死者数が少ない

ドイツは人口100万人あたりの数字が低い点が感染ポイントを大きくし、同点で9位となった。

陽性件数は22年1期の間は一時減少した期間もあったが、全体的に増加を続けている。6週目にピークになったかなと思ったら、12週目に新たなピークとなった。この時の陽性件数は159万3890件であった。13週目の陽性件数は141万1510件でピークから10%減少したが韓国に次いで世界2位である。人口100万人当たりでは1日平均2444.2件と世界平均の10倍以上もある。また、陽性件数も減少中とは言えないので、感染リスクは高い。一方、死者数は6週目までは減少していたが、以降は基本的に増加傾向である。13週目の死者数は前週比で8%増え、1585人(世界4位)となった。グラフからは死者数が少なく見え、実際、致死率も低いが、人口100万人当たりでは1日平均2.7人で、ロシアよりも多くなった。

ドイツでは陽性件数の伸び率が小さくなっているので、陽性件数は減少すると思われるが、7週目も現在と同じような状態であったが、増加となったので、また繰り返す可能性もある。

ワクチンは欧米系のファイザー、モデルナ、アストラゼネカ、ジョンソンを接種していた。2月末からノババックスも接種し始めた。ドイツのワクチン接種ペースは世界平均と同じくらいである。現在接種しているワクチンの75%はブースターである。過完了率も高くなったので、接種回数は減少気味である。接種回数のうち74%がブースターである。

B3. 8位は人口100万人あたりの死者数が多い

ジョージアは陽性件数も死者数もそれほど高くはないが、人口100万人当たりの死者数で5位のため感染ポイントが低くなり、8位となった。

ジョージアの陽性件数はロシアとほぼ同じような変化をしている。現在は7週連続で陽性件数が減少しているが、そのペースは弱くなっている。ピーク時の陽性件数は14万5656件であった。13週目の陽性件数は3352件でピークから40分の1に大きく下がった。人口100万人当たりでは1日平均120.4件と世界平均以下である。死者数もロシアとほぼ同じような変化をしている。ロシアよりは致死率が小さい。13週目の死者数は前週比で26.5%減少し、50人となった。人口100万人当たりの1日平均は22年1週が11.8人、6週が11.4人と高かったが、13週は1.8人で、かなり減少した。

感染率は41.5%と高い。オミクロン株に限定すれば17.9%である。

ジョージアでは減少率が小さくなっているので、陽性件数も死者数も下げ止まりとなる可能性が高い。

ワクチンは欧米系のファイザー、アストラゼネカと中国系のシノファーム、シノバックを接種している。ジョージアのワクチン接種ペースは世界平均の約3分の1と少ない。完了率も、過完了率も低い。感染状況が好転しているので、接種回数は減少気味である。接種回数のうち23%がブースターである。

B4. 7位はここ1ヶ月間世界で最も陽性件数が多い

韓国では陽性件数は数も割合も世界一位だが、死者数の少なさが感染ポイントを上げ、7位となった。

韓国の陽性件数は3週目から増加が始まり、平均60%の増加が10週間続いた。すでにピークは超えたようである。ピーク時の陽性件数は283万4983件であった。これは日本の最大陽性件数の4倍以上に当たる。13週目の陽性件数は213万3586件でピークからは22%減少したが世界位1位の座は揺るぎない。人口100万人当たりでも1日平均6158件と世界1位である。死者数は6週目以降増加が続いた。13週目にようやく増加が止まった。13週目の死者数は2296人で世界3位である。人口100万人当たりの死者数は1日平均6.4人でロシアよりも高く、世界4位である。

これからは陽性件数の減少が続くであろうが、このペースでも感染リスクの高い状態はあと2ヶ月は続くと思われる。死者数も同様である。

ワクチンは欧米系のファイザー、モデルナ、アストラゼネカ、ジョンソンを接種している。2月末からノババックスも接種し始めた。韓国のワクチン接種ペースはは世界平均よりも25%ほど高い。完了率は非常に高くファウチ氏のいう集団感染レベルに達している。現在接種しているワクチンの75%はブースターである。ブスーターを受けた人も多く、これ以上接種する人がいない状態であるので、接種回数は減少中である前期に比べ50%以上も少なくなった。接種回数のうち84%がブースターである。近いうちに4回目接種が実施されると思われる(すでに始まっているかもしれない)。

B5. 6位は人口100万人当たりの死者数が世界1位

香港は陽性件数も死者数も少ないが、人口100万人当たりの死者数が世界1位のため感染ポイントが下がり、6位となった。

香港の陽性件数は4週目から増加が始まった。おそらく春節の大移動が原因であると考えられる、韓国の3倍近いのペースとなる平均163%の増加が7週間続いた。すでにピークは超えたようである。ピーク時の陽性件数は37万244件であった。人口100万人当たりでも1日平均は7000件近くあり、街を歩けば感染者に当たる状態であった。13週目の陽性件数は5万1609件でピークからわずか2週間で86%減少した。人口100万人当たりでも1日平均969件にまで下がった。香港では21年4期の死者は0であったので、死者数の伸び率は無限大である。22年6週に23週間ぶりの死者が出た。以降は11周目まで平均して毎週265%の伸び率で死者が増えていった。13週目の死者数は前週比で37%減少し、983人となった。人口100万人当たりの1日平均の死者数は、ピーク時で36.8人で世界1位、13週でも18.5人で世界2位である。感染拡大中の死者数は非常に多い。おそらく患者が急激に増えたために、十分な医療を受ける前に亡くなってしまったのだろう。

香港は感染者死者ともに急激に増加し、急激に減少している。いずれ、以前の状態に戻ると思われる。

ワクチンは欧米系のファイザーと中国系のシノバックを接種している。香港のワクチン接種ペースは世界平均の2.5倍と非常に高い。死者数が急増し始めた6周目以降ペースアップした。完了率は高く、ファウチ氏のいう集団感染レベルに達している。現在接種しているワクチンの46%はブースターである。しかし過完了率は35%で意外に少ない。接種回数は減少が続いている。接種回数のうち46%がブースターである。

B6. 5位も人口100万人当たりの死者数が多い

ギリシャもジョージアや香港のように人口100万人当たりの死者数のランクが高いので感染ポイントが低くなり5位になった。

ギリシャは22年1週に陽性件数のピークを迎えた。しかし、3週目には下げ止まりの状態に入った。7週目から少し減少したが再び増加傾向となった。ピーク時の陽性件数は24万501件であった。13週目の陽性件数は15万1197件で、ピークからは37%減少した。人口100万人当たりでも1日平均2090件にまで戻った。ギリシャでは21年1週めから死者が増え始め、ピークは5週目の732人だった。11週目まで減少が続いたが、13週目の死者数は前週比で30%増え、411人となった。人口100万人当たりの1日平均の死者数は、ピーク時で10人だったが、13週でも5.7人で韓国に次いで、世界5位である。

ギリシャは伸び率が上がったり下がったりを繰り返しているので、陽性件数は15万件を上下しながら推移すると考えられる。死者数も陽性件数と同じように400人前後で推移すると思われる。

ワクチンは欧米系のファイザー、モデルナ、アストラゼネカ、ジョンソンを接種している。ノババックスはまだ接種していないようである。ギリシャのワクチン接種ペースは世界平均よりも25%ほど多い。完了率、過完了率共ヨーロッパ西では標準的な値である。接種回数は少しづつ減少している。3月に陽性件数が増加に転じたので、接種回数を増やそうとしたが、思うように増えていないという印象を受ける。接種回数のうち64%がブースターである。

B7. 同点3位は感染率が高い

デンマークは人口100万人当たりの陽性件数のランクが高いことが感染ポイントを下げている。

デンマークは22年4週に陽性件数のピークを迎えた。しかし6週目にもう一度ピークとなった。この時の陽性件数は29万9454件であった。以降は減少が続いている。13週目の陽性件数は2万4591件で、ピーク時の10分の1以下になった。人口100万人当たりでも1日平均625件にまで少なくなった。デンマークでは21年4期から死者数が増加傾向であった。死者のピークは12週目の304人だった。13週目の死者数はピーク時から40%減って、181人となった。人口100万人当たりの1日平均の死者数は4.4人で世界平均の9倍近くある。

ワクチンは欧米系のファイザー、モデルナ、ジョンソンを接種している。かつてはアストラゼネカも接種していたが、やめてしまった。ノババックスはまだ接種していないようである。ギデンマークのワクチン接種ペースは世界平均よりも25%ほど多い。完了率、過完了率共にヨーロッパ西では標準的な値である。接種回数は減少が続いている。接種回数のうち76%がブースターである。

デンマークはおそらくオミクロン株だけで36.5%の感染率となった。COVID-19 QR で提唱している、PCR検査陰性の陽性患者も含めると、デンマークの国民の60%以上がオミクロン株に感染していると推測される。世間一般では地域の住民の60%が感染すると集団免疫が発生すると言われている。したがって、デンマークではオミクロン株よる感染はこれ以上拡大しないと考えられる。現在ドイツなどで流行しているものも、オミクロン株が少し変異したものらしい。だとすると、感染拡大は発生しないと思われる。COVID-19 QR では、オミクロン株とデルタ株のハイブリットと予想しているので、感染拡大が起こる可能性があると考える。

B8. もう一つの同点3位は陽性件数、死者数が共にダントツの1位

アメリカは陽性件数、死者数が共にダントツの1位であるが、人口100万人当たりの陽性件数のランクが低いことが感染ポイントを上げ、このランクでは3位となった。人口の割には感染者数や死者数が少ないという感じである。

アメリカは22年2週に陽性件数のピークを迎えた。この時の陽性件数は575万3816件で、世界の約4分の1を占めた。3週目から10週間平均して30%の減少が続いた。13週目は前週比で41%増えて23万1162件となった。それでもピーク時の25分の1以下になり、人口100万人当たりの1日平均も98件と100件を下回った。死者数は5週目にピークを迎えた。13週目の死者数はピーク時から80%減って、3884人となった。しかし、相変わらず世界で一番多い。人口100万人当たりの1日平均の死者数は1.7人とだいぶ少なくなったが、それでも世界平均の3倍以上あり、致死率も世界平均より高い。

アメリカの22年1期の陽性件数は、21年4期に比べ増加したものの、2倍程度で、アジアやヨーロッパなど前期比で5倍以上になっている国たちと比べると感染は小さかったといえる。人種による統計を否定している国がヨーロッパにはあるので、正確な統計はないのだが、アメリカの黒人比率はアジアやヨーロッパよりも高いことが、アメリカでの伸びが低い理由の一つであると考えられる。

アメリカは累計の死者数が世界で唯一100万人を超えた。

アメリカでは陽性件数の伸び率が大きくなっているので、陽性件数はしばらくの間増加するものと思われる。死者数も陽性件数の引きづられて増加となる可能性が高い。

ワクチンは欧米系のファイザー、モデルナ、ジョンソンを接種している。。アメリカのワクチン接種ペースは世界平均の半分くらいですっかり少なくなった。完了率、過完了率共に世界平均より少し高い程度で、ヨーロッパ西に比べるとかなり低い。接種回数は減少が続いている。接種回数のうち54%がブースターである。先ごろ、二回目のブースター(4回目の接種)の要項が発表された(https://covid19vaccine.health.ny.gov/booster-doses)。三度、ワクチン暴力が活発化し、感染拡大する可能性が高い。

B9. 2位は数も割合も大きい

イタリアは陽性件数や死者数はアメリカよりも少ないが、人口100万人当たりの陽性件数のランクがそれほど低くないので、このランクでは2位となった。

イタリアは22年2週に陽性件数のピークを迎えた。この時の陽性件数は130万1878件だった。3週目から7週減少が続いたが、10週目から増加となった。13週目の陽性件数は前週比で3%減って48万9249件となった。ピーク時から60%以上減少したが、人口100万人当たりの1日平均では1159件あり、かつ、増加中なので、感染のリスクはとても高い。死者数は5週目にピークになり。6週目から6週連続で減少したが、12週目に微増した。13週目の死者数は前週比2%減少し955人となった。ピーク時から60%以上減少したが、人口100万人当たりの1日平均の死者数は、2.3人で世界平均の4倍以上ある。

イタリアは伸び率が小さくなっているので陽性件数は減少傾向になると考えられる。死者数はしばらくの間950人前後で推移すると考えられる。

ワクチンは欧米系のファイザー、モデルナ、ジョンソンを接種している。イタリアのワクチン接種ペースは世界平均の1.5倍である。完了率、過完了率共にヨーロッパ西では標準的な値である。接種回数は減少が続いている。接種回数のうち78%がブースターである。

B10. 1位は数も割合も大きく、感染拡大中である

フランスは陽性件数や死者数はアメリカよりも少ないが、人口100万人当たりの陽性件数のランクがそれほど低くないので、このランクでは1位となった。

フランスは22年4週に陽性件数のピークを迎えた。この時の陽性件数は247万4729件だった。5週目から5週減少が続いたが、10週目から増加となった。13週目の陽性件数は前週比で20%増えて98万3590件となった。これは世界3位である。ピーク時から約60%減少したが、人口100万人当たりの1日平均では2144件あり、かつ、増加中なので、感染のリスクはとても高い。死者数は6週目にピークになり。7週目から6週連続で減少したが、13週目に微増した。13週目の死者数は前週比16%増の843人となった。ピーク時から60%以上減少したが、人口100万人当たりの1日平均の死者数は、1.8人で世界平均の3倍以上ある。

フランスは陽性件数の伸び率が下がっていないので、もうしばらく増加が続くと考えられる。死者数は陽性件数が増加中なので、増加が続くと思われる。

ワクチンは欧米系のファイザー、モデルナ、ジョンソンを接種している。フランスのワクチン接種ペースは世界平均とほぼ同じである。完了率はヨーロッパ西では標準的な値であるが、過完了率は少し低い。接種回数は減少が続いている。接種回数のうち78%がブースターである。

B11. ランキング11〜100位

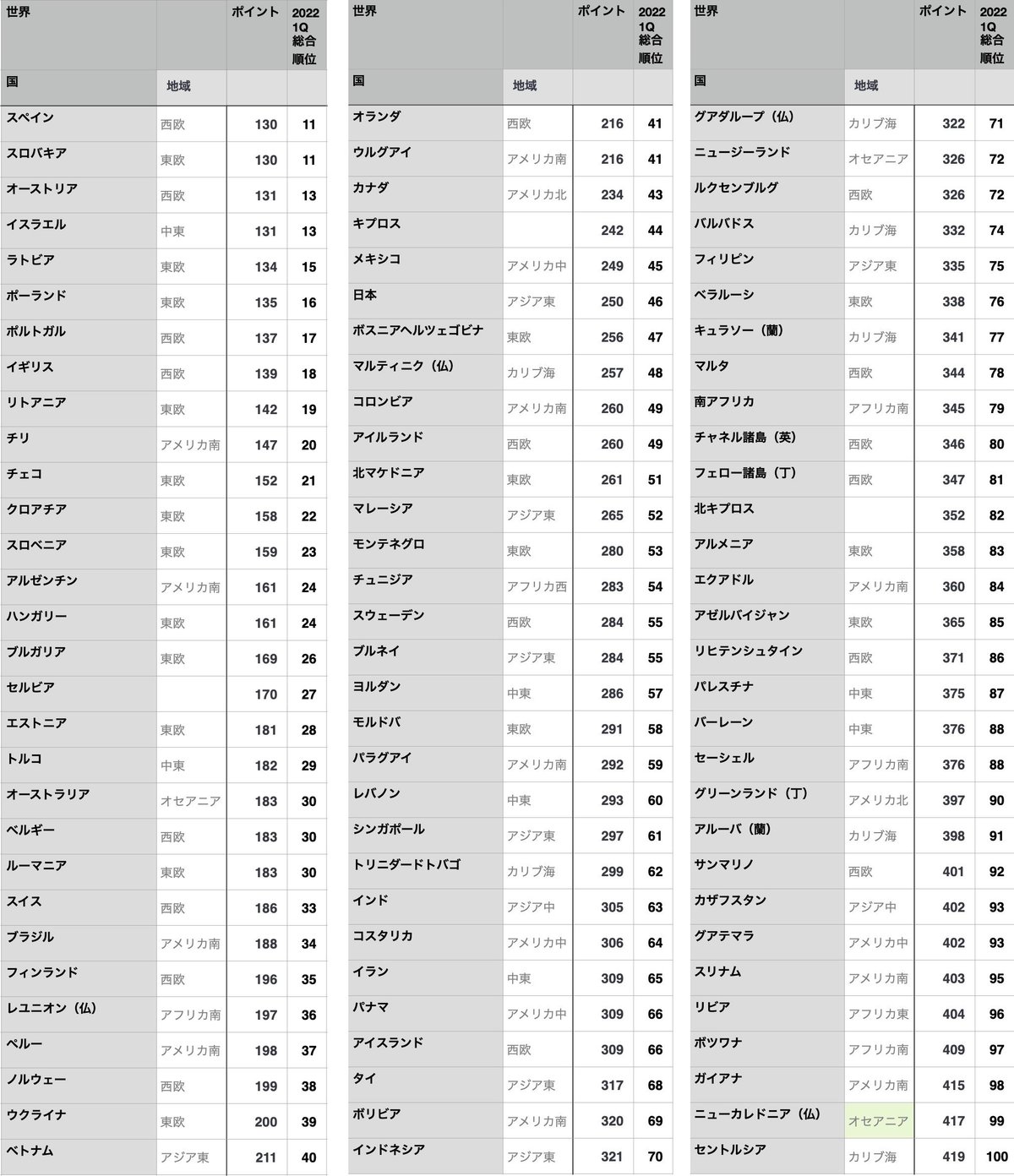

下の表はランキングの11~100位である。

22年1期の陽性件数の多い国で、感染ポイント順位が低い国は、インド(6位、63位)、ブラジル(7位、34位)、イギリス(8位、18位)、ベトナム(10位、40位)、トルコ(11位、29位)、スペイン(12位、11位)、オランダ(14位、41位)、オーストラリア(15位、30位)となっている。これらの国では、人口100万人あたりの養成件数が少ないか、死者数が少ないか、あるいは両方である。

C. 日本は再び増加傾向へ

日本は感染ポイントが250で46位である。日本は人口100万人当たりの陽性件数のランクが低いので、感染ポイントが大きく上がった。

日本では22年6週に陽性件数のピークを迎えた。この時の陽性件数は65万8809件だった。7週目から6週間減少が続いたが、13週目に増加となった。13週目の陽性件数は前週比で20%増えて31万4041件となった。ピーク時の半分以下になったが、人口100万人当たりの1日平均は357件あり、かつ、減少が止まったので、感染のリスクはとても高い。死者数は9週目にピークになり。減少が’4週続いている。13週目の死者数は612人となった。人口100万人当たりの1日平均の死者数は、0.7人で世界平均よりやや高めである。

長い間空港検疫の陽性件数が増えているので、陽性件数が増加すると主張していたが、ようやく実現した。陽性件数の伸び率が大きくなっており、空港検疫の陽性件数は増加し、伸び率も上がっており、かつ、日本政府は入国規制緩和を実施し空港検疫所での待機をなくしているので、陽性件数は増加が続く可能性が高い。死者数は2~3週間減少が続くと思われるが、以降は増加となる可能性が高い。

ワクチンは欧米系のファイザー、モデルナ、アストラゼネカを接種している。ワクチン接種ペースは世界平均のほぼ2倍である。過完了率は欧州並みに高いが、過完了率はかなり低い。現在は毎週600万回程度の接種を行っている。接種回数の90%以上がブースターである。

人口、陽性件数、死者数はWorldometer のものを、ワクチン接種回数などは Github のデータを利用している。Worldometer や Github で扱っていない国地域の統計は Google のデータを用いる。北キプロスの陽性件数と死者数は、政府の発表するデータを用いる(https://saglik.gov.ct.tr/COVID-19-GENEL-DURUM)。面積、GDP、地図、その他の情報はウィキペディアと外務省(https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/index.html)を利用している。それ以外のもの、例えばニュースや論文に関しては出典を本文に記す。数値はアメリカ中部時間の4月4日22時時点で得られた最新の値を利用している。4月4日以降に修正あるいは追加されたデータは含めない。従って、他の新型コロナ統計サイトの数値とは異なることもある。4月4日以前に修正あるいは追加されたデータは過去の号の統計にも反映させている。今号の統計とは異なるものもある。データの違いが大きくなる修正は本文で言及している。テーマ地図は mapchart.net のサービスを利用して作成している。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?