COVID-19 Quarterly Report 2022 Week 37(9/10−16)

22年9月16日時点での世界および日本の感染状況についてまとめているときに、10月11日に新型コロナの規制緩和が行われるというニュースがあった。そこで、Week 36 に引き続き、規制解除をした国とそうでない国との感染状況の比較をA章で考察した。一方、世界全体では感染者数は減少しているが、そのペースが弱まり、実際、ヨーロッパでは今週新型コロナ感染者が急増した。詳細をB章で報告する。

A. 新型コロナの規制解除は正しいか

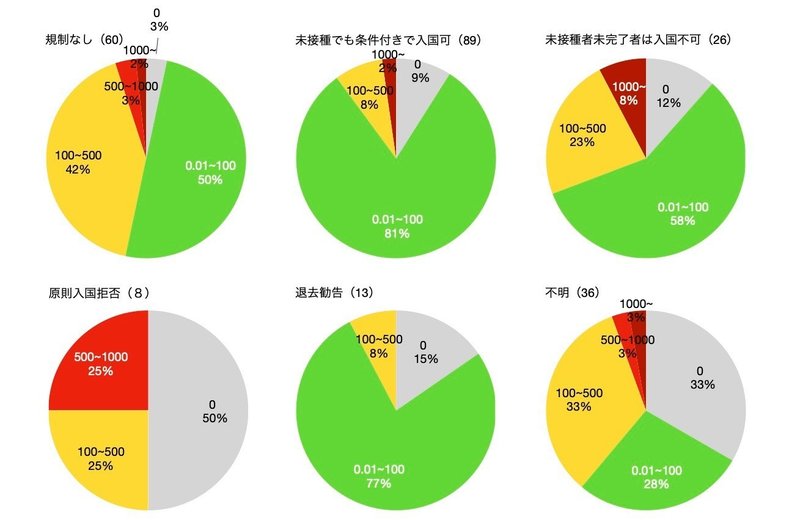

ニュージーランドが9月12日から規制解除を始めた。これで、世界61国で新型コロナによる入国規制が無くなった。ここでいう規制とは留学やビジネス、観光など非居住外国人に対す入国規制である。前回、世界の入国可否状況は、9月7日付けの日本橋夢屋の海外渡航情報(https://www.tokutenryoko.com/news/passage/6755など)をもとに、下の8つに分類した。( )内の数字は国領土の数である。

1。退去勧告(13)

2。不可(8)

3。ワクチン未接種者または未完了者入国不可(26)

4。指定国からの入国不可(3)

5。特段の事情のない者の入国不可(1)

6。陰性証明あるいは隔離があれば入国可能(88)

7。規制なし(61)

8。不明(37)

下の地図は各国の入国可否状況を表している。

A1. 人々の往来を制限する方が感染は抑えられる。

次のグラフは入国可否状況別の過去3週間の人口100万人あたりの1日平均の新規陽性数である。以下単に平均陽性数と呼ぶ。ニュージーランドは規制解除をして間もないので、今回は条件付きで入国可に分類した。

現在入国規制が解除された60国のうち32国(53%)で平均陽性数が100人未満である。バチカンとエジプトの2国が0である。未接種でも陰性証明や隔離など条件付きで入国可の国の中では89国中70国(90%)で平均陽性数が100人未満である。新規陽性数0も8国あり、規制が解除された国よりも感染がおさまっているといえる。ワクチン未接種未完了者の入国を拒否している国では26国中18国(70%)が平均陽性数が100人未満である。ワクチン未接種未完了者には入国拒否をするよりも、陰性証明あるいは隔離などをして入国させた方が、感染がひどくならないと考えられる。

非居住外国人はワクチン接種したしないに関わらず基本的に入国拒否をするところは平均陽性数は0か100人以上の2つに分かれた。0のところでも、キリバスが8週間前、ナウルが10週間前、北朝鮮は17週間前、ソロモン諸島も20週間前に大規模な感染の波があったので、非居住外国人に入国規制を課すことで、国内の感染を抑えることができるとは言えないと考えられる。

退去勧告の出ている国はロシア以外全てで平均陽性数が100人未満である。ロシア隣国のベラルーシとウクライナは100人未満である。そのほかの10国では10人未満である。これらの国に入国することは推奨されていないので、感染者の入国も少なくなり、その結果、国内の感染もそれほど大きくならいと考えられる。

したがって、現状ではある国で新型コロナの感染が流行するのは、国外で発生した変異株がその国に持ち込まれて拡大する可能性が高いと考えられる。そしてその国に持ち込むのは主にその国の国民あるいは居住許可を得た外国人である。なぜなら、非居住外国人に入国を認めない国での感染のほうがひどいからである。したがって、非居住者外国人の入国を制限したところで、その感染が収まることはないと結論づけることができる。

では、非居住外国人の入国制限を解除すると、規制なしの国のように、その国の陽性患者が増える。これは先週指摘したように、世界のどこかで流行していれば、ウイルスが渡航者その運び手とした使って移動するからである。それは、非居住外国人や国人を区別しない。

日本では、今までに7つの大きな波があった。それらのきっかけをまとめてみると、次のようになる。

第1波(20年4月):ヨーロッパ帰りの者の持ち込み

第2波(20年7月):東京都知事選での立憲民主党、共産党、れいわ新撰組などの無謀な選挙運動

第3波(20年12月):アジアからの入国規制緩和

第4波(21年4月):入国後の情報を追跡できない者の増加

第5波(21年7月):東京オリンピック

第6波(22年1月):入国検疫のすり抜けの増加

第7波(22年6月):入国者数上限の増加、入国時の検査縮小

第2波を除いて感染はいずれも入国者によって引き起こされている。実際、確認されたウイルスは、デルタ株、オミクロン株等外国由来であった。なので、非居住外国人だけでなく、帰国者や居住外国人もウイルスの運び手となった。非居住外国人のみを入国禁止にしても意味がないのである。

第2波は東京株とも一部で言われる日本で変異したと思われる株が中心だった。第3波では、特に中国からの入国規制を緩和した途端に、陽性者数が急増し、その規制緩和を停止した途端に感染が治まってきたという相関がある。

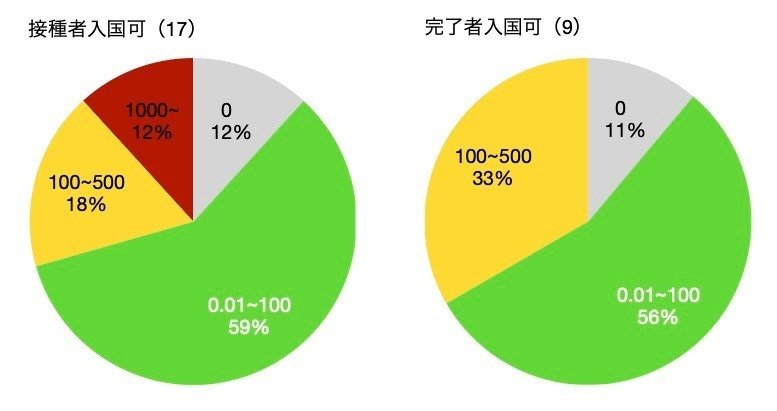

A2. ワクチン接種回数で入国を拒否することは感染の拡大とは関係ない

一回でもワクチンを接種すれば入国可能なところでは17国中12国(70%)で1日平均の新規陽性数が100人未満であるのに対し、完了者でないと入国できない所では9国中6国(67%)で1日平均の新規陽性数が100人未満である。なので、あまり変わらない。ただし、一回でもワクチンを接種すれば入国可能なところでは2国領土(香港とミクロネシア)で1日平均の新規陽性数が1000人以上で、今感染拡大中である(B章参照)。

ワクチンは既存の株の情報を下に開発されるので、新しい変異株に対する効果はやってみないとわからない。最近、オミクロン株対応のワクチンが開発されたが、オミクロン株の感染は終焉を迎えている。したがって、ワクチンを接種したからといって感染しないとは言えない。厚労省の新型コロナアドバイザリーリポートの接種者の感染状況のデータは、あまりに杜撰で、今週はとうとう発表をやめてしまったが、このデータを正しく取り扱えば、ワクチン接種者の方が感染しやすいのは明らかである。

したがって、ワクチン接種の有無による入国規制は効果的ではないと言える。実際、完了率が60%を超える国でも、未だに感染が繰り返される。ブースターも効果がないということで、ヨーロッパではワクチン接種回数は減少の一途である。アメリカは過完了率が40%に満たない。

A3. 陰性証明と入国時検査と両方やるのが効果的

次のグラフ達は、陰性証明の提出あるいは隔離をすることで入国可能な国の感染状況である。

入国48~96時間前の陰性証明があれば未接種者でも入国後の隔離が不要なところは46国あるが、そのうちで平均陽性数が100人以上のところは2国(4%)だった。陰性証明は不要であるが入国後の隔離が義務付けられている9国のうち平均陽性数が100人以上のところは3国(33%)あった。陰性証明に加えて入国者全員に隔離を課すところは17国あるが、平均陽性数が100人以上になったところはなかった。陰性証明に加え入国時検査で陽性ならば指定場所で待機させるところでは15国中2国(13%)で、平均陽性数が100人以上だった。

出国前の検査で陽性とわかれば、渡航を取りやめるケースが増えると思われるので、入国直前の陰性証明を要求している国では必然的に新規陽性数が少なくなる。

また入国前検査では陰性なのに、空港での検査で陽性になるものも少なくない。まこれは、検査をした時点では陰性だったとしても、その時は感染したばかりで、体内にウイルスが少ないから検査薬に反応しなかった、あるいは検査後に感染したなどのケースも考えられる。終発や到着の空港で感染すれば、入国時の検査では陰性だが、3~5日後に陽性になる。なので、入国者を一律に隔離するところでは感染者が少なくなる。逆に、入国時検査をしなかったり、入国時検査で陰性だったからといって隔離をしないところでは、感染者が多くなる。

ましてや、入国直前の検査結果を要求せず、隔離もしなければ、症状が無い、あるいは、軽い感染者が入国できてしまう。症状が無い、あるいは、軽いからといってその人から感染しないという保証はない。したがって、感染者が増える国も出てくる。

A4. 普段の陰性証明や検査は止めて、感染拡大時に全員を隔離をすれば良いのではないか

QRでは新型コロナは空港で感染して国内に持ち込まれる可能性が高いと考えている。なので、世界定期な感染が起これば、感染者が空港に増える。ワクチン接種をしたからと、素通りさせていては感染者の半分以上が国内に流出し、その結果国内で感染拡大が起こる、という仕組みになっている可能性が高い。なので、陰性証明も到着後の検査も経費の無駄遣いである。普段は見るからに症状があるものだけを隔離し、陽性患者が拡大傾向のときは全員を一旦隔離すれば良いのではないだろうか。

B. ヨーロッパで感染拡大

QRは最近の傾向と近い将来の予測に、直近数週間の陽性数の増減と伸び率の増減を使った確率モデルを用いている。その結果をトレンドとして、茶、赤、橙、黄、緑、青、薄青、白の8つのレベルに分類している。赤が最も感染拡大の可能性が高く、この順に拡大の可能性が低くなる。茶は今週突然に急増したところで、拡大する確率は50%ほどである。

下の地図は最新のトレンドである。凡例の( )内が各レベルに属する国地域の数である。

アジアではミャンマー、バングラデシュ、サウジアラビアで赤レベルの増加が続いている。加えて、キプロスとカタールも赤レベルになった。キプロスは新型コロナに対する入国規制はない。また、シンガポール、バーレーン、イスラエルでは黄色レベルの、オマーンでは茶色レベルの急増があった。バーレーンとオマーンは規制なし、イスラエルは未完了者、シンガポールでは未接種者の入国はできない。先週の予想通りアジア西で感染が拡大している。

アフリカで先週赤レベルだったマリ、サントメプリンシペと茶色レベルの急増があったアンゴラとギニアで橙レベルに下がった。しかし、レソト、ボツワナが新たに赤レベルになり、ガンビアとソマリアで茶色レベル、中央アフリカ、赤道ギニア、ガーナで黄色レベルの急増となった。マリ、ソマリア、中央アフリカには退去勧告が出ているが、赤道ギニアは指定した国からの渡航者に対して入国拒否をしているほか、全ての入国者は入国前陰性証明と接種証明が必要で3日間の待機も課せられている。サントメプリンシペ、アンゴラ、ギニア、レソト、ボツワナ、ガンビア、ガーナは陰性証明があればワクチン未接種でも入国可能である。

アメリカ南北カリブ海では、スリナム、ケイマン諸島、セントクリストファーネイビス、モンセラートが赤レベルとなった。ベリーズ、ベネズエラ、バハマ。アンティグアバーブーダで黄色レベルの急増があった。セントクリストファーネイビスでは未完了者は入国不可であるが、スリナム、ベリーズ、ベネズエラ、バハマ。アンティグアバーブーダはワクチン未接種者でも入国可能である。

オセアニアではパプアニューギニアとミクロネシアが赤レベルとなった。前者は未完了者、後者は未接種者は入国できない。

ヨーロッパではウクライナが赤レベルを持続したことに加え、スロベニア、チェコ、ポーランド、リヒテンシュタイン、オランダ、フランスで新たに赤レベルとなった。また、ラトビア、ドイツ、モナコ、ベルギー、デンマーク、オーストリアでも黄色レベルの急増があった。ドイツとオランダには指定国からの渡航者は入国できないが、それ以外は規制はない。

36週は7国しかなかった赤レベルの拡大国が15国に増えた。また、減少中でそのペースがあファっている薄青レベルの国が先週の73国から50国に減った。多くは青レベルになったのだが、青レベルは数がほぼ同じ(63→67)なので、トコロテン式に黄色レベルに、黄色レベルが赤レベルに押し出された格好である。

C. 日本は8週連続新規陽性数世界1位

22年37週の世界の新規陽性数は 333万0125人だった。前週比で8.5%減少し、これで7週連続の減少となった。人口100万人あたりの陽性数は59.8人だった。37週の死者数は1万2691人だった。前週比3.4%の減少で、5週連続の減少となった。人口100万人あたりの死者数は0.23人だった。下のグラフは22年の世界の感染図である。

C1. 数では日本、率ではモンセラートと台湾

37週は74国領土で陽性数が先週より増加した。36週に比べ7国領土多くなった。ソマリアで6週間ぶりの新規陽性が確認された。ソマリアを含め9国領土で伸び率無限大だった。無限大以外で伸び率が最も高かったのはマーシャル諸島の1466.7%増だった。一方、117国で陽性数が減少した、ガボンなど15国領土で陽性数が0になった。ジョージア、コスタリア、イラクでは先週10万人以上の新規陽性数があったので、おそらく今週の分は未発表であろう。また、イギリスもエリザベス女王の崩御以来、陽性数の更新がない。トルクメニスタン、ピトケアン、トケラウは今までの陽性数が0をであり、西サハラは2年以上、セントヘレナは1年以上陽性者が出ていない。バチカン、フェロー諸島、エジプト、グリーンランド、ニカラグアでは3ヶ月以上新規陽性数0が続いている。

22年3期の陽性数は6189万4565人になった。陽性数の伸び率は下がっているので、早ければ来週は陽性数が増加となる可能性も考えられる。今までの累計累計陽性数は6億1651万8073人となった。世界でこれまでに7.7%が新型コロナに感染したことになる。

次の表は37週の陽性数が多い国領土のランキングである。国名、地域、Worldometer の累計陽性数順位、今週の陽性数順位(赤字は順位上昇、青字は下降)、感染率、今期の陽性数、今期の陽性数ペースの前期からの伸び率(マイナスは減少)、今週の陽性数、今週の人口100万人あたりの1日平均の陽性件数、今週の陽性数の前週比伸び率(マイナスは減少)、連続陽性数増減週数(マイナスは減少週数、 tXX は陽性数同数の週数、zXXは陽性数0の週数、zzz等は2年以上陽性数0)、トレンド(色訳はB章の地図と同じ)、今週の死者数順位、今期の死者数、今期の死者数ペースの前期からの伸び率(マイナスは減少)、致死率、今週の死者数、今週の人口100万人あたりの1日平均の死者数、今週の死者数の前週比伸び率(マイナスは減少)、連続死者数増減週数(マイナスは減少週数、 tXX はXX週間死者数同数、zXXはXX週間死者数0、zzz等は2年以上死者数0)である。

1位の日本は60万5919人の新規陽性の確認があり、先週よりも23.3%減少させたが、アメリカも韓国も大きく減らし、8週連続で1位となった。22年9週から15週まで7週連続で1位だった韓国を抜いて、22年で最も長く世界1位をキープしている国になった。22年の1位の回数もアメリカの14回に次いで世界2位となった。ロシア、台湾、ドイツ、フランスが今週陽性数を増加させた。

次の表は最新の人口100万人あたりの1日平均の新規陽性数が多い国地域のランキングである。

先週1位の韓国は今週は1063人で6位に下がった。代わって1位になったのが、カリブ海のモンセラートで、2772人だった。2位は今週急増させたミクロネシアの2310人だった。3位は台湾の1656人で、3期の陽性数10万人以上のところでは最も多い。

C2. 死者数はアメリカ、人口100万人あたりの死者数はモナコとギリシャ

37週は43国領土で死者数が増加した。35週よりも11国領土少なくなった。ソマリアで23週間ぶりに、モナコで16週間ぶり、ケイマン諸島で10週間ぶりに死者が出た。ソマリア。モナコ、ケイマン諸島を含めて13国地域で伸び率が無限大となった。伸び率が無限大でないところの最高はギリシャの626%増だった。アルメニアなど10国領土では死者数は先週と同じだった。一方、78国で死者数が減少した。アイスランドなど21国で死者数が0になった。

累計死者数が0のところはバチカンなど8国地域、西サハラは2年以上、ウォリスフツナとブルンジは1年以上死者数0を続けている。このほかにジブチなど43国地域で3期の死者数0を続けている。

22年3期の死者数は16万5326人となった。このペースでいけば来週にも2期の死者数を上回ると予想される。3期の致死率は0.27%だった。22年の死者数は104万9126人、累計の死者数は652万9286人で、累計の致死率は1.06%だった。

次の表は22年36週の死者数が多い国領土のランキングである。

先週1位のアメリカでは2週連続で10%ほど増加し死者数が3006人となった。死者数1位の座を41週連続とした。2位の日本は1246人で先週よりも34.5%減少させたが、2位の座をキープした。ギリシャが前週比626%増での995人で先週の17位から3位に上がった。スペインも前週比82.5%増の595人で、先週の11位から4位へと順位を上げた。ドイツは順位はそのままだが死者数は前週比で18%増の634人だった。ヨーロッパでは陽性数の増加傾向が見られるので、死者数も増加が続く可能性が高い。

次の表は22年最新の人口100万人あたりの1日平均の死者数のランキングである。

今週最も多かったのがモナコで21.5人だった。17週間ぶりに6人の死者が出た。先週1位だったアイスランドの今週の死者数は0だった。2位はギリシャの13.8人だった。ギリシャでは来週中にでも死者数の修正があるかもしれない

C3. 治療者数はアメリカ、人口100万人あたりの治療者数はケイマン諸島と香港

22年37週時点で世界で少なくとも1306万2016人が新型コロナの治療を受けている。前週比で9.3%の減少だった。治療者数を発表していない国も多いので、実際の治療を受けている者の数はこれより多い。次のグラフは世界の22年の治療中の者の数と新規陽性数の推移である。

今週は67国領土で治療者数が増加した。先週より7国領土多くなった。今週3週間ぶりの陽性者を確認したガンビアでは治療者数が先週の0人になったばかりだったのに108人に増えた。伸び率が無限大だったのはガンビアだけだった。無限大以外で最も伸び率が高かったのはセントヘレナの1000%増だった。セントヘレナも今週3週間ぶりの陽性者を確認した。3週間前に感染した5人はまだ回復していない。

ギアナでは90週以上治療者数が増え続けている。サンマルタンは今週は先週と治療者数は同じであったが、73週間以上治療者数が減らない。ウガンダで55週間、チャドでは53週間、ウォリスフツナは41週間、ケイマン諸島では40週間、スリナムで39週間、ソマリアでも37週間、サモアで27週間、治療者数が前週から減少したことがない。上記9国の治療者数と陽性者数の時系列グラフである。

治療者数が全く減っていないどころか確実に増えている。にもかかわらず、これらの国地域では回復者数は長く0を続けている。つまり、一度感染したら、二度と治らない可能性があるのである。

また、グリーンランドなど41国領土で先週と治療者数が同じであった。グリーンランドは25週連続(37週減少なし)、ニカラグアは22週連続(90週以上減少無し)、エジプトは21週連続で治療者数が変わらない。

この3国では、新規陽性者数も同じ週数だけ0を続けている。おそらくは、感染者を数えるのをやめただけではないかと考えている。

一方、101国領土で治療者数が減少した。フォークランドで治療者数が0になった。トルクメニスタン、ピトケアン、トケラウ、バチカン、西サハラでは22年3期に治療中のものはいなかった、

下の表は今週の治療者数の多い国領土のランキングである。リストは国名、地域、今週の治療者数、その人口100万人あたりの1日平均、その前週比伸び率、連続増減週数、長期治療中の者の数(青字は先週より減少)、その治療者数に対する割合、今週の重症者数、その前週比伸び率、連続週数増減、今期の回復者数、その前期比伸び率、今週の回復者数、その人口100万に当たりの1日平均、その前週比の伸び率、連続週数増減で構成されている。

先週一位のアメリカは先週より11.1%減少させたが、それでも261万2739人が現在治療中で世界1位をキープした。二位韓国は前週比21.1%減、三位日本は前週比30.3%減と減少率が高くなった。4位のベトナムは24週連続で治療者数が減少中であるが、5位のポーランドは25週連続でちりゃ王者数が増加中である。ロシア、香港でも10週以上連続で増加中である。

下の表は32週の人口100万人あたりの治療者数のランキングである。

最も多いケイマン諸島では、先週より1.5%増やして、人口100万人あたり毎日32万5710人の治療者がいる。つまり、人口の30%が治療中である。10万人以上の陽性者数がある国地域では香港が3万7947人で最も多い。香港は15週連続で治療者数が増えている。

C4. 長期治療者数はベトナム

26週以前に感染して今なお治療中の者は少なくとも世界44カ国に206万5501人いる。アフガニスタンとミャンマーで超過陽性がマイナスになったので、国の数が2つ少なくなったが、両国で必ずしも長期治療中の者の数が0になったというわけではない。加えて、ベトナム、アルジェリア、ジャマイカ、スリナム、エチオピア、レソト、スーダンでは長期療養者数が減少したので、長期治療者の総数も前週比で10%減少した。

5ヶ月以上治療を続けていてもまだ治っていない患者は世界24国地域に79万6158人いる。21年中に感染して今まで9ヶ月以上治療を続けていてもまだ治っていない患者はアルジェリア(2万9928人)、ギアナ(3万7344人)、ウガンダ(3万7012人)、スリナム(1460人)、ケイマン諸島(254人)、ニカラグア(1万3050人)、ソマリア(9017人)、サンマルタン(2793人)、レソト(3001人)、チャド(648人)、ウォリスフツナ(9人)の11国領土に計13万4512人いる。

下の表は32週の人口100万人あたりの長期治療者数の多い国地域のランキングである。

長期治療者数が最も多いのがベトナムの75万0614人である。前週比で23.4%の減少となった。ベチナムには、22年4月以前に感染して、36週現在でヶ月以上治療中だったものが約15万人いたのだが、それが計算上0になったことが大きい。しかし、5ヶ月以上治療を続けている者が0になったというわけではない。

ランクにはアフリカ(6)とカリブ海沿岸(7)の国領土が多い。もしかしたら、この地で流行している株は、日本や世界で流行していた株とは違って、より長期化するものである可能性も考えられる。

C5. 重症者数はブラジル、正しく数えている重症者数はアメリカ

37週の世界の重症者数は4万0674人で、先週よりも3.0%減少した。5週連続の減少である。次のグラフは22年の重症者数と死者数の推移である。

今週重症者数が増えたのは、クロアチア、スロベニア、アイルランド、オランダ、フィリピン、韓国だけだった。一方、アメリカや日本など25国領土で重症者数が減少した。デンマークでは重症者数が0になった。18国地域で重症者数0が複数週続いている。今年に入っての最長は’ニュージーランドでかれこれ34週間0である。

また、117国領土では重症者数が先週と同じだった。中央アフリカ、タンザニア、ボツワナ、リベリア、カボベルデ、イエメン、ロシア、グアテマラ、ブラジルでは、2020年末から重症者数はずっと同じままである。メキシコなど14国で1年以上重症者数が同じままである。重症者の面子が全く変わらない(ずっと治らない)とか、重症者が治るか亡くなるかして減少すると同時に同じ数だけ重症者が増えるとかは考えにくいが、あり得ないことではない。重症者を受け入れる施設が限定されていて、本当はもっと多くの重症者数がいるにもかかわらず、収容できないので、収容した分だけ発表している可能性もある。もしかしたら、いい加減に数えているだけかもしれない。

下の表は今週の重症者数の多い国領土のランキングである。

重症者数が最も多いのはブラジルであるが、10週以上重症者数の変わらない国領土は重症者数を正しく数えていないとみなして、重症者数を正しく数えていると思われる国領土で最も重症者数の多いのがアメリカで、ついで、ポーランド、ドイツ、バングラデシュ、フィリピン、韓国、イラン、日本の順になっている。

C6. 回復者数は日本、人口100万人あたりの回復者数は韓国

37週の世界の回復者数は464万8439人で、先週よりも9.0%減少した。新規陽性者数が減少したので、回復者数も減少したと考えられる。人口100万人あたりの回復者数は83.5人だった。下のグラフは世界の22年の新規陽性数と回復者数の時系列グラフである。

ピークのところを追うと、感染してから、2週間ほどで回復するという塩梅である。規制緩和が本格化する6月以前は、回復者数は新規陽性者数よりも少ないが、規制緩和以降は回復者の方が新規陽性者数の方が若干多い。

22年3期は6459万5756人が回復した。同期の新規陽性数は6189万4565人なので、回復率は104%である。2期以前に感染した者が回復しているということである。また、今までの累計の回復者は、5億9568万8736人で、今までの全ての感染者のうち96.6%が回復したことになる。

下の表は36週の回復者数の多い国領土のランキングである。

一位は日本で37週は101万6966人が回復した。前週比15.8%減であるが1位をキープした。

下の表は最新の人口100万人あたりの回復者数の多い国領土のランキングである。

先週2位の韓国は37週の人口100万人当たりの回復者数が2022.5人で、先週より17.4%減少したがたが、先週1位のマーシャル諸島前週比81.2の大幅減、新規陽性数10万人以上で最大だったリトアニアも18.7%減で、それぞれ8位、15位に下がったので、韓国が再び1位になった。

D. 接種回数は減少が続いている

今回は、9月3日から9日まで(36週)に接種したが、更新が9月10日(37週)以降になったところが43国領土あった。43国領土中31国領土で接種日が9月4日だった。9月1日または2日に接種したところも8国あった。9月4日に接種した31国中27国がアフリカ4国がヨーロッパ東だった。9月1日または2日に接種したところは、アジア東かカリブ海だった。ハンガリーとカザフスタンは合計の接種回数を公表していないので、接種人数と完了者数から推測したものを載せた。デンマークではまたまた過去の接種回数が減少した。例えば、7月1日の累計接種回数は、7月3日の時は1322万7221回だったが、8月6日には1321万2746回に、9月2日は1319万5737回、9月9日は1319万0483回、9月16日は1318万6025回となり、すでに4万1196回少なくなった。今回の接種状況は9月20日の時点で得られた最新のものを基本に作成した。

Week 36 ではそのような国は36週の摂取分として数えたが、今回は接種した週の文として数え直した。修正後の接種回数は以下の通りになった。

35週:4750万3278回(報告時3539万7417)、112国(報告時81)、51増96減35ゼロ

36週:4186万5121回(報告時4059万1071)、124国(報告時80)、68増82減25ゼロ

37週は3082万1597回の接種が行われた。前週比で26.4%の減少で、4週連続の減少である。80国領土で接種が行われた。おそらく、9月17日以降(38週)に修正が行われて、37週はより多くの国で接種が行われ、接種回数も今回の報告よりも多くなると推測される。

37週の全接種回数のうちの73.3%に当たる2259万4948回がブースターだった。ブースターは前週比で22.9%の減少だった。次のグラフは世界の22年のワクチン接種回数(赤)とブースター回数(茶)の推移である。

下のグラフは、今週の大陸別の接種回数とブースター回数も分布である。

次のグラフは大陸別の接種回数の時系列グラフである。

ヨーロッパはもともと接種回数は少なかったが、9/16ではほとんど見えなくなるくらい少なくなった。接種が少なくなったから感染が拡大するというわけではないというのは既に示した、次のグラフは接種回数と新規陽性数の時系列グラフである。

接種回数の減少とともに、新規陽性数も減少している。

37週は27国で前週より接種回数が増加した。ニューカレドニアでは7週間ぶり、キリバスでは5週間ぶりの接種があった。また、36週はアルジェリアで18週間ぶり、リベリアで9週間ぶりの摂取があった。35週はピトケアンで1年ぶり、モザンビークで16週間ぶり、シエラレオネで9週間ぶり、イランで7週間ぶり、ニジェールとバージン諸島で6週間ぶりに接種があった。37週の人口100万人当たりの接種回数は553.3回だった。

これまでの22年3期の接種回数は5億8267万2861回となった。2期に比べると接種のペースは14%下がったが、3期の接種回数は6億回を達成しそうである。これまでの総接種回数は約126億7576万8771回となった。3期のブースター回数は3億3581万回強となった。四回目接種も含んでいるので正確ではないが、過完了率は、30.9%である。

ワクチン完了者は約49億4053万人で、完了率は62.1%である。今のペースは平均すると週に1000万人づつ完了者が増えているので、3期中に50億人に達するのは難しいと思われる。ワクチンを少なくとも一回接種したものは53億6094万2936人で、世界で67.4%の人が少なくとも一回摂取をしたことになる。一方、未接種者は約25億9594万人いる。次のグラフは未接種者の分布である。

未接種者の42%はアジアに、39%はアフリカにいる。

次の表は22年37週のワクチン接種回数のランキングである。

項目は国名、地域、完了率、未接種人数、22年3期の接種回数、その前期比伸び率、今週の接種回数、その人口100万人あたりの1日平均、その前週比伸び率、過完了率、22年3期のブースター回数、その前期比伸び率、今週のブースター回数、その前週比伸び率、拡大係数である。

先週1位のインドは36週に約1614万8520回の接種をした。先週より10.4%増加させたが、世界一位を維持した。インドは途中インドネシアとエチオピアに1回づつ世界1位の座を明け渡したことはあるが12週(3/19−25)以来、26週間接種回数世界1位である。2位は日本の304万0081回である。先週より47.4%増やしたが、インドの5分の1である。しかし、人口100万人当たりではインドの1636回に対して日本は3457回で、日本がインドの倍以上である。

3位はアメリカが前週比3倍増の209万4557回だった。アメリカで接種回数が200万回を超えるのは8週間ぶりである。アメリカでは新学期が始まったことによる12歳未満の子どもたちの接種が中心である。ほとんどの学校で対面授業が中心となったが、ワクチンを完了していないと、先生も生徒も出席できないない。ブースターの接種回数に対する割合は80%以上が多数を占める中、アメリカでは30%未満である。これは子どもたちにはブースターが求められていないからである。

次の表は22年37週の人口100万人あたりのワクチン接種回数のランキングである。

今週はサモアが9703.7回で最も多かった。サモアは完了率が105%なので、ブースターも含んでいると考えられる。実際、今週のブースター回数は0だった。3期の陽性数が10万人を超える国領土では香港の3906人がもっとも多かった。

次の表は22年37週のブースター回数のランキングである。

1位はインドの1405万4948回だった。37週の総接種回数の87%がブースターだった。2位は日本で297万8192回だった。日本は総接種回数の98%がブースターで、そのうちの約3分の2に当たる201万8563回が4回目接種だった。

F. 日本の感染は急速に治まりつつある

日本の22年37週の新規陽性数は60万5919人で、ようやく初期型オミクロン株のピーク値(65万8809人、22年6週)を下回った。先週比23.3%減で、3週連続の減少となったが、世界で最も多い。最新の人口100万人あたりの新規陽性数は689.0人となった。

37週の日本の死者数は1246人で、2週連続の減少となった。前週比で34.5%の大幅減少だった。人口100万人あたりの死者数は1.42人で、先週の7位から16位に下がった。下のグラフは日本の感染図である。

F1. 陽性数は2000万人をこえた

日本の22年3期の陽性数は1115万8792人になった。累計の陽性数も2048万8312人となった。ロシアに次いで10番目に新規陽性数2000万人を超えた。日本国民のおよそ16.3%が感染したことになる。

日本の22年3期の死者数は1万2,066人になった。累計の死者数も4万3,347人となった。累計の致死率は0.21%である。

日本で37週に治療中だった者の数は92万6698人だった。治療者数が100万人以下になるのは29週以来8週間ぶりである。アメリカ、韓国に続いて世界三位の多さである。前週比で30.8%と大きく減少した。これで3週連続の減少である。人口100万人あたりの1日平均の治療中の者の数は7376人となった。下のグラフは日本の陽性数と治療者数の時系列グラフである。

重症者数は前週から29.3%減少し、326人となった。下のグラフは日本の重症者数と死者数の時系列グラフである。

世界では重症者数の方が多いのだが、日本では死者数の方が多い。重症の定義が日本と世界とで違うのかもしれないが、とある国の重症者数の数え方がいい加減である可能性の方が高い。

日本の37週の回復者数は101万6966人だった。前週比で15.8%減少した。人口100万人あたりの1日平均の回復者数は1156.5人である。下のグラフは日本の新規陽性数と回復者者数の時系列グラフである。

F2. 初期型との比較

下のグラフは日本の初期型とBA.5型の新規陽性数(左上)、死者数(左下)、治療者数(右上)、重症者数(右下)の推移の比較である。初期型は21年52週を、BA.5型は22年24週を0週とした。正確には初期型が多数を占める時とBA.5型が多数を占める時の新規陽性数などの比較である。

新規陽性数と治療者数はの減少の速さは、初期型よりも大きい。今のところ、減少率も大きくなっているので、来週か再来週には初期型の新規陽性数と治療者数を下回ると予想される。死者数も急速に減少し、こちらは来週には初期型を下回ると推測される。

下のグラフは日本の初期型とBA.5型の致死率(左上)、検査陽性率(右上)、回復者数(左下)、ワクチン接種者数(右下)の推移を表している。

BA.5型の致死率は初期型よりもゆっくりと増加し、今週は初期型を抜くと思われたが、減少した。これは、BA.5の致死力は初期型ほど強くはないことを示す。BA.5型の方が死者数が多くなったのは、単純に陽性数が大きく増えたのが原因である。また、陽性数が増えすぎて、容態が急変したにもかかわらず、受け入れてもらえなかったケースが多かったのでがないかと推測される。検査陽性率はずっとBA.5型の方が高かった。これは、BA,5型の方が感染力は強かったことを示している。回復者数はBA.5型の方が多い。ワクチン接種回数は初期型の方が多い。しかし、日本では第7波が発生したときはすでに過完了率が60%あり、これ以上接種をする人間があまりいなかったからである。このときすでに4回目の接種は始まっており、27週から4回目接種回数が急増したが、31週以降は減少傾向となった。

下のグラフは日本の初期型とBA.5型の拡大係数の推移を表している。

4週目まではBA.5型の方が高かったが4週目以降は低くなった。これは回復者数が増えたためである、しかし、第7何発生10週(22年34週、8/20-26)以降は再びBA.5型の方が高くなった。このときに陽性数が急増したからであるが、何があったかは謎である。

F3. 空港検疫の陽性数は減少した

37週の空港検疫での陽性数は147人で、前週比13.2%の減少だった。次のグラフは、日本の空港検疫の陽性数(灰色)と国内の陽性数(青)の推移を表している。

F4. 今のワクチン接種はほとんどが四回目

日本での36週のワクチン接種回数は206万2908回で、前週比47.8%の減少となった。全接種回数の97%にあたる201万0326回のブースターだった。次のグラフは、日本のワクチン接種回数(赤)とブースター数(茶色)の推移である。首相官邸のホームページによれば、37週に201万8563回の四回目の接種をおこなった。

人口、陽性数、死者数はWorldometer のものを、ワクチン接種回数などは Github のデータを利用している。Worldometer や Github で扱っていない国地域の統計は Google のデータを用いる。北キプロスの陽性件数と死者数は、政府の発表するデータを用いる(https://saglik.gov.ct.tr/COVID-19-GENEL-DURUM)。面積、GDP、地図、その他の情報はウィキペディアと外務省(https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/index.html)を利用している。それ以外のもの、例えばニュースや論文に関しては出典を本文に記す。ランキングは特に表記のない限りアメリカ中部時間の9月20日22時時点で得られた最新の値を利用して作成し、上位20位までをリストした。それ以降に修正あるいは追加されたデータは含めないので、他の新型コロナ統計サイトの数値とは異なることもある。修正あるいは追加されたデータはも反映させているので、今号の統計とは異なる場合もある。データの違いが大きくなる修正は本文で言及している。テーマ地図は mapchart.net のサービスを利用して作成している。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?