新型コロナ QR 22年32週(8/6-12)

毎週報告しているクォータリーリポート(QR)です。解析する指標をだいぶ増やしたので、だんだん発表が遅れてきている。日本は新規陽性数が高い数字を維持しているが、ほぼピークを迎えたと推測される。しかし、死者数はどうもかなり増えそうである。また、感染再拡大の可能性も出てきた。詳細をF章にまとめた。

2ヶ月ほど前から「超過陽性と治療の長期化」と題して、新型コロナに感染して1~2週間で回復しなかった場合、治療が長期化すると指摘してきた。今週はこの長期治療者数にあららっな変化が見られたので、A章で報告したいと思う。

WHOによるサル痘の続報が8月12日にあった。前回の報告から20日経っている。サル痘の続報をE章にまとめた。

A. 超過陽性と長期治療

Worldometer の Coronavirus のページ(https://www.worldometers.info/coronavirus/)では Active という項目がある。直訳すれば陽性者であるが、新規陽性者と区別するために、QRでは治療中の者の数(治療者数)と訳している。例えば、日本には8月12日時点で201万6166人の治療中の者がいる。厚労省が発表する「新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚 生労働省の対応について 」の8月12日版では、入院治療等を要する者は1,993,302人なので、Worldometer の治療中の者の数は、一度陽性になった者の中で、症状が続いているもの、または、症状がないにもかかわらず2回目以降の検査でも陰性にならない者の合計である。

治療中の者の数は、新規陽性者数から回復者数と死者数を引いた値である。例えば、日本では22年32週に148万8014人の新規陽性があったが、137万2782人が回復し、1378人が亡くなったので、32週の治療中の者の数は11万3854人になる。しかし、Worldometer ではその約18倍の201万6166人が32週に治療中である。その差の約190万人をQRでは超過陽性数と呼んでいる。11万3854人は今週新たに治療中となった者で、先週分に対する超過陽性数の190万人は先週からひき続き治療中の者である。

また、先週新たに治療中となった者の数は約37万人だったので、先々週分に対する超過陽性数である約153万人は先々週からひき続き治療中である。このように計算していくと、26週に対する超過陽性数は約15万人いる。すなわち、日本では約15万人以上が7月1日以前に感染して、8月12日の時点で今なお症状が出ているか、症状がなくてもずっと陽性が続いているということである。

超過陽性数がプラスならば、対象となる週以前に感染していまだに治療中の者が確実にいることになる。実際の数は超過陽性数より多い。また。マイナスだったとしても、対象となる週以前に感染していまだに治療中の者はゼロというわけではない。

今までももっとも長く感染していた患者は感染してから治るまで1年半以上かかった。

A1. 定義と例

残念ながら、長期治療者数を扱ったデータは見当たらない。そこで、長期治療者数を推測するために、QR 22年28週(7/9-15)のリポートでは、超過陽性の厳密な定義をし、21年以前に感染して、22年7月1日の時点でも治療中だった者の数を計算した。その結果、下の表のようにに、21年以前に対する22年28週の超過陽性数が21国で、合計63万1964人あった。

表には、国名、地域、28週の治療者数、同前週比伸び率、21年に感染していまだに治療中の者の数、その全治療者数に対する割合、22年1期(1/2-4/1)に感染していまだに治療中の者の数、その全治療者数に対する割合、累計の回復者数、回復者数の割合、22年3期の回復者数、その前期比伸び率、28週の回復者数、連続増減をリストして、21年に感染していまだに治療中の者の数が多い順に並べた。

最も超過陽性数の多かったのはホンジュラスの23万6610人だった。ホンジュラスの28週の全治療者数のうち82%が21年以前に感染したのである。言い換えれば、ホンジュラスで新型コロナに感染したら、ほとんどのケースで半年以上かけても治らないということである。実際にホンジュラスでは今までの累計で13万2498人、率にして30%しか回復していない。

他の国地域でも、回復者数は少ないので、一度新型コロナに感染したらなかなか回復しないといえる。また、QR 22年28週号で指摘したように、この表にリストされたのはアフリカとカリブ海沿岸諸国が多い。また、貧富の差は関係がない。つまり、貧困国だから長く治療が長引いているというわけではない。

A2. ひっそりとデータを修正して超過陽性が消える

今回データをまとめていると、ホンジュラス、グアドループ、マルティニクでは治療者数が公表されていなかった。また、マヨットでは28週から治療者数の公表をすでにやめていた。したがって、これら4国地域の超過陽性数は計算できなくなった。また、中央アフリカ、コンゴ民主、リベリア、ルワンダでは32週の治療者数が31週から90%以上減少した。特にルワンダでは、22年全体で治療者数が大きく下方修正された。中央アフリカ、コンゴ民主、リベリアでは、22年の治療者数がほぼ変わらなかったので、下のグラフを見ると滝のように落ちていることがわかる。故に、これら4国の超過陽性数はマイナスになった。また、キプロス+北キプロス、ジャマイカでは前回の発表後すぐに治療者数を修正した。その結果、32週の21年以前に対する超過陽性数が11国地域、13万6425人と28週の4分の1以下になった。

下の表は、これら21国の28週の超過陽性数とその修正値(もしあれば)、32週の超過陽性数、とこの1ヶ月の間に回復した長期治療者の数とその割合を、22年の回復者数と回復率を記載してある。ピンクの行は治療者数の発表を止めたところ、黄色の行は治療者数を急激に減らしたか、すでに修正したところである。

今の所この超過陽性について調べているのはQRしかないと思われるので、おそらく、これらの国の関係者はQRを読んでいる。そして、このままではイメージ的にまずいと自国に報告し、慌てて集計し直したに違いない。数の多い所は修正が間に合わずに非公表にしたと思われる。ルワンダはおそらく、均等に数を減らしていった結果、修正後のグラフが一直線になったものと勝手に思っている。

残りの11国地域では超過陽性はプラスのままである。そのうち、仏領ギアナ、ニカラグア、ソマリア、サンマルタン、チャド、ケイマン諸島では前回の報告から長期治療者数が変わらない。言い換えれば、誰も治っていない。アルジェリアでは1815人、レソトで1586人、スリナムで12人、ウガンダで11人回復したようだが、回復率はレソトで30%以上あるものの、アルジェリアで5%、スリナムとウガンダは1%未満で、ほとんど治っていないといえる。

A3. なかなか回復しない

次に、各国の回復具合を調べたところ、グアドループ、マルティニク、仏領ギアナ、マヨット、サンマルタン、ウォリスフツナのフランス海外領土とニカラグア、チャドでは22年の回復者数が0だった。これらの国地域では22年に新たに陽性と確認された者は数千から数万いるのだが、今のところ誰一人として回復したものはいないということになる。一方、回復者がいる国のうち、ホンジュラス、ウガンダ、ソマリア、スリナム、ケイマン諸島では回復率が20%以下である。これはやはり、これらの国では一度感染するとなかなか治らないことを表している。一方、リベリア、レソト、中央アフリカ、コンゴ民主、キプロス+北キプロス、ルワンダでは回復率が100%以上である。21年以前に感染したが21年中には回復しなかったものが多くいることを示す。

回復者数が0となる国地域は、上記の国ばかりではない。回復者数0が6週間以上続いているところが世界には33国地域ある。この中には超過陽性数がマイナスのところは26国地域ある。QRがこの問題に関心を持ったきっかけとなったマン島は超過陽性数はマイナスであるが、かれこれ18週間回復者数は0のままである。そして、今週から治療中の者の数と回復者数の公表をやめた。

22年中に治療者数及び回復者数の公表をやめた国はマン島を含めて20国地域ある。約半数の11国が今週までに公表を再開した。その全てで再開後は治療者数を激減させた。たとえば、モンゴルでは最後の報告のあった週の治療者数は15万4450人であったが、修正後は2609人と約60分の1に下がった。ブルンジも35分の1になった。今も公表を停止しているのは、アイスランド、ラオス、ボスニアヘルツェゴビナ、フェロー諸島、マヨットの5国である。今週から、ホンジュラス、マルティニク、グアドループ、マン島が治療者数及び回復者数の公表をやめた。したがって、これら9国の今週に治療者数は0人である。ちなみに、先週はホンジュラスには30万714人、マルティニクには21万4019人、グアドループには18万3159人、マン島には1万886人の治療中の患者がいた。

今週は回復者があったが、先週までは5週間以上回復者数0が続いた国地域も中央アフリカやコンゴ民主など13国ある。最も長く回復者数0が続いたところは中央アフリカで44週間以上あった。ブルンジ、モンゴル、ルワンダは修正があったので、連続週数は修正後のものだが、先週まではそれぞれ、13週、9週、32週以上回復者数0が続いていた。

このような回復者数0が長く続いた地域で国地域うち、セントヘレナやバチカンなど新規陽性数がほぼ0の国を除き、世界には回復者数が0を長くつづけている国が68国ある。

次の表は、8月12日の時点で治療中のものがいるが、回復者数が長い間0となっている国である。表は、国名、地域、22年の累計新規陽性数、連続増減、22年の死者数、連続増減、32週の治療者数、連続増減、21年に感染して現在治療中の者の数、22年の累計回復者数、回復率、32週の回復者数、31週時点での連続増減、32週時点での連続増減で、一番最後の32週での連続増減の順に並べてある。

連続増減で正の数は増加、負の数は減少、 zXX は0がXX週続いていること、tXX は0ではない同じ数がXX週続いていること、scXX は公表をやめてからXX週続いていること、数字の後の+はそれ以上という意味である。not count は数えていないことを表す。

最も回復が遅れているのはニカラグアで、84週間、つまり1年半以上回復者数0が続いている。ニカラグアでは一度コロナに感染したら、ほぼ治らないと言っても良いといえる。ただし、ニカラグアではここ4ヶ月(18週間)ほど新規陽性者0である。ウォリスフツナは29週と30週に約300人の新規陽性を確認したが、まだ感染したばかりなので、今のところ誰も治っていない。しかし、別表のように、ウォリスフツナには9人ほど8ヶ月以上治療中のものがいる。他に、仏領ギアナ、サンマルタン、チャドで22年の回復者が0である。

B. スペインで拡大ーヨーロッパで再び拡大の可能性

QRは最近の傾向と近い将来の予測に、直近数週間の陽性数の増減と伸び率の増減を使った確率モデルを用いている。その結果をトレンドとして、8つのレベルに分けている。それぞれのレベルの詳しい内容は世襲号などを参照していただきたい。

トレンドは発表されたデータに基づいて計算される。データが変われば、確率も変わる。下の地図は最新のトレンドである。凡例の( )内が各レベルに属する国地域の数である。

中国、レソト、カメルーン、マーシャル諸島、トンガで陽性数が大きく増えた。黄色レベルの急増もスペインなど9国で起こった。20年の最初のヨーロッパの感染爆発の時と、21年末から今年初めにかけてのオミクロン株の感染拡大の時に、ヨーロッパで一番最初に感染拡大が起こったのがスペインである。その後、まるでウイルスが西から東へ移動するように。ヨーロッパ全体で感染拡大が次々と発生した。また同じことを繰り返す可能性がある。カリブ海を除く南北アメリカでは、ホンジュラス、チリ、フォークランド以外は減少傾向となった。

下の表は大陸別の増加傾向の国地域一覧である。表中、国名の後に*がついたところはレベルが上がり、#のついたところは下がった。

レベル赤の国地域がわずかに6国とさらに減少した。ロシアなど8国地域でレベルが橙に下がったが、レユニオン、アンティグアバーブーダ、バルバドス、パプアニューギニアが新たに赤レベルになった。アジアとヨーロッパから赤レベルがなくなった。しかし、オセアニアでは茶色レベルの急増が2刻あった。

C. 回復者数は新規陽性者数より多い

世界の22年32週の新規陽性数は 573万3250人だった。今週はコスタリカやフィンランドなどで大きな修正があり、31週の新規陽性数は 641万0464人に増えた。しかし、先週までとは違って、修正後も前週から減少となった。修正後は前週比で10.8%減となった。同じく死者数は1万7157人だった。コスタリカやギリシャなどで死者数が修正され、31週の死者数が1万7359人に増えたので、今週は6週間ぶりに前週を下回った。修正後の減少率は1.2%だった。だだし、来週は修正のため増加になっている可能性が高い。下のグラフは22年の世界の感染図である。

22年3期の陽性数は3942万3008人で、2期に比べ35%ペースが早い。今までの累計累計陽性数は5億9397万1919人で、全人口の7.5%が感染したことになる。このペースで行けば、34週(8/20-26)には累計陽性数が6億人を超えると予想される。22年3期の死者数は9万1,779人で、2期に比べ11%ペースが早い。3期の致死率は0.23%と低い。しかし、致死率は3期に入ってから上昇が続いている。累計の死者数は645万2009人となった。全体での致死率は1.09%だった。

C1. 陽性数では日本、人口100万にあたりの陽性数では韓国

32週は世界64国で陽性数が増加した。先週の陽性数が0で伸び率無限大となったところが、レユニオンやトンガなど10国地域あった。無限大以外で伸び率が最も高かったのはマーシャル諸島で6700%増だった。一方、142国で陽性数が減少した、トルコやエクアドルなど15国地域で陽性数が0になった。トルクメニスタン、ピトケアン、トケラウは今までの陽性数が0をであり、西サハラは2年以上、セントヘレナは1年以上陽性者が出ていない。バチカン、フェロー諸島、エジプト、グリーンランド、ニカラグアでは3ヶ月以上新規陽性数0が続いている。

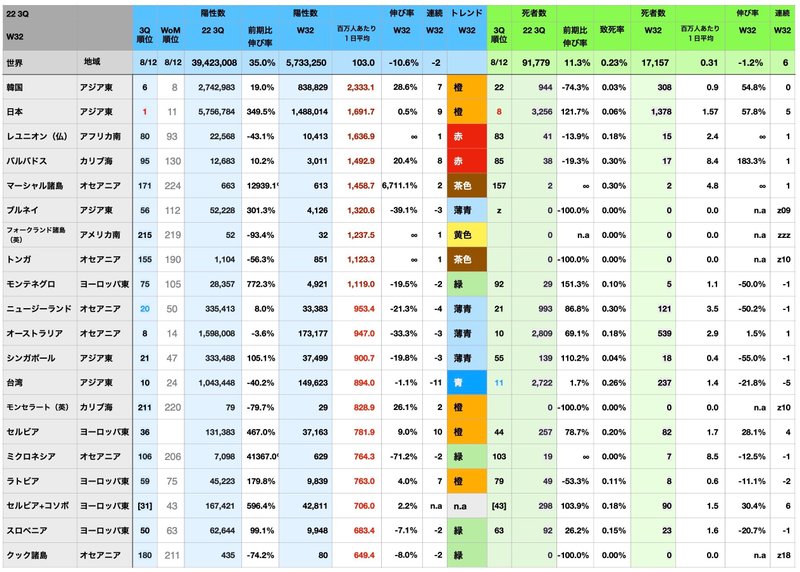

次の表は32週の陽性数が多い20国の感染状況である。リストは、国名、地域、3期の陽性数順位(赤字は順位上昇、青字は下降)、Worldometer の累計陽性数順位、3期の陽性数、3期の陽性数ペースの2期からの伸び率(マイナスは減少)、32週の陽性数、32週の人口100万人あたりの1日平均の陽性件数、32週の陽性数の前週比伸び率(マイナスは減少)、連続陽性数増減週数(マイナスは減少週数、 tXX は陽性数同数の週数、zXXは陽性数0の週数、zzz等は2年以上陽性数0)、32週のドレンド(色訳はB章の地図と同じ)、3期の死者数順位、3期の死者数、3期の死者数ペースの2期からの伸び率(マイナスは減少)、3期の致死率、32週の死者数、32週の人口100万人あたりの1日平均の死者数、32週の死者数の前週比伸び率(マイナスは減少)、連続死者数増減週数(マイナスは減少週数、 tXX はXX週間死者数同数、zXXはXX週間死者数0、zzz等は2年以上死者数0)である。

先週に引き続いて日本が1位である。韓国が今週も日本以上の伸び率で2位になった。ロシアは韓国以上の伸び率で9位に上がった。このペースで行けば、来週は韓国が再び世界1になっている可能性が高い。

次の表は22年最新の人口100万人あたりの1日平均の陽性数が多い国地域の20位までのランキングである

この項目では通常、陽性数の少ない国がトップに立つことが多いが、今週は韓国が2333人で世界1となった。韓国に加えて、日本など9国で人口100万人あたりの1日平均の陽性数が1000人を超えた。先週の16国地域から6国地域少なくなった。また、74国地域で100人以上となったが、先週に比べ20国地域少なくなった。

次の表は22年3期の陽性数が多い20国の感染状況である。

先週の予想通り、3期の陽性数でも、日本がアメリカを逆転して一位になった、

C2. 死者数はアメリカ、人口100万人あたりの死者数はミクロネシアとニュージーランド

32週は55国地域で死者数が増加した。マーシャル諸島で初の死者が出た。シエラレオネでは30週間ぶり、コモロでは27週間ぶり、シリアでは16週間ぶりの死者が出た。りの、に死者げでた。この4国を含めて15国地域で伸び率が無限大となった。伸び率が無限大でないところの最高はフィリピンの200%増だった。

また、22国で死者数が0になった。累計死者数が0のところは1つ減って、8国地域となった。西サハラは2年以上、ウォリスフツナとブルンジはq年以上死者数0を続けている。ジブチなど68国地域で3週間以上死者数0を続けている。

次の表は22年32週の死者数が多い国地域の20位までのランキングである。

先週の予想通り、日本は1378人の死者を出し今週は3位に上がった。来週は、ブラジルを抜くかもしれない。

次の表は22年最新の人口100万人あたりの1日平均の死者数が多い国地域の20位までのランキングである。

ミクロネシアが8.5人で最も多く、次がバルバドスの8.4人である。新規陽性数10万以上のところで最も多いのは、ニュージーランドで3.5人である。

次の表は22年3期の死者数が多い国地域の20位までのランキングである。

日本の死者数順位は先週の11位から8位に上がった。

次の表は22年3期の致死率が高い国地域の20位までのランキングである。

アフリカとカリブ海沿岸地域で致死率が高い。長期治療者数と関連がある可能性が考えられる。

C3. 治療者数はアメリカ、人口100万人あたりの治療者数はケイマン諸島と韓国

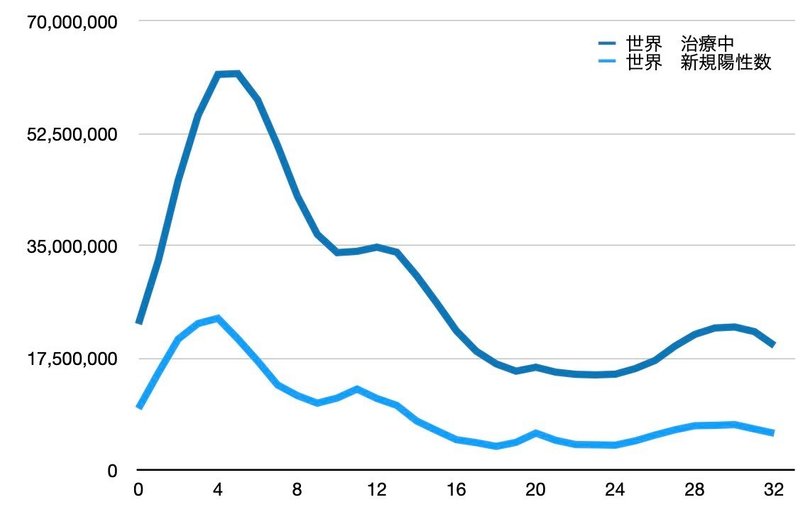

22年32週現在で治療中の者の数は世界で少なくとも1939万2895人いる。治療者数を発表していない国も多いので、実際の治療者数はこれより多い。前週比で 10%の減少となった。次のグラフは世界の22年の治療中の者の数と新規陽性数の推移である。

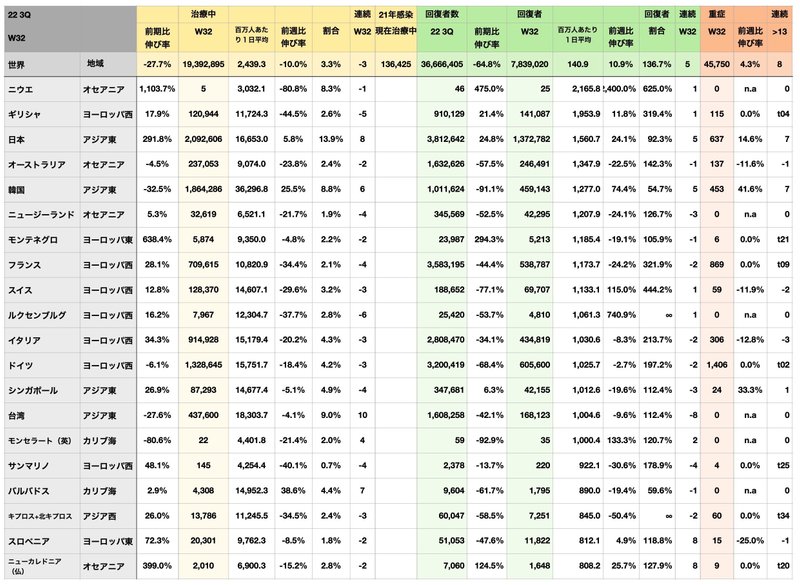

下の表は32週の治療者数の多い国地域の20位までのランキングである。表は国名、地域、3期の治療者数順位、3期の治療者数の平均、その前期比伸び率、30週の治療者数、その前週比伸び率、21年以前に感染していまだに治療中の者の数、その割合、3期の回復者数、その前期比伸び率、30週の回復者数、その前週比の伸び率、連続週数増減、3期の重症者数の平均、その前期比伸び率、30週の重症者数、その前週比伸び率、連続週数増減である。

アメリカの一位が続いている。韓国の伸びが大きく、来週は韓国が日本を抜いて二位になると予想される。

下の表は32週の人口100万人あたりの治療者数の多い国地域の20位までのランキングである。

最も多いケイマン諸島では、人口100万人あたり毎日31万2853人の治療者がいる。つまり、人口の30%が治療中である。通常ならば、隔離されているので、ケイマン諸島の生活がうまく回っているか懸念される。陽性数が10万以上ある国地域では韓国が最も多い。

C4. 7ヶ月以上治療を続けている者の数はコスタリカ

下の表は21年以前に感染していまだに回復してにない者の数のランキングである。

A章で考察したように、21年以前に感染していまだに回復していない者の数は11国地域、13万6425人いる。ところが、最近になって、コスタリカにも15万4301人いることが判明し、12国で約29万人になる。28週以降ホンジュラスなどで治療者数を数えるのをやめたので、最も多いのはコスタリカである。

21年以前に感染していまだに回復していない者の約半数はコスタリカにいる。これらの国では、ウガンダ、アルメニア、スリナムを除いて、回復者0が長い間続いている。アフリカやカリブ海沿岸が多い。

C5. 重症者数はブラジル、しかも2年以上重症のまま

32週の世界の重症者数は4万5750人で、先週よりも4.3%増えた。次のグラフは22年の重症者数の推移である。

下の表は32週の重症者数の多い国地域の20位までのランキングである。

重症者数はブラジルのように長い間同じ数字をキープしているところが多い。重症週をきちんと数えていないか、重症者が治るか亡くなるかして減少すると同じ数だけ重症化するのか、重症者も面子が全く変わらないかのいずれかである。

C6. 回復者数は日本、人口100万人あたりの回復者数ではニウエとギリシャ

32週の世界の回復者数は783万9020人で、先週よりも10.9%増えた。5週連続で増加中である

この週は573万3250人が新規に陽性になったので、回復率は136.7%と100%超えた。これは、31週以前に感染した者も回復していることを意味する。新たに感染したものより回復したものの数が多くなり、その割合も増えているので、世界のコロナ感染者の数は減少傾向にあるといえる。しかし、回復したとは言っても検査の結果陰性になっただけであるので、たとえば、後遺症のある人たちも回復者として含まれてしまう。

下の表は32週の回復者数の多い国地域の20位までのランキングである。

32週の回復者数が世界で最も多かったのは日本で、137万2782人が回復した。前週比24%増である。これで5週連続で回復者が増えている。

下の表は最新の人口100万人あたりの回復者数の多い国地域の20位までのランキングである。

最新の人口100万人あたりの回復者数が世界で最も多かったのはニウエで、2165.8人だった。実際の回復者数は21人である。ニウエでは31週に26人の治療中のものがいたが、これで5人なった。つぎはギリシャの1953.9人である。陽性数10万以上の国地域の中では最も多い。しかしまだ、12万人以上の治療者数がいる。日本は三番目に多い。

下の表は3期の回復者数の多い国地域の20位までのランキングである。

3期の回復者数が世界で最も多かったのはアメリカで、460万2426人が回復した。日本は二番目に多い。

D. 中国のワクチン離れが加速

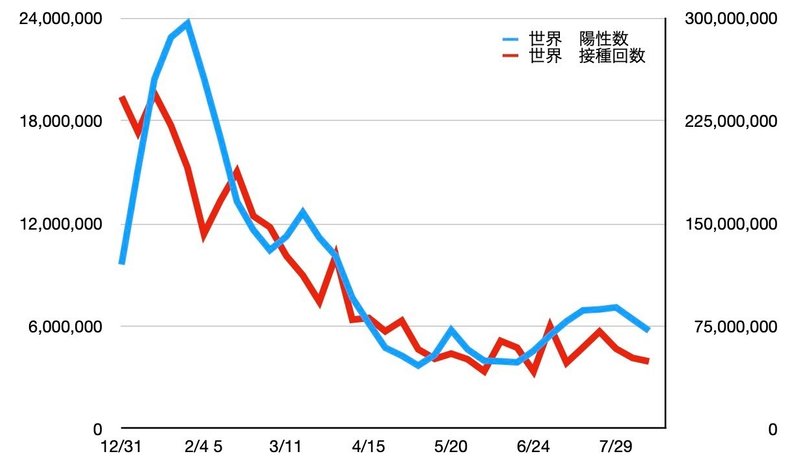

22年32週の接種回数は前週比で5%減少して、4923万3070回だった。このうちの88%に当たる4363万9413回がブースターだった。ブースターは前週比30%増だった。

22年3期の総接種回数は3億3846万4247回となった。2期に比べると接種のペースは9.3%下がった。今までの総接種回数は約124億3997万回強となった。ワクチン完了者は約48億9587万人で、完了率は61.6%である。今までの総ブースター回数は23億3196万回弱で、過完了率は29.3%に増えた。一方、未接種者数は世界に26億2190万人ほどいる。次のグラフは世界の22年のワクチン接種回数(赤)と新規陽性数(青)の推移である。

次の表は22年32週のワクチン接種回数上位20国地域の接種状況である。

項目は国名、地域、22年3期の陽性数、22年3期の死者数、完了率、未接種人数、22年3期の接種回数、その前期比伸び率、22年30週の接種回数、その人口100万人あたりの1日平均、その前週比伸び率、過完了率、22年3期のブースター回数、その前期比伸び率、22年30週のブースター回数、その前週比伸び率である。

先週1位のインドは32週に約1983万3600回の接種をし、先週より6.3%減らしたが、世界1位をキープした。2位は日本の408万5788回で、前週比で22.2%減らした。三位には前週比89%増のタンザニアで305万6133回、四位は5週間ぶりに接種を再開したコートジボワールの296万5454回(伸び率率無限大)だった。先週3位の中国は50%以上減らして197万1000回の接種回数で五位に下がった。最も接種回数の多かった22年7週に比べると95%以上も減らした。中国の急速なワクチン離れが続いている。

今週は126国地域で接種が行われた。先週よりも8国多くなった。しかし、ベトナムやメキシコなど64国地域で3週間以上接種が止まっている。それ以外に北朝鮮など14国地域で一度も接種を行っていない。

61国地域で接種回数が先週より増えた。マダガスカルで12週間ぶり、仏領ポリネシア、キリバスでは10週間ぶりに接種が再開された。この3国地域を含め、3週間以上接種が止まっていた12国地域で接種が再開された。これら12国地域を含め28国地域で伸び率が無限大だった。

一方、89国地域で接種回数が減少した。ジンバブエなど20国地域で32週の接種回数が0だった。また、

次のグラフは大陸別のワクチン接種回数の割合を表している。

インド、パキスタンを中心として、ワクチン接種回数を増やした、アジア中がせないのワクチンのうちのほぼ半分を接種している。ヨーロッパは東西合わせてわずかに3%である。オセアニアはあまりよく見えないが、1%未満である。アフリカではあわせて21%とかなり接種が実施された。

次の表は22年32週のブースター回数上位20国地域の接種状況を表している。

E. サル痘のデータ収集方法は正しくない。

WHOの報告によると、8月7日の時点で、世界89国地域に2万7816人の患者、11人の死者が出た。今までは、サル痘を風土病とする中央アフリカ(2)、ガーナ(1)、ナイジェリア(4)でのみ死者がみられたが、今週はブラジル(1)、スペイン(2)、インド(1)など、サル痘を風土病とするしない国でも死者が確認された。

感染者数は累計ではヨーロッパ西が1万6092人で最も多い。二番目がアメリカ北の8565人、三番目がアメリカ南の2218人である。ここまでが患者数1000人を超えた地域である。また、今回8月23日から8月7日までの新規患者数では、アメリカ北5580人が最も多い。二番目がヨーロッパ西の4495人、次がアメリカ南の1449人である。その他の地域では数が少ないので、いくつかの地域をひつにまとめた。

次のグラフは地域別に期間ごとの1日平均の感染者数を表す。

右は感染者数の少ない地域をクロースアップしたものである。WHOの発表したデータでは、今回の発表では7月23日から8月7日までの16日間の合計であるのに対し、前回の発表では7月4日から22日までの18日間の合計になる、さらにその前は12日間の合計と集計期間が同じではない。期間が長くなれば数も増えるので、統計学的にはWHOのデータの収集方法は正しくない。また、台湾のデータを中国のデータなどと言っている。そこで、各期間の1日平均の患者数を使った。

まず、アメリカ北南では感染者数が増え伸び率も上がっている。ヨーロッパ西東とサル痘を風土病とする国たちでは感染者数は先週に比べ減少した。また、その他の地域では微増だった。新型コロナのように6月まではヨーロッパで猛威を奮っていたが、7月はアメリカに移動してきた感じである。

累計では世界89カ国で感染者が見られたが、7月23日から8月7日までに限ると69国地域でのみ患者が確認された。つまり、20国では感染者が0だった。そのうち5国では6月23日以降感染者0を維持している。

次のグラフは感染者数上位6国の期間ごとの1日平均の感染者数を表す。

アメリカでの感染者が最も多く、しかも伸び率も上がっている。カナダもアメリカほどではないが増加中である。一方でドイツ、フランス、スペイン、イギリスは下がっている。このような視点で見ると感染拡大地域は、アメリカ、ブラジル、ペルーなどアメリカ北南が中心である。

F. 日本は感染再拡大もありうる

F1. 32週の感染状況

下のグラフは日本の感染図である。

22年32週(7/30-8/5)の日本の新規陽性数は148万8014人で、先週より0.5%増え、最高記録を更新した。しかし伸び率は4週連続で下降中である。来週は伸び率がマイナスになる、つまり10週間ぶりに減少すると予想される。最新の人口100万人あたりの新規陽性数は1691.7人で、韓国に次いで世界で2番目に多い。日本の3期の陽性数は575万6784人とり、アメリカを抜いて世界一になった。。

32週の日本の死者数は1379人で、1300人以上の死者が出たのは10週(3/4-11、1348人)以来5ヶ月ぶりである。1週間の死者数では、アメリカ、ブラジル、次いで世界で3番目に多かった。前週比58%増だった。日本の3期の死者数は3256人となり、先週の11位から8位に上昇した。3期の致死率は0.06%と低いが上昇が続いている。

日本で32週に治療中だった者の数は209万2606人で、再び過去最高を更新した。世界ではアメリカに次いで二番目に多い。人口100万人あたりの治療中の者の数は1万6653人で、世界21位である。3期の陽性数が10万人を超える国地域の中では、5番目に多い。下のグラフは日本の陽性数と治療者数の時系列グラフである。

重症者数は前週比で14.6%増え、637人となった。下のグラフは日本の重症者数の時系列グラフである。

日本の32週の回復者数は137万2782人で、世界で最も多い。前週比で24%増である。人口100万人あたりの1日平均は1560人で世界3位である。

まとめると陽性数の増加は落ち着いたて、回復者数は順調長に増えている。ただし、治療者すうと死者数はまだまだ増加が続く。特に死者数は致死率がオミクロン株の時よりも低いが、陽性数が増えたため、第6波の時よりも多くなると予想される。

F2. 陽性数上位6国の比較

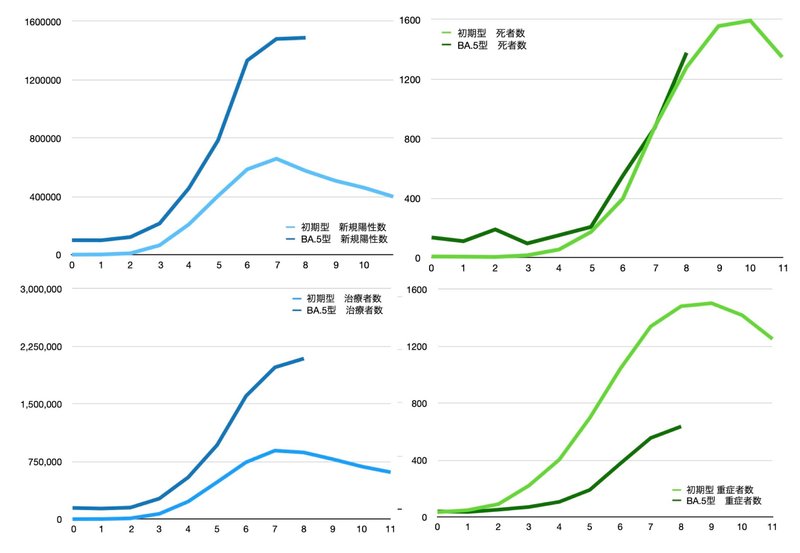

下のグラフは、22年の新規陽性数上位6国の新規陽性数(左上)、死者数(右上)、治療者数(左下)、重症者数(右下)の推移である。先週から韓国がブラジルに代わって六位になったので、韓国のデータを取ることにした

陽性数では日本が急増しているが、ようやく上昇に歯止めがかかった。アメリカも減少系国ある。フランス、ドイツ、イタリアでは減少が続いている。今回から加わった韓国は今週の陽性数でアメリカを超えた。伸び率は日本よりは低いものの、下がらないので、1~2週間したら、韓国が日本を抜いて陽性数が世界一位になる可能性がある。

死者数は日本と韓国で増加中である。アメリカとドイツは微減、フランスとイタリアは減少が続いた。

治療者数も日本と韓国で増加している。日本の伸び率は下がったが、韓国の伸び率は上がっている。こちらは、来週には韓国が日本を抜くと予想される。アメリカでは約4ヶ月ぶりに減少となった。フランス、ドイツ、イタリアでは減少が続いている。

重症者数も日本と韓国で増加している。フランスはほぼ2ヶ月の間重症者数が変わらない。ドイツ、イタリアでは減少が続いている。アメリカは約4ヶ月ぶりに減少となった。

F3. 初期型との比較

下のグラフは日本の初期型とBA.5型の新規陽性数(左上)、死者数(右上)、治療者数(左下)、重症者数(右下)の推移に比較である。初期型は21年52週を、BA.5型は22年24週を0週とした。正確には初期型が多数を占める時とBA.5型が多数を占める時の新規陽性数の比較である。

陽性数と治療者数はほぼピークを迎えたと推測される。重症者数もグラフの下t抜きが緩やかになった。しかし、死者数は傾きが緩くならず、初期型よりも険しくなった。おそらく後2~3週間は死者数の増加が続くと考えられる。当然、初期型よりも死者数は増えると思われる。

下のグラフは日本の初期型とBA.5型の致死率の推移を表している。

死者数が増えるが、陽性者数も増えるので、致死率はし初期型よりも低くなっている。しかし、これをもって、BA.5型は感染しても重症になりにくいとは言い難い。確かに、重症や死に至る確率は下がるが、より多くの人が感染するので、リスクは大きくなる。

F4. 空港検疫の陽性数は減少気味

次のグラフは、日本の空港検疫の陽性数(灰色)と国内の陽性数(青)の推移を表している。

32週の空港検疫での陽性数は212人だった。前週比10%の増加である。30週の陽性数までは届かないので、基本的には減少傾向であるといえる。したがって、日本の第7波もピークを迎えたと考えて良い。

F5. 感染拡大してもワクチン接種は増やさない

日本での32週のワクチン接種回数は408万5788回で、前週比22.2%の減少となった。下のグラフは22年の陽性数とワクチン接種回数の推移である。

おそらく伸び率が減少したために、ワクチン接種回数が減少したと考えられる。

32週のブースター回数は399万7471回で、この週の全接種回数のうち、98%がブースターだった。完了率は81.6%で先週と変わらないが、過完了率は78.3%で先週よりも3ポイント増えた。

次のグラフは陽性数上位6国のワクチン接種回数の推移である。

この中では、今週日本は接種回数を大きく減らしたが、他国に比べればまだまだ多い。アメリカで接種回数が大きく増加したが、これは、学校の授業に出るにはワクチン完了が義務付けられており、新学期が始まるので学生と教員が接種をし始めたからである。未接種のテニュアを持たない教員は躊躇なく解雇されるので、多くは仕方なく接種している。

F6. 感染再拡大もありうる。

先週先々週と日本の第7波はそろそろピークとなると書いたが、ここへきて、一つの懸念が出てきた。まず、6月の入国規制緩和以来、入国者週が増えた。同時に日本の新規陽性数も大きく増えているので、両者に入国者数と新規陽性数には相関があると考えられる。特に、入国者に対して検査や待機を署略しているので、過去再三指摘しているように、未検査の感染者の入国は確実に増えていると思われる。次に、韓国である。韓国はここ6週間陽性数を着実に伸ばしている。日本では伸び率は下がったが、韓国ではまだ高いままである。一方規制緩和で、韓国人の入国者数は毎月確実に増えている。したがって、韓国から陰性の感染者が多数入国してくる可能性が考えられるからである。

ポイントとしては韓国でどんな株が流行しているかである。報道では日本と同じBA.5型と言われているが、実は検疫では特定できないケースが圧倒的に多いので、他の株が流行している可能性もある。もしBA.5型なら、日本での感染拡大は当初の予想通り、今週がピークになる。もしBA.5型でないなら、日本の陽性数はアメリカと同じように、伸び率は下がるけれども、減少することはない状態が1ヶ月ほど続く可能性がある。こういう懸念はあるが、韓国からの入国を拒否するのは愚策である。入国者を全員入国後一定期間きちんと隔離しておくことが肝要である。

人口、陽性件数、死者数はWorldometer のものを、ワクチン接種回数などは Github のデータを利用している。Worldometer や Github で扱っていない国地域の統計は Google のデータを用いる。北キプロスの陽性件数と死者数は、政府の発表するデータを用いる(https://saglik.gov.ct.tr/COVID-19-GENEL-DURUM)。面積、GDP、地図、その他の情報はウィキペディアと外務省(https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/index.html)を利用している。それ以外のもの、例えばニュースや論文に関しては出典を本文に記す。数値はアメリカ中部時間の8月15日22時時点で得られた最新の値を利用している。それ以降に修正あるいは追加されたデータは含めない。従って、他の新型コロナ統計サイトの数値とは異なることもある。修正あるいは追加されたデータは過去の号の統計にも反映させているので、今号の統計とは異なるものもある。データの違いが大きくなる修正は本文で言及している。テーマ地図は mapchart.net のサービスを利用して作成している。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?