COVID-19 Quarterly Report. Week 36 (9/3-9)

22年9月9日時点での世界および日本の感染状況についてデータ処理をしていたら、日本政府は10月を目処に入国者数の上限を撤廃するとなど規制緩和のニュースがあった。9月9日の時点でヨーロッパを中心に世界58国で新型コロナの規制が解除され、ワクチン接種証明も入国前の陰性証明がなくても入国できるようになっている。そこで、各国の入国規制の状況と規制解除をした国での感染状況をA章で報告し、規制緩和に意味があるのか考察をする。

世界全体では感染者数は減少しているが、今週新型コロナ感染者が急増した国領土がアフリカとオセアニアで多くなった。詳細をB章で報告する。また、久しぶりにWHOがサル痘の感染状況を報告した。今回はそれを、Worldometer 風にまとめてみたものをE章で紹介する

A. 規制解除のデータ解析的考察

日本は6月から入国者数の上限を引き上げ、同時に空港検疫も簡略化した。しかし、観光目的の入国者数はあまり増加しておらず(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220823/k10013784521000.html)、政府はその原因として、入国者数の上限、ビザの取得、添乗員付きツアーしか認めないことなどをあげ、それらを撤廃する考えである( https://news.yahoo.co.jp/articles/4d41e1f940a340daf30824003d637468ed336b28)らしい。

A1. 規制の現状

産経は「先進7カ国(G7)で入国者数の上限を現在設けているのは日本だけ」と書いているが、確かに、入国者の上限に関する情報は見当たらなかった。しかし、アメリカとカナダは、ワクチン未完了の非居住外国人の入国を認めていない。一方、イギリス、イタリア、フランスはすべての規制を撤廃した、つまり、上限がないだけでなく、入国時にワクチン接種証明や入国前の陰性証明も不要である。ドイツも規制を撤廃したが、指定国からの入国を認めていない。現在の死帝国は中国だけである。

日本はアメリカやカナダのようにワクチン未接種の非居住外国人の入国を拒否することはない。終発前の陰性証明があれば、入国時検査や3~5日間の待機があるものの入国は可能である。また、ドイツのような指定国からの入国を拒否することもしない。しかし、日本は特段の事情がなければ非居住外国人の入国を拒否している。観光による入国者数が少ないのは、この条件の方が入国者数の上限よりも大きいなファクターを占めると思われる。

A2. 世界の入国可否状況

世界の入国可否は大きく7つに分かれる。

1。退去勧告

2。不可

3。ワクチン未接種者または未完了者入国不可

4。指定国からの入国不可

5。特段の事情のない者の入国不可

6。陰性証明があれば入国可能

7。規制なし

ここでの入国可否はすべて18歳以上の非居住外国人に対してのものである。その国の国民や居住外国人はワクチン接種の有無に関わらず入国可能だし、18歳未満や健康上の理由でワクチン接種のできない者には別の対応があるからである。

下の地図は各国の入国可否状況を表している。9月7日付けの日本橋夢屋の海外渡航情報(https://www.tokutenryoko.com/news/passage/6755など)をもとに作成した。入国規制は予告なしに変わることがあるので、詳細は各国の担当部署、日本大使館や外務省などを参照されたい。

退去勧告は戦争やテロで国が混乱に陥っており、入国した場合の生命が保障されないところで、新型コロナとは関係ない。日本政府は現在、ロシア、ウクライナ、ベラルーシ、アフガニスタン、シリア、イエメン、リビア、チャド、南スーダン、中央アフリカ、ソマリア、ニジェール、マリに退去勧告を出している。これらの国に入国ができるかどうかは不明であるが、ニジェールとマリはワクチン完了者はもとよりワクチン未完了でも72時間以内に陰性証明があれば入国可能であり、待機は特に課されていない。

現状で一番厳しいのが不可で、非居住外国人が入国するには、外交や特殊技能を持つなど政府の承認が必要である、現在はマーシャル諸島、ソロモン諸島、ナウル、キリバス、トンガ、クック諸島、ニウエの7国領土で実施されている。ワクチンを完了していても入国不可である。入国に際してはワクチン接種証明、入国前の陰性証明、あるいはその両方が必要で、さらに入国時検査で陰性であることとと数日間の待機が必要である。ナウルとキリバスは承認さえ得られれば陰性証明がなくても入国可能である。キリバスとクック諸島は承認さえ得られれば待機が不要である。日本は条件が多少緩いもののこれらの国と同じである

ワクチン未接種あるいは未完了者に対してのみ入国拒否をしているところは、アメリカやカナダなど26国ある。これらの国ではワクチン完了者の入国は認められているが、入国時に48~72時間以内の陰性証明の提出や数日間の指定場所での待機が必要なところもある。

指定国からの入国を拒否している国は、ドイツ、オランダ、赤道ギニアの3国である。どこが指定国になっているかは各国の日本大使館などで確認されたい。ドイツとオランダは指定国以外からの入国はワクチン接種証明も陰性証明も不要である。赤道ギニアでは、ワクチン未完了者でも入国48時間以内の陰性証明があれば入国可能であるが、完了者ともども3日間の待機が課せられる。検査は多くがPCRであるが、抗体検査や結果が早くわかる迅速検査を実施しているところもある。

陰性証明があればワクチン未完了でも入国可能というところは世界に93国ある。いくつかの国では、接種完了していても陰性証明が必要なところもある。陰性証明の代わりにビザの取得、事前のオンライン登録、健康保険の購入、あるいは入国後の検査や指定場所での待機を要請するところもある。

新型コロナに対する規制を完全に解除した国も世界に58国ある。このうち39国がヨーロッパである。入国に際して、ワクチン接種証明も陰性証明もいらない。世界で最も早く規制解除したのは、、エルサルバドルで昨年11月17日から実施している。21年中に解除したのはここだけである。ついで、メキシコが22年1月1日から規制解除した。22年5月は18国が規制解除をした。

北朝鮮、スリランカ、エリトリアと一部の海外領土の入国可否は不明だった。また、海外領土のついては不明のところが多かった。海外領土は本国に準ずるところが多いので、本国と同じであると考えられるが、タヒチ(仏領ポリネシア)では、未接種者でも入国48時間以内のPCR検査証明があれば入国できるが、本国のフランスでは検査証明は必要ない、と違うところもある。

A3. 規制解除をすると感染拡大する

下のグラフは規制解除を実施した頃の新規陽性数の傾向である。

規制解除は58国中38国(66%)で陽性数が減少中のタイミングで実施した。14国(24%)は下げ止まりの状態の時に実施し、バチカンとベナンの2国は新規陽性数がほぼ0の時に実施した。下げ止まりの国々では規制解除の実施を決定した時はまだ減少中だったと考えられる。また、エルサルバドルとメキシコ、アイスランド、キューバの4国は新規陽性者数が増加中のタイミングで規制解除が実施したが、実施の決定をした頃は陽性数は減少中あるいは下げ止まりの状態だったと考えられる。したがって、各国とも新規陽性数が大幅に減少し、これ以上は増えることはまずないと判断して、規制解除を実施したと考えられる。

規制解除を実施した時期は22年5月が18国で最も多い。特に5月1日だけで9国が実施した。4月はちょうどオミクロン株による感染が一段落した頃だった。多くに人は、この後さらなる感染の波がやってくるなど思ってもいなかったことだろう。

下のグラフは規制解除した国での解除後の感染状況を示している。

陽性数減少中の時に規制解除をした38国中、8国(21%)で解除直後に陽性数が増加に転じ、25国(66%)で解除直後も減少が続いたが、数週間後に陽性数が増加に転じた。規制解除後も減少し続けている国はイタリア、フランスなど5国(21%)しかない。

下げ止まりの時に規制解除をした14国中、13国(93%)で解除直後に陽性数が増加に転じ、1国(7%)で解除直後も減少が続いたが、数週間後に陽性数が増加に転じた。

メキシコとエルサルバドルでは規制解除実施直後オミクロン株による感染が始まった。ベナンも規制解除後陽性数が0でない時が増えた。

このことから、規制解除を実施すれば陽性数が増加する傾向があると言える。減少をキープしたところは、初期型オミクロン株特有の大きな減少の流れが続いただけで、おそらくは派生株がじわじわ伸びていったと考えられ、初期型の減少がひと段落した途端に派生株の増加が表面化したものと思われる。

また、6~7月に規制を解除した12国中10国で解除した週から3週間以内に増加に転じた。5月に解除した18国中8国で解除後3週間以内に増加に転じ、10国で4~7週で増加に転じた。4月以前に解除した23国では18国で解除後8~13週で増加に転じた。したがって、解除した国では、7月頃に陽性数が増加している。これは、ちょうど世界でBA.5型の流行があった時期と重なる。

下のグラフ行列は5月から6月に規制解除した28国地域における、解除前と解除後の新規陽性数の推移である。各グラフで背景が緑色の部分が規制解除後である。左から右、上から下へ行くにつれ、規制解除時期が新しくなる。

規制解除後に発生した波は高いところもあればそうでないところもある。背景が白い部分の波はオミクロン株の波である。したがって、規制解除後の波の高さが低いからと言って、決して小さな波ではない。よく見ると、その波のピークが7月末から8月初旬にかけてのものが多い。現在は波が減衰中である。いくつかは、減少のペースが落ちて、下げ止まりの状態になっている。

規制解除後に高い波が発生した国はコソボ、アルバニア、ギリシャ、モルドバ、セルビア、リトアニア、サンマリノ、キプロス+北キプロスで、バルカン半島とその近くの国が多い。

アルメニアは今波が起こり始めている。ベトナムは波が起こっていないように見えるが、実はちょっとした波が発生しており、2週ほど前にピークを迎えた。南アフリカとポルトガルは規制解除後に特に波が起こっていないが、両国とも規制解除の少し前に、オミクロン株が原因ではないと考えられる結構大きな波が発生している。ポルトガルではその波の減衰の勢いが衰え、下げ止まり状態である。南アフリカは、下げ止まりも終わって、再び増加中である。

これら規制解除をした国で規制解除後に発生した波は、世界で発生した波がそのままやってきたと推測される。規制解除をしたので多くの陽性患者が入国し、何の対策もしないので感染が拡大したと考えられる。世界には規制を敷いているところも多数あることから、ほとんどの入国者はワクチン完了証明と陰性証明を持っていると考えられる。いつも指摘しているように、大多数が自分が感染しているとは思っていない。したがって、規制解除をすれば、その国の新規陽性者数は、世界の感染状況と同じように、増えたり減ったりする。増え具合は、その国の民度によるという感じだろうか。

世界の陽性数は5月第2週から増加している。ちょうど、12国が規制解除した1週間後である。規制解除のおかげで、他国から多数の陽性患者が訪れ、感染が拡大したとも考えれれる。

A4. ランキング的なもの

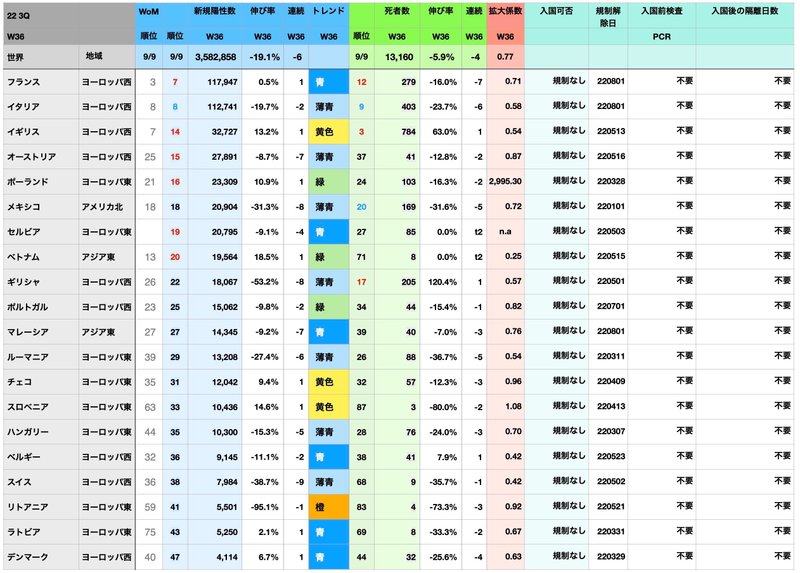

次の表は入国規制が撤廃された国の36週の新規陽性数のランキングである。

表は Worldometer 順位、陽性数順位、36週陽性数、前週比伸び率、連続増減、トレンド、死者数順位、36週死者数、前週比伸び率、連続増減、拡大係数、入国可否、規制解除日、入国前検査(時間)、入国後の隔離日数である。

次の表はワクチン未接種未完了でも入国できる国の36週の新規陽性数のランキングである。

次の表は特定の非居住外国人が入国できない国の36週の新規陽性数のランキングである。入国可否の( )が入国拒否の条件である。

次の表は退去韓国の出ている国の36週の新規陽性数のランキングである。

次の表は入国可否の条件が不明な国の36週の新規陽性数のランキングである。

退去韓国の出ている国も含め、特定の外国人に対し入国を許可しない国では、トレンドレベル赤、橙、黄、茶が53国中16国(30%)あったのに対し、規制なしでは58国中11国(19%)で赤レベルはなく、未接種者でも入国できる国では91国中23国(25%)だった。

明らかに、入国規制が厳しいほど、トレンドレベルの高い国(感染者が増加している国)が多い。が、トレンドレベルが低くなったから規制を緩くしたわけで、規制を無くしたから、トレンドレベルが下がったというわけではない。

A5. まとめ:規制解除して、流行り出したら予防すれば良い

規制解除をしても、感染が急増する。厳しい規制を敷いていても、日本やオセアニアのように感染が急増するところもある。両者に共通する点は陰性の感染者である。規制解除をすれば検査結果に関わらず感染者が入国する。規制を敷いているところでは、陽性患者の入国はほぼできないが、陰性の感染者の入国は容易い。したがって、感染拡大を左右する最も大きなファクターは、陰性の感染者の数である。

検査をすれば、陰性の感染者も増えるので、検査を死因の特定など限られた場合にのみ行うのが、陰性の感染者を減らすには効果的である。検査をしなければ、自分が感染しているかどうかわからないという人もいるが、症状がなければそれで良いではないか。他人に感染させるかもしれないと思ったら、マスクをする、集近閉を避けるなどの予防をすれば良い。

特に最近はワクチンの普及も相まって、自分は感染しない、感染しても症状は軽いと誤解している者が多く、予防が疎かになっている。ワクチンもやめれば、少しは謙虚になって、予防をするようになるのではないか。普段は何もしなくて良いが、世界のどこかで流行り出したら、予防をすれば良いのではないか。下のグラフは日本の空港検疫での陽性数(灰色)と世界の陽性数(青)の時系列グラフである。

空港検疫での陽性数が増えると1~2週間後に世界の陽性数が増えるというぱ=ターンが繰り返されている。途中に空港検疫での陽性数が大きく減らすところがあるが、この時に空港検査数数が大きく減少した。それ以降は、空港職員が危ないなと思った入国者を対象に検査をしているからである。数は減ったが、空港検疫での陽性数が増えている間は世界の陽性数も増え続けるという関係は持続している。インフルエンザなどと違い季節的なものはないので。新型コロナの流行の予測は立てにくいが、世界の陽性数と連動しているかいはの陽性数をモニターすれば、流行の予想を立てられるのではないだろうか。

B. アフリカの中央部西部で感染拡大

QRは最近の傾向と近い将来の予測に、直近数週間の陽性数の増減と伸び率の増減を使った確率モデルを用いている。その結果をトレンドとして、茶、赤、橙、黄、緑、青、薄青、白の8つのレベルに分類している。赤が最も感染拡大の可能性が高く、この順に拡大の可能性が低くなる。茶は今週突然に急増したところで、拡大する確率は50%ほどである。

下の地図は最新のトレンドである。凡例の( )内が各レベルに属する国地域の数である。

アジアでは先週茶色レベルの急増をしたミャンマーが赤レベルになった。サウジアラビア、バングラデシュも赤レベルになった。台湾は赤レベルが続いた。アジアの東側は、オセアニアも含め一段落したが、西側で増加傾向である。

アフリカでは引き続きマリが赤レベルである。サントメプリンシペが新たに赤レベルになった。アンゴラとギニアでは茶色レベルの急増、南アフリカ、ボツワナ、タンザニア、レソト、エリトリア、ガボンで黄色レベルの急増となった。アフリカ西部、ギニア湾、南部で拡大傾向が見られる。

アメリカ南北カリブ海では、オランダ領カリブ海で茶色レベルの急増、ドミニカ共和、ケイマン諸島、セントルシアで黄色レベルの急増があった。

ヨーロッパではウクライナが赤レベルになった。チャネル諸島で茶色レベルの急増、イギリス。オランダ、アイルランド、アンドラ、チェコで黄色レベルの急増があった。イギリスでの急増はエリザベス女王の逝去に伴うものと考えられる。

C. 日本は新規陽性数7週連続世界1位

22年36週の世界の新規陽性数は 358万2858人だった。新規陽性者数が400万人を切ったのは22年24週(6/11-17)以来12週間ぶりである。前週比で19%以上減少し、これで6週連続の減少となった。人口100万人あたりの陽性数は64.3人だった。36週の死者数は1万3160人だった。前週比で5.9%減少し、4週連続の減少となった。人口100万人あたりの死者数は0.24人だった。下のグラフは22年の世界の感染図である。

C1. 数では日本、率では韓国

36週は66国領土で陽性数が先週より増加した。35週に比べ10国領土多くなった。アンゴラで5週間ぶり、レソトとギニアで4週間ぶりの新規陽性が確認された。この3国を含め11国領土で伸び率無限大だった。無限大以外で伸び率が最も高かったのはケイマン諸島の3500%増だった。一方、134国で陽性数が減少した、トルコなど17国領土で陽性数が0になった。トルコはここ数週間新規陽性数が0であるが、ちゃっかりと修正をしているので連続0ではない。トルクメニスタン、ピトケアン、トケラウは今までの陽性数が0をであり、西サハラは2年以上、セントヘレナは1年以上陽性者が出ていない。バチカン、フェロー諸島、エジプト、グリーンランド、ニカラグアでは3ヶ月以上新規陽性数0が続いている。

22年3期の陽性数は5846万9195人になった。このぺーすなら3期の陽性数は再来週には2期の陽性数を超えると思われる。最終的に3期の陽性数は7000万人ほどになると予想される。今までの累計累計陽性数は6億1304万6437人となった。世界でこれまでに7.7%が新型コロナに感染したことになる。

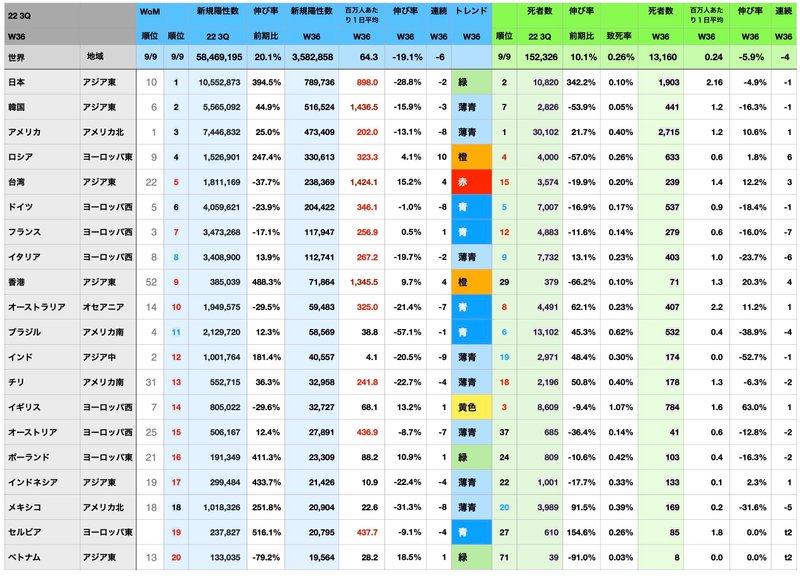

次の表は36週の陽性数が多い国領土のランキングである。国名、地域、Worldometer の累計陽性数順位、今週の陽性数順位(赤字は順位上昇、青字は下降)、今期の陽性数、今期の陽性数ペースの前期からの伸び率(マイナスは減少)、今週の陽性数、今週の人口100万人あたりの1日平均の陽性件数、今週の陽性数の前週比伸び率(マイナスは減少)、連続陽性数増減週数(マイナスは減少週数、 tXX は陽性数同数の週数、zXXは陽性数0の週数、zzz等は2年以上陽性数0)、トレンド(色訳はB章の地図と同じ)、今週の死者数順位、今期の死者数、今期の死者数ペースの前期からの伸び率(マイナスは減少)、致死率、今週の死者数、今週の人口100万人あたりの1日平均の死者数、今週の死者数の前週比伸び率(マイナスは減少)、連続死者数増減週数(マイナスは減少週数、 tXX はXX週間死者数同数、zXXはXX週間死者数0、zzz等は2年以上死者数0)である。

今回から毎週の順位を載せる。3期の順位は10月に入って3期のまとめをするときに計算したいと思う。

1位の日本は先週よりも28.8%減少させ78万9736人の新規陽性の確認があったが、7週連続で1位をキープした。この連続1位の長さは、今年になって、アメリカの8週連続1位に次ぐ長さである。フランス、イギリス、ポーランドは今週陽性数を増加させた。

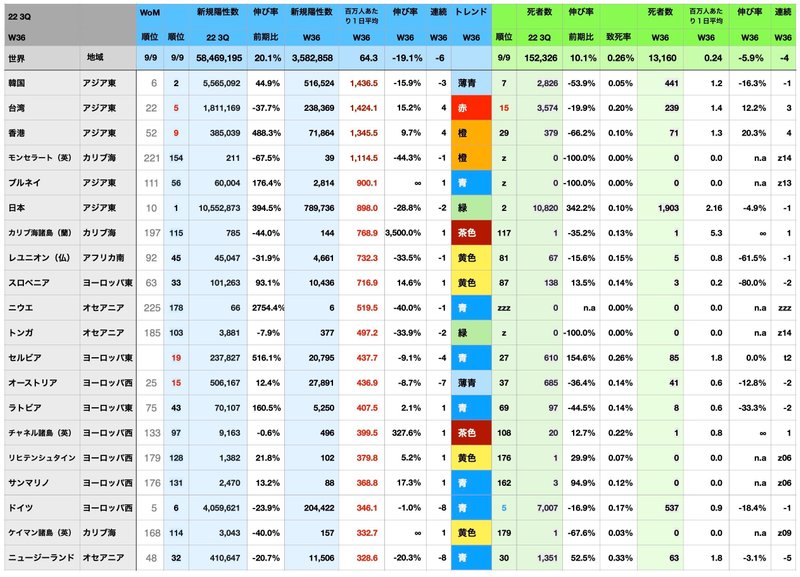

次の表は最新の人口100万人あたりの1日平均の新規陽性数が多い国地域の20位までのランキングである。

先週1位のマーシャル諸島は今週の新規陽性数がわずかに9人で大幅に順位を下げた。変わって韓国が再び1位になった。2位台湾、3位は香港、4位はモンセラートである。この4国で人口100万人あたりの1日平均の陽性数が1000人を超えている。また、100人以上1000人未満のところは59国領土で先週より18少なくなった。

C2. 死者数はアメリカ、死者率はアイスランド。

36週は54国領土で死者数が増加した。35週よりも21国領土多くなった。蘭領カリブ海で17週間ぶりに、アイスランドでも8週間ぶりに死者が出た。蘭領カリブ海とアイスランドを含めて22国地域で伸び率が無限大となった。伸び率が無限大でないところの最高はアゼルバイジャンの340%増だった。アンギラなど10国領土では死者数は先週と同じだった。一方、75国で死者数が減少した。グアドルーぺなど19国で死者数が0になった。グアドルーぺは先週も死者数が0だったが、先週の死者数が8人と修正された。

累計死者数が0のところはバチカンなど8国地域、西サハラは2年以上、ウォリスフツナとブルンジは1年以上死者数0を続けている。このほかにジブチなど43国地域で3期の死者数0を続けている。

22年3期の死者数は15万2326人となった。このペースでいけば再来週にも2期の死者数を上回ると予想される。3期の致死率は0.26%だった。22年の死者数は103万4419人、累計の死者数は651万4795人で、累計の致死率は1.06%だった。

次の表は22年36週の死者数が多い国領土のランキングである。

先週1位のアメリカでは先週より10%ほど増加し死者数が2715人となった。死者数1位の座を40週連続とした。2位の日本は先週の予想通り4.9%減の1903人となった。しかし、日本が死者数一位になるかもしれない、という予想は外れた。アメリカでは陽性数も死者数もなかなか思うように減らない。今週はテキサス州知事がメキシコからの不法移民をワシントンのハリス副大統領邸の前に送るというニュース(https://www.asahi.com/articles/ASQ9J43WKQ9JUHBI00C.html)があったが、不法移民は当然のことながら、入国検疫を受けないので、陰性陽性に関わらず感染者が入国する可能性は高い。アメリカの死者数がなかなか減らないのは不法移民のせいかもしれない。

次の表は22年最新の人口100万人あたりの1日平均の死者数のランキングである。

今週最も多かったのがアイスランドの14.0人だった。8週間ぶりに34人の死者が出たのだが、もしかしたら、過去8週間の合計死者数かもしれない。先週一位のアンギラは9.3人で先週と同じだったが2位になった。イギイスが63%の大幅増で3位になった。ロシアも4位に順位を上げた。

C3. 治療者数はアメリカ、治療者率はケイマン諸島とコスタリカ

22年36週時点で世界で少なくとも1428万7911人が新型コロナの治療を受けている。前週比で10.0%の減少だった。治療者数を発表していない国も多いので、実際の治療を受けている者の数はこれより多い。次のグラフは世界の22年の治療中の者の数と新規陽性数の推移である。

60国領土で治療者数が増加した。先週より2国領土多くなった。最も伸び率が多かったのはブルネイの614%増だった。ギアナ、サンマルタン、チャドは治療者数が1年以上増え続けている。ケイマン諸島とスリナムでは9カ月、サモアでは半年、ポーランド、モルジブ、ジャマイカで5カ月以上治療者数が増え続けている。陽性者数はせいぜい10週程度しか増加が続かないので、これらの国では、新規陽性者数が減っている時でも治療者数が増えている。正しく数えているとすれば、一度感染したらなかなか治らないことを表している。ただし症状は不明である。

また、グリーンランドなど34国領土で先週と治療者数が同じであった。グリーンランドは25週連続、ニカラグアは22週連続、エジプトは21週連続で治療者数が変わらない。正しく数えているとすれば、治療の効果が全くないということになる。治療者数の公表を中止してた国領土のうち、フォークランド諸島、スーダン、トルコで再び発表するようになった。これで、治療者数を数えるのをやめている国はタンザニアなど14国となった。

一方、117国領土で治療者数が減少した。マカオとガンビアで治療者数が0になった。トルクメニスタン、ピトケアン、トケラウ、バチカン、西サハラでは22年3期に治療中のものはいなかった、

下の表は今週の治療者数の多い国領土のランキングである。リストは国名、地域、今週の治療者数、その人口100万人あたりの1日平均、その前週比伸び率、連続増減週数、長期治療中の者の数、その治療者数に対する割合、今週の重症者数、その前週比伸び率、連続週数増減、今期の回復者数、その前期比伸び率、今週の回復者数、その人口100万に当たりの1日平均、その前週比の伸び率、連続週数増減で構成されている。

先週一位のアメリカは先週より9.1%減少させたが、それでも294万0144人が現在治療中で世界1位をキープした。二位韓国は前週比18.2%減、三位日本は前週比23.9%減と減少率を下げた。ポーランド、ロシア、台湾で増加が続いている。

下の表は32週の人口100万人あたりの治療者数の多い国地域のランキングである。

最も多いケイマン諸島では、先週より0.7%増やして、人口100万人あたり毎日32万0901人の治療者がいる。つまり、人口の30%が治療中である。10万人以上の陽性者数がある国地域ではコスタリカが韓国を上回った。

C4. 長期治療者数はベトナム

少なくとも2カ月以上治療を続けている人は世界46カ国に229万7362人いる。治療者数の報告を再開したスーダンが新たに加わった。また、数を数えるのをやめた、マン島、マヨット、ホンジュラス。マルティニク、グアドループにも合計で70万人ほどの長期感染者がいた。下の表は32週の人口100万人あたりの長期治療者数の多い国地域のランキングである。

長期治療者数が最も多いのがベトナムの98万0373人である。現在の治療者の88%が2ヶ月以上治療を続けているがいまだに治っていない。

C5. 重症者数はブラジル、正しく数えている重症者数はアメリカ

36週の世界の重症者数は4万1938人で、先週よりも1.6%減少した。4週連続の減少である。次のグラフは22年の重症者数の推移である。

下の表は32週の重症者数の多い国領土のランキングである。

重症者数が最も多いのはブラジルであるが、2年間重症者数が変化していない。メキシコ、ロシア、タイ、トルコ、フランス、エクアドル、インドなども3ヶ月以上重症者数の数字が同じままである。重症者数をきちんと数えていないか、重症者が治るか亡くなるかして減少すると同時に同じ数だけ重症者が増えるるのか、重症者の面子が全く変わらない(ずっと治らない)かのいずれかである。そこで、10週以上重症者数の変わらない国領土は重症者数を正しく数えていないとみなして、重症者数を正しく数えていると思われる国領土で最も重症者数の多いのがアメリカで、ついで、ポーランド、ドイツ、バングラデシュ、フィリピン、イランの順になっている。日本は8位であった。

C6. 回復者数は日本、回復者率はマーシャル諸島と韓国

36週の世界の回復者数は513万7282人で、先週よりも13.1%減少した。新規陽性者数が減少したので、回復者数も減少したと考えられる。人口100万人あたりの回復者数は92.2人だった。下のグラフは世界の22年の新規陽性数と回復者数の時系列グラフである。

22年3期は5996万8112人が回復した。同期の新規陽性数は5846万9195人なので、回復率は103%である。今までの累計の回復者は、5億9233万8130人で、今までの全ての感染者のうち96.6%が回復したことになる。下の表は36週の回復者数の多い国領土のランキングである。

一位は日本で143万1481人が回復した。前週比15.9%減であるが1位をキープした。

下の表は最新の人口100万人あたりの回復者数の多い国領土のランキングである。

最新の人口100万人あたりの回復者数が世界で最も多かったのは、マーシャル諸島の3032.5人だった。先週よりも80%ほど少なくなったが、新規陽性数が9人と非常に少なくなったからである。感染者数も171人にまで下がり、今月中には感染者が0になると予想される。3期の新規陽性数10万人以上の国領土の中では、韓国の2450人がもっと儲かった。

D. 接種状況

22年36週の世界で4059万1071回の接種をおこなった。先週は世界で81国領土でしか接種が行われなかったと書いたのだが、実際はさらに38国で接種があったことがわかった。今回はその更新分を35週ではなく36週分のものとして扱う。来週以降に改めて更新する。今回のランキングで赤字になっているところが実は35週に接種があったところである。更新日のほとんどが8月28日になっている。26日(これは先々週分になる)や29日もあった。また、イギリスとイランを除いて36週の接種はなかった。

デンマークでは過去の接種回数を更新した。これで、7月3日から10週連続である。7月1日の接種回数は、7月3日の時は1322万7221回だったが、8月6日には1321万2746回に、9月3日は1319万5737回と更新のたびに少なくなっている。どういうことであろうか。デンマークの過去の接種回数をそもまま使うと今週の接種回数がマイナスになるので、仕方なく修正した。ハンガリーとカザフスタンは合計の接種回数を公表していないので、接種人数と完了者数から推測したものを載せた。

修正後は前週比で14.6%増加した。36週は116国領土で接種が行われたのだが、すでに述べたように36国領土では34週または35週の接種になるので、実質80国領土で接種がおこなれたことになる。ただし、修正がある可能性も高く、接種をした国の数は増えると思われる。

36週の全接種回数のうちの74%に当たる3015万5012回がブースターだった。ブースターは前週比で12.4%の増加だった。次のグラフは世界の22年のワクチン接種回数(赤)とブースター回数(茶)の推移である。

下のグラフは、大陸別の接種回数とブースター回数である。

36週は70国領土で接種回数が増加した。このうち伸び率無限大が46国領土あった。ただし、36国は先週の増分である。モザンビークで17週間ぶり、シエラレオネで10週間ぶり、ニジェールでは7週間ぶりに接種が再開された。また62国領土で接種回数が減少した。ロシアなど13国領土で接種回数が0になった。

22年3期の総接種回数は5億3756万1614回となった。2期に比べると接種のペースは12%下がった。これまでの総接種回数は約126億3041万回強となった。ワクチン完了者は約49億3158万人で、完了率は62.0%である。3期のブースター回数は3億3581万回強となった。四回目接種も含んでいるので正確ではないが、過完了率は、30.9%である。

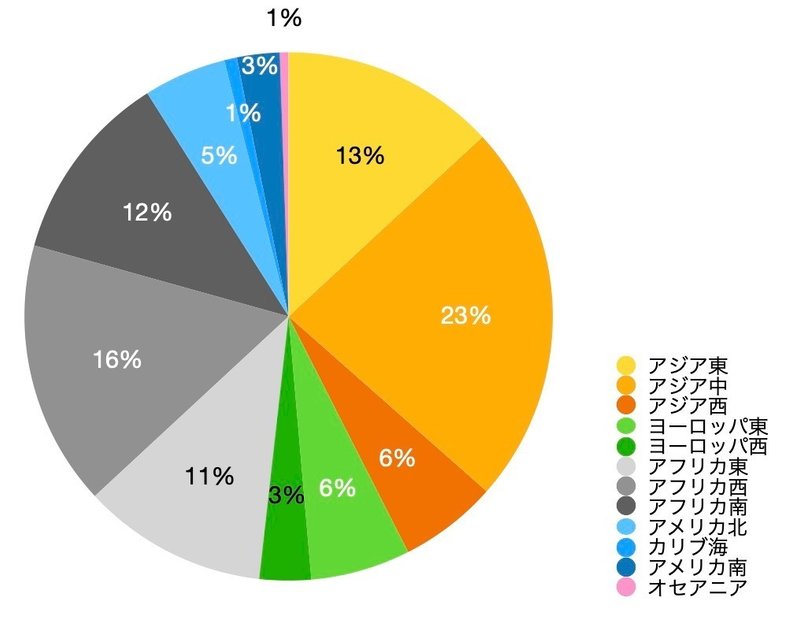

一方、未接種者は約25億9594万人いる。次のグラフは未接種者の分布である。

未接種者の23%はアジア中にいる。アジア中はあれだけワクチン接種をしているのに、未接種が最も多い。アジア中を含むアジア全体に42%、アフリカ全体に39%いる。アジアアフリカが80%以上を占める。

次の表は22年36週のワクチン接種回数のランキングである。

項目は国名、地域、完了率、未接種人数、22年3期の接種回数、その前期比伸び率、今週の接種回数、その人口100万人あたりの1日平均、その前週比伸び率、過完了率、22年3期のブースター回数、その前期比伸び率、今週のブースター回数、その前週比伸び率、拡大係数である。

先週1位のインドは36週に約1801万3573回の接種をした。先週より12.3%増加させ、世界一位を維持した。そのうちの87%に当たる1574万8059回がブースターだった。2位インドネシアでは315万7958回接種した。ただしこれは35週分である。日本は先週よりも47.8%減らして206万回ほどしか接種しなかったが、それでも世界3位である。

次の表は22年34週の人口100万人あたりのワクチン接種回数のランキングである。

シエラレオネが8820.3回で最も多かった。ついで、ネパール、キューバ、香港、ホンジュラスの順だった。シエラレオネとネパールは35週の分なので、36週だけならば、キューバが最も高い。

次のグラフはブースター回数のランキングである。

中国が久しぶりにブースター回数などを更新して、2位に入った。しかしこの数字は過去3週間分なので、平均すると、日本より少ない。

E. サル痘の Worldometer 風

猿痘についての報告が9月9日にあった。今回は、感染状況を Worldometer 風の表にしてみた。

WHOはサル痘の情報を月に二回しか更新しないので、新規と入っても8月23日から9月4日までの合計である。1日平均の増分と前回の更新からの伸び率を追加した。

新たに6国でけなが確認された。ヨーロッパではフランス、アイルランド、チェコ、セルビアを除いて基本減少している。一方、中南米で大幅に感染者が増えている。

F. 日本は規制緩和は良いタイミング

日本の22年36週の新規陽性数は78万9736人で、70万人台になったのは29週(7/16-22)以来7週間ぶりである。先週比28.8%減で2週連続の減少となった。最新の人口100万人あたりの新規陽性数は898.0人と久しぶりに1000人以下になった。

36週の日本の死者数は1903人で、9週ぶりの前週を下回った。前週比で4.9%の減少だった。人口100万人あたりの死者数は2.16人で、世界で7番目に多い。下のグラフは日本の感染図である。

F1. 陽性数:3期だけで1000万人

日本の22年3期の陽性数は1055万2873人と、1000万人を超えた。1000万人以上は日本だけである。このペースで行けば3期の陽性数は1期の3倍以上、2期の5倍以上になると考えられる。累計の陽性数は1988万2393人で、先週の予想は外れたが、37週中には2000万人を超えるだろう。日本国民のおよそ16%が感染したことになる。

日本の22年3期の死者数は1万0820人だった。このペースで行けば、3期の死者数は2期の半分程度になる。3期の致死率は0.10%とさらに上がった。累計の死者数も4万2101人となった。累計の致死率は0.21%である。

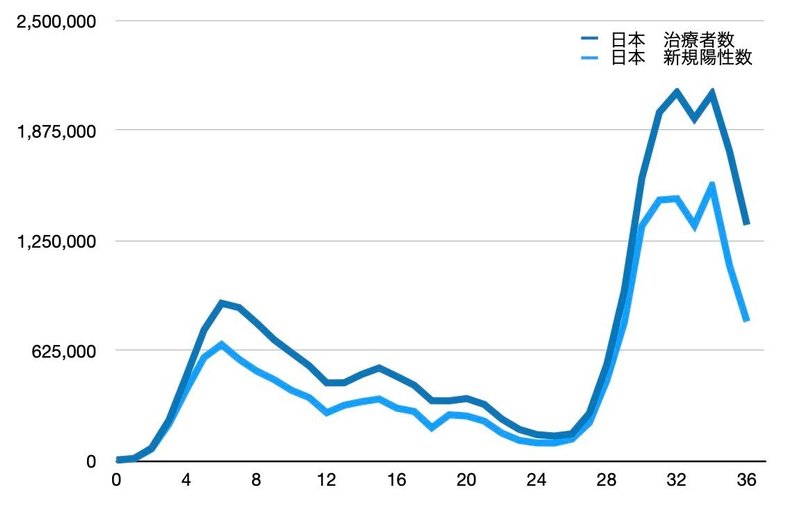

日本で36週に治療中だった者の数は133万8991人で、先週から23.9%減少した。アメリカ、韓国に続いて世界三位の多さである。人口100万人あたりの治療中の者の数は1万0658.2人である。下のグラフは日本の陽性数と治療者数の時系列グラフである。

重症者数は前週から14.5%減少し、461人となった。下のグラフは日本の重症者数と死者数の時系列グラフである。

日本の36週の回復者数は120万7914人だった。前週比で15.6%減少した。人口100万人あたりの1日平均の回復者数は1373.5人である。新規陽性者数よりも50%以上多いので、今後は急速に治療者数が減り、それに伴い新規陽性者数も急速に減少していくと思われる。下のグラフは日本の新規陽性数と回復者者数の時系列グラフである。

F2. 初期型との比較

下のグラフは日本の初期型とBA.5型の新規陽性数(左上)、死者数(左下)、治療者数(右上)、重症者数(右下)の推移に比較である。初期型は21年52週を、BA.5型は22年24週を0週とした。正確には初期型が多数を占める時とBA.5型が多数を占める時の新規陽性数などの比較である。

下のグラフは日本の初期型とBA.5型の致死率の推移を表している。

致死率が急に上がった。これは新規陽性数が急激に減少しているからである。もうしばらくは致死率の上昇が続く。初期型のように致死率が下がった時が、新しい波の発生した時である。

下のグラフは日本の初期型とBA.5型の回復者数の推移を表している。

下のグラフは日本の初期型とBA.5型の接種回数の推移を表している。

BA.5型の方が感染者数が多いが、接種回数が早めに少なくなった。日本の接種はほとんどが四回目である。四回接種してもBA.5型にはあまり効果がないからであろうか。

F3. 空港検疫の陽性数は減少した

36週の空港検疫での陽性数は169人で、前週比5.6%の減少だった。国内の陽性数同様、先週が一時的な増加で、先週の予想通り元の減少ペースに戻ったようである。次のグラフは、日本の空港検疫の陽性数(灰色)と国内の陽性数(青)の推移を表している。

F4. 今のワクチン接種はほとんどが四回目

日本での36週のワクチン接種回数は206万2908回で、前週比47.8%の減少となった。全接種回数の97%にあたる201万0326回のブースターだった。次のグラフは、日本のワクチン接種回数(赤)とブースター数(茶色)の推移である。首相官邸のホームページによれば、36週に252万8187回の四回目の接種をおこなった。Worldometer の数字首相官邸のホームページを使っているので、もしかしたら、三回目の接種だけを載せているのかもしれない。

人口、陽性件数、死者数はWorldometer のものを、ワクチン接種回数などは Github のデータを利用している。Worldometer や Github で扱っていない国地域の統計は Google のデータを用いる。北キプロスの陽性件数と死者数は、政府の発表するデータを用いる(https://saglik.gov.ct.tr/COVID-19-GENEL-DURUM)。面積、GDP、地図、その他の情報はウィキペディアと外務省(https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/index.html)を利用している。それ以外のもの、例えばニュースや論文に関しては出典を本文に記す。ランキングは特に表記のない限りアメリカ中部時間の9月12日22時時点で得られた最新の値を利用して作成し、上位20位までをリストした。それ以降に修正あるいは追加されたデータは含めないので、他の新型コロナ統計サイトの数値とは異なることもある。修正あるいは追加されたデータはも反映させているので、今号の統計とは異なる場合もある。データの違いが大きくなる修正は本文で言及している。テーマ地図は mapchart.net のサービスを利用して作成している。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?