新型コロナクォータリーリポート 12/17 2021年まとめ 死者数編

12/10 号では2021年のワクチン接種状況を報告した。今回は、今年を振り返って、2021年の死者数の状況を報告する。今週はオミクロン株についてもっとあららっな変化が見られたので、まずはそこから報告したいと思う。次の地図は、21年50週(12/11-17)時点での陽性件数が増加中の国減少中の国を表している。

各カテゴリーの後ろに、そのカテゴリーに分類された国の数、今週そのカテゴリーに分類された国の数と今週そのカテゴリーではなくなった国の数を記した。例えば、10週以上増加中の(11、+6、ー2)は、多少の上下は無視して10週以上連続増加中の国が11国あり、今週新たにあるいは再び6国が10週以上連続陽性件数増加中となったが、2国は10週以上続いた陽性件数増加が止まったことを意味する。

注目すべきはアフリカ南で、ボツワナを除いて全てが赤色、つまり、陽性件数が上昇傾向となった。ボツワナは陽性件数は2週連続で増加しているので、減少傾向が止まったことを意味する黄色に塗られているが、増加率が急伸しているので、来週は増加中に分類されると予想される。

アフリカ南だけでなくアフリカ全体でも増えている。ブルキナファソなど3国で陽性件数の増加が止まり(橙)、モーリタニアなど3国で陽性件数が減少傾向(青)となったが、エチオピアやウガンダなど8国で陽性件数の減少が止まり(黄色)、ケニアやコートジボワールなど9国で陽性件数が増加(赤)に転じた。

アフリカだけでなくアジアでもベトナムなど6カ国で陽性件数が増加傾向となり、日本など4国でも減少が止まった。

一方ヨーロッパではドイツやチェコなど地理的にやや中央よりの国で陽性件数の上昇が止まったり、減少傾向となったが、西の方の国では引き続き増加傾向で、フランスやスペインは増加が10週連となった。東は引き続き減少傾向である。

アメリカでは、メキシコとペルーが減少傾向となったが、パナマと仏領ギアナでは増加傾向になり、ベネズエラでも減少が止まった。

A. オミクロン株の増え方の特徴

オミクロン株が世界的に騒がれている。日本の12月24日時点での指定国地域の数も63に増えた。しかし、よく見ると地域的な偏りがある。そこで、21年4期の大陸別の陽性件数、死者数の推移を見ていく。

A1. 21年の死者数の推移

世界の21年50週(12/11−17)の陽性件数は457万1662件であった。49週に比べ7.1%の増加となった。49週は減少したが、また増加傾向となった。50週の陽性件数は8月以来3ヶ月ぶりに45万件を超えた。このままいけば、アジア東を中心とした3期の感染の波のピークを越えることは確実である。後述するがオミクロン株の感染力はデルタ株の少なくとも5倍はあるので、過去最悪のインドを中心とした2期の感染の波のピークを超える可能性も考えられる。

これで21年4期の陽性件数は3887万6243件となった。昨年同期に比べ4%の減少、今年3期のペースと比べ10%の低くなった。また、21年の総陽性件数は1億8900万件を超えた。このペースでいけば21年の陽性件数は最終的に2億件を超えると見込まれる。

A2. アフリカ西でも感染拡大

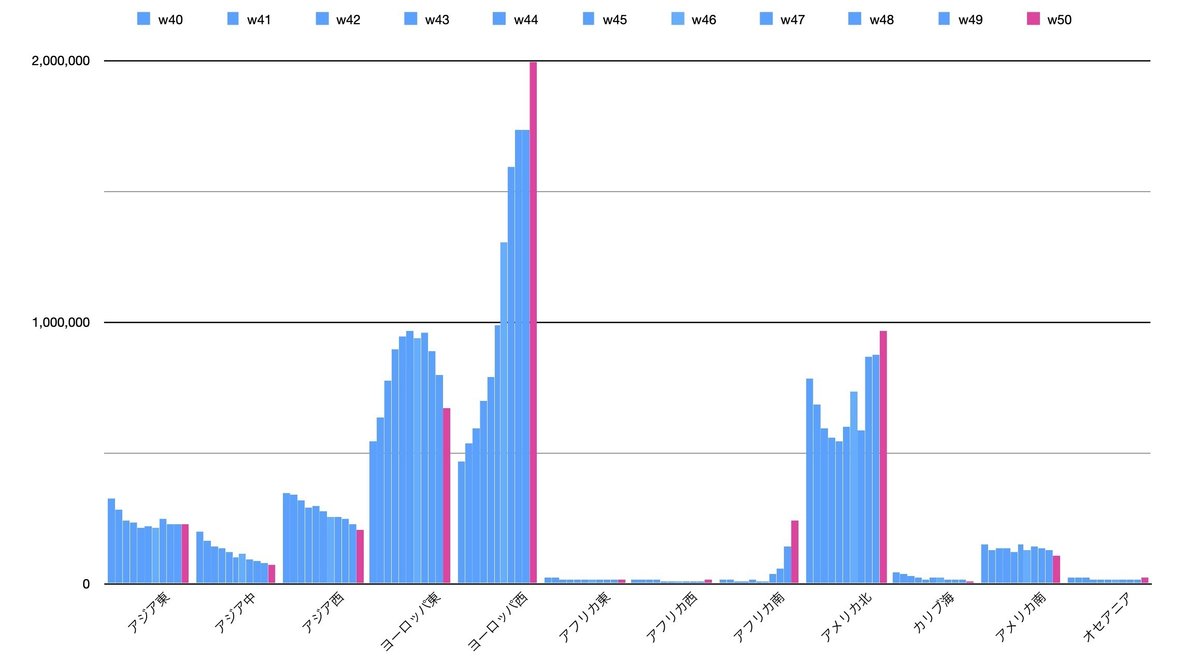

次のグラフは大陸別の4期の陽性件数の推移である。

アフリカ南での陽性件数が引き続き指数関数的に増加している。アフリカ南の50週の陽性件数は23万7008件となり、アジア西、アジア東よりも多くなった。49週よりも67%の増加となった。伸び率は世界最大である。アフリカ南ではセーシェルとモーリシャスを除いて全面的に陽性件数が増加している。南アフリカ、ジンバブエ、コンゴ民主、エスワティニでは21年50週の陽性件数が過去最高を超えた。レソトは過去最高ではないが、7月の波のピークは越えた。南アフリカの50週の陽性件数は16万4060件で世界7位である、ジンバブエは3万5750件世界23位である。

一方、ヨーロッパ西では先週陽性件数が微減したが、今週は再び増加となった。50週の陽性件数は199万件で、過去最悪をさらに更新した。イギリス、フランス、イタリア、スペインでは39%から90%の伸び率で増えている。デンマーク、ノルウェー、スウェーデン、フィンランドも7%から40%の伸び率で増えている。反面、長らく増加が続いていたオーストリアとオランダが3週連続で、ドイツとベルギーが2週連続で陽性件数を減らした。またスイスも2ヶ月ぶりに陽性件数が前週を下回った。感染の中心がドイツ、オーストリアから、フランス、イタリア、スペイン、スウェーデンと北部、西部、南部に移った感じである。

フランス、イタリア、スペインに近い、チュニジア、モロッコ、アルジェリアでも7~27%の増加となった。セネガルからからナイジェリアにかけての大西洋沿岸ではギニアを除いて、10%から700%の大幅増になった。オミクロン株の指定国であるナイジェリアで220%、同じくガーナで110%の伸びを示したが、指定国ではないガンビアで780%、トーゴで102%と大幅に伸びている。アフリカ西全体では62%の伸びとなった。これはアフリカ南に次いで2番目の伸び率である。

アフリカ東は全体としては6%減であるが、スーダン、ソマリア、ウガンダ、ケニア、エチオピアで100%以上の増加が見られた。この中ではケニアはオミクロン株指定国である。

アフリカは指定国以外にもオミクロン株が広まっている可能性が高い。

アメリカ北は先週より10%増えた。アメリカは50週の陽性件数が90万件を越えた。世界で一番多い。これは37週(9/11-17)以来の多さである。このペースでいけば来週は100万件を超えると思われる。アメリカでは感染者の73%がオミクロン株という報道もある。アメリカの今週の増加率は10%であった。カナダは先週に比べ54%の増加で約4万件の陽性件数となった。これは14週(5/8-14)以来の多さである。メキシコは減少傾向に戻ったが、パナマで増加傾向となった。中米では減少傾向である。

カリブ海では、トリニダード・トバゴで10週間続いた陽性件数の増加が止まった。しかし、ジャマイカ、バハマ、バミューダ、英領バージン諸島、タークスカイコス、アンティグアバーブーダ、プエルトリコなどのアメリカに近いところや、アルーバやキュラソーなどベネズエラに近いところで増加しているところもある。カリブ海のフランス海外領土はここのところ2週間に一度しか陽性件数の更新をしていないので、減ったり増えたりを繰り返しているが、平均すると増加傾向である。サンバルテルミーでは21年4期は今まで毎週一桁台の陽性件数を維持していたが、今週は11週間ぶりに2桁台となった。カリブ海ではフランスの海外領土を除いて、全面的に減少している。

アメリカ南はペルーが減少傾向になった。エクアドルで今週は減少となった。ブラジルやチリなど北部や西部で減少傾向であるが、アルゼンチン、ボリビア、パラグアイ増加傾向である。カリブ海沿岸のベネズエラと仏領ギアナでも減少が止まったり増加傾向になったりしている。

ヨーロッパ東はほぼ全体的に減少傾向である。減少率は16~17%であった。

アジア東も陽性件数が先週比で0.3%増えた。韓国とベトナムでの増加が続いている。両国とも47週(11/20-26)に過去最高を記録したが、以降は毎週過去最高を更新している。50週の陽性件数ではアジア東で1番2番、世界でも11位と19位に相当する。ラオスは今週の陽性件数が17%増え、1週間の陽性件数が初めて1万件を越えた。2週続いて減少したので、増加ストップに分類したが、今週は過去2週間の減少を補ってあまりある程度に増加したので、10週間以上増加中に再分類した。増加傾向だった台湾では今週は減少になったが、中国と日本で増加が続いた。日本は10週以上減少中(水色)から減少ストップ(黄色)に分類し直した。報道では、オミクロン株の感染が東京を中心に広がっている様子である。空港で感染したので、空港検査では陰性となって、検疫所で隔離に必要のない者の中に、相当数の感染者がいると思われる。地方では陽性件数0が続いているところもあるが、来週あたりから、増え出す可能性がある。オミクロン株は増える時は一気に増えるからである。

アジア中ではスリランカとバングラデシュで増加中、パキスタンでは減少が止まっているほかは全体的に減少している。アジア西ではイラン、イラク、トルコなどでは減少が続いているが、アラビア半島で減少が止まったり、増加傾向となる国が増えた。50週はアラブ首長国連邦では前週比100%、クウェートやサウジアラビアでは70%と大きく増加している。

オセアニアは陽性件数が先週比で50%増えた。オーストラリアが増加傾向であるが、今週はフィジーでも陽性件数が30%増えた。オーストラリアは伸び率の変化からオミクロン株が広まっている可能性が高い。

A3. 死者数の増え方は陽性件数よりもずっと小さい

21年50週の世界の死者数は4万9114人であった。49週に比べ8%の減少となった。先週死者数が増加したのは、オミクロン株による死者がソロソロ出てくる頃であるからで、今週は更に増えるだろうと書いたが、予想に反して今週は減少となった。これで21年4期の死者数は55万5140人となった。昨年同期に比べ17%の減少、前期と比べ18%の減少である。

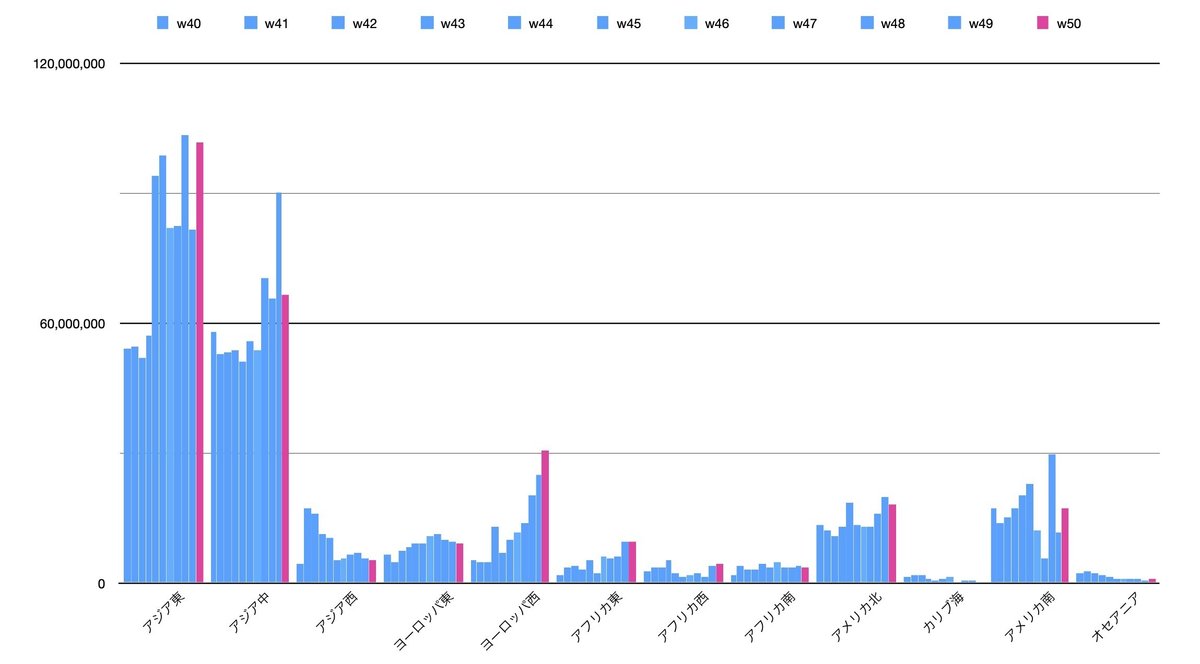

次のグラフは大陸別の4期の死者数の推移である。

このグラフではわかりづらいがアフリカ南で死者数が増えた。伸び率は前週比で17%で世界で一番大きい。アフリカ南で50週の死者数が一番多いのが、南アフリカの217人である。世界では31位である。2位はジンバブエで56人、3位はエスワティニの10人である。残りは10人未満である。伸び率は南アフリカが55%、ジンバブエが273%、エスワティニは先週の死者数が0なので伸び率は無限大である。死者数の増えた国は多いが上の3国以外は先週からせいぜい4、5人増えた程度である。コンゴ民主のようにオミクロン株に指定されながらも死者数が減ったところもある。

アフリカ西ではナイジェリア、ガーナなど8国で死者数が増加したが、モーリタニアなど7国で減少した。26カ国中13国で死者数が0である。

アフリカ東は前週比で17%の大幅減少となった。死者数の増えたところはエチオピアとエリトリアの2人とケニア4人だけである。

ヨーロッパ東は2、3週間前まで陽性件数が増加していたので、ポーランド、チェコ、スロバキアではまだ増加傾向であるが、いち早く減少傾向となったハンガリーのように来年1月までには減少傾向となると思われる。そのほかの国では減少傾向が続いている。21年4期死者数世界2位のロシアでは減少が続いているものの、減少率が今ひとつ低く、なかなか数が減らない。今週は先週に比べ5%減少したが、50週の死者数は7924人で依然として世界2位である。致死率も2.4%と高い。ロシア、ウクライナ、ブルガリア、ルーマニアなど東部ほど致死率が高くなる。

ヨーロッパ西では先週より8%増加して7943人となった。増加率はアフリカ南に次いで2番目に大きい。ヨーロッパ西全体の死者数は、22週(5/29-6/4)以来7ヶ月ぶりでロシアの死者数より多くなった。ヨーロッパ西で死者数の最も置いのがドイツの2675人である。先週に比べ5%増えたが、伸び率は小さくなった。イギリス、オランダ、ベルギー、アイルランドなどで死者数が減少しているが、フランス、スペイン、イタリアでは27%から64%の割合で増加している。

アメリカ北は死者数が1%減少した。アメリカでは2%増えて50週の死者数は9393人となった。もちろん世界1位である。第4期に入って順調に減らしていたがここのところ増えている。アメリカ北で死者数2位、3位のメキシコとカナダは先週増加したが、今週は減少した。全体的には減少傾向である。しかし、減少率は小さくなっている。アメリカ同様に程なく増加に転じると考えられる。

アメリカ南は8%の大幅減少となった。かつては死者数1位になったことのあるブラジルで減少が続き、50週の死者数は914人とアメリカの10分の1(世界12位)まで下がった。しかし、現在陽性件数の増えているアルゼンチンやボリビアでは死者数も増えている。ペルーは陽性件数は減少傾向なのに、死者数は増加傾向である。

カリブ海では2%の増加となった。50週ではトリニダードトバゴが166人と最も奥の死者を出している。次がマルティニクの31人、ジャマイカの23人となっている、他の国地域では死者数は一桁台で、この3国でカリブ海の死者数の84%を占める。

アジア東はでは8%の増加となった。しかし増えているのは韓国(18%増)とベトナム(10%増)だけで、他の国々は死者数は減少している。

アジア中では死者数が先週から57%減った。今週最も死者数を減らしたところであるが、インドで先週大幅に増えた分が通常の数に戻っただけではあるが。インドはひと月に1度くらいの割で、陽性件数や死者数が爆発的に増えることがある。国土も広く人口も多いので、いくつかの地域から、ひと月に一度だけ報告が来て、それを過去に遡って修正したりせず、そのまま今週分として発表しているのではないかと推測する。

アジア西の死者数は9%の減少となった。ヨルダンとレバノンで増加傾向であるほか、イスラエル、パレスチナで増加となった。

オセアニアでは50週にオーストラリア、パプアニューギニア、ニュージーランドで死者があった。全体としては8%の減少となった。

A4. オミクロン株の感染力はデルタ株の6倍強い

下のグラフ行列は、アフリカでオミクロン株の指定を受けた国の感染図である。

タンザニアは32週(8/7-13)に陽性件数と死者数を更新したが、その数字は過去1年分をまとめて発表したものなので、隔週にどれだけの陽性件数死者数があったのかかが不明なので除いてある。

どの国も陽性件数のグラフの右端が、ほぼ垂直に急角度で跳ね上がっている。しかし、マダガスカルやレユニオンなどの島国では増加が緩やかになっている。陸地の国境を持つ国では別の変異株の流入が起こりやすいので、マダガスカルでの増え方が本来のオミクロン株の増え方で、アフリカ大陸ではオミクロン株と何か別の株が合わさって、この急激な増加になっている可能性がある。

現在のアフリカ南各国での平均増加率はLQ~UQ値で178~378%となっている、中央値は209%である。陽性件数が毎週3倍に増えている計算である。これが1ヶ月続けば3の4乗よりちょっと大きくなるので、大体100倍になる。平均増加率の最も高いのはジンバブエで419%である。7月のアジアでの感染爆発では各国の陽性件数の平均増加率は30~60%であった。この時台湾では平均増加率が191%で、他のアジア東の国と比べて異様に大きく、国外から大量に持ち込まれた可能性を指摘した。オミクロン株はこの時の台湾よりも感染力が強い。7月のアジアでの感染爆発はデルタ株ということらしいが、そうだとすると、オミクロン株の感染力はデルタ株の6倍程度と推測される。アフリカの国々では最初の感染爆発なので、初期の頃のように、医療従自者が押し寄せる感染者に対応しきれない場面も出てくるかもしれない。

A5. オミクロン株の死者数はまだ増えない

エスワティニ、レソト、南アフリカ、ナミビア、マラウィの5国はオミクロン株による陽性件数急上昇が始まってから4週間以上経ったので、オミクロン株による死者が出てくる頃である。エスワティニはここ1ヶ月死者数が0たったのに、50週は10人も死者が出た。ナミビアも死者が5人と先週の2.5倍になった。マラウィは死者は4人で、過去1ヶ月平均の2倍になった。南アフリカは先週比55%増の217人の死者が出た。レソトの死者数はここ1ヶ月間毎週1人のまま変わらない。確実に増えたと言えるのはエスワティニと南アフリカである。しかし、伸び率は陽性件数に比べれば小さい。他は率は高いが、数は一桁台で多いというほどではない。したがって、オミクロン株の死者はまだあまり出ていないと考えられる。これは、オミクロン株の致死力がそれほど強うくないのではないかと類推される。

アフリカ南の21年4期の致死率は0.7%と世界平均の1.4%を下回った。アフリカの致死率が世界平均を下回るのは初めてのことである。さらに、これはヨーロッパ西に次いで2番目に低い。(グラフ)

南アフリカやジンバブエなどオミクロン指定国で4期の致死率が3期から大幅に改善されている、これは、オミクロン株で陽性件数が急増したが、死者数はそれほど増えていないからである。

ヨーロッパ西の4期の致死率は0.4%と世界で最も低い。ギリシャが1.3%でヨーロッパ西で唯一、致死率1%を超える。他は全て1%未満である。オミクロン株に指定されている国ではフランス、デンマーク、イタリア、アイスランド、スペインでは致死率が0.1ポイントほど下がったが、逆にドイツやギリシャなどでは0.02ポイントから0.40ポイント上がった。陽性件数も増えたが死者数もそれ相応に増えたヨーロッパでは致死率はあまり変わっていない。

アメリカ、カナダ、メキシコは致死率が増えた。特にメキシコの4期の致死率は3期から倍増で7.5%となった。世界で10番目に高い致死率である。また韓国の4期の致死率は0.9%で3期に比べ60%増になった。アフリカではオミクロン株の影響で致死率が下がり、ヨーロッパではそれほど変わらないがアメリカ、メキシコ、韓国では逆のこと、死者数が陽性件数の増えるペースよりも大きいということが起こっている。アメリカや韓国では、オミクロン株ではなく、別の変異株の可能性もある。

A6. 流行地域でワクチン接種が増える

21年50週のワクチン接種回数は2億6628万8113回であった。これで3週間連続で2億6000万回以上の摂取となった。次のグラフは大陸別の4期のワクチン接種回数の推移である。

50週の接種回数が一番多いのはアジア東である。中国では先週より、1億回(18.4%)増えた他、インドネシアで500万回(76%)、韓国で300万回(125%)増やした。アジア中はバングラデシュで2000万回(81%)減らし、全体でも26%減となった。アジア西では、トルコやイスラエルなどブースターをしている国で接種回数が増えたが、その他の国でが減り、全体として4%ほど減少した。

ヨーロッパ東ではロシア、ベラルーシ、アルバニア、モルドバ、コソボでは先週よりも接種回数が増えたが、全体では5%減少した。ヨーロッパ西では、ベルギー、ポルトガル、フィンランド、オランダなどで大幅に接種回数を減らしたが、スペインやイギリス、デンマーク、アイルランド島で大幅に増やし、全体では20%以上接種回数が増えた。

アフリカ東ではウガンダとソマリアで接種回数が0になり、エチオピアでは78%減少したが、中央アフリカやチャドで大幅に増え、全体としては50%の増加となった。アフリカ西ではコンゴ、セネガル、ガーナ、リベリア、ガボンで大幅に接種回数が増加したので、、19国で減少したにもかかわらず、全体として14%の増加となった。アフリカ南ではモザンビーク、ボツワナ、ザンビアで大幅な増加があったが、南アフリカで60%以上減少したため、全体としては8%の減少になった。

アメリカ北ではアメリカが接種回数を20%減らしたので、全体では9%の減少となった。アメリカ南はブラジルとスリナムで20%ほど減少したが、他の国では大きく増やしたので、全体では59%の増加となった。カリブ海ではキューバとキュラソーで接種回数が増えたが、ドミニカ、ジャマイカ、トリニダードトバゴでは大きく減らし、全体では16%減少した。

オセアニアはオーストラリアで接種回数がほぼ倍増し、全体で60%の増加となった。

これで21年4期のワクチン接種回数は23億7769万8397回となった。21年3期のペースと比べ17%の減少である。接種率は56.6%、完了率は46.8%となった。ブースターは、アンドラ、ベラルーシ、ガイアナ、ラトビア、オマーンで新たに開始され、これで74の国地域でブースターが始まったことになる。

大まかに、アフリカなどの陽性件数急増地域あるいは中国などそれに接する国でワクチン接種回数が増えた。逆に、ヨーロッパ東など陽性件数がピークを過ぎたところでは接種回数が減っている。

B. 2021年の死者数のランキング

12月は2021年の新型コロナの感染状況を、20年と比較しながら振り返ってみるの二回目で、今回は死者数の状況をいろいろなランキングで紹介する。

B1. 21年の死者数カーブ

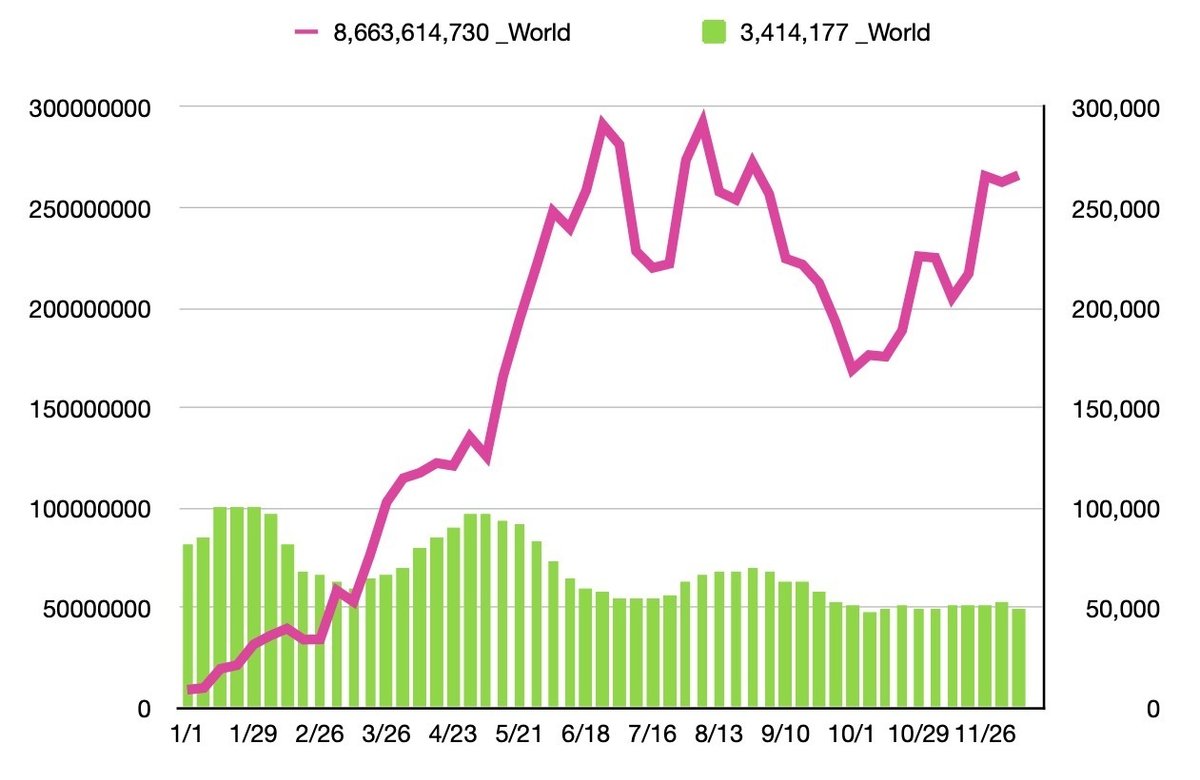

次のグラフは死者数(緑の棒グラフ)と陽性件数(青の折れ線グラフ)の時系列グラフである。

陽性件数の波のピークが4回見られる。1月はアルファ株、4月はデルタ株とミュー株、7月もデルタ株、12月はオミクロン株とヨーロッパ東で流行っていた変異株によって起こったものである。1月はヨーロッパ西とアメリカ北、4月はアジア中と西、アメリカ南、7月はアジア東、オセアニア、カリブ海、そして12月はヨーロッパ東と西、アフリカ南で感染の波が発生したといえる。1年で世界をほぼ1週したことになる。

死者数のグラフを見れば、死者数のピークは陽性件数がピークになってから、1~2週間後に起こっている。また、陽性件数のグラフが上向きになってから3~4週間後に、死者数のグラフが上向きになる。

死者数のグラフの傾きは陽性件数のグラフの傾きよりも緩やかである。また、陽性件数と死者数のグラフが近づくときが、2月末、6月末、10月末と三回あるが、二つのグラフの間がだんだん広がっている。これは陽性件数は増えているが、死者数は減っていること、つまり、致死率は下がっていることを意味している。アルファ株が致死率が高く、デルタ株やミュー株はそれより低い。最近のものは死者数に変動があまりない。実際死者数は21年4期に入ってから、毎週5万人前後で推移している。オミクロン株の影響はまだ出ていないと考えられるので、この死者数はヨーロッパで流行っていた変異株によるものである。死者数があまり増えていないので、この株はアルファ株かデルタ株のちょっと変異したものではないだろうか。

B2. 死者数の多い国少ない国

世界の21年の死者数は12月17日までで341万5027人である。人口100万人あたりの1日平均は1.24人である。今年の死者数は昨年の1.77倍である。現在死者数は毎週5万人前後で推移している。オミクロンにおける死者数はそれほど多くならないと考えられるので、最終的には350万人前後になると思われる。

21年で最も死者数が多かったのはグラフでもわかるように、21年2週目(1/9-15)の10万911人である。1週間の死者数が10万人を超えたのは2~4週目だけである。21年の致死率は1.8%である。20年からは0.5ポイント下がった。20年と21年の大きな違いはワクチンの有無である。したがって、ワクチンを接種したから死者数が増えた。しかし致死率は下がったということができる。

下の表は21年の死者数の多い60の国地域である。 死者数の多い順に並べている。

データは全て12月17日時点のものである。増加状況などから、最終的な21年の順位はあまり変わらないと思われる。表は人口100万人あたりの陽性件数、陽性件数昨年比、死者数順位、死者数、人口100万人あたりの陽性件数、陽性件数昨年比、死者の最も多かった週、その週の死者数、50週の死者数、死者数の連続増減週数、致死率、その20年からの変化、人口100万人あたりの接種回数、完了率を載せている。全ての表は特記がない限り同じ項目を同じ順序で載せている。

一番死者数が多いのはアメリカで45万8421人の死者があった。50週は9393人の死者があったが、現在3週連続で増加傾中なので、21年の死者数は最終的には48万人程度になると予測される。12月17日の時点では21年の死者数は20年の1.24倍になっている。人口100万人あたりの1日平均死者数は3.93人で。世界平均の3倍以上である。1週間の死者数が最も多かったのは2週目の2万6179人であった。50週は9393人で約3分の1まで減少したが、3週連続で増加中である。アメリカの21年の致死率は1.49%で、20年からは0.35ポイント減少した。

2番目はブラジルで、21年は42万2206人の死者があった。アメリカとの差は3万6千人である。アメリカは2期から3期にかけて大幅に死者数を減少させたことがあり、この時はブラジルの方が1週間の死者数が多い時が続いた。アメリカでは3期から4期にかけて、ワクチン接種率が高まったために規制緩和を行ったので、陽性件数ともども死者数の増えた。もしアメリカが規制緩和をしなかった、死者数はブラジルが1位になっていた可能性もある。ブラジルの死者数は昨年の2.16倍である。最も死者数が多かったのは13週目(3/27-4/2)の2万1040人である。50週の死者数は914人で、ピーク時の20分の1以下となった。時々死者数が増えることがあるがピーク時から37週間基本的に減少中である。しかし、ブラジルは致死率が2.92%と世界平均よりも高い。しかも、世界のトレンドとは反対に、致死率は20年から0.34ポイント上がった。ワクチン接種を開始してから死者数も致死率も増えたことになる。

3位はインドの32万6903人である。インドで最も死者数が多かったのは19週目(5/8-14)の3万1869人でブラジルやアメリカよりも死者週は多かった。しかし、インドは3、4期と連続して死者数を大幅に減少させたので、21年全体ではアメリカやブラジルよりも少なくなった。50週の死者数は2030人で、ピーク時の15分の一に下がった。時々死者数が増えることはあるがピーク時から基本的に減少中である。21年の死者数は20年の2.18倍でブラジルとほぼ同じであるが、人口100万人あたりでは0.67人とブラジルの8分の1以下である。インドの致死率は1.34%とアメリカより低い。また20年位比べて0.12ポイント少なくなった。

4位はロシアの23万7549人である。昨年に比べ4.13倍と大きく増えた。死者数がもっとも多かったのは43週目(10/23-29)の8703人である。50週の死者数は7924人で、ピーク時から約10%の減少となった。現在3週連続で減少中である。致死率は3.41%と高く昨年の2倍以上ある。ロシアは21年3期から4期にかけて死者数をじわじわと増やしていった。

5位はメキシコの15万1237人である。メキシコは21年の陽性件数は18位でそれほど多くはない。それゆえ、致死率が6.05%と非常に高くなっている。世界で6番目に高い。ところが、致死率は昨年から4.38ポイント減った。つまり20年のメキシコ致死率は10%を超えていたことになる。本来なら肺炎で亡くなった人で新型コロナに感染していた人が死者として数えられるべきであるが、メキシコでは肺炎でないケースで亡くなった場合でも、例えば、マフィア抗争の犠牲者でも新型コロナに感染していれば、死者数として数えているのではないだろうかという疑問が湧く。

6位はインドネシアで12万1657人である。21年の死者数は昨年の5.45倍となった。インドネシは2期から3期にかけて死者数を大きく増やした。死者数の最も多かった週は30週(7/24-30)の1万1713人である。ここ2週間は減少が止まったが、ピーク以降18週連続で減少していた。50週の死者数は63人でピーク時に比べれば200分の1になった。

7位はペルーの10万1510人である。昨年の死者数は昨年の1.01倍で。ほぼ同じである。昨年の死者は2期から4期の間しか出なかったので、平均では減少したといえる。しかし致死率は8.17%とメキシコより高い。世界4位である。死者数1万人以上に限れば1位になる。また昨年よりは1.45ポイント減らした。50週の死者数は426人でピーク時に比べれば約15分の1にまで下がったが、現在は6週連続で増加中である。

7位のペルーまでが死者数10万人以上である。また、38国地域で死者数が1万人以上である。46位のエクアドル、47位のネパールは死者数が9700人台で、もしかしたら、21年の死者数が1万人を超えるかもしれない。

日本の21年の死者数は1万4918人で、順位では33位になる。人口100万人あたりでは0.34人で平均の4分の1程度度である。21年の死者数は昨年の4.3倍となった。死者数が最も多かったのは20週(5/15-21)で、791人の死者があった。ちょうど第4波のデルタ株の時である。50週の死者数は7人でピーク時の100分の1以下になった。現在13週連続で減少中である。下のグラフは日本の21年の感染図である。

陽性件数は世界と同じような動きではあるが、3期が1期2期に比べ3倍位以上と非常に大きく、また、まだ4期の増加がない。しかし、来週あたりから急増する可能性が高い。死者数は2月、5月、9月にピークがある点は世界と同じだが、5月のピークが2月よりも高い点と11〜12月は減少中であるという点が世界と異なる。陽性件数と死者数ののギャップが大きいので、致死率は減少傾向である。実際、2021年の致死率は1%で、世界平均の約半分である。昨年よりも0.47ポイント減少した。しかし21年4期の致死率は2.4%と高くなった。これは陽性件数の減少が、死者数の減少よりも大きかったからである。

下の表は21年の死者数の少ない20国地域である。

10人未満が8国地域、10人以上100人未満が’31カ国地域ある。21年の死者数が一番少ないのはバヌアツで、16週目(4/17-23)に一人の死者数が出たきりで、その後34週間死者数0である。バヌアツは20年の死者数は0なので、21年の死者数は昨年の無限大倍になる。また、21年の致死率は20%と非常に高くなっているが、これは、21年の陽性件数はたった5件しかなかったからである。

2番目に少ないのは中国の2人である。3番目はブータンの3人である。死者数の少ないところは一般に人口の少ないところが多い。20位まででは、中国、ニュージーランド、タジキスタン、ブルンジ、中央アフリカ以外はいずれも人口が100万人未満である。10万人未満も12カ国ある。

20年の死者が0であったが、21年は0でなかったところもところもバヌアツ、ブータン、アンギラ、ウォリスフツナ、フェロー諸島、セントクリストファーネイビスなど14国地域ある。

下の表は死者数が0の国地域である。

死者数などの列は省略した。陽性数の順番に並べてある。順位のところに z とあるのは20年は死者があったが、21年は死者が0の国地域である。クルーズ船とモンセラートと西サハラの4地域がある。記号のないところは20年からの累計死者数が0のところである。グリーンランドなど12国地域では陽性件数が0ではないが死者数は0であり、トルクメニスタンなど9国地域では養成件数も死者数も0である。死者数が0の苦ところも、トルクメニスタンと北朝鮮を除いて、人口100万人未満である。

死者数の少ない地域は島国が多い。

B3. 人口100万人あたりの死者数多い国少ない国

人口100万人あたりの1日平均の死者数の世界平均は1.24人である。下の表は人口100万人あたりの死者数多い60国である。

上位にはヨーロッパ東がずらりと並ぶ。また、アメリカ南も多い。下のグラフは大陸別の21年の人口100万人あたりの1日平均の死者数である。

ヨーロッパ東では人口100万人あたり1日平均で4.89人、アメリカ南では4.93人と大陸別でも世界で1番2番である。この地域では死者数が思いのほか多いということが言える。ヨーロッパ東では3~4月と10~11月の2回ピークを迎えた国が多い。アメリカ南は4月がピークであるところが多いが7月までそのピークが続いたところが多い。

下の表は人口100万人あたりの死者数の少ない20国である。

一番低いのは中国で0.00人である。こちらはアフリカの国が多い。アフリカ全体では0.33人で実は日本より低い。アフリカ全体の21年の死者数は15万8924人でメキシコよりちょっと多い程度である。20年に比べて2.37倍と増えている。アフリカ3地域の中では南が0.61人とちょっと高いがそれでも世界平均の半分以下である、東と西は0.21人とさらに低くなっている。しかし、アフリカでも1~2月と7~8月の2回ピークを迎えた国が多い。

B4. 昨年比で増えた国減った国

昨年比というのは20年の死者数に対する21年の死者数の割合で、世界平均は1.77である。これは世界の21年の死者数が20年の死者数の1.77倍になったということである。下のグラフは大陸別の死者数の昨年比である。

ヨーロッパ西は0.99倍である。これはヨーロッパ西の21年の死者数が20年の死者数を超えていないということである。実際、21年の死者数は36万9920人で20年の37万1975人よりも2055人少ない。しかし、ヨーロッパ西では50週に8000人近い死者が出ており、かつ、死者数は増加傾向なので、残念ながら、最終的には21年の死者数は20年を上回ることは間違いない。しかし、20年の死者数は3月から12月までの10ヶ月間の累計であることを考えれば、実質は死者数は昨年よりも少ないと考えられる。

ヨーロッパ西以外はどこも昨年より死者数が増えている。一方死者数の昨年比が最も高いのはアジア東の6.44倍である。

下の表は昨年比の高い60国地域である。

60国地域のうち14国地域が無限大になっている。これは昨年の死者数が0であるが、今年は0でなかったためである。昨年比無限大で死者数が一番多いのがカンボジアの3001人である。カンボジアでは、21年9週までは死者数が0であった。10週に初めての死者が出た。最も死者数の多かった週は28週(7/10-16)で197人の死者があった。50週は23人で8分の1程度に下がった。今は9週連続で減少中である。

アジア東、カリブ海、オセアニアの国地域で昨年比無限大が多い。また14カ国中10国が島国である。

昨年比無限大でない国の中で最も数字の大きいのが、モンゴルで2040倍である。昨年の死者数は1人、今年は2040人で2040倍である。次がベトナムの830倍、フィジーの348倍、タイの337倍、台湾の120倍と続く。ここまでが昨年比100倍以上である。アジア東が4国、オセアニアが1国である。今年の7月はアジア東、オセアニア、カリブ海で感染爆発が起こったが、その影響を受けている。この3地域は今年の夏までは陽性件数や死者数が非常に少なかった。しかし7月以降は感染状況が悪化した。ところで、大陸別ではアジア東は6.44倍で、ここにリストした国々よりも少ない。これは中国のせいで、中国は昨年4634人の死者を出したが今年はわずかに2人だけである。これがモンゴルやベトナムの増分を打ち消しているためである。

昨年比で10倍以上となったところは27国地域ある。2倍以上が100国地域もある。逆に昨年よりも増えなかったところは31国しかない。多くはヨーロッパ西である。下の表は死者数の昨年比の少ない20国地域である。

B5. 死者数の傾向

死者数の最も多い週、その週の死者数と50週の死者数で、死者数の傾向を読むことができる。死者数の最も多い週の数値が大きければ、死者数もピークが最近あったことになる。例えば、韓国、トリニダードトバゴ、ノルウェーはこの数字が50になっている。これは、50週、つまり、今週が死者数が最も多いということになり、すなわち、死者数が増えてたことを表す。

死者数の最も多い週の数値が小さい時はピークがずっと昔に発生したことを意味する。しかし、最近死者数の増加がなかったとは言えないので注意が必要である。例えば、アメリカは最も死者数が多かったのは2週め(1/9-15)であるが、その後、一旦大きく減少するも最近、再び死者数が増加している。

また、死者数の最も多い週の死者数と50週の死者数の差が大きければ、死者数は大きく減少中である。例えば、ギリシャ、フィンランドは49である。両国は50週に、それぞれ、7人、36人減少した。7人くらいなら数はそう多くないので、来週(51週)は再び増加する可能性もあるが、フィンランドでは半分以下になったので、来週も同じくらい減るのではないかという期待が持てる。もちろん外れる可能性も高いが。

B6.致死率の高い国低い国

致死率は陽性件数に対する死者数の割合である。12月17日時点では1億8937万6102件の陽性件数に対し341万5027人の死者が出ているので、致死率は1.80%である。下のグラフ大陸ごとの致死率である。

アフリカ、アメリカ南、ヨーロッパ東が世界平均より高い。アメリカ南、ヨーロッパ東は単に死者数が多いので致死率が高くなる。一方アフリカは陽性件数が少ないので致死率が高くなる。アフリカで陽性件数が少ないのは症状のあるものに絞って検査を実施しているからで、ヨーロッパ並みに全員検査をすれば、陽性件数が現在の約7倍に増えるが死者数は変わらないので、致死率は現在の2.3~3.0%から、0.3~0.4%へ下がる。オミクロン株の流行でアフリカでは陽性件数が上がり、アフリカ南の4期の致死率は0.7%まで下がっている。したがって、アフリカは世界で最も新型コロナが致命的にならない場所であといえる。

下の表は致死率の高い60国である。

この表だけ、人口100万人あたりの検査数と陽性率を載せている。陽性率でセルの背景が水色のところは、21年4期の検査数を更新していないところで、正しい陽性率はこの値よりも少ない。

致死率が一番高いのはバヌアツの20%であるが、これは五人の陽性患者のうち一人が亡くなったもので、陽性件数や死者数が少ないと、このように非常に高くなる。統計的にはこのような値は外れ値として扱う。2番目はイエメンの17%である。陽性件数約8000件に対し1364人の死者数があった。この場合は死者数が少なくない(109位)なので、外れ値とは考えない。なので、イエメンが実質一番致死率が高い国となる。21年の致死率が10%以上となるのはイエメンだけである。イエメンの致死率は20年から12%下がった。昨年は陽性件数2102件に対し死者数610人であった。致死率で見れば死者数が多いように思えるが、イエメンの21年の人口100万人あたりの死者数は0.13人で非常に少ない。

致死率3位はスーダンの8.18%である。21年死者数は1784人でイエメンより多いが、人口100万人あたりでは0.11人でイエメンより少ない。致死率4位はペルーの8.18%である。21年死者数は10万人超えで、人口100万人あたりでも8.63と高い。

致死率が5%以上の国はバヌアツも含めて11国、致死率が2%以上5%未満の国地域は57国ある。致死率の高い国には2種類あって、一つはペルーのように人口100万人あたりの1日平均の死者数が多いところ、もう一つはイエメンやスーダンなどのように人口100万人あたりの1日平均の死者数が少ないところである。なぜ、人口100万人あたりの1日平均の死者数が少ないところで致死率が高いのかというと、人口100万人あたりの1日平均の陽性件数が少ないからである。実際ペルー、メキシコ、ボスニアヘルツェゴビナを除く、致死率5%以上の8国の人口100万人あたりの陽性件数は一桁台である。分母が小さくなるので、致死率が大きくなる。

陽性件数が少ないのは検査数が少ないからであるというのは、WHOがよくいうことであるが、この8国のうち台湾とバヌアツを除く6国の人口100万人あたりの検査数は15.4~74.8回である。世界平均は1231.9回なので非常に少ないと言える。WHOの言い分では、症状のあるものに絞って検査をしているとのことであるが、それならば陽性率が高くなるはずである。21年の世界の陽性率は5.8%である。これら6国の陽性率は3.2~33.7%で、高いところもあればそうでないところもあるので、一概に、そして、論理的にも検査数が少ないから、陽性件数が少なくなるとは言えない。例えば、台湾の検査数は1068回であるのに対し、ボスニアヘルツェゴビナは831回である。なしかし、陽性率は台湾は0.2%だが、ボスニアヘルツェゴビナは18.6%と、台湾の方が検査をより多く実施しているが、陽性率ははるかに低い。

ところで、イエメンの検査数はアフリカ並みなので、ヨーロッパ並みの検査をすれば、陽性件数は7倍ほどになり、致死率は3%くらいになるのではないかと考えられる。同様に、スーダン、ソマリア、エジプト、シリア、リベリアなどでも致死率が1%未満になる。となると、このような検査数の極端に低い国などを除いた下の表が実際の致死率を反映していると考えられる。

下の表は致死率の低い40国地域である。

21年の陽性件数、死者数が共に0となるところは致死率が計算できないので除いてある。21年の死者数が0で陽性件数が0でないならば、致死率が0になる、こういうところは10国地域ある。この中でモンセラートだけは昨年の致死率が0ではなかった。21年の死者数が0でない国の中で致死率の最も低いのが中国である。死者数順位を見ればわかるように、死者数はあまり多くはない。致死率が1%未満の国は82国ある。日本はギリギリ致死率1%未満である。

B7. ワクチンと死者数の関係

次のグラフは、21年のワクチン接種回数(赤)と陽性件数の時系列グラフである。

基本的に死者数のグラフは陽性件数のグラフを2~3週間分右へシフトしたものになるの。したがって、2月の半ばまではワクチン接種回数が増えるにつれ、死者数が減少していった。しかしその後2月半ばから、4月半ばまでは、ワクチン接種回数が増えても、死者数が増加した。5月以降のワクチン接種回数の急増ししかし数は長期的な減少に入った。

しかし、6月末から規制緩和以降、ワクチン接種回数が増えたが、死者数も増えた。アジアの感染爆発がピークを超えた8月以降は接種回数も減り、また、死者数も減少した。10月以降接種回数は再び増え出した。同時に陽性件数も増えたが、死者数はほぼ一定している。これは、ワクチンが効いているのか、それともオミクロン株の特性なのかはよくわかっていない。

50週は死者数が減少したが、ワクチン接種回数は横ばいであった。むしろ、ワクチン接種を減らせば、死者数も陽性件数も減る可能性が高い。

人口、陽性件数、死者数はWorldometer のものを、ワクチン接種回数などは Github のデータを利用している。Worldometer や Github で扱っていない国地域の統計は Google のデータを用いる。北キプロスの陽性件数と死者数は、政府の発表するデータを用いる(https://saglik.gov.ct.tr/COVID-19-GENEL-DURUM)。面積、GDP、地図、その他の情報はウィキペディアと外務省(https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/index.html)を利用している。それ以外のもの、例えばニュース、に関しては出典を本文に記す。数値はアメリカ中部時間の11月27日22時時点で得られた最新の値を利用している。11月28日以降に修正あるいは追加する国地域もあるが、その分は含めない。従って、他の新型コロナ統計サイトの数値とは異なることもある。毎月初のレポートではこの修正されたデータを跳ねいさせている。したがって、過去のものとは異なったものとなる場合もある。テーマ地図は mapchart.net のサービスを利用して作成している。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?