COVID-19 Quarterly Report 2022 Week 41&42(10/8-21) 回復者数について

22年3期の世界および日本の新型コロナの感染状況についてまとめている。前々回は新規陽性数と死者数について、前回は治療者数、重症者数について報告した。今回は回復者数についてのいろいろな統計から感染者が回復するまでにかかる期間を統計的な推測を試みた。またいつものように、世界と日本んお感染状況を加えた。最後に、複数回感染している患者について言及した。

A. 3期は回復に3.5週を要する。日本は2.5週。

回復者数は Worldometer の Recovered のことである。陽性数や死者数同様に新規と累計がある。9月30日の時点でチュニジア、タンザニア、タヒチ、フェロー諸島、アイスランド、ラオス、サンバルテルミー、バージン諸島、シエラレオネの9国は3期の回復者数を公表していない。また、グアダルーペ、ホンジュラス、マン島、マルティニク、マヨット、スリナムの6国領土が3期途中で回復者数の公表を取りやめた。逆に、ボスニアへルツェゴビナ、ブルンジ、フォークランド諸島、モンゴル、スーダン、トルコは逆に3期途中で長い間ストップしていた回復者数の公表を再開した。

Worldometer はセルビアとコソボの回復者数はまとめてセルビアとして公表している。それぞれの回復者数は不明である。同じくキプロスと北キプロスの回復者数もまとめてキプロスとして公表している。北キプロスは以前は独自に回復者数、治療者数を公表していたので、差を求めることでキプロスの回復者数を求めることができたが、7月以降は両方ともやめてしまった。

ところで、Worldometer の「世界」の回復者数は、各国の回復者数の合計と一致しない。例えば、10月21日のデータでは、世界」の累計回復者数は6億1073万1026人だが、各国の合計は6億0926万9257人しかない。各国の合計には公表を取りやめた15国領土の分は入っていないので、その分を何らかの方法で調べて補っている可能性が考えられる。

QRでは回復者数の公表をやめた15国について世界の回復者数の合計に含めない。また、新規陽性数、死者数、ワクチン接種回数においてはセルビア+コソボとキプロス+北キプロスとして参考記録としてのランクしているが、回復者数や治療者数としては正規のものとして扱う。

A1. 定義と数学的な性質

Worldometer 上ではほとんどの国で

治療者数=累計新規陽性数ー累計回復者数ー累計死者数

という関係がある。Worldometer では毎日の治療者数をグラフにしているので、おそらく、治療者数を数え、上の式を用いて累計と新規回復者数を計算していると思われる。それゆえに回復者数を公表していない国では治療者数も公表していない。QRではこの計算式を用いて累計と毎週の回復者数を計算する。したがって、Worldometer の数値とは異なるところも出てくる。

陽性者数が0ならば、治療者数も0であり、必然的に回復者数も0になるので、新規陽性数の増加は、回復者数が増加することの必要条件である。したがって、回復者数が増える時は必ず新規陽性数も増える。逆に、新規陽性数が増加しても、回復者数は増加しないこともある。この時は治療者数が増えている。ゆえに、回復者数が増えたからといって、感染が終息しつつあるとは言えない。

また、回復者数のグラフは新規陽性数のグラフと似たものになる。次のグラフは世界の22年の新規陽性数と回復者数の推移である。

グラフからは回復者数のピークは新規陽性数のピークの2~3週間後に発生していることがわかる。これは多くが感染者が陽性と診断されてから2~4週間で回復することを示している。したがって、新規陽性数が増加している最中は新規回復者数は新規陽性数よりも少なく、新規陽性が減少している最中は新規回復者数は新規陽性数よりも多くなることが確認できる。

回復率は、今までの治療者に新規陽性者を加えた中で、回復した人の割合である。ある期間の回復率は次の式で算出する。

その期間の回復者総数 ÷ (前週の治療者数+その期間の新規陽性総数)

回復率には累計と毎週の2種類がある。累計回復率はその期間の最初のうちは小さいが徐々に大きくなる。ペースは次第に小さくなり。ある値になると、それ以降は値があまり変わらなくなる。この値がその期間の累計回復率である。ある期間の回復率は国及び時期によって異なる。一方、毎週の回復率は最初は大きくなるが、徐々に伸びが小さくなり、ある時点から減少が始まる。この時以降累計の回復率は変わらなくなる。

致死率と回復率を足しても100%にはならない、なぜなら、その期間に回復しなかったものもいるからである。

次のグラフは世界の22年3期の累計(左)及び毎週の回復率である。

27週から30週までは累計回復率は50%未満である。33週で70%に達する。33週以降はグラフの傾きが緩やかになる。37週以降でグラフがほぼ水平になる。この時の値は84%で、これが世界の3期の累計回復率になる。毎週の回復率は33週以降横ばいになる。この時、累計回復率のグラフの傾きが緩やかになっている。37週以降は減少しているが、この時、累計回復率のグラフはほぼ水平になっている。

回復週数は3期の最終回復率を3期の毎週の回復率の平均で割った値である。毎週平均で20%回復するなら、5週間で全員が回復するというものすごい安直な考えである。例えば、世界の3期の毎週の回復率の平均は23%だったので、84を23で割った3.5が、感染してから回復するまでにかかったおおよその数となる。結構しっくりくる。

A2. 3期は新規陽性者数よりも回復者数の方が多い

現時点での22年3期(7月2日−9月30日)の回復者数は7557万1905人だった。2期(4月2日−7月1日)のに比べて27%減少した。また回復率は83.5%になった。3期は6853万7409人の新規陽性があったので、回復した人の方が700万人ほど多かった。この700万人は22年2期以前に感染した。

次のグラフは22年の各四半期の回復者数と回復率の推移である。

回復者数は22年では3期が最も少ないが、回復率では2期が2期を上回った。しかし、1期よりは低い。22年1期は初期型オミクロン株の感染が多くを占め、2期3期はBA.5型を中心とするその派生種が多いと言われている。したがって、初期型は多くの人を感染させたが治りは早かった、一方、BA.5型は多くの国で感染は少なかったものの、初期型に比べ治りにくい傾向がある可能性がある。

次のグラフは大陸別の3期の回復者数である。

アジア東が最も多く、次いでヨーロッパ西、アメリカ北、アメリカ南の順になっている。アフリカとカリブ海はグラフがほとんど見えないくらい回復者数が少ない。これは新規陽性数及び治療者数が少ないからである。

次のグラフは大陸別の3期の回復者数の伸び率である。

アジア中が最も高く、アフリカ西、アジア西と続く。最も回復者数が減ったのがアフリカ南だった。回復者数の多いアジア東、ヨーロッパ西は減少した。

下の二重円グラフは大陸別の回復者数(外側)と新規陽性数(内側)の世界に占める割合である。

世界の回復者の32%はアジア東だった。ヨーロッパ西が29%、アメリカ北が17%と続く。アフリカは3地域合わせても世界の1%にも満たない。回復者数と新規陽性数の割合はほぼ同じであるが、アジア東では回復者数は新規陽性数より少なく、ヨーロッパ西とアメリカでは逆に回復者数は新規陽性数よりも多い。

人口100万人あたりの1日平均の回復者数はオセアニアが最も多い。次いで、ヨーロッパ西、アメリカ北、アメリカ南の順になった。アジア東はヨーロッパ東よりも少ない。

下のグラフは大陸別の3期の回復率である。

回復率が最も高いのはアメリカ南で92%になる。アジア中、アジア西が2位、3位で、ヨーロッパ西は87.8%で4位、アジア東は86%で5位だった。最も回復率が低いのはカリブ海でわずかに17.9%だった。3期の感染者の6人に1人しか回復していない計算になる。アフリカも回復率は低い。

次のグラフは大陸別の回復週数である。

アフリカ東は回復するまでに平均で11週間以上かかっており、最も長い。アフリカ西、アフリカ南も5週間以上かけている。最も速いのがオセアニアの1.9週間である。アジア中。アメリカ南となる。

次の表は回復者数の上位20国のランキングである。表には国名、地域、3期新規陽性数の順位、3期新規陽性数、その伸び率、3期死者数の順位、致死率、3期氏は数、その伸び率、3期新治療者数平均の順位、3期治療者数、その伸び率、治療中率、3期新規陽性数、その伸び率、回復率、治療者数増減、人口100万人あたりの回復者数である。

22年3期の回復者数が最も多かったのは日本で1123万5005人が回復した。前期比で267%とほぼ4倍になった。回復率は93%と高い。2番目に回復者数の多かったところは、アメリカで、前期比81%増の1009万9819人だった。回復率は83%で、アメリカは日本より治りが悪い。日本とアメリカだけが回復者数1000万人を超えた。以下、韓国、ドイツ、フランスと続くが、回復者数の多い国は新規陽性数も治療者数も多い。上位10国は順序に多少違いがあるが、3期の新規陽性数上位10国と同じである。例外的にベトナムとポルトガルは新規陽性数が他の国領土に比べ少ない。しかし、両国では1期2期で新規陽性数が多くかったので、その時に感染したものが3期になって回復したと考えられる。

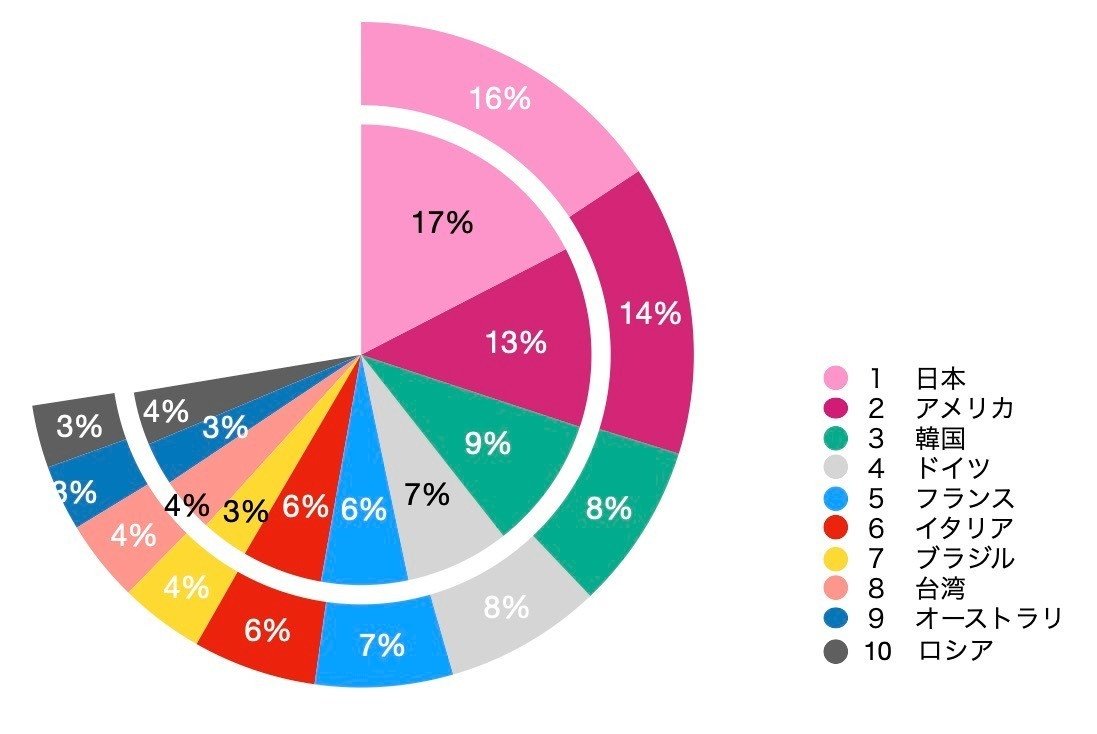

次の二重円グラフは回復者数ランキング上位10国の回復者数(外側)と新規陽性数(内側)の世界全体に占める割合である。

上位10国で3期の世界の回復者数の約70%を占める。新規陽性数とほぼ同じである。日本、韓国、ロシアでは3期の回復者数が新規陽性数よりも少ない。

100国領土でで3期の回復者数が2期を上回った。コンゴ民主、中央アフリカ、アンゴラ、コンゴ、リベリア、レソト、ベナン、ブルキナファソ、ガンビアの9国では2期の回復者が0だったが、3期は回復者が出た。これらの国の伸び率は無限大である。無限大以外で伸び率最大はマーシャル諸島の13万7609%増だった。マカオ、パラグアイ、ナウルでも伸び率1万%以上、カザフスタンなど7国で伸び率1000%以上だった。

これら伸び率が極単に高い国領土では、新規陽性数も3期の大きく増えたところが多い。3期の新規陽性数が2期よりも少なくなったのは、コンゴ民主、アンゴラ、レソト、ナウルだけだで、残りは大幅に増加していた。マーシャル諸島では、新規陽性数も13万8539%の伸び率だった。新規陽性数が1000%以上増加したところも6国領土あった。したがって、回復者数が増えているからといって、感染がおさまりつつあるとは言えない。

一方、103国で3期の回復者数が前期から減少した。エジプト、コスタリカ、モルドバ、ベラルーシ、ホンジュラス、レユニオン、キルギス、ソロモン諸島、オマーン、パプアニューギニア、セントビンセントグレナディーン、サモア、ジブラルタル、サンピエールミクロンジブチ、西サハラ、バチカンでは3期の回復者数が0になった。このうち、s3期の新規陽性数が0になったのはエジプト、ベラルーシ、ジブチ、西サハラ、バチカンだけであり、3期の治療者数が0だったのは西サハラとバチカンだけである。したがって、回復者数が0だからといって、新たな感染者が0というわけではなく、むしろ、長期間治療を続けている患者が増加している、というkとは前回指摘した。

3期の回復率はフォークランド、ニウエ、北朝鮮が100%だった。いずれも現在の治療者数は0である。この3国領土を含め98国領土で回復率90%以上となった。逆に、38国領土で回復率が10%未満であり、29国領土では3期の回復者数が0である。そのうち14国領土では2期の回復者数も0である。次の表は3期の回復率のランキングである。

3期の回復週数が最も長かったのは南スーダン、ドミニカ、ナミビアで13週間かかった。これらの国では、3期の新規陽性数が回復者数よりもはるかに低く、3期に回復した人のほとのどが2期に感染していたからである。これら3国を含めで12国領土で回復週数が10以上だった。次の表は3期の回復週数のランキングである。

治療者数増減は次の式で計算される

新規陽性数ー死者数ー回復者数

数値がプラスならば3期の治療者数が2期に比べて増え、マイナスならば減少したことを示す。次の表は3期の治療者数増減のランキングである。

この数値が持ったも高いのが日本で、68万7829人だった。1000万人以上の回復者がいながらも、治療者数が倍増したということになる。2番目は韓国、3番目はロシアだった、4番目に多いポーランドは治療者数が27万6512人増えたにも関わらず、回復者はわずかに265人だった。回復率はわずかに0.1%で、ポーランドでは一度感染したら治らない状態であると言えよう。6位のコスタリカでは回復者数は0だった。他にもモルドバ、レユニオン、マルティニク、ホンジュラス、グアドループで回復者数が0だった。また、チュニジアでは回復者数を公表をやめてしまったので、治療者数増減として出ている数字は新規陽性数から死者数を引いたものである。回復者がいれば、数値は小さくなる。

B. 新規陽性数は減少が続いているが、治療者数は増えている

41週と42週の分をまとめて報告する。

B1. 新規陽性が250万人以下になるのは1年4ヶ月ぶり

41週は320万8905人、42週は252万6532人の新規陽性が確認された。1週間の新規陽性数が260万人未満になるのは、21年25週(6月19日−25日)以来1年4ヶ月ぶりである。いくつかの国領土で今後修正があるので、最終的には260万人を超えるだろうが300万人にはいかないと思われる。41週は0.4%減、42週は21%減で、3週連続で減少している。

死者数は41週が前週比8%減の9506人、42週が3%減の9245人だった。次のグラフは22年世界の感染図である。

世界では42週に56国領土で新規陽性数が増加した。ギニアビサウで6週間ぶりの新規陽性が確認された。また、フィジーでは13週間ぶり、ネパールでが10週間ぶりに新規陽性数が増加した。41週の新規陽性数が0だった国のうち、ミクロネシアなど17国領土で42週は新規陽性者が確認された。ミクロネシアでは1万1732人の新規陽性数が確認された。これは、ミクロネシアの3期の新規陽性数(1万0045人)を上回り、過去最大である。また、最も新規陽性数の伸びが大きかった。42週の新規陽性数の伸び率が最も高かったのがクウェートの195%(440人)増だった。

一方、127国領土で42週の新規陽性数が減少となった。このうち、キプロスやブルネイなど、27国領土で42週の新規陽性数が0だった。トルクメニスタン、ピトケアン、トケラウでは新規陽性数は0のままである。西サハラでは2年以上新規陽性数が確認されていない。バチカン、グリーンランド、ニカラグア、エジプト、フェロー諸島では半年以上、ジブチなど28国で1ヶ月以上新規陽性数0を維持している。

下の表は22年42週の新規陽性数のランキングである。

下の表は22年42週の人口100万人あたりの1日平均の新規陽性数のランキングである。

B2. アフリカとカリブ海でゲリラ的に増加中

QRは直近数週間の陽性数の増減と伸び率の増減を使った微積分的なアルゴリズムを用いて、次の数週間に新規陽性数がどのように変化するのか予測をしている。その結果を茶、赤、橙、黄、緑、青、薄青、白の8つのレベルに分類している。赤が最も増加が続く確率が高く、この順に拡大の可能性が低くなる。茶は今週突然に急増したところで、増加が続く確率は50%ほどである。 新型コロナの恐ろしい点は薄青や白になったからといって、感染が終了したとは言えない点にある。

下の地図は最新のトレンドである。凡例に各レベルの大まかな傾向と、そのレベルに属する国領土の数を記した。

まず、ヨーロッパ西では真っ赤だった中央部が今週は全て橙になった。しかし、モナコと丸太が新たにレベル赤となった。アイスランドとジブラルタルは減少が止まったと思われる。東では先週レベル赤だったブルガリアがレベル橙に下がり、レベル橙だったハンガリーやチェコなろで増加が止まったようである。ベラルーシでは新規陽性数0が続いている(16週)が、おそらく戦争のために集計していないだけと思われる。

アジアでも先週レベル赤だったサウジアラビア、キプロス、中国、シンガポール、ブルネイがレベル橙に下がったが、モルジブが新たにレベル赤となった。ネパール、マレーシア、香港、東ティモール、レバノン、日本では減少が止まったようである。

アフリカでは、レユニオンで急増しレベル茶になった。ケニア、中央アフリカ、スーダン、モロッコ、セネガルでレベル赤になった。チャド、アルジェリア、マリ、ギニアビサウでは増加が止まった。

アメリカ南北カリブ海では、グアドループ、バルバドス、バミューダがレベル茶、スリナム、ギアナ、シントマルテンがレベル赤になった。パナマ、ベネズエラ、蘭領カリブ海では減少が止まった、

オセアニアではニュージーランドがまたレベル赤にもどった。ミクロネシアはレベル茶となった。

B3. 死者数は減少のペースが落ちた

42週は41国領土で死者数が前週よりも増加した。ミクロネシアでここ2週間死者数が0だったが今週は24人と急増した。先週は死者数が0だったが今週は死者が出たところはミクロネシアを含めて16国領土あった。伸び率が最も高かったのはイスラエルで700%(14人)増だった。死者数の伸びが最も大きかったのはアメリカの243人(14%)増だった。トーゴなど8国では今週の死者数は先週と同じだった。

59国領土で死者数が先週より減少した。南アフリカなど16国領土で死者数が0になった。台湾では8週続いた死者数の増加が止まった。トルクメニスタン、ピトケアン、トケラウの他に、バチカン、ツバル、フォークランド、セントヘレナ、ニウエでも過去に一人の死者も出ていない。西サハラでは2年以上、ウォリスフツナ、ブルンジ、サンバルテルミーでは1年以上死者数0を維持している。エジプトなだ38国領土でも1ヶ月以上死者数0である。

次の表は42週の死者数ランキングである。

下の表は22年42週の人口100万人あたりの1日平均の死者数のランキングである。

B4. 治療者数は増えている。

41週、42週は新規陽性数も死者数も減少したが、治療者数が増えている。41週は前週比3%増の1332万0157人、42週は前週比1%の1345万7670人が治療中として数えられた。これで3週連続の増加である。今週はミクロネシアで治療者数の公表をやめた。治療者数の公表を中止しているところは16国領土となった。

次のグラフは治療者数と新規陽性数の推移である。

75国領土で42週の治療者数が前週より増えた。最も治療者数が増えたのは日本で先週に比べて18万6404人増え、139万0935人が10月21日の時点で治療中である。最も伸び率が高かったのはケニアの161%(116人)増だった。ギアナでは1年半以上治療者数が増え続けている。この完全週と同じになったことは何回かあるが、前週を下回ったことは一度もない。サンマルタン、チャドでも1年以上、ケイマン諸島、サモア、モルジブ、ポーランド、モルドバでも治療者数が半年以上増加し続けている。

60国領土で先週と同じだった。グリーンランド、ニカラグア、エジプトが半年以上治療者数が変わらない。3国領土とも新規陽性数0を半年以上続けているので、彼らは感染試tから半年経ってもまだ治っていないことになる。ジブチなど25国領土でも1ヶ月以上治療者数が変わらない。

72国領土で治療者数が減少した。フォークランドとトルコでは治療者数が0となった。トルコはG20加盟国の中で初めて治療者数が0になった。トルクメニスタン、ピトケアン、トケラウではでは治療者数は0である。バチカンと西サハラでは半年以上治療者数0を続けている。北朝鮮とマカオでも1ヶ月以上治療者数0を続けている。A章で挙げた治療者数の公表をやめた15国領土では当然のことながら治療者数は0である。

次の表は42週の治療者数ランキングである

陽性率は治療者数の人口に対する割合である。現在どのくらいの人が感染しているかを表す。下の表は22年42週の陽性率のランキングである。

次の表は42週の長期治療者数ランキングである

B5. 重症者数は減少のペースが落ちた。

41週の重症者数は前週比3%減の3万8687人、42週は0.4%減の3万8551人だった。次のグラフは重症者数と死者数の推移である。

24国で重症者数が増加した。クウェートは先週重症者数が0になったが、また重症者が出た。伸び率が最も高いのがデンマークの1600%(16人)増だった。重症者が最も増えたのはアメリカの38人だった。また、104国領土では重症者数が先週と同じだった。ブラジルなど9国領土では2年近く重症者数が変わらない。メキシコなど14国領土でも1年以上、エジプトなど45国領土でも半年以上重症者数が変わらない。一方、13国領土で重症者数が減った。ウクライナでは重症者が0になった。ひょっとしたら、戦争でコロナのことなど構っていられ爆なった可能性がある。下の表は22年42週の重症者数のランキングである。

B6. 74国領土で1ヶ月以上回復者数が0である

41週の回復者数は前週比6%減の278万4360人、42週は17%減の231万4950人だった。次のグラフは回復者数と新規陽性数の推移である。

42週は41国領土で回復者数が増加した。フォークランド、パレスチナ、バルバドス、ギニア、バミューダ、バヌアツ、ルワンダでは先週の回復者数は0だったが、今週は回復者があった。伸び率が最も高かったのはコンゴ民主の1100%(12人)増だった。バハマとニウエでは回復者数は先週と同じだった。また94国領土で回復者数が先週より減少した。スイスやキプロスなど15国領土で回復者数が0になった。ニカラグアでは1年半以上、ウォリスフツナ、セントヘレナでは1年以上、ギアナ、チャド、サンマルタン、グリーンランド、モルジブなど16国領土では半年以上、キルギスなど38国領土では1ヶ月以上、回復者数0が続いている。西サハラとバチカンを除いて、期間中の新規陽性数が0のところはない。したがって、これらの国領土で新型コロナに感染したらなかなか治らない。カリブ海沿岸とアフリカ、オセアニアに多いので、地域的な特性が考えられる。

次の表は42週の回復者数ランキングである。

次の表は42週の人口100万人あたりの1日平均の回復者数のランキングである。

42週の世界の週ごとの回復率は14.7%だった。41週は17.2%だったので2.5ポイント減少した。次のグラフは世界の回復率の推移である。

回復率は概ね12.5%から25%の間を上下している。回復率が減る時は新規陽性数が増えるか、回復者数が減るか。あるいは、その両方なので、感染拡大傾向となる。

B7. ワクチンは接種を実施したのは世界240国領土中84国領土のみ

41週の接種回数は前週比34%減の3196万2404回、42週はさらに26%減の2368万6528回だった。39~40週にかけて接種回数が増加したがまた減少傾向に戻った、接種回数が2500万回を切ったのは接種がヨーロッパで本格的に始まった頃の21年3週(1月16日~22日)以来1年9ヶ月ぶりである。41週のブースター回数は前週比49%減の1247万6540回、42週はさらに7%減の1155万9896回だった。こちらもブースター開始し始めた頃の昨年10月以来1年ぶりの少なさである。次のグラフは22年の接種回数とブースター回数である。

41週では107国領土、42週ではわずかに84国領土で接種が実施された。Github ではチャネル諸島のジャージー島とガーンジー島での摂取回数を別々に数えているので、ワクチン接種の統計は240国領土となるが、その約3分の1でしか接種をしていない。特に42週にアフリカで接種を実施したのはザンビア、タンザニア、南アフリカ、モロッコ、チュニジアのわずか5国だけだった。41週ではアフリカで24国で接種をしたのだが、そのうちモロッコ、チュニジア、南アフリカだけが42週も接種を続けた。

また、74国領土では1ヶ月以上接種を実施したという報告がない。特に、パラオ、フォークランド、セントヘレナ、蘭領カリブ海では1年以上接種がない。北キプロスなど11国領土でも半年以上接種が行われていない。マルティニクなど14国領土では接種が今まで一度も行われたことがない。

そんな中、ウォリスフツナではほぼ半年ぶり。ナウルでは3ヶ月ぶり、タヒチとバヌアツでは2ヶ月ぶり、コスタリカとアンドラでは1ヶ月ぶりに接種が行われた。これらを含め15国領土で先週は接種回数が0だったが、今週は0でなくなった。

ブースターは41週は79国領土で、42週は65国領土で実施された。ブースター回数同様、ブースター実施国も減少している。全接種回数中のブースターの割合は49%だった。

ワクチン未接種者は世界に25億4546万7606万人いる。アジアとアフリカでその80%以上を占める。完了率は62.7%、過完了率は32.4%になった。ただし、Github のデータでは3回目の接種を受けた人が4回目以降を接種したときにもう一回と数え直すので、ブースターを受けた人の割合はこの数字よりも低い。

次の表は42週の接種回数ランキングである。

次の表は42週のブースター回数ランキングである。

C. 第8波の始まった

日本の42週の新規陽性数は23万3436人だった。アメリカとイタリアを抜いて世界4位に上がった。前週比で15%の増加で、7週連続減少が止まった。トレンドも薄青から黄色に下がった。第7波前の水準には戻っていない。死者数は396人だった。前週比で9%の減少で、世界ランクも先週の6位から7位に下がった。7週連続減少中でそのペースは下がっている。次のグラフは22年の日本の感染図である。

42週の治療者数は139万0935人で、ドイツ。アメリカに次いで世界で3番目に多い。前週比で16%増で、4週連続で増加が続いでるがそのペースは落ちている。治療率は1%である。次のグラフは治療者数と新規陽性数の推移である。

42週の重症者数は前週比14%減の113人だった。これで10週連続で重症者数が減少した。次のグラフは死者数と重症者数の推移である。

42週の回復者数は1万5110人だった。週ごとの回復率は1.1%と極端に低くなった。次のグラフは日本の毎週の回復率である。

日本の3期の週間回復率は40%ほどあった。4期に入ってから急減した。これは新規陽性者が急激に増えたためである。なぜ、新規陽性数が増えたのかについては、規制緩和で多くの入国者があったせいであると思われる。次のグラフは空港検疫の新規陽性数と国内の新規陽性数の推移である。

42週の空港検疫による新規陽性者数は39人で、前週比で40%減だった。空港検疫による新規陽性者数が50人未満になったのは21年43週以来ほぼ1年ぶりである。通常なら、国内の新規矯正数も減少するのだが、今回は増えてしまった。おそらく来週以降も増加が続くと思われる。というのも、21年当時は、1ヶ月の入国者数が2万人未満、全員検査で、しかも、隔離を実施し、一人2回以上検査を行った中での新規陽性数であるが、今は入国者数は20万人以上、ぞれも、係員が見た感じ感染していると判断した者の中での新規陽性数なので、単純比較はできない。むしろ、感染しているが、無症状のため、見逃されて入国したものが多数いると考えられる。無検査無症状の感染者がマスクをしない、集近閉を避けないなどの対策をしなければ、そこから感染するのは当然である。

42週の接種回数は170万3548回で前週比15%増だった。このうちの98.5%がブースターで、その88%が4回目である。次のグラフは日本のワクチン接種回数とブースタ回数の推移である。

完了率は81.9%、過完了率は65.7%である。また、未接種者も2132万7436人いる。

D. 複数回感染した人について

ここのところデータを毎週のように修正している。フィンランドでは感染率が146%もある。単順に考えれば、国民の半数が2回感染したことになる。今年も多くのプロ野球選手が新型コロナに感染し、しばしば試合が中止となった。中には今季56本のホームランを打ち、久しぶりの三冠王となった村上宗隆選手のように2回目以降の感染者も少なからずいた。

人体には免疫があって同じ感染症には二度とかからないと言われている。Worldometer でも「新規陽性(New Cases)」とあり、「累計(Total cases)」は新規の総和なので、2回目以降の感染者は想定していないと思われる。しかし、実際はそんなことはなさそうだ。

理論的には新型コロナに複数回かかることはありうる。人は感染症にかかると、そのウイルスに対する抗体を作る。なので、同じウイルスに感染しても発症しない。しかし、新型コロナではウイルスがコロコロ変異する。変異したウイルスに感染した場合、最初のウイルスでできた抗体が働くという保証はない。また、抗体にも有効期限がある、新型コロナの場合、多くの研究者が半年ほどで抗体が作られなくなると推測している。

ワクチンは効力を弱くしたウイルスを接種することで、軽い感染症を起こさせ免疫を作ることが目的である。副作用や効力を見極めるために。通常ワクチンの開発には5年ほどかかるが、今回は特例ということで、半年ほどで使用される。十分な治験が行われないために、ワクチン接種による事故や副作用が後を立たないと考えられている。

また、ワクチンは過去に流行したウイルスをもとに開発されているので、現在流行している株に効くのかどうかも未知数である。22年に接種されたワクチンはデルタ株をもとに開発されたものが多く、オミクロン株には効果がなかったのは周知の通りである。厚労省の統計でも、ワクチン接種者の方が未接種者よりも感染しやすかったことはすでに報告した。9月頃からオミクロン株対応ワクチンが出回っているが、果たして、新しい株にどれだけ効くのだろうか。

感染症専門医の惣那賢志氏が「オミクロン株が広がってから再感染者が増えている」と報告している(https://news.yahoo.co.jp/byline/kutsunasatoshi/20220717-00305856)。イギリスでは2回目以降の陽性者が22年12月頃から増えてきたというものである。オミクロン株が発見されたのがちょうどこの頃なので、彼は「オミクロン株が広がってから再感染者が増えている」といっているようである。

彼は医師なので、オミクロン株が再感染者の増加の原因であると願っているのはわかる。しかし、ブースターが本格的に開始したのも22年11月からで、統計的には、「ブースターが始まってからオミクロン株の感染が広まり出した」という言い方もできる。したがって、仮言的三段論法から、「ブースターが始まってから再感染者が増えている」と結論できる。この辺りの議論を、ワクチン接種状況と新規陽性数の関係とを併せて次回に考察してみたい。

人口、陽性数、死者数、治療者数、重症者数、回復者数はWorldometer のものを、ワクチン接種回数は Github のデータを利用している。Worldometer や Github で扱っていない国地域の統計は Google のデータを用いる。北キプロスの陽性数と死者数は、政府の発表するデータを用いる(https://saglik.gov.ct.tr/COVID-19-GENEL-DURUM)。面積、GDP、地図、その他の情報はウィキペディアと外務省(https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/index.html)を利用している。それ以外のもの、例えばニュースや論文に関しては出典を本文に記す。ランキングは特に表記のない限りアメリカ中部時間の10月24日22時時点で得られた最新の値を利用して作成し、上位20位までをリストした。それ以降に修正あるいは追加されたデータは含めないので、他の新型コロナ統計サイトの数値とは異なることもある。修正あるいは追加されたデータはも反映させているので、今号の統計とは異なる場合もある。データの違いが大きくなる修正は本文で言及している。テーマ地図は mapchart.net のサービスを利用して作成している。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?