おばあちゃんとわたしと向日葵

毎年、夏になるとわたしはわたしとの約束を守って、1枚の絵を描く。

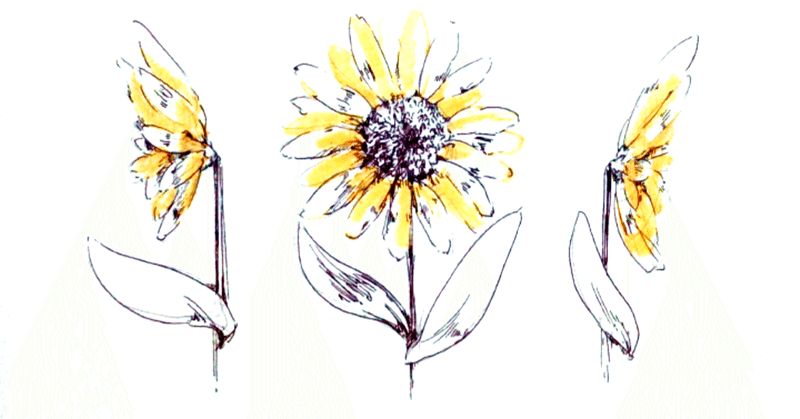

向日葵の絵だ。

どのくらい前からそうしていたのかはっきりとは覚えていないが、恐らく今年で6、7年ほどになるはずだ。

8月は祖母の誕生日があるからであった。

夏真っ盛りに生まれた彼女は今年で喜寿を迎え、よく食べ、よく笑い、まるで赤子から姿形が変わっていないかのようにわたしを愛す。

物心つくかどうかの幼い頃、「おばあちゃんちの子になる」と泣き喚かれたときのことを忘れられない、と今となっては冗談混じりに母が言う。

そのくらいには、わたしは祖父母に甘やかされ、可愛がられていた。

とはいえ、やさしくあたたかく見守られていた実感はありつつも、わたしが彼女をしっかりと「見るようになった」のは、ここ数年のことだった。

祖父は真面目で活発で、わたしが学校を早退しては迎えに来て、助手席に乗せてゆるやかに出掛け先へと連れ出した。

病室へ初めて単行本の漫画を持ってきたのも祖父で、以降手当たり次第にねだってはたまに叱られるなどしていた。

蓄積されていった本達は、今は遠いかつての自室の棚の奥で眠り、開かれることなくわたしの帰りを待っている。そのため、どれだけ劣化していても手放すことを躊躇い続けているのだった。

その祖父が5年前に歩けなくなり、3年前に旅立ってから、……必然と、祖母と対話する時間は増えていった。

嫁いだ家を、離縁を覚悟で自ら出たこと。

祖父が共になって、一身で苦労を引き受けたこと。

祖父の人間性。出会い。

自分の性格。

人との関わり方。

そして最後は必ず、「自分は恵まれている」と微笑んで綴じること。

棺桶に首まで浸かっているなんて言うのでこちらは引き止めることしかできないのだが、彼女の言葉ひとつひとつはわたしの中に少しづつ積もっていく。

そんな彼女が大好きだと言う向日葵を1枚、夏になると「描くのだな」と思う。

随分昔から絵を贈ることはしてきていたが、ある年に向日葵を描いて以降、あまりにもしっくりきたので向日葵を描き続けることにした。

ある年は3時間かけて写真立てに入れ、ある年は15分でスケッチブックをちぎり、家でひとり過ごす彼女に、1枚は向日葵を届ける約束を、わたしは、わたしに取り付けたのだった。

祖母はわたしの絵を見て、まるで名画を受け取ったかのように褒め讃える。

そこらを見渡して、遥かに技術も熱意も持つ絵描き達を横目に無力感に苛まれそうになるとき、だからわたしはその人に絵を贈るのかもしれない。

彼女の存在がわたしの内にある限り、わたしは絵に絶望し、渇望し、殺意を込めることが一生できないのだった。

それでも構わないと、思い込めるほどに、わたしの向日葵は、あの家で毎年咲いている。

この夏も向日葵を1枚、贈りました。もう飽き飽きしているかもしれないけれど、きっと来年も嬉しがってくれることを、わたしは既に知っている。

2020.08.25 あとり依和

(浮遊信号pixivFANBOXより再掲)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?