北の海の航跡をたどる〜『稚泊航路』 #12 『稚内桟橋駅』開業

プロローグ

1936年(昭和11)、北防波堤ドームが1920年(大正9)の着工以来、17年の歳月を経て完成します。

これを受け鉄道省は、直ちに本格的水陸連絡設備工事に取り掛かります。

1938年(昭和13)12月10日、それまでの「稚内港駅」に代わり、稚泊航路の引き込み駅(正式には稚内駅の乗降場扱い)として北防波堤ドームに『稚内桟橋駅』が完成します。

そして、翌日11日より営業が開始されました。

『稚内桟橋駅』開業

1937年(昭和12)9月1日起工し、レールの敷設(約850m)が12月26日に桟橋駅までの引込線が完了、駅上屋の建設など相次ぎ、1938年(昭和13)12月10日『稚内桟橋駅』が完成、翌日11日より営業が開始されます。

法規上は、「構内乗降場」です。いずれにしても当時の急行列車などが、この稚内桟橋駅に発着していたのは間違いありません。

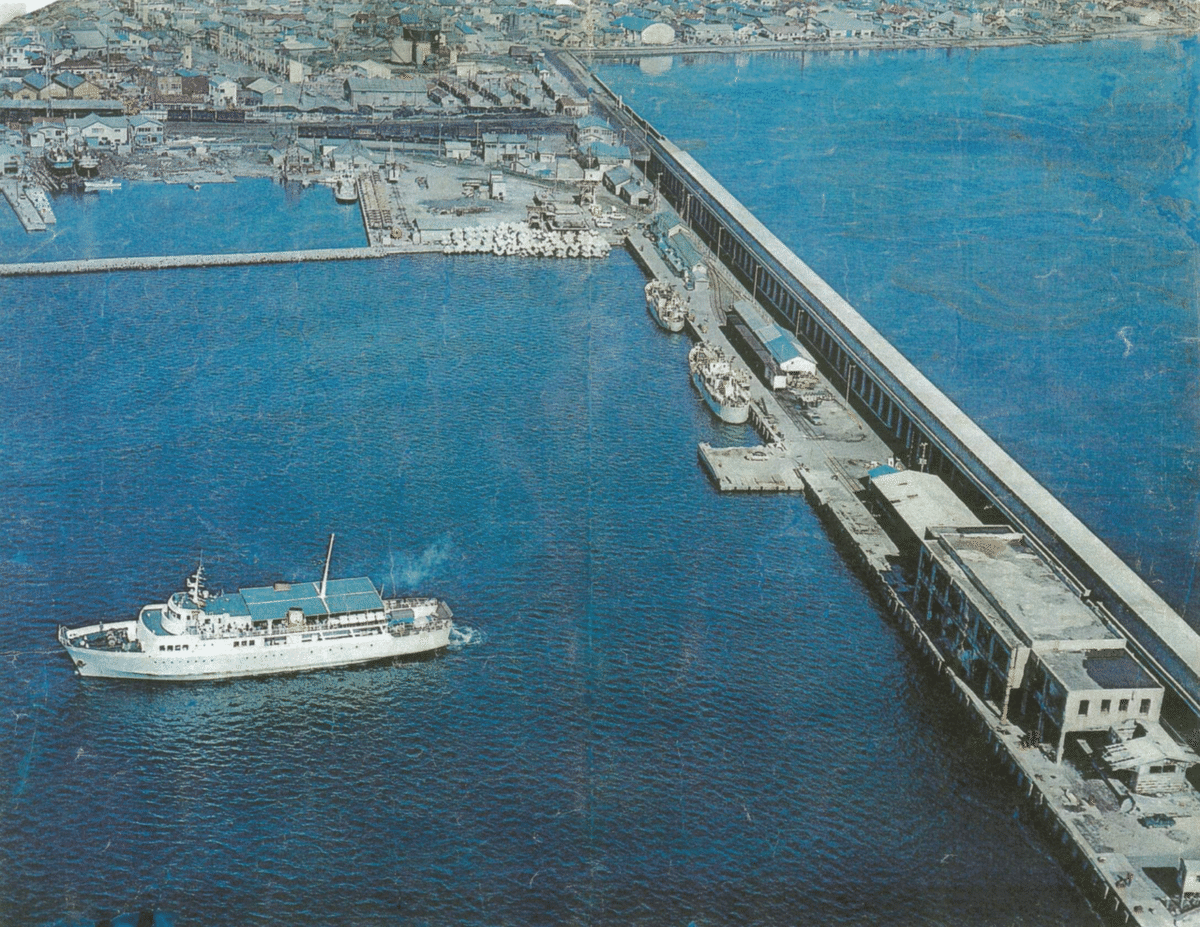

稚内桟橋駅は、北防波堤ドーム沿いに線路が敷かれてドーム内に旅客ホームがあり、線路を跨線橋で渡った南側に駅舎(上屋)を設置していました。

駅舎は、直通列車で到着する旅客の目を見張らせる立派な建築でした。

コンクリート造り2階建てで、1階が貨物保管庫、2階が乗船口、案内所、待合室(1・2等待合室と3等待合室)、貴賓特別待合室、婦人待合室、事務室、国内で初となる『日本食堂の構内食堂(1号店)』などが設置されていました。

当時、女性専用待合室などあったことは驚きです。また、日本食堂1号店があったことは、稚内が時代の最先端をゆく街だったと言えます。

駅舎南側には、連絡船などが着岸する桟橋岸壁があり、陸地に近い方より、利尻島・礼文島を結ぶ稚内利礼運輸の利礼航路、樺太・本斗を結ぶ北日本汽船の稚斗航路、そして稚泊航路の連絡船が離着岸していました。

岸壁荷役が実現した。これにより従来の艀(ハシケ)による荷役は廃止されました

稚内桟橋駅の開業によって、旅客は、タラップを渡って待合室(桟橋駅2階)から直接、連絡船へ乗船できるようになりました。

手荷物、貨物も岸壁荷役となり補助汽船(1935年/昭和10年 小蒸気船という名称を変更)による旅客輸送は廃止されました。

航路開設時、稚内停車場より1.6kmの道を歩き、ハシケに揺られて、やっとのことで連絡船に辿り着いた時から実に15年半もの長い年月を経たことになります。

樺太の大泊に比べて立ち遅れていた稚内港は、桟橋駅開業と北防波堤ドームの実現によって、日本列島縦貫連絡の要にふさわしい存在になりました。

しかし、この稚内桟橋駅の上屋も終戦により宗谷丸が8月24日に到着したことを以て廃業となります。わずか7年間の短い寿命でした。

1970年(昭和45)国鉄は、個人旅行者の拡大を狙って『ディスカバー・ジャパン』というキャンペーンを始めます。

これにより稚内や利尻島、礼文島を訪れる若者、特に女性客が増加します。ギリシャ神殿を思わせる北防波堤ドームは観光客の目を見張らせました。

『稚内桟橋駅』の解体決定

しかし、ドームの前にある稚内桟橋駅(上屋)は、1945年(昭和20)8月以降、その役目を終え、当時は20数年を風雪の中で無人のまま老朽化し、地元では、埠頭公園化を推進するにあたって障害となり、歴史的遺産にも値しないという声があがります。

このような風潮・世論の中で稚内市は、市発展のため桟橋駅(上屋)およびその付近の譲渡について国鉄と協議します。

国鉄としても無用の長物化したこれらの施設を稚内市へ譲渡することを決定します。

稚内市は、1972年(昭和47)6月22日に稚内桟橋駅(上屋)を取り壊し、約1億円かけて北防波堤ドームを修理して広々とした岸壁通りを作ることを決定します。

エピローグ

稚泊航路の名残も何も無くなることがはっきりした1970年(昭和45)、往時の面影を残そうという運動が国鉄や関係者の間に起きます。

この結果、稚内桟橋駅の跡地に「稚泊航路記念碑」が建立され、稚泊航路の功績を後世に伝えることができました。

しかし、稚内桟橋駅の取り壊しが白紙に戻され、保存されることはありませんでした。

1968年(昭和43)12月から1969年(昭和44)1月にかけて北防波堤ドーム内塗装のため『稚内桟橋駅ホーム』が撤去されます。

それに引き続き、1972年(昭和47)6月22日、稚内市は、当初の取り決め通り、『稚内桟橋駅上屋』を解体・撤去したのです。

追記:ドーム内を列車は走っていない

北防波堤ドーム内を列車が走っていたと当時を知る方が話されていたり、そのように書かれた書物もあります。

それは間違いです。

上記のドーム内の写真や平面図でもドーム内に線路がないことがわかります。下記の写真もドーム内を列車が走っていなかったことを証明する昭和30~40年代のものです。

『稚内桟橋駅』YouTube動画

下記の動画は、私が資料提供(写真)を知人の要請を受けて提供したものを「カラマツトレイン」さんが動画発信を行ったものです。

‘

参考・引用文献

・「サハリン文化の発信と交流促進による観光調査報告書」

・「稚泊連絡船史」 青函船舶鉄道管理局 発行

・「稚内駅・稚泊航路 その歴史の変遷」 大橋幸男 著

・「北海道鉄道百年史」 日本国有鉄道北海道総局 発行

・「カラマツトレイン」YouTube動画

・「北海道Style」