北の海の航跡をたどる〜『小樽・利尻礼文航路』 #1 航路の幕開け

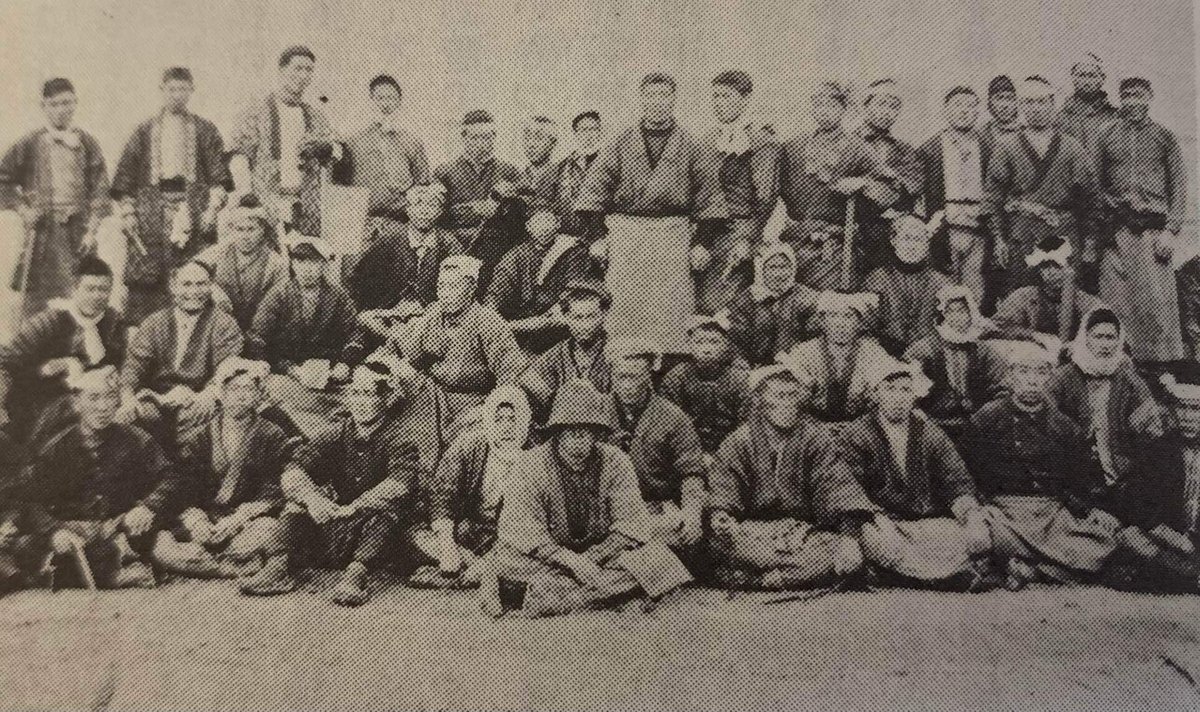

1869年(明治2)、場所請負制の廃止によって運上屋の独占的な漁場支配が廃止されると一般漁民の出稼ぎ者数は、飛躍的に増加します。

1871年(明治4)7月、「天塩国山口水戸藩書類」による利尻島への出稼漁民は、57人で、その出身地で最も多いのは、津軽の27人です。

さらに松前、秋田(男鹿)、箱館、山形(庄内)からも確認できます。これらの雇総数は、637人にのぼります。

幕末の安政年間の「二八取漁民」が北海道渡島半島の地域で占められていたのが明治初期の出稼ぎによる漁場経営では、さらに青森・秋田・山形まで広がりをみせます。

■「二八取漁民」

18世紀に松前周辺海域での鯡(にしん)漁業が不振に陥ると漁民たちは、蝦夷地の他の場所に新しい漁場を求め、「追鯡」(鯡を求めて漁場を移動すること)と称して出稼ぎをするようになります。

彼らは、出稼ぎ先の場所請負人に漁獲高の二割に相当する「入漁税」を「二八役(にはちやく)」と称して納めたので「二八取」と呼ばれました。

1869年(明治2)に、それまでの蝦夷地から北海道と名称が変更され、漁業目的で移住して漁場を経営し成功者が現れると、その噂を聞きつけ、東北、北陸、山陰などより島で働く労働者たちが移住し、やがて定住(永住)するようになり”漁業集落”が形成されるようになりました。

たとえば利尻島では、1856年(安政3)まで運上屋の経営する漁場が14カ所に過ぎませんでしたが、1857年~1859年(安政4~6)の3年間に32カ所の漁場が新たに開かれ、このうち運上屋持ちの漁場は、3カ所に過ぎず他の漁場の大部分が松前地方の漁民が経営する漁場でした。

その後、利尻島への人々の移住は、1887年(明治20)から1905年(明治38)にかけて急増します。

人口増加に伴い、役場、学校、病院、寺院、道路などの生活インフラが整備され、街並み(町)が形成されるようになります。

こうして本州(内地)や道内各地から人々や物資(米や味噌・醤油など)の往来、利尻島のニシンやニシン粕、昆布製品などを始めとする豊かな海産物の輸送などのために島と北海道の中継地との航路が必要となってきたのです。

東京の三菱会社が政府の補助のもと青森〜函館〜小樽を結ぶ定期船を就航させるのが明治10年代に入ってからで、1883年(明治16)、政府は、「共同運輸会社」に国後・択捉及び北見地方、各離島に汽船の就航を命じます。

1884年(明治17)には、共同運輸会社に1カ年3500円を補助し小樽〜増毛間の定期航海を命じます。

さらに1885年(明治18)6月からは、小樽〜増毛の補助航路を天売・焼尻島〜天塩〜鴛泊〜香深に延長させます。

この補助航路は、1885年(明治18)10月からは、「共同運輸会社」と「郵船汽船三菱会社」との合併により独立された「日本郵船会社」に引き継がれ、1900年(明治33)まで運航されました。

1885年(明治18)9月29日付の農商務卿 西郷従道より日本郵船会社に宛てた命令書に小樽〜増毛〜礼文島〜利尻島〜宗谷航路のうち、小樽〜増毛間は、3月中旬より11月中旬まで月5回、礼文・利尻・宗谷の3郡並びに苫前郡のうち焼尻島は、4月より10月まで月2回の航海が定められ、大根室丸(400㌧)が就航します。

次いで、1889年(明治22)には、天塩汽船(株)の北見丸、天塩丸(いずれも200㌧)が就航し、1894年(明治27)には、浅利汽船(株)の凌波丸(200㌧)が就航することになるのです。

これにより補助航路の幕開けとなりましたが、小樽〜増毛間は、航海数が少なく不便を極める状態であったことと、冬季には風波が激しく航海に適していなかったことから、1888年(明治21)から小樽〜増毛間の冬季運航を日本郵船会社に行わせました。

この冬季運航には、1891年(明治24)からは、天塩北見槽運会社(藤山要吉が設立)も加わり、増毛〜稚内を11月から3月まで月1回の運航を受命したことにより、一定の成果を上げたため、1891年(明治24)度をもって補助航路が打ち切られます。

さらに1892年(明治25)には、天塩北見槽運会社のみが増毛から網走に至る間、焼尻島、鬼脇(利尻島)、鴛泊(利尻島)、香深(礼文島)の諸港へ往復寄港する補助航路を受命しました。

このようにして補助航路の通年化への足がかりが出来上がるのです。

明治30年代になるとニシン漁が盛んになるにつれて漁獲物輸送や人々の往来も更に増えてくることから航路の整備と強化が図られることになります。

小樽・利尻礼文航路の開設

1899年(明治32)4月、道庁命令航路として小樽・天塩線と稚内・網走線が新たに開設されます。

小樽・天塩線は、翌年には航海数を増やし、更に1901年(明治30)10月から内務省管理の道庁命令航路となり、日本郵船会社が引き継ぎ受命しました。

小樽・稚内線は、4月から11月まで毎月5回、12月から3月までは、毎月3回の運航をなし往復航海とも増毛、天売島、鬼脇、鴛泊、香深に寄港(航路306km)することとされ、冬季間の航海が定期化されたことは大きなことでした。

補助航路の管理は、1903年(明治36)には、再び、逓信省の管轄となりますが、補助航路の取り扱いは、これまで通り道庁に委任継続されました。

こうした補助航路の運航体系の整備がされる一方で航海時間を短縮することも重要な課題の1つとしてありました。

1903年(明治36)5月15日付の「北光新聞」には、これまでの小樽・稚内線で往路42時間、復路52時間を要していた時間は、改善の結果、往路において30時間、復路においては、32時間と大幅に航海時間が短縮されたと紙面上で報じられました。

3社競合時代

大正時代に入り、1919年(大正8)には、香深運送(株)が設立され、同時に「北海郵船会社」の小樽〜利尻・礼文を結ぶ定期航路が新設されましたが、のちに島谷汽船の「富山丸」(980㌧)に引き継がれることになります。

大正末期における宗谷方面の小樽港発着定期航路について、当時の「小樽商工名鑑」には、次のように記載されています。

当時は、「北海道庁命令定期船」という分類で2航路がありました。

■『小樽稚内・甲線』(運航;北海郵船)

小樽〜増毛〜留萌〜天塩〜焼尻〜仙法志(利尻島)〜鬼脇(利尻島)〜鴛泊(利尻島)〜沓形(利尻島)〜船泊(礼文島)〜稚内

■『小樽稚内・乙線』(運航;藤山海運)

小樽〜増毛〜留萌〜鬼鹿〜苫前〜羽幌〜遠別〜天塩〜鴛泊〜鬼脇〜沓形〜船泊〜稚内

当時、小樽を拠点として日本海のルートは、人々の暮らしと経済にとって欠かすことができない大動脈だったことが分かります。

このような状況の中、藤山海運と北海郵船の10数隻の船が小樽を基点として島へ米や味噌・醤油など生活物資を輸送し島からは、海産物を積み込んで

往復するようになります。

1924年(大正13)より補助命令航路として小樽〜利尻礼文経由〜稚内航路に、ほぼ毎日配船していた藤山海運は、離島を唯一の根拠としていました。

就航船は、「泰辰丸」と「宗谷丸」(各691㌧)の2隻体制で運航し、「北辰丸」(500㌧)を急行便として運用していました。

しかし、島谷汽船が同航路に参入して大きな衝撃が走ることになります。

これにより、藤山海運は、離島機構の整理を始めます。

島の関係者は、驚いて、同社に陳情しますが、結局、離島〜稚内間を取り止めます(1932年・昭和7年4月)。

ところが、藤山海運は、島民の強い要望により1932年(昭和7)5月から今まで運航していた伏木(富山)〜小樽を伏木〜稚内間に延長して「泰北丸」(1000㌧)と「第二ときわ丸」の2隻で運航し、月に4回、離島各港に寄港することになったのです。

この頃における藤山海運の船は、「泰北丸」(1000㌧)と「宗谷丸」(700㌧)、「神通丸」(1000㌧)、その後、昭和初めぐらいから昭和14年頃までが「北辰丸」(500㌧)、「樺太丸」(503㌧)でした。

北海郵船は、「北海丸」(635㌧)、島谷汽船は、「富山丸」(980㌧)です。

藤山海運は、小樽・利礼航路就航船以外にも13隻の船を所有しており、いずれも大型で性能も優れていました。

同じく北海郵船は、3隻、島谷汽船は、4隻でしたが、藤山海運は、歴史的にも物量的にも商圏地域においても、他の2社を圧倒的に凌いでいました。

北海郵船、島谷汽船の航路撤退

この当時の島への寄港回数も藤山海運は、月16回、北海郵船は、月8回、島谷汽船は、月8回でした。

1933年(昭和8)、北海郵船は、藤山海運や島谷汽船との競合に負け、航路から撤退します。

続いて、1937年(昭和12)島谷汽船は、「富山丸」が軍に御用船として徴用されたので、代船の都合がつかず、航路撤退を余儀なくされました。

更に、藤山海運の「樺太丸」が1939年(昭和14)1月、利尻島・沓形の栄浜海岸で座礁し、その代船である「宗谷丸」「北辰丸」とともに軍御用船となったため、「禮文丸」と「日向丸」が就航します。

このような事情から小樽・利礼航路における3社競合時代は、わずか数年で終了してしまい、1937年(昭和12)以降は、藤山海運1社だけになりました。

その後、しばらくは、藤山海運が2隻体制で運航していましたが、「日向丸」が老朽化し売船となり、1951年(昭和26)頃で2隻体制も終了し、翌1952年(昭和27)からは、「禮文丸」1隻が就航するのみとなりました。

藤山海運の航路撤退

その頃から小樽からの物資は、毎日、満船ですが、帰り荷物(島からの貨物)がどんどん減ってしまい「禮文丸」1隻を維持するのさえ厳しい状況になっていきました。

そして、ついに長年、小樽利礼航路に関わってきた藤山海運は、1956年(昭和31)に倒産し、同時に営業は、「北海商船」に引き継がれることになるのです。

主要船会社の所有船舶(一部)

就航船の中には、利尻礼文ばかりでなく天売島、焼尻島に寄港、さらに陸地の増毛、羽幌、天塩などにも寄港し稚内や更には樺太までも航路を延長する定期船もありました。

【島谷海運】

『富山丸』Tomiyama-maru

・竣工 1919年(大正8)

・総トン数 980㌧

・全長 56.39m

・全幅 9.14m

・航海速力 8.75ノット

【藤山海運】

『泰辰丸』Taishin-maru

・進水 1913年(大正2)5月

・総トン数 691㌧

・全長 50.22m

・全幅 7.92m

・航海速力 10ノット

・船室 1等6名/2等15名/3等142名

・1916年(大正5)4月2日 青函航路へ用船(同年4月16日まで)

・1928年(昭和3)藤山海運㈱へ移籍

・1933年(昭和8)「弘安丸」と船名変更

・1945年(昭和20)入道﨑(秋田県)でアメリカ潜水艦の雷撃で沈没

『宗谷丸』Soya-maru

・進水 1915年(大正4)

・全長 50.22m

・全幅 7.92m

・航海速力 10.5ノット

・船室 1等6名/2等20名/3等245名

・1928年(昭和3)藤山海運㈱へ移籍

・1940年(昭和15)根室から千島へ向け航海中、幌筵島の近くで座礁

沈没

『北辰丸』Hokushin-maru

・竣工 1923年(大正12)11月

・全長 73.15m

・全幅 10.36m

・航海速力 11ノット

・1928年(昭和3)藤山海運㈱へ移籍

・1961年(昭和36)大阪で解体

『東照丸』Tosho-maru

・進水 1904年(明治37)1月

・総トン数 600㌧

・全長 50.29m

・全幅 7.75m

・航海速力 10ノット

・船室 1等6名/2等25名/3等183名

・1934年(昭和9)中国へ売却。HING CHUNと改名。同年天津沖で

遭難、沈没

【東照丸座礁と第三魁丸遭難】

1923年(大正12)3月25日、東照丸は吹雪の為、針路を誤り、利尻島野塚岬に座礁し、時の救難所長 森下吉次郎指揮のもとに所員及び村人一丸となって離礁作業は困難を極める。人命は辛うじて救助できたが船体はサルベージに依頼するより方法がなかった。

急報によりサルベージ船・第三魁丸が現場に到着したのは3月も末日のことでした。

船員の努力もあり離礁に成功、東照丸を曳航して鴛泊港に係留しました。

4月4日、第三魁丸は、未曽有の猛吹雪と大時化の為、船の自由を失い、午前4時、非常警笛もむなしく港内の海岸に打ち上げられ、地元消防団の必死の努力もむなしく波にのまれる船員を目の前にして何もできない状況でした。

漂流する遺体や打ち上げられる遺体で現場は修羅場と化します。

一夜明け、船内より声が聞こえ、波は依然として高かったが本船に近寄り

命綱を張り、船体を壊して3名を救助します。

当時の犠牲者は、船長以下23名。

この痛ましい犠牲者を慰霊するために『第三魁丸遭難者之碑』が鴛泊の

日蓮宗妙海寺境内に建立されました。

『日向丸』Hyuga-maru

・進水 1898年(明治31)

・総トン数 286㌧

・全長 39.24m

・全幅 5.55m

・航海速力 8ノット

・船室 2等6名/3等111名

※1951年(昭和29)老朽化により航路から撤退、売却される

『樺太丸』Karafuto-maru

・進水 1927年(昭和2)

・全長 47.87m

・全幅 7.79m

※1939年(昭和14)利尻島沓形の栄浜海岸で座礁

『甲辰丸』Koshin-maru

・竣工 1904年(明治37)

・総トン数 758㌧

・全長 54.86㌧

・全幅 8.23m

・航海速力 10ノット

・1918年(大正7)4月10日 青函航路に用船(同年5月31日まで)

・1934年(昭和9)満州国政府へ売却

『神通丸』Jintsu-maru

・進水 1921年(大正10)

・総トン数 985㌧

・全長 64.0m

・全幅 9.75m

・航海速力 11ノット

・1945年(昭和20)6月10日 北海道神威岬北西沖でアメリカ潜水艦

の雷撃により沈没

『第二ときわ丸』Dainitokiwa-maru

・竣工 1923年(大正12)7月31日

・総トン数 1200㌧

・全長 57.9m

・全幅9.45m

・船室 1等12名/2等22名/3等147名

・1934年(昭和9)増毛から敦賀に向け航行中、津軽海峡で座礁・沈没

『禮文丸』Rebun-maru

・進水 1923年(大正12)

・総トン数 346㌧

・全長 39.62m

・全幅 6.71m

・航海速力 10.5ノット

・船室 2等16名/3等174名

・1928年(昭和3)藤山海運に移籍

・1954年(昭和29)北海商船に売却

・1956年(昭和31)東神汽船(神戸)に売却、「東神丸」と改名

・1965年(昭和40)解体

参考・引用文献

・「なつかしい日本の汽船」(http;//jpnships.g.dgdg.jp)

・「風土記 稚内百年史」 野中長平 著

・「利尻の近代史Ⅲ 小樽利礼航路のあゆみ」 利尻島郷土資料館

・「利尻を想う」 武田豊作 著

・Wikipedia