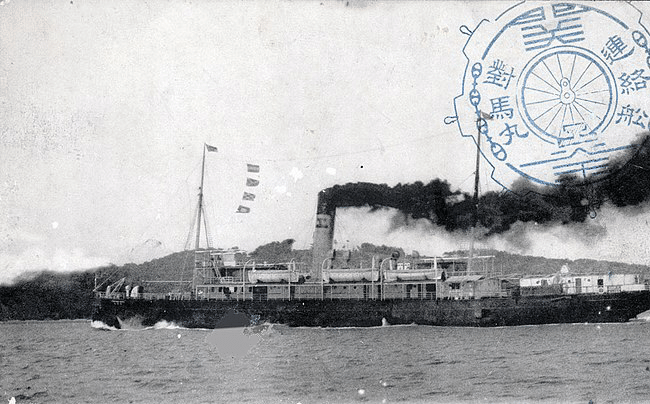

北の海の航跡をたどる~『稚泊航路』#5 運のない連絡船『対馬丸』

1923年(大正12)5月1日、稚泊航路第1船の栄光を壱岐丸に譲った対馬丸(1679㌧)。

この連絡船が砕氷設備工事を終えて航路に就航するのは、1923年(大正12)6月8日のこと。

対馬丸の就航にともない壱岐丸は、翌日6月9日、函館に回航されます。対馬丸がドック入りなどの場合は代船として稚泊航路に従事することに。

『対馬丸』Tsushima-maru

■総トン数 1679㌧

■全長 86.25m

■全幅 10.97m

■最大速力 14.93ノット

■旅客定員 1等18名/2等64名/3等357名

■乗組員 68名

■貨物 300トン

対馬丸は、順調な航海を続けていました。

1923年(大正12)11月からは冬期運航として5日に1往復することになりましたが、樺太庁は利用者や貨物が盛況なのに冬季に入って利便性が悪くなるのは樺太経済発展に大きな支障をきたすという理由で札幌鉄道局に陳情します。

その結果、夏期運航(隔日運航)を1ヶ月延長して11月末までと決定されます。

1924年(大正13)7月28日、函館に回航されていた壱岐丸が旅客・貨物が急増する稚泊航路に再登場します。

これにより8月1日より夏期毎日運航が実現する予定でした。。。が、対馬丸は、その直前の7月18日、稚内港入港時、濃霧のため、ノシャップ岬で座礁し船体の一部(右舷推進器)を折って(折損)しまいます。

ただちに、函館に回航され、修理を終えて復帰したのが8月12日のこと。翌日13日より二船運航を開始。夏期(4月〜11月)は毎日運航、冬期12月は隔日運航、1月〜3月は1ヶ月12運航という形態になったのです。

ところが、1925年(大正14)12月17日、対馬丸が稚内へ入港時、またしても視界不良のため針路を誤りノシャップ岬北西の沖で座礁します。

乗客188名は全員無事救出されますが船体はサルベージ会社により座礁地点から離岩作業が試みられましたが断念され放棄されます。

この救助の際に最も活躍したのがハシケでした。老練な船頭さんの櫓さばきで対馬丸へ横付けして松明の灯りで乗客と乗組員を救助して郵便物も全て運び出したそうです。

対馬丸は、ここで建造以来20年の生涯を終えます。

現行の海図上で対馬丸が座礁した地点には「大正14年沈船」と表示されています。

稚泊航路に就航してからの対馬丸は不運の連絡船といえます。稚泊航路・栄光の第一船を壱岐丸に譲り、ノシャップ沖で2度の事故。そして北の海で終わりを迎えた。運のない連絡船でした。

この結果、稚泊航路は壱岐丸1隻となり、このため翌年1月からの冬期運航は難しくなり当初の運航計画に狂いが生じ始め、稚泊航路はピンチを迎えることになります。

参考・引用文献

・「風土記 稚内百年史」 野中長平 著

・「北海道鉄道百年史」 日本国有鉄道北海道総局 発行

・「サハリン文化の発信と交流促進による都市観光推進調査 調査報告書」

・「樺太文学の旅」 ㈱共同文化社 発行

・「稚泊連絡船史」 青函船舶鉄道管理局 発行

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?