理事長がお仕事をする話

前書き

VRChat内部でのロールプレイ団体、『お嬢様force』内部で生まれた設定を元にした二次創作小説です。

--------------------

VictoRia女学院。国内有数のお嬢様が籍を置く、中高一貫の百合の園である。

ごきげんようという挨拶がいまだに現存し、おつきの執事やメイドの存在が当たり前、サロンで紅茶をたしなみながら、日々、優雅な生活を送っている―― という、話である。

そんな女学院指定の桜色の制服は、校内に立ち並ぶ本物の桜と相まって評判がよい。

制服は着るも着ないも自由―― とはされつつも、好んで着ている生徒も多いところに、その人気ぶりがうかがえるだろう。

綾辻 有栖もその例に漏れず、この学校の制服を好んでいた。制服で通う学校を選ぶ、というのもどうなのかと我ながら思うが、それでも袖を通すたびに気分が上向く。

とはいえこの制服を着た姿が最も似合うのは、やはり生徒会長で間違いないだろう。

ふわりとカールした白銀の長髪は、地球上の重力というものから切りはなされているような、この世のものとは思えないような、幻想的な美しさを持っている。

四月、すべての生徒の前に立って挨拶をした彼女を見たとき。有栖は、比喩表現抜きで神様が現れたのかと思った。その神様は生徒会長であり、名前を桜羽ルリアというと知り、ああ私はなんて素晴らしい学院に入学できたのだろうと思ったものである。

あくまで言っておくが、有栖は学院のことを気に入っている。

ただ一つ例外があるとするなら―― それは、理事長の存在だった。

「あああもう! なんなのあの理事長っ!」

わなわな、と震える手がティーカップの中に波紋を起こす。声を荒げる彼女に、同席者たちはまた始まった、とばかりに肩をすくめた。

VictoRia女学院は、心の気品を教育理念として掲げている学校である。生徒には優雅さが強く求められているし、有栖もそれに恥じない行動を心掛けている。教師も、メイドも、執事も、とにかくこの学院にかかわるものはみな、心の優雅さが重視されている。

ところが、その枠に入らない存在がいた。理事長である。

理事長。この学院の、出資者である。そういった意味で言えば、最も偉い存在といっても過言ではない。

にもかからず、どうも彼女には心の気品という概念が備わっていないようなのである。

恰好は、まぁいい。身長がやたら低い…… というより幼いことに関しては、彼女がエルフ系統の種族であるという理由があるし、服装も下品なものではない。

問題は、それ以外のすべてである。まず言動がおかしい。ついでに性格もおかしい。

なんなのだ。委細承知でございますわとかいう謎の言語は。堺の商人か。

こないだ金鉱脈で転んだせいでワタクシのデスマスクができちゃいましたわ、まぁワタクシピンピンしてますからライブマスクになるんですけどとか、言動もおかしいし。しまいにはこの間生徒会長にご機嫌ようを極限まで省略して「ごき」だけで喋りかけていたのを見たし。生徒会長の引きつった顔が忘れられない。

ああまでされて生徒会長が苦言を呈さないのは、やはり理事長という役職に彼女がついているためなのだろう。学院の出資者である彼女を排してしまうということは、後ろ盾を失うということでもある。聡明な生徒会長は彼女に逆らえず、あの暴虐の限りを許しているに違いない。

「おいたわしや、生徒会長……!」

「その割にけっこう理事長と生徒会長、仲いい気もするけど」

「むしろ仲良しだよねぇ」

「生徒会長にも体面があるのよ!」

とにかく、有栖は生徒会長が不憫で仕方がなかった。彼女の脳内では、理事長が札束で生徒会長の頬を張る姿が展開されている。

「で、今度の理事長は何やったの?」

「ムシキングに参戦しようとして先鋒のコクワガタに惨敗したって聞いたよ」

「ムシ……?」

「何で負けたのそれ」

「もしくはアレかな、『掃除する姿をも高貴』って言ってケルヒャーの高圧洗浄機担いでいったやつ」

「あー、だから正門がきれいになってたんだ」

「あの清掃の人、理事長だったんだね」

「おかわいそうに、生徒会長……!」

後の尻拭いのために奔走した生徒会長のことを想って、有栖は涙が出そうだった。

なのに! これだけ生徒会長がかわいそうな目にあっているというのに、目の前の友人たちは暢気なものである。今に生徒会長の胃に穴が開くかもしれないというのに。まるで三面記事でも見ているかのような扱いだ。

あの気品を体現したかのような生徒会長の胃に穴が開く。それだけは、許してはならない。生徒会長は、私が守らねばならない。

有栖の心で、熱い正義の炎がめらめらと燃えている。必ずやあの邪知暴虐たる理事長を、除かねばならない。

彼女は、間違いなくいい人ではあるが、どうも思い込みが激しい性格だった。そして、一度やると決めたことは貫き通すたちでもあった。

「決めました! 私、あの理事長に必ずぎゃふんと言わせて見せます!」

「できるのかなぁ」

「理事長にマカロン2個」

「私も」

「賭けが成立しないよぉ」

「私で賭け事をしないでくださいっ!」

「あっ、理事長だ。理事長! 有栖ちゃんが理事長をぎゃふんって言わせるって!」

「マジですの!? ぎゃふん」

「あああ! もう!」

必ずや、理事長の弱みを握ってみせる。そして手綱を取ってみせる。

有栖は、人知れずそう決意した。

とはいえ、どうしたものか。有栖は完全に考えあぐねていた。

理事長の弱みを握ってやると意気込んだのはいいものの、彼女が基本どこで何をしているのか、まるで有栖は知らないのである。

そこからさらに気づいたことだが、彼女がどんな名前なのか、年齢はいくつなのか、趣味は何なのか、などといったパーソナルな情報を、誰も全く知らないのである。これは有栖の友人たちにも聞いて回ったから、確かなことだ。

理事長本人や生徒会長に聞くのは、なんだかはばかられた。そのためこんな回りくどい手を使ったのだが、とにかく成果はなし。どうしたものかと思った有栖は、とりあえず資料をあたることにした。図書室におそらく置いてある、学院の歴史に関する記録。それを読めば、さすがにわかるだろう。それに思い至ったころには、とっくに日が暮れてしまっていた。

広大な敷地面積に比例するかのように、学院の図書室は広い。そのうえ、置いてある本のジャンルも実に様々だ。歴史や美術、文学書といったいかにも「ありそう」なものから、恋愛小説やプログラミングの教本、果ては漫画といったものまでしっかりと置いているのである。

理由としては―― まぁ、出資者があの理事長だからというのも当然あるが―― ITで財を成した家庭の子供であったり、出版業や作家の娘がいたりするからであり、そういった家庭の子がいる前で、「この本はいいけどこの本はダメ」などといったことを言い出すのはかえってよくない。という理由らしい。有栖も、よく覚えているわけではなかった。

ただ、とにかく広いことだけは間違いない。検索システムはあちこちに置いてあるが、それでも目的の本を見つけるのは一苦労だった。

割と遅くまで空いている図書室のシステムに感謝しながら、有栖は棚の隙間を歩き回る。

「えーっと……歴史、歴史……うう、外が暗くなってる……」

検索システムは、ざっくりとどの棚にあるかまでしか教えてくれない。そのため、棚のどこにあるかは自力で探し出さないといけないのがネックだった。

目的の本のある、歴史の棚で指を滑らせていく。少し埃が指についたが、たいしたことではないだろう。

件の本は、棚の隅、一番下にひっそりと挟まっていた。棚から抜き出すと、長い間誰にも触られていないのだろう、埃が周囲に舞う。不覚にも吸い込んでしまい、若干有栖はむせながら本を近くの自習机に置いた。VictoRia女学院の歴史、と金色の文字で銘打たれたハードカバーは、かなりの重量感があった。破ったりなどしてしまわないようにゆっくりと開くと、経年劣化で若干黄色くなった紙が目に入る。

目次を頼りにめくっていくと、果たしてその項目はあった。

「あった、理事長!」

VictoRia学院、現理事長。その文言とともに載っている写真は、まさしく昼間有栖たちが見た理事長そのものである。

ついに尻尾を掴んだ! 確信を得た有栖の口角が吊り上がる。理事長も、まさかこんな手で自分のことを探ってくる存在がいるとは思っていなかっただろう。これなら、心の底からぎゃふんと言わせられるかもしれない。まぁ、ぎゃふんと言われるのも気品に欠けるので別の言葉にしてもらいたいところではあるが。

次のページをめくる。生徒会長、桜羽ルリア――。

「ちょ、ちょっと待って」

見逃したのかと思い、ページをめくっては戻してを何度か繰り返す。ページ数を確認する。何度見ても同じだった。理事長として割かれたページは、たったの二ページ分だけ。そのうえ書かれていることなんて、有栖でも知っているような当たり障りのないことだけだった。驚いたことに、理事長の名前すらも書いていないのである。

おかしな話だった。言い知れぬ不安感が、有栖の脳内を満たす。あまりにも不自然だった。もう一度本の表紙を見てみる。女学院から出された本であることに、間違いはない。にもかかわらず、なぜ――?

考えられるのは、この本そのものが人物にそもそもページ数を割かないということである。そう思って生徒会長の項目を見れば、十数ページにもわたって彼女自身が紹介されている。

であれば、落丁―― いや、学院公式から出ていてそれはない。

なら、意図的に書かれていないということになる、のだろうか。それならば何故?

名前から考えよう。書かれていないということは、理事長の名前を知られることが不都合になるということに他ならない。

考えられるのは、苗字だ。それを知られることは家柄を知られてしまうことにつながる。それが不利を招く…… と、ここまで考えて有栖は首を振った。単純に考えて、偽名をでっちあげればいい。

名前を秘密にする理由についてあれこれ考えていた有栖は、待てよ、と根本的な疑問に当たった。理事長がだれであれ、資金力があるという事実は存在する。しかしそもそも理事長は、どこから出た資金でこの学院を運営しているのだろう?

生徒の両親たちやOBから献金をもらっているという話は、そういえば聞いたことがない。だとしたら学院は理事長一人の手腕で賄われているということになるが、そんな資産を持っているなら、いくら秘密にしていても必ず漏れる。

手に、いやな汗が浮かんでいた。なんだかとてつもなく、よくないことが起こっているような……。

気が付けば有栖は、生徒会長のページを開いていた。微笑む会長の写真が写っている。有栖はひどく安心した。

項目を見ていくと、ほかにも様々な場面で撮られたらしい写真がちりばめられている。壇上で話す彼女。生徒会室での彼女。学校の大きな桜の前で、理事長と一緒に微笑んでいる彼女。一本桜の前で撮られた二人、と注釈がつけてある。

「一本……?」

何を言っているのだ。VictoRia女学院は、立ち並ぶ桜並木が評判なのだから。桜が一本だったころなどないはずだ。

どうも大きな茶会で撮られたもののようだ。生徒が写真の隅にいるのが見える。

何らかの手掛かりがないか、その写真をよく見まわす。

何人かは見覚えのある顔がいた。その時点でかなりの衝撃ではあったが、その人物を見たとき、正確にはその人物がつけている髪留めを見たとき。有栖は心臓が飛び出しそうになった。

「私の……」

有栖は髪留めをつけるのが好きで、中でもお気に入りなのは両親が誕生日に作ってくれたものだ。この世に二つと存在しないはずの髪留めを、写真の女は付けている。後ろを向いているせいで顔はわからないが、この女は――

どこかの映像が、頭の中に蘇る。

そうだ。確かにあの時、「私は」お茶会に参加していた。まだその頃は桜は一本しかなくて、急に現れた桜が一体何なのか、不思議ではあったけど。理事長がお茶会にいたしましょう、と言い出して、それでみんなで集まって――。

それはいったい、いつの話だ。それは全くわからないが、確かに「あった」ことのはずだった。

気分が悪い。なんだかよくないことをしている気がする。私はどうしてしまったのだろう。

そう、おかしなことはないはずなのだ。今すぐ本を読むのをやめよう。やめて、お風呂に入って、温かい紅茶を飲もう。そうすれば、またいつも通りに戻れるはずだ。

いや、だが。違和感は前々からあったのだ。終わらない学校生活。増える桜。「以前の」私は、この違和感を何とかしようと考えていたのだ。

そうだ、思い出してきた。むしろこんなに大事なことを、なぜ忘れていたのだろう。この状況を作り出している、元凶がいるはずだ。そしてそれはきっと、彼女のはずだ。

おそらく、予想は正しい。このことを誰かに伝えなければならない。この異常な状況を解決しなくては……。

不意に、誰かの視線を感じた。

「――!?」

後ろを振り返る。が、何もいない。弱い蛍光灯の明かりが、夜の図書室の廊下を照らしているだけだった。人っ子一人いない。

自分の息が荒くなっているのを、有栖は感じた。心臓がうるさい。

手を胸に当てて、深呼吸を数回する。落ち着いたのを確認すると、彼女は本を閉じた。

とにかく、家へ帰ろう。家に帰って考えをまとめなければならない。今学院で起こっていることが何なのか、それをどうすればいいのか、とにかくそれを考えなければ……。

本を抱えて、ゆっくりと棚に戻す。もともと入っていた通りに戻したことを確認した彼女は、家に帰るべく顔を上げた。

理事長が立っていた。

「――――」

ひ、と喉から声が出る。 全身に鳥肌が立つのを、有栖は感じていた。いつも通りだ。いつも通りの、理事長だ。

そのいつも通りの理事長が立っているから、ひどく恐ろしい。

彼女が、一歩こちらに歩み寄ってきた。赤いパンプスが床にあたり、コツリと硬質な音を立てる。チャリ、という、メガネにつけられたチェーンがこすれる音も。

小さな体に不釣り合いな得体の知れなさを、彼女は漂わせている。今だって、一歩動くだけで音が鳴っていたのに。それまでは全く、そんなものはなかった。まるで今この瞬間、目の前に現れたみたいに。

「こんな遅くに、調べものかしら?」

軽い調子の言葉だが、目は笑っていない。見上げられているだけなはずなのに、有栖はその場から一歩も動けなかった。

前も、そうだった。前も――。

「そういう理事長、は……」

震える口で何とか返答を紡ぐ。それに対して理事長は、夜の見回りですわとだけ答えた。

空間の気温が、ひどく下がっているような気がする。理事長から強い冷気が放たれていると言われても、何ら不思議ではない。

脳内で激しく警笛が鳴る。とにかく、この場から離れなければならないと有栖は感じていた。

「あの、お疲れ様です、理事長。私はそろそろ……帰りますので」

頭を下げながら、できるだけ目を合わせないように理事長の横を通り過ぎる。ただ歩いているだけのはずなのに、全力疾走でもしているかのように心臓がうるさい。

平静を、できるだけ装った。とはいえちゃんとやれていただろうか、まるで自信がなかった。

「綾辻有栖」

己の本名を呼ばれ、入り口に近づいていた足が止まる。

「女学院高等部一年。祖父が政界での有力者であり、父親が作家。最も得意としているのはミステリー。上に兄が一人、妹が一人。妹は同じく女学院中等部に所属している」

いきなり、なんの話なのだろう。

「この学院に入学したのは、祖父の勧めがあったから。有栖自身も、この学院を気に入っている。入学式で挨拶を行う生徒会長を見てから、彼女に憧れている。そんな彼女の友人に、ふさわしくないと思っている理事長がいることが気に食わない」

なぜ、そんなことを知っているのだろう。

「学校での成績は、上から数えたほうが早い。勉強などしていないと周囲には言うが、自宅では本当はちゃんとやるタイプ。善人だが、思い込みが激しいこと。強い語気の言葉を使ってしまいがちなことを、本人は時折後悔している」

私しか知らない私の内心を、なぜ理事長がわかるのだろう。

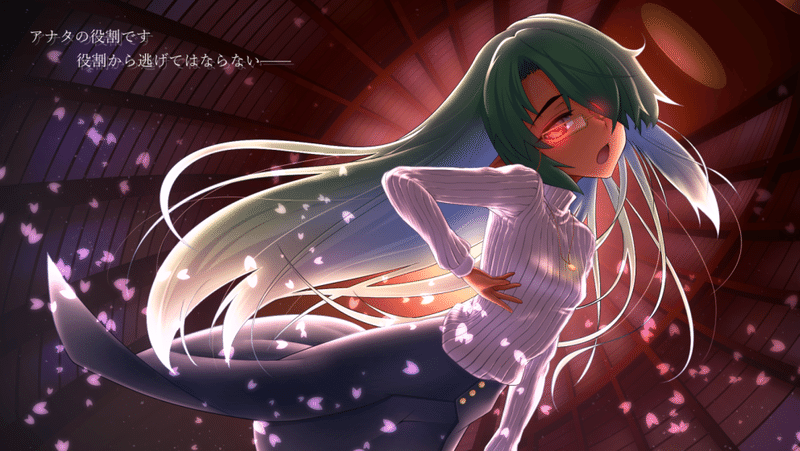

「アナタの役割です」

声が近づいてくる。

「役割から逃げてはならない」

声が近づいてくる。

「元の場所に戻りなさい」

声が――。

気づけば、私は全力で扉に向かって走り出していた。自分が叫び声をあげているのが、どこか遠くに感じる。

アレは、誰なんだ。あんな声でしゃべる理事長を、私は知らない。それに役割とはいったい何なんだ。何もわからない。何もわからないが、とにかく逃げなければならない。まともではない。

重厚な図書室の入り口のドアを、何とか開く。倒れこむようにして外に出た有栖は、そのままあえぎあえぎ、校舎の入り口に向かって走る。

家だ。家に帰らなければいけない。ここにいるのは、なぜだかわからないが危険だ! 追い立てられるようにして、手足を動かす。

途中に存在する四角くらせん状になった階段を、一段飛ばしで降りる。降りる。降りる。降りる。降りる。降りる。降りる。降りる――?

おかしい。図書室は二階のはずだ。そんなに階段が長いはずがない。では今、自分が下っているこれは何なんだ?

手すりから顔を出して下を覗く。無限に続く螺旋階段と、暗闇だけが下にあった。

階段にはめ込まれた窓を見やる。外は真っ暗だった。夜がどうとかいう話ではなく、黒い空間だけがあった。

「どこなの、ここは……」

こんな場所は、図書室周辺には……それどころか、女学院全体を通しても存在しない。

異次元に迷い込んでしまった、という説が、有栖の脳内をよぎった。ばかばかしいと切り捨てるには、状況が異常すぎる。

コツリ。階下から、足音が響く。

それに合わせて、チェーンが揺れるかすかな音が聞こえてきた。音は徐々に徐々に、こちらに近づいてくる。

どうやって、という疑問が脳内を駆け巡る。横道はなかったはず―― いや、図書室でいきなり現れた、あれのように。何らかの方法を使ったのかもしれない。

短時間で思考が猛スピードで回転し―― 有栖の行動として現れたのは、またしても逃走だった。

降りてきた場所を、再び上っていく。すでに呼吸も足も何もかも限界だったが、そんなことを気にしている余裕など、すでに彼女にはなかった。

図書室周辺の廊下は、まともなようだった。戻ってこれたという安心感が、有栖の緊張をわずかだが和らげる。

とはいえ、図書室に入ったところでどうすればいいかはわからないのだ。校舎の隅に位置する図書室は、さっきの階段以外に出口が存在しない。最悪の場合、窓を割って逃走することも真剣に考えなければならない。心の気品からはかけ離れた行動だが、今はそんなことを言っている余裕はない。

とにかく、行動しなければどうしようもない。有栖は図書室に入るべく、体重をかけてドアを引いた。

「……開かない!?」

ガチャガチャとドアをゆするが、微動だにしない。鍵を確認する。図書室のカギは、有栖のいる側、つまりは外側からレバーをひねる形状になっている。カギは、開いている。そのうえ引き戸だ。塞げるつくりではない。であるにもかかわらず、ドアはまるでびくともしない。まるでドアの形をした壁のようだった。

「なんで……」

絶望的な声が、有栖の口から漏れる。これで逃げ場がどこにもなくなってしまったのである。

へたり込んでしまった有栖の背後に、靴音が近づいてくる。

なんでこんなことになってしまったのだろう。私はそんなに、悪いことをしたのだろうか。私はこれからどうなるのだろう。

靴音は有栖の背後でぴたりと止まり、それから肩に手が置かれ――。

~~~~~~~~~~

「……それで、そのあと気絶した有栖の記憶を消して終わり、というわけさ」

「……いつも思うのだけれど、怖がらせる必要なんかあるの?」

昼下がりの理事長室。応接間に向かい合った状態で、桜羽ルリアは理事長からの報告を聞いていた。

手元のティーカップに口をつける。白く濁った褐色の液体からは、ショウガやシナモンなどの味がした。何より、甘い。

チャイ、と呼ばれる種類の紅茶だった。理事長はどうもこれが好きらしく、理事長室に行くたびこれが出てくる。

理事長はルリアが漏らした疑問に「そりゃああるさ」と答える。

「記憶がきれいさっぱり消えても『印象』は残るみたいだからね。しばらくは綾辻さんも『恐怖』を抱いてくれるはずだ」

「ふぅん……」

よくわからないが、どうもそういうものらしい。理事長の記憶操作が完全なものではないという説明は、ルリアも受けていた。

ルリアと理事長は、世界の崩壊を防ぐための協力の関係にある。とりわけ理事長は、人の記憶の操作やテレポートをはじめとする特殊な力を持っており、世界の崩壊を招く存在への直接的な干渉を担当していた。

それを抜きにしても、二人は気安い関係ではある。理事長が素の状態で接するくらいには。

「おい、興味なさげだな。僕が人を恐怖させるためにどれだけ見たくないホラー映画やらを仕入れてると思ってるんだ。そろそろ二個目の棚が埋まりつつあるんだよ。一緒に見てくれよ」

「頑張ってください。それより、図書室前の階段は戻しておいてくれたのかしら」

「ああ、そこは心配いらない。あそこは正真正銘異世界だからね、僕がトリガーを設定……ええと、そうなるようにしなければ移動できないようになってるよ」

「まだ残っているの?」

「まぁ、一応残しておいてはいるかな……」

また使う機会がくればいいけど、と理事長はぼやく。記憶はたとえ消したとしても、印象が残る。一度見たことがあるものは、どうしても通用しづらくなってしまう。

「それにしても、綾辻さんも災難ね」

「……まぁ、仕方ないよね。気づきやすい以上は」

そう言って理事長は目を伏せる。人の記憶を弄るのに抵抗がある理事長だが、それでも致命的になりうる『気付き』を得てしまった生徒には対応をせざるを得ない。

綾辻有栖という生徒は、性格的な問題なのか、それとも運なのか、とにかく致命的な気づきを得やすい生徒の一人である。彼女がまずいことに気づいてしまうそのたびに、理事長が記憶を消しに行くのである。

「最初のころは、理事長にとてもなついていたのにね」

「……そうだったかな」

無意識で恐怖心を与えるということは、人と交流するという点でデメリットが多い。そのうえ現状を『違和感を感じる』程度に抑えられるようにすると、古い記憶はどんどんあやふやになっていく。たとえ最初に仲が良かったとしても、そんなころの記憶は上書きされて行ってしまう。おそらく綾辻有栖の中に、理事長と仲が良かったころの記憶はもう無いだろう。やたら突っかかってくるところに、名残は少しだけあるのかもしれないが。

「……みんな平和じゃ、ダメなのかね。ずっと平和でさ、それがちょっとヘンだったとして、でも平和なんだから……」

「そうね…… 今の日々がずっと続いてほしいと…… そうであってほしいと、神に祈るしかないでしょう」

「神か」

そう言って理事長は虚空に目をやる。まるでそこに、人がいるとでもいうかのように。

「確かに、祈るしかないのかもしれないな」

「……さて、じゃあ僕は戻るよ」

冷めてしまったチャイを一息で喉に流し込んで、理事長が立ち上がる。瞬きの間に、使った食器が消えた。

「行儀が悪くてよ」

「ワタクシ思うんですけれどね、便利って最高ではなくって?」

いつもの調子に戻った彼女が、空間に穴を開く。ポータル、と彼女が呼んでいるそれには、桜並木が写っている。

「ところで、これから何を?」

「桜の枝がいっぱい落ちてるので、せっかくだから拾ってお燻製でも作ろうかと」

「あっ、こ、こらっ!」

「離して! ワタクシの知的好奇心が! 木によって味に違いが出るのか知りたいの! できたらルリアさんにも差し上げますから!」

「そういう、問題じゃ……力が、強っ……!」

ここはVictoRia女学院。心の気品を教育理念に掲げる、有数のお嬢様が集う学校である――。

おわり

うれぴとほんけ様にスチルを描いていただきました……! 最高になってしまいました 感謝……

twitter:https://twitter.com/urepito

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?