【と】 富沢遺跡

【とみざわ いせき】 旧石器電子辞書

佐藤祐輔

1 遺跡の立地と発掘の経緯

富沢遺跡は、仙台市太白区長町南に位置し、仙台平野を東流する広瀬川と名取川にはさまれた後背湿地に立地する。また、西側にある青葉山丘陵からは、小河川がいくつも流れており、郡山低地と呼ばれる特徴的な低湿地が広がっている。

富沢遺跡は、当初「富沢水田遺跡」と呼称されていたとおり、広範な低湿地を利用した、弥生時代から近世までの水田遺構が検出されたことで著名となった。

1982年、市営地下鉄の建設に伴う調査の際に、水田跡よりも下層から、縄文時代またはそれよりも古いと考えられる遺物や自然遺物が見つかっていた。その際に行った樹木の年代測定では、後期旧石器時代相当の年代が出ており、より広範囲での調査が期待されていた。

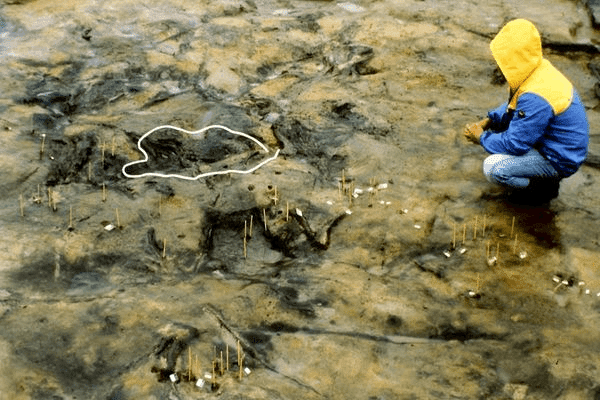

1987・88年に、小学校建設に伴う発掘調査によって、下層の調査が広範囲に行われることになった。発掘の結果、約2万年前の旧石器時代の森林跡(写真上)と石器製作跡、炉跡などが発見された。

2 復元された自然環境

大量に出土した埋没林や大型植物化石などは、年代測定が行われ、約20,000年前のものということが判明した。樹種も全点同定され、トウヒ属やカラマツ属など、現代の仙台周辺には生育していない樹木であったため、氷河期に生育したもので、現在よりも平均気温で約7~8℃低い気候環境であったことが判明した。

その他にも昆虫化石やシカのフンなどが出土し、珪藻や花粉の分析も加え、当時の微地形や植生環境がより詳しく復元された。

3 人類活動の痕跡

富沢遺跡で最も重要な点は、自然環境の復元と同時に、人類活動の復元も可能とした点である。

地形復元によって明らかになったやや高まりのある範囲からは、炉跡を囲むように石器100余点が出土した。また、その周囲には石器を埋めたピット状遺構も見つかっている。

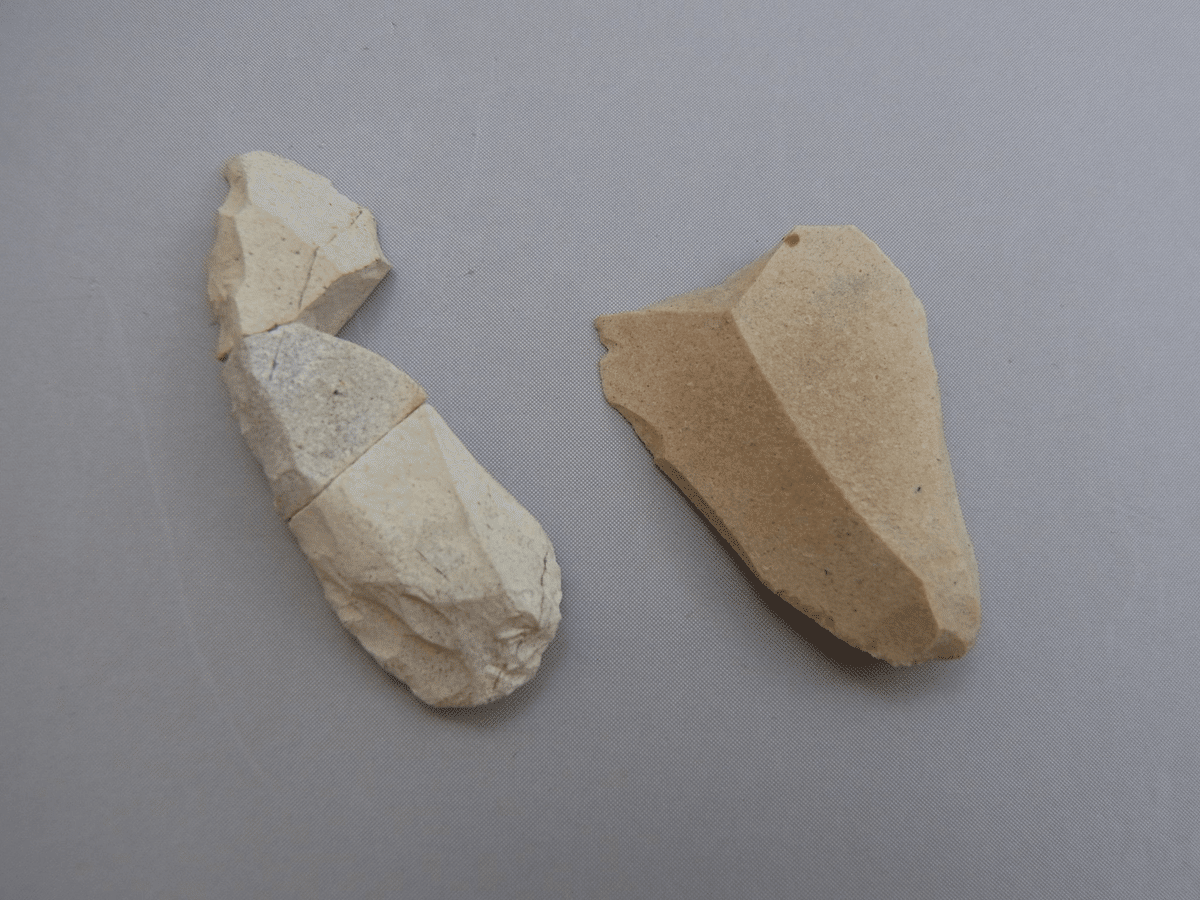

接合できる石器は、周辺の河川で採取可能な黒色頁岩を使用し、狩猟具であるナイフ形石器を製作したものと考え、遺跡に残された多くの石器は残滓である。ツールとしては、破損したナイフ形石器が2点出土している。

石器の分析の結果、広大な低湿地にシカなどを狩猟に訪れた旧石器時代の人々が、たき火の周りで狩猟具のメンテナンスを行い、石器を製作し、肉の加工なども一部行っていたことがわかった。

4 新たな研究と今後の課題

富沢遺跡は、これまで150回以上発掘調査され、第30次調査以外にも埋没林や炉跡、石器などが見つかっており、より具体的に埋没林の分布範囲や地形環境などがわかってきている。

また、年代の再測定・更正の結果、28,000cal B.P.~23,800cal B.P.と、従来の年代観を見直す必要が出てきている。

5 富沢遺跡の保存と活用

遺跡は、1987・88年の第30次調査の範囲を中心として保存され、1996年に富沢遺跡保存館(地底の森ミュージアム)が開館した。

特殊な建物と薬品を用いて、地下5mの旧石器時代の埋没林と遺構面を保存している地下展示室は圧巻である。

また、館の活動では、石器づくり体験やおまつりなどを定期的に開催しており、広く市民に愛されている。

参考文献

出穂雅実ほか2022「仙台市富沢遺跡27層コンポーネントの年代決定:古本州島北部における最終氷期最盛期の石器群の年代と古サハリン-北海道-千島半島との関連」『旧石器研究』18 日本旧石器学会

斎野裕彦2015『日本の遺跡50 富沢遺跡』 同成社

佐藤祐輔2021『シリーズ「遺跡を学ぶ」地底の森の旧石器人 富沢遺跡』 新泉社

仙台市教育委員会1992『仙台市文化財調査報告書第160集 富沢遺跡-第30次調査報告書Ⅱ(旧石器時代編)-』 (報告書はダウンロード可能)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?