空間〈機能から様相へ〉

書評_009

機能主義建築と均質空間の間を考える

松川研究室B4 野田元

書籍情報

著書:空間〈機能から様相へ〉

著者:原広司

なぜ今この本について考えるのか?

この本は、建築を学ぶ者にとって必読書であるだろう。多くの建築の先生がこの本を読むべきだと授業で話していた記憶がある。恥ずかしながら私は、学部4年になるまで読んでいなかった。言い訳になってしまうが、必読書という割には、この本は絶版で値段が上がり手が出しにくくなっている。また、この本で書かれている内容は私達の世代にとって自明で、一昔前の建築理論書だと浅はかながら考えていた。しかし、学部4年になり時間に余裕が生まれ、今まで読んでいなかった本の一つとしてこの本を手にした。この本を読み、4年ほどの建築知識しかない私でも気づいた、この本で書かれていることは一昔前の話ではなく、現在の話でもあると。私と同じようにこの本を読めていない人がこの書評を読むことで、読むきっかけになれば良いと思いこの本を選んだ。この書評では、「要約」と「自論」の2つに分かれる。あくまでも、要約は自論への手がかりとして読んでいただければ幸いである。

「均質空間論」

均質空間の特徴

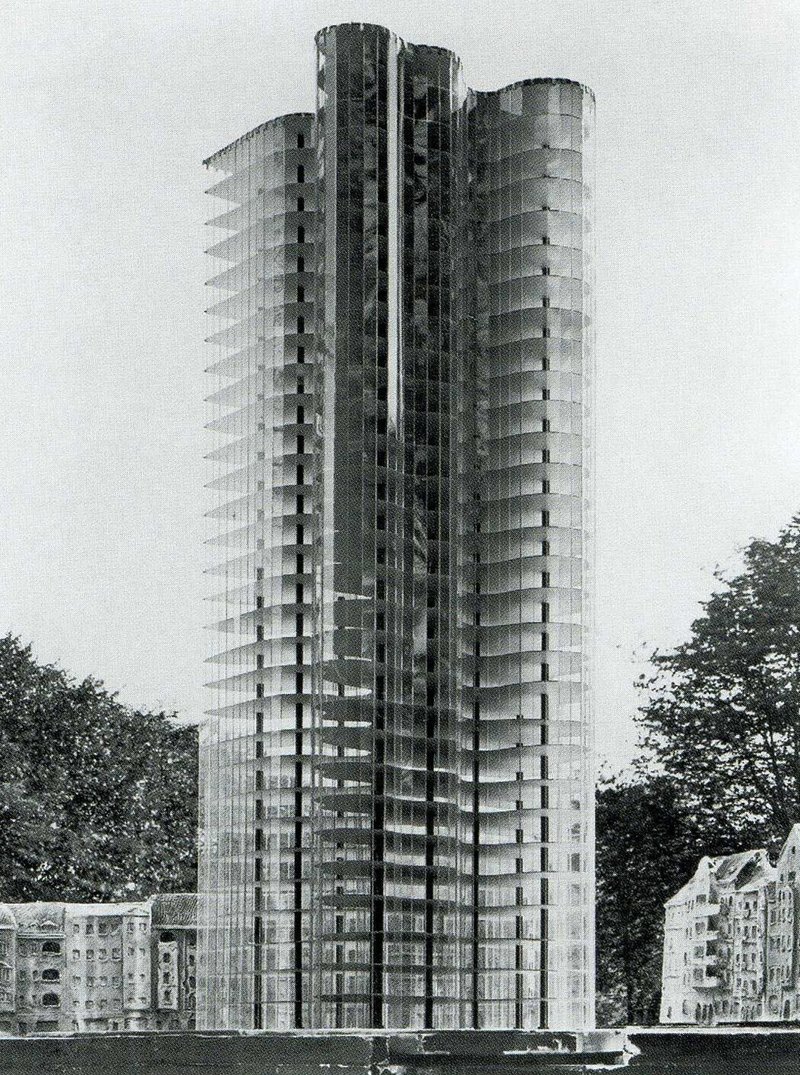

原はガラスのカーテンウォールにつつまれた世界中の都市に存在する高層建築を国際的な様式(インターナショナルスタイル)として挙げている。このガラス・カーテンウォールの高層建築の原型は、ミース・ファン・デル・ローエによって構想された「ユニバーサルスペース」である。

このガラス・カーテンウォールの高層建築の技術的特性は以下の3つである

1. 構造体は、鉄とコンクリートを主材とした梁と柱のジャングルジムの立体 格子であり、水平面にスラブが張られ、外側にガラス面が張られる

2. 鉛直移動のための階段、エレベーターがコアとしてまとめられる

3. 室内の環境因子(光、湿度、音、etc)が人工的に管理される

結果として生まれる空間的な性格は以下の3つが挙げられる

1. 空間内のどの地点でも同質な環境条件を持つ。また、外界(周辺環境)から隔絶された恒常的な気候を持つ

2. パーテンションによって適当に領域編成できる

3. 規定の寸法関係の部材を用いるため生産しやすい

fig.1 「ガラスの摩天楼」/ ミース・ファン・デル・ローエ

引用 : https://en.wikiarquitectura.com/building/glass-skyscraper/

古い建築との違い、2つの均質性

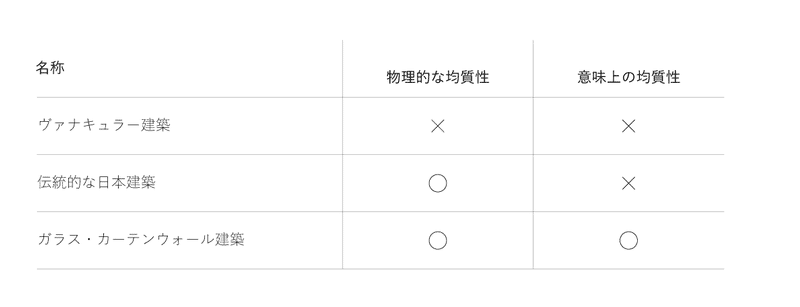

ガラス・カーテンウォールの高層建築と対立する建築として古い建築(ヴァナキュラー建築、伝統的な日本建築)を原は挙げる。ここで原は均質性を「物理的な均質性」と「意味上の均質性」の2つに分け、古い建築との比較を行う。以下に古い建築との違いを簡単に表としてまとめる。

fig2. 古い建築との違い

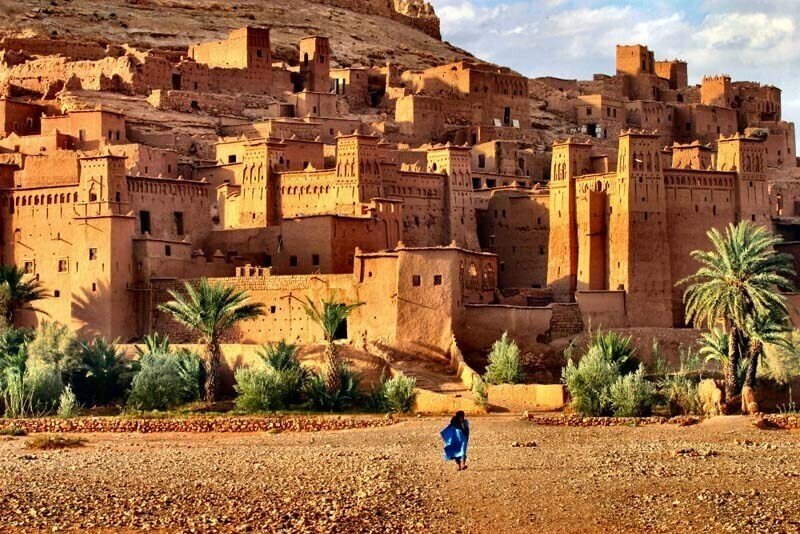

ヴァナキュラー建築は一般的に土着的な素材を使ってつくられ、構造は風土に合わせて考察し、自然の変化に敏感である。自然の条件に同調し、建物内の地点によって条件の偏差があり、雰囲気も異なる。このことから物理的にも意味上でも均質であるとは言えない。

伝統的な日本建築は使用上のフレキシビリティが高い例としてよく挙げられる。しかし、実際部屋には方向性があり、座のようなものが残っている。よって、使用上自由に使えるわけではない。つまり、物理的には均質であるが、意味上ではむらがあり均質ではない。

上記の古い建築(ヴァナキュラー建築、伝統的な日本建築)に比べて、ガラス・カーテンウォールの高層建築は、物理的にも意味上でも均質であると言える。このような空間を「均質空間」とする。

fig.3 モロッコで見られるヴァナキュラー建築

引用 : https://nisavarli.wordpress.com/2018/10/02/arch-221-summary-of-vernacular-architecture-a-language-of-mud-logs-hides-and-stones/

機能という意味

先程は、均質空間が物理的のみならず意味上でも均質であると述べた。しかし、「意味」とは何なのか?多くある「意味」(価値)の中で近代建築は「機能」を軸として「意味」を捉えている。近代建築における「機能」とは機能主義建築が示すように形態を成立させる重要な変数として考えられていた。

原は、機能を以下のように定義する。

1. 人間生活と「もの」とを包括して捉えている

2. 関係に言及した概念である

<空間<機能から様相へ p.56>

つまり、機能主義の建築家は形態をデザインするために人の生活を想定し、形態の使用法を規定しなければならない。しかし、周知の通り人間生活と「もの」の関係は可逆的である。機能主義の問題は、この一点にあるだろう。

機能を捨てることは機能を豊かにする?

平等の原理にたいしては、あらゆる人が立つ空間を均等にすることをもって応答し、自由の概念にたいしては、機能を捨てることによっていかなる関係も初源的に規定せず豊かな空間の変化の可能性だけを対応させた。

<空間<機能から様相へ p.62>

上記の文章は原が均質空間の構造を言い表したものである。平等の原理とは、人は平等であり、みな同じであるという考え方である。自由の概念とは、人は自由であり行為は指定されないということである。

機能を捨てるとは、人間生活と「もの」の関係性を建築家が規定することを止め、機能を対象化しないということである。機能を捨てることで、人間は「もの」に特定の行為を規定されることなく行為の可能性から自由に選択できる。ミースの"Less is more"とは「意味」の少なさと豊かさであり、「機能」の少なさと豊かさである。

このような、均質空間に対し論理の前提における矛盾をいくつか原は挙げる。

1. 人はみな同じであるという平等の原理は現実的ではない。

2. 本来道具は使い方を指定するもので、人は道具の使い方の指定を変えることはできず、自由の原理は完全とはいえない。

加えて、均質空間にとってかわる空間のイメージを模索することが1960年以降の課題と原は話す。

「機能から様相へ」

上記では、近代建築が機能に着目し、結果として機能を捨てることで均質空間に行き着いたことを話した。ここからは原の論考「機能から様相へ」に着目し新たな空間のイメージに関して説明する。

身体と意識

先程、機能とは人間生活と「もの」との関係性の概念であるという定義を述べた。また、前提として人間はみな同じであるという考え方がされた。現代では各個人が多様であることは周知の事実である。しかし、機能主義建築家として有名なル・コルビュジエの「モデュロール」はまさしく人間がみな同じようなプロポーションをしているという前提から考案された手法である。このことは、機能主義建築家が人間をある寸法を持った物体と考え、人間の意識を考慮していないと言える。原はエトムント・フッサールの現象学を踏まえ、関係ないし機能を意識と外界の一体的把握の具体的な手がかりと捉え直した。(フッサールの身体とは意識と外界を一体的に把握する概念であった)

様相という空間のイメージ

「集落の教え」や「集落への旅」等で紹介されるように原はヴァナキュラー建築の調査を行った。その調査の上で、ヴァナキュラー建築の持つ空間と自然変化の親和性等に着目する。空間、事物の状態を表現する「外見」、「あらわれ」、「表情」、「雰囲気」、「たたずまい」等の表記を経験を通じて意識が生成する情景図式の表記であるとし、一言で「様相」と名付けた。この様相は、マッハの「感覚要素」であげられる温度、湿度、色彩、形状等の因子を説明する概念である。感覚要素は時間的に均質でない限り、刻々と変化する。つまり、様相は部分的であり時間変化に応じて束ねられる。また、「快適さ」(重ね合わされた感覚要素の様相)など様相の尺度は人によって異なりあいまいである。つまり、人間生活(身体)と「もの」の関係である機能は一様であるとされたが、様相とは多様である。人間の身体に意識を加えて捉え直された様相は機能も包括する。結果として、様相を考えることは機能を考えることでもあり、機能を捨てた均質空間に対する新しい空間のイメージの手がかりであると言える。

機能主義建築と均質空間の間を考える

原は「均質空間論」で均質空間を批判し、「機能から様相へ」で様相という新たな空間のイメージを提示した。均質空間に代わる新たな空間のイメージの定着は原を含め多くの建築家が模索しているが現在でも定着には至っていない。多くの建築家が「ふるまい」、「にぎわい」などの言葉で空間構想を行っているが依然として定量化が難しい概念である。多くの学生も「快適な空間を作る」「にぎわいのある空間を作る」などのコンセプトを挙げ、先生に怒られた記憶があるだろう。様相の定量化に向けて、最近はセンサー等の電子デバイスを用いて感覚要素を定量化することが可能になっている。代表として、SUEPの末光弘和は伊東豊雄事務所時代から環境シミュレートを行い、光、熱、風等を定量化したデザイン手法を用いる。しかし、筆者は卒業制作において様相としての「機能」に再注目したいと考えている。

機能の両義性

原が述べるように機能とは人間生活と「もの」との関係性の概念である。機能主義は人間生活と「もの」との関係を不可逆的なものだと考えたが、可逆的なものである。これは、フェルディナン・ド・ソシュールの記号論を考えればわかりやすい。また、均質空間のように関係自体を非対象化し関係を自由にすることも正解とは言えない。これは、原が指摘するように道具そのものの使い方の指定を否定できないからだ。ここで、ローレンス・レッシグの環境管理型権力としての建築を考える。レッシグは「Code」において、ふるまいを規制する四様式として「法律」、「規範」、「市場」に並んで「アーキテクチャー」を挙げる[1]。建築とは、ふるまい、行動を規制する環境管理型権力であるのだ。行動を規制するとは機能といっていいだろう。機能とは前提として建築によって規制されるが、人間生活と建築の関係は可逆的である。この両義性こそ機能の正体ではないだろうか?

確率分布的な機能

上記では、機能とは前提として建築によって規制されるが、人間生活と建築の関係は可逆的であるとした。このような建築空間の状態とはどのような状態であるのか?参考として、青木淳の「原っぱと遊園地」を挙げる[2]。青木淳はこの両義性を「空間と行為が対等になりえるとき」という言葉で説明している。また、青木はこの状態は

「明確な決定ルールに基づき、そのオーバードライブ(暴走)が行われることで生成するものだ」<原っぱと遊園地 p.22>

と説明する。つまり、変数としてコンテクスト(機能、様相等)があってアルゴリズム(生成ルール)があるのではなく、アルゴリズムによって生成されたかたち群の中にコンテクストを満たすかたちがあって初めて、空間と行為が対等になりえるということである。このような機能主義とは真逆の考え方によって機能の両義性を成立させる。筆者がもっとも機能の両義性を表す建築として石上純也の「神奈川工科大学 KAIT工房」を挙げる。KAIT工房は、簡単に言えばフラットバーのみで構成された空間である。フラットバーの配置は、ランダムのようでランダムではない。設計者によって、いくつもの機能、記号、構造を考えられて柱が配置されている。しかし、設計された空間自体は曖昧で多面的な様相を持つ。石上はこのように話す[3]。

「建築家の意志で、意図的に空間を作り出しているにも拘わらず、何で決まっているのか分からない。構造なのか、機能なのか、意匠なのか、その根拠の境界さえも曖昧になるといいと考えていました。」

<PLOT 石上純也 p.14>

この空間に見出される機能は無数に存在する。しかし、これは均質空間が持つ機能の無数さ(無であるともいえる)よりも狭い(広い)。このような機能の現れを「確率分布的な機能」と呼びたい。近代建築が古典物理的であるなら、これからの建築は量子力学的である。

fig.4 「神奈川工科大学 KAIT工房」 / 石上純也

引用 : https://www.mugendai-web.jp/archives/9706

現象を用いた確率分布的な機能

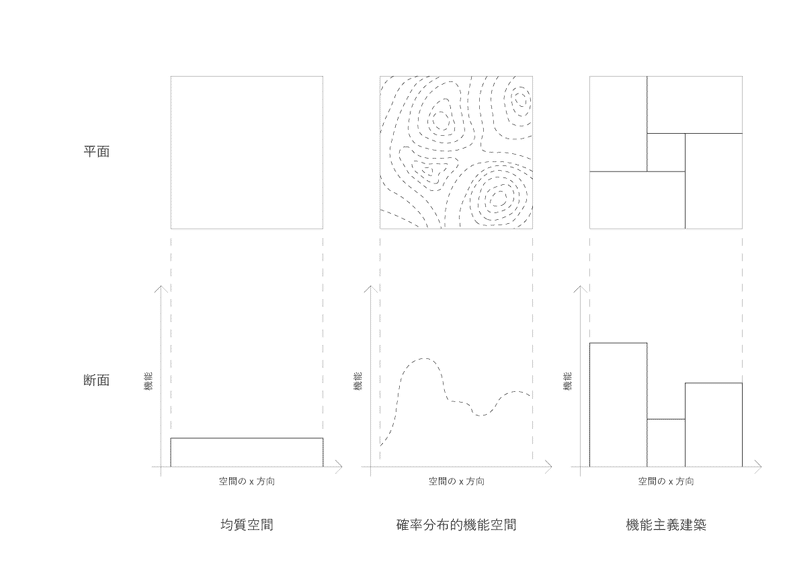

両義性保つ機能の現れを確率分布的な機能とした。石上純也の「神奈川工科大学 KAIT工房」ではフラットバーを配置するというシンプルな生成ルールをオーバードライブさせることで確率分布的な機能を模索した。フラットバーという建築要素は、建築部材の中でも細分化しうる最小単位の一つである。筆者は卒業制作において、現象(感覚要素)を建築要素として捉え、確率分布的な機能を模索したい。感覚要素によって生み出される様相は、時間変化によって変化する。現象(感覚要素)を建築要素と捉えれば、時間的変化する建築要素になりえる。三分一博志の言葉で言えば、「動く素材」である。下図のように機能主義建築と均質空間の間にあるような確率分布的な機能を持つ空間を現象用いて模索したい。

fig. 5 確率分布的機能空間 ~機能主義建築と均質空間の間~

参考文献

[1] ローレンス・レッシグ (2007) 「CODE Version 2.0」

[2] 青木淳 (2004) 「原っぱと遊園地」

[3] 石上純也(2018)「PLOT 08 石上純也」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?