善か悪か、罪か罰か、二次創作について

1、二次創作とは

「二次創作」、それは元となる物語や作品を一部改変して、新しいクリエーションやコンテンツを生み出すことである。

具体的には映画、アニメ、漫画の原作のファンがそれらの物語に対して新たにストーリを付け加えたり、登場するキャラクターでオリジナルの絵を描いたりする。

それらはファンコミュニティーで絶大な影響力を持ち、二次創作をして表現することがコミュニティーの中のさらに細分化したコミュニティーを形成したりする。

つまり原作をそのまま見たり聞いたりする一次消費から成るコミュニティーと、それを自分の表現物に落とし込む二次消費から成るコミュニティーが存在する。

高次の消費をするには原作に対する熱量と時間が必要であり、その分ファンの中では自然にコア化していくので、形成されたコミュニティーは選抜された人達であるが故に結束は強くなると考える。

2、二次創作の罪

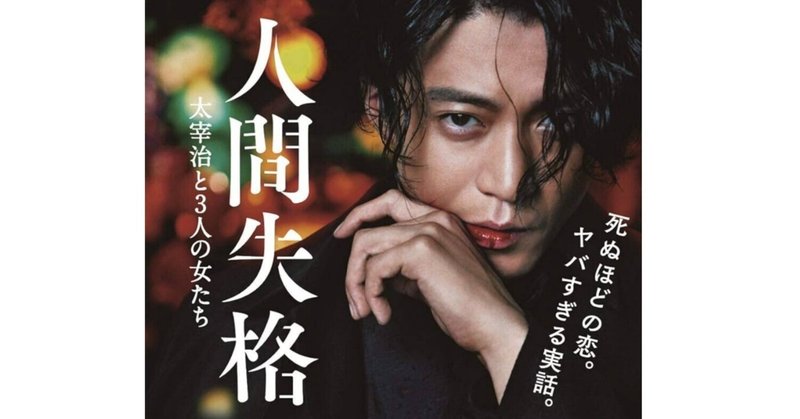

さて、今回はそんな二次創作をテーマに書いていくのだが、私がこれをテーマにしようとした切っ掛けが、現在ネットフリックスで配信中の「人間失格 太宰治と3人の女たち」である。

実際にこの映画が公開されたのは2019年9月の13日であるが、現在(2024/5/4)ネットフリックスを開けば見ることができる。

なぜこの「人間失格 太宰治と3人の女たち」が切っ掛けになったのかというと、一つ前のnoteの作品のテーマが太宰に関することであったからである。

この作品の冒頭では太宰の取り巻き達の会に三島由紀夫が足を運び、実際に話した内容を記述している。

そしてこの「人間失格 太宰治と3人の女たち」にも同じ場面が出てくる。

役者達の魂をかけた迫真の演技に目を奪われてしまうが、セリフに注目して欲しい。

実際の会話と相違がある。

このように歴史や人物の物語を改変することも広義の意味で「二次創作」と捉えることもできる。

つまり歴史フィクション作品ということだが、実在した人物の物語をもとにして新たにストーリを作る。

これらフィクション作品を含めた「二次創作」に対して、一部の批評家は元の物語や作品の「忠実さ」を求める。

それは事実と正確さの追求であり、原作の芸術的価値や実話の文化的重要性を尊重する意図から来ていると考える。

元の作品の芸術的価値、文化的重要性、もっと言えば根源的な価値は二次創作として消費されていく度に希薄になっていくという側面は一つあると思う。

二次創作物が元の作品の文脈や意図を十分に理解されずに作られる場合、大部分の事実を歪めてしまい、それがまた大衆によって消費されることによって、オリジナルの作品の価値を毀損することはありえうる話である。

このように原作や事実を改変して作られる二次創作は、文化創造の反逆者であり無法者であるという結論で帰着していいのだろうか?

私はこの帰着の距離をもう少し伸ばしたい。

3、それでも私は・・・

「二次創作」、元の作品を改変することにより、ある種の作品は受容の歴史の変遷の中で深く理解されたり、新たな視聴者層に受け入れられることもある。

例えばシェイクスピアの戯曲が現代において様々な解釈で上演されることは、作品を豊かにして、より多様な視点や価値を提供している。

シェイクスピア「ヴェニスの商人」はその代表で、初期の上映(16世紀~19世紀)では喜劇として取り扱われていた。

登場人物のユダヤ人高利貸しのシャイロックは卑しく狡猾で、冷酷な悪役として表現されており、彼の悲劇的な結末は正義の遂行の形であった。

しかし第二次世界大戦後、特にホロコーストの影響で人々の倫理観が変化し、シャイロックへの共感が高まる。

シャイロックのキャラクターはより同情的に、また複雑な人物として描かれるようになった。

シャイロックが直面する偏見や不正に焦点を当てた解釈が増え、彼の独善的な行動も理解されるように変化していく。

また現在においてのヴェニスの商人はそれら変遷を包括して、より多面的な解釈をすることにより、経済的な正義、種族の違い、異文化間の緊張など、今も我々の身近でとりただされている普遍的な問題と関連付けられることが多い。

富の再分配に積み立てNISA、白人と黒人、ロシアとウクライナ、人々の抱える問題は時代によって、大きくは変わらないのかもしれない。

ヴェニスの商人の変遷が教えてくれるように、二次創作は元の作品をより広い視聴者に届け、新たな議論や評価を生み出す手段として機能する。

例えば現代の視点から問題提起を行うことで、過去の作品に新たな命を吹き込み、それによって元の作品の理解が深まる。

この過程は過去の文化財を保存しつつ、現代の文化にどのように適応させるかという点で重要な架け橋になっている。

また二次創作は仮定に仮定を積み重ねる作業である。

つまり既存のストーリーに「もしも」を問い続け、展開していくことである。

「もしも織田信長が死んでなかったら。」

「もしも伊達政宗がレッツパーリィしてたら。」

「もしも妹が鬼になったら。」

これら仮定のもしもによって、日本の歴史をもっと深く知りたいと思った契機になった人は少なくないのではないだろうか。

歴史的重要性と娯楽的価値、この二つは緊張関係であると同時に相互扶助的な関係でもある。

娯楽的消費の延長線に歴史的重要性を発見するのも良いし、その逆も素晴らしいことであると考える。

最近はかたい文章が多いが、なにが言いたいかというと、、、

「人間失格 太宰治と3人の女たち」をハイボール片手に見たいと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?